Механическая картина мира

Становление механистической картины мира связывают с именем Галилео Галилея, который установил законы движения свободно падающих тел и сформулировал механический принцип относительности. Он впервые применил для исследования природы экспериментальный метод вместе с измерениями исследуемых величин и математической обработкой результатов измерений. Если эксперименты периодически ставились и раньше, то математический их анализ впервые систематически стал применять именно он.

Подход Галилея к изучению природы принципиально отличался от ранее существовавшего натурфилософского способа, при котором для объяснения явлений природы придумывались априорные, не связанные с опытом и наблюдениями, чисто умозрительные схемы.

Натурфилософия, представляет собой попытку использовать общие философские принципы для объяснения природы. Иногда при этом высказывались гениальные догадки, которые на многие столетия опережали результаты конкретных исследований. Например, атомистическая гипотеза строения вещества, выдвинутая древнегреческим философом Левкиппом (V до н.э.) и более детально обоснована его учеником Демокритом (ок. 460 до н.э. − год смерти не известен), а также об идее эволюции, высказанной Эмпедоклом (ок. 490 − ок. 430 до н.э.) и его последователями. Однако после того как постепенно возникали конкретные науки и они отделялись от нерасчленненого знания, натурфилософские объяснения стали тормозом для развития науки.

В этом можно убедиться, сравнив взгляды на движение Аристотеля и Галилея. Исходя из априорной натурфилософской идеи, Аристотель считал "совершенным" движение по кругу, а Галилей, опираясь на наблюдения и эксперимент, ввел понятие инерциального движения.

Эквивалентной является следующая формулировка, удобная для использования в теоретической механике: «Инерциальной называется система отсчёта, по отношению к которой пространство является однородным и изотропным, а время — однородным». Законы Ньютона, а также все остальные аксиомы динамики в классической механике формулируются по отношению к инерциальным системам отсчёта.

Термин «инерциальная система» (нем. Inertialsystem) был предложен в 1885 году Людвигом Ланге и означал систему координат, в которой справедливы законы Ньютона. По замыслу Ланге, этот термин должен был заменить понятие абсолютного пространства, подвергнутого в этот период уничтожающей критике. С появлением теории относительности понятие было обобщено до «инерциальной системы отсчёта».

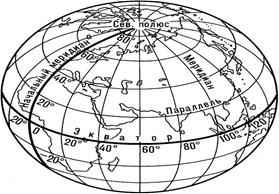

Инерциа́льная систе́ма отсчёта (ИСО) — система отсчета, в которой все свободные тела движутся прямолинейно и равномерно или покоятся (рис. 2). Применение Земли в качестве ИСО, несмотря на приближённый его характер, широко распространено в навигации.

Рис. 2. Инерциональная система отсчета.

Инерциальная система координат, как часть ИСО строится по следующему алгоритму. В качестве точки O — начала координат выбирается центр земли в соответствии с принятой её моделью. Ось z совпадает с осью вращения земли. Оси x и y находятся в экваториальной плоскости. Следует заметить, что такая система не участвует во вращении Земли.

По мнению Галилея, тело, не подверженное воздействию каких-либо внешних сил, будет двигаться не по кругу, а равномерно по прямой траектории или оставаться в покое. Такое представление, конечно, − абстракция и идеализация, поскольку в действительности нельзя наблюдать такую ситуацию, чтобы на тело не действовали какие-либо силы. Однако эта абстракция мысленно продолжает эксперимент, который приближенно можно осуществить в действительности, когда, изолируясь от действия целого ряда внешних сил, можно установить, что тело будет продолжать свое движение по мере уменьшения воздействия на него посторонних сил.

Новое экспериментальное естествознание в отличие от натурфилософских догадок и умозрений прошлого стало развиваться в тесном взаимодействии теории и опыта, когда каждая гипотеза или теоретическое предположение систематически проверяются опытом и измерениями. Именно благодаря этому Галилею удалось опровергнуть прежнее предположение Аристотеля, что путь падающего тела пропорционален его скорости. Предприняв эксперименты с падением тяжелых тел (пушечных ядер), Галилей доказал, что этот путь пропорционален их ускорению (9,81 м/с2). Галилей открыл спутники Юпитера, пятна на Солнце, горы на Луне, что подрывало веру в совершенство космоса.

Новый крупный шаг в развитии естествознания ознаменовался открытием законов движения планет. Если Галилей имел дело с изучением движения земных тел, то немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571-1630) исследовал движения небесных тел, вторгся в область, которая раньше считалась запретной для науки.

Кеплер для своего исследования не мог обратиться к эксперименту и поэтому вынужден был воспользоваться многолетними систематическим наблюдениями движения планеты Марс, сделанными датским астрономом Тихо Браге (1546-1601). Перепробовав множество вариантов, Кеплер остановился на гипотезе, что траекторией Марса, как и других планет, является не окружность, а эллипс. Результаты наблюдений Браге соответствовали гипотезе и подтверждали ее.

Траектория движения Марса представляет собой не круг, а эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце — положение, известное сегодня как первый закон Кеплера. Дальнейший анализ привёл ко второму закону: радиус-вектор, соединяющий планету и Солнце, в равное время описывает равные площади. Это означало, что чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она движется. Третий закон Кеплера: отношение куба среднего удаления планеты от Солнца к квадрату периода обращения её вокруг Солнца есть величина постоянная для всех планет: a³/T² = const.

Открытие законов движения планет Кеплером свидетельствовало: между движениями земных и небесных тел не существует разницы, все они подчиняются естественным законам; сам путь открытия законов движения небесных тел в принципе не отличается от открытия законов земных тел. Правда, из-за невозможности осуществления экспериментов с небесными телами для исследования законов их движения пришлось обратиться к наблюдениям, т.е. в тесном взаимодействии теории и наблюдения, тщательной проверке выдвигаемых гипотез измерениями движений небесных тел.

Формирование классической механики и основанной на ней механистической картины мира происходило по двум направлениям: обобщение полученных ранее результатов (законов движения свободно падающих тел, открытых Галилеем) и законов движения планет, сформулированных Кеплером; создание методов для количественного анализа механического движения в целом.

Ньютон создал свой вариант дифференциального и интегрального исчисления непосредственно для решения основных проблем механики: определения мгновенной скорости как производной от пути по времени движения и ускорения как производной от скорости по времени или второй производной от пути по времени. Благодаря этому ему удалось точно сформулировать основные законы динамики и закон всемирного тяготения. В XVIII в. это было крупнейшим завоеванием научной мысли.

Ньютон, как и его предшественники, придавал большое значение наблюдениям и эксперименту, видя в них важнейший критерий для отделения ложных гипотез от истинных. Поэтому он резко выступал против допущения так называемых «скрытых качеств», с помощью которых последователи Аристотеля пытались объяснить многие явления и процессы природы. Сказать, что каждый род вещей наделен особым скрытым качеством, при помощи которого он действует и производит эффекты, − указывал Ньютон, − значит ничего не сказать.

В связи с этим он выдвигает совершенно новый принцип исследования природы, согласно которому вывести два или три общих, начала движения из явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех телесных вещей вытекают из этих явных начал, − было бы очень важным шагом в философии, хотя причины этих начал и не были еще открыты.

Эти начала движения и представляют собой основные законы механики, которые Ньютон точно формулирует в своем главном труде "Математические начала натуральной философии", опубликованном в 1687 г.

Первый закон, который часто называют законом инерции, утверждает: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Этот закон, был открыт еще Галилеем, он сумел показать, что по мере уменьшения воздействия внешних сил тело будет продолжать свое движение, так что при отсутствии всех внешних сил оно должно оставаться либо в покое, либо в равномерном и прямолинейном движении.

Конечно, в реальных движениях никогда нельзя полностью освободиться от воздействия сил трения, сопротивления воздуха и других внешних сил, и поэтому закон инерции представляет собой идеализацию, в которой отвлекаются от действительно сложной картины движения и воображают себе картину идеальную, которую можно получить путем предельного перехода, т.е. посредством непрерывного уменьшения действия на тело внешних сил и перехода к такому состоянию, когда это воздействие станет равным нулю.

Второй основной закон занимает в механике центральное место: изменение количества движения пропорционально приложенной действующей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

Третий закон Ньютона: действию всегда есть равное и противоположно направленное противодействие, иначе взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противопололожные стороны.

Ньютон считал, что принципы механики устанавливаются с помощью двух противоположных, но в то же время взаимосвязанных методов − анализа и синтеза. Подлинные гипотезы, допускающие экспериментальную проверку, составляют основу и исходный пункт всех исследований в естествознании. Благодаря этому изучение механических процессов было сведено к точному математическому их описанию. Для такого описания необходимо и достаточно было задать координаты тела и его скорость (или импульс mv), a также и уравнение его движения. Все последующие состояния движущегося тела точно и однозначно определялись его первоначальным состоянием.

Таким образом, задав это состояние, можно было определить любое другое его состояние как в будущем, так и в прошлом. Выходит, что время не оказывает никакого влияния на изменение движущихся тел, так что в уравнениях движения знак времени можно было менять на обратный. Следовательно, для классической механики и механистической картины мира в целом характерна симметрия процессов во времени, которая выражается в обратимости времени.

Отсюда легко возникает впечатление, что никаких реальных изменений при механическом перемещении тел не происходит. Задав уравнение движения тела, его координаты и скорость в некоторый момент времени, который часто называют начальным его состоянием, мы можем точно и однозначно определить его состояние в любой другой момент времени в будущем или прошлом. Сформулируем характерные особенности механистической картины мира.

1. Все состояния механического движения тел по отношению ко времени оказываются в принципе одинаковыми, поскольку время считается обратимым.

2. Все механические процессы подчиняются принципу жесткого детерминизма, суть - признание возможности точного и однозначного определения состояния механической системы ее предыдущим состоянием.

Согласно этому принципу, случайность исключается из природы. Все в мире строго детерминировано (или определено) предшествующими состояниями, событиями и явлениями. При распространении указанного принципа на действия и поведение людей неизбежно приходят к фатализму.

Сам окружающий нас мир при механистической картине превращается в грандиозную машину, все последующие состояния которой точно и однозначно определяются ее предшествующими состояниями. Такую точку зрения на природу наиболее ясно и образно выразил французский ученый. XVIII века Пьер Симон Лаплас (1749-1827):

3. Пространство и время никак не связаны с движениями тел, они имеют абсолютный характер.

В связи с этим Ньютон и вводит понятия абсолютного, или математического, пространства и времени.

Абсолютное пространство — в классической механике — трёхмерное евклидово пространство, в котором выполняется принцип относительности и преобразования Галилея. Термин введён Ньютоном (вместе с концепцией абсолютного времени) в «Математических началах философии». Пространство и время у него выступают в качестве универсального вместилища, обладающего отношениями порядка и существующие независимо как друг от друга, так и материальных тел.

Такая картина напоминает представления о мире древних атомистов, которые считали, что атомы движутся в пустом пространстве. Подобно этому в ньютоновской механике пространство оказывается простым вместилищем движущихся в нем тел, которые не оказывают на него никакого влияния.

4. Тенденция свести закономерности более высоких форм движения материи к законам простейшей его формы − механическому движению.

Механицизм, пытался подходить ко всем без исключения процессам с точки зрения принципов и масштабов механики, явился одной из предпосылок возникновения метафизического метода мышления.

5. Связь механицизма с принципом дальнодействия, согласно которому действия и сигналы могут передаваться в пустом пространстве с какой угодно скоростью. В частности, предполагалось, что гравитационные силы, или силы притяжения, действуют без какой-либо промежуточной среды, но сила их убывает с квадратом расстояния между телами. Ньютон, вопрос о природе этих сил оставил решать будущим поколениям. Все перечисленные и некоторые другие особенности предопределили ограниченность механистической картины мира, которые преодолевались в ходе последующего развития естествознания.

Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 2768;