ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С6-С1 И С6-С3 РЯДОВ

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Общее содержание фенольных веществ в винограде и вине колеблется в широких пределах (в г/дм3):

Сусло Вино

Белое 0,1—2 До 1,5

Красное 1—7 До 5

Мономерные фенольные соединения

Мономерные фенольные соединения в винограде и вине представлены простыми фенолами (фенол, пирокатехин, резорцин, гидрохинон, флороглюцин, пирогаллол), а также соединениями, содержащими, помимо ароматического ядра и гидроксильных групп, углеродные боковые цепи. К числу таких соединений относятся соединения рядов С6-С1 ; С6-С3 ; С6-Сз-С6. Большинство других фенольных соединений (включая полимерные) образуется из этих основных структур путем вторичных реакций (этерификация, гликозилирование, метилирование, (b-окис-ление, декарбоксилирование, ацилирование, окислительная конденсация).

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С6-С1 И С6-С3 РЯДОВ

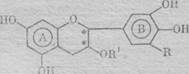

Фенольные соединения С6-С1 ряда состоят из ароматического (фенольного) ядра и одноуглеродной боковой цепи. Эта группа фенольных соединений представлена в растениях оксибензойными кислотами (п-оксибензойной, салициловой, протокатеховой, гентизиновой, ванилиновой, галловой и сиреневой), а также соответствующими альдегидами и спиртами.

Фенольные соединения С6-С3 ряда состоят из ароматического ядра и трехуглеродной боковой цепи. К ним относятся производные коричной кислоты — оксикоричные кислоты (n-оксикоричная, кофейная, феруловая и синаповая), а также соответствующие спирты и кумарины. Кумарины являются производными цыс-формы о-оксикоричной (кумариновой) кислоты.

Ниже приведены строение и структура фенольных соединений С6-С3 ряда:

Оксибензойные кислотыn-oксибензойная R4=OH

Протокатеховая R3=R4=OH

Ванилиновая R3=OCH3 ; R4=OH

Галловая R3= R4=R5=OH

Сиреневая R3= R5=OCH3 ; R4=OH

Салициловая R2= OH

Гентизиновая R2= R5= OH

Оксикоричные кислотыn- оксикоричная R4=OH

Кофейная R3=R4=OH

Феруловая R3= OCH3 ; R4=OH

Синаповая R3= R5=OCH3 ; R4=OH

КумариныУмбеллиферол R7 =OH

Эскулетол R3=R4=OH

Общее количество кислот С3-С1 и С6-С3 рядов в красных винах колеблется от 50 до 100 мг/дм3. Значительно больше их в семенах и гребнях винограда.

Оксибензойные и оксикоричные кислоты находятся в винограде и вине в основном в связанном состоянии. В винограде их меньше, чем в вине. В наибольших количествах в винах обнаружены следующие кислоты (в мг/дм3): протокатеховая — до 8, галловая — до 42, ванилиновая — до 15, сиреневая — до 30, кофейная — до 15, кумаровая — до 30.

Оксибензойные кислоты представляют собой твердые кристаллические вещества, сочетают в себе химические свойства ароматических кислот и фенолов.

Оксикоричные кислоты в винограде и вине встречаются большей частью в виде эфиров с органическими кислотами (хинной, молочной, яблочной, винной), реже — гликозидов. В свободном виде их значительно меньше. Из числа эфиров оксикоричных кислот наиболее известен эфир кофейной и хинной кислот. Эфиры оксикоричных кислот, а также продукты их взаимодействия с сахарами и антоцианами влияют на аромат, вкус и цвет вина. В красных винах содержатся (2,5—10 мг/дм3) кумарины (лактон о-оксикоричной кислоты). Из числа известных производных кумаринов в красном вине найдены эскулетол и умбеллиферол. Кумарины имеют запах свежего сена, и их участие в формировании аромата и вкуса вин вполне вероятно.

Ароматические спирты и альдегиды обнаружены в винограде в незначительных количествах, в винах их несколько больше (см. главы 7 и 8).

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С6-С3-С6 РЯДА (ФЛАВОНОИДЫ)

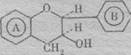

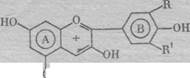

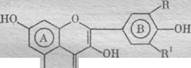

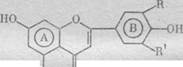

Эти соединения состоят из двух ароматических ядер (А и В), соединенных между собой трехуглеродным фрагментом (С). Флавоноиды являются наиболее распространенной группой мономерных фенольных соединений и в зависимости от степени окисленности (или восстановленности) их трехуглерод-ного фрагмента разделяются на 10 основных подгрупп — катехины, лейкоантоцианидины, флаваноны, флаванонолы, дигидрохалконы, халконы, ауроны, флавоны, антоцианидины, флавонолы.

Наиболее восстановленной подгруппой являются катехины, наиболее окисленной — флавонолы. Катехины, лейкоантоцианидины, флаваноны и флаванонолы — бесцветные соединения; флавонолы, халконы и ауроны придают тканям растений желтый и оранжевый цвета, антоцианидины — разнообразные оттенки красного, розового, синего и фиолетового цветов. Для флавонолов и особенно для лейкоантоцианидинов характерна способность к легкому окислению и конденсации.

:

Таблица 13

| Флавоноиды | Виноград(сусло) | Вино | ||

| белый | красный | белый | красный | |

| Катехины | 50-150 | 100-200 | 20-100 | 50-100 |

| Антоцианы | 80-600 | 30-500 | ||

| Лейкоантоцианидины | 100-2000 | 1000-4000 | 10-100 | 1500-3000 |

| Флавонолы | 10-40 | 100-200 | 10-15 | 20-100 |

| Флавоны | 1-10 | 1-20 | 1-5 | 1-10 |

Содержание флавоноидов в винограде и вине характеризуется данными табл. 13 (в мг/дм3).

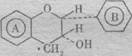

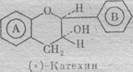

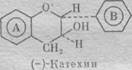

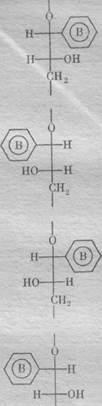

Катехины (флаван-3-олы, катехолы).каждый из катехинов имеет четыре изомера и два рацемата:

Так, для простейшего катехина (К = К' = Н) известны следующие изомеры: ( + )-катехин, (—)-катехин, ( + )-эпикатехин, (—)-эпикатехин, а также рацематы: (±)-катехин и (±)-эпикатехин (см. с. 49).

Катехины представляют собой бесцветные кристаллические вещества. они гликозидов не образуют.

Катехины осаждаются нейтральным свинцом и ацетатом свинца и в разбавленных растворах практически не осаждаются желатином, легко окисляются. При аутоксидации (самоокислении) и ферментативном окислении катехинов наблюдается значительное выделение диоксида углерода.

В составе катехинов винограда и вина обнаружены ( + )-катехин, (—)-эпикатехин, (—)-галлокатехин, ( + )-эпикатехин-галлат. В литературе иногда встречается указание на наличие в винограде и вине рацемических катехинов: (±)-катехина, (±)-галлокатехина и др., однако образование рацематов биологическим путем маловероятно. По-видимому, они возникли из оптически деятельных форм в процессе выделения.

Общее содержание катехинов (водо- и щелочерастворимых) по мере созревания винограда увеличивается и достигает максимума к началу созревания, впоследствии оно несколько снижается. Это снижение не связано с переносом катехинов в другие органы растения, поскольку они являются инертными метаболитами. По всей вероятности, в результате действия оксидаз (о-дифенолоксидазы, пероксидазы) происходит их частичное окисление с последующей конденсацией. Количество конденсированных катехинов достигает в момент созревания 30% общего количе ства их. При перезревании оно еще больше увеличивается.

|

|

|

|

(-)- Эпикатехин

(+)-Эпикатехин

|

Содержание катехинов в сусле и вине зависит от способа переработки винограда, точнее, от времени и условий контакта сусла с твердыми частями ягоды и грозди. В результате в вино может перейти до 50% катехинов ягоды или грозди. Обычно в белых столовых винах катехинов меньше, чем в красных. Наиболее богаты катехинами (до 500 мг/дм3) кахетинские вина.

При выдержке вина количество катехинов снижается, и в старых винах равно 0

Катехины, и некоторые продукты их конденсации обладают заметным Р-витаминным действием. Из вин наибольшей Р-витаминной активностью обладают кахетинские вина, содержащие повышенное количество катехинов и продуктов их полимеризации.

Катехины и продукты их превращений влияют на вкус и цвет вин. В чистом виде катехины обладают горьким, слегка вяжущим вкусом, который у окисленных и конденсированных катехинов приобретает приятную терпкость. На окраску выдержанных вин влияют продукты взаимодействия катехинов с лейкоантоцианами и антоцианами.

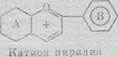

Антоцианы. Антоцианы являются красящими веществами растений и придают плодам, ягодам, листьям, цветам самые разнообразные оттенки — от розового до черно-фиолетового. По своему строению они являются производными флавилия (2-фенилбензопирилия) :

В растительных тканях антоцианы присутствуют исключительно в форме гликозидов1. Их агликоны называются антоцианидинами (антоцианидолами). В зарубежной литературе для обозначения гликозидов антоцианидинов часто применяется термин «антоцианины». Термин «антоцианы» используют для обозначения совокупности агликонов (антоцианидинов или антоцианкдолов) и антоцианинов. В отечественной литературе термин «антоцианины» обычно не употребляется и за гликозидами антоцианидинов сохранено название «антоцианы».

1 Под термином «гликозиды» подразумевают соединение какого-либо вещества с сахаром, с образованием сложноэфирных связей. Если подчеркивается природа сахара, то гликозиды носят название, производное от сахара. Например, в случае глюкозы — глюкозид, рамнозы — рамнозид. и т. д.

Антоцианы широко распространены в природе. Основными их агликонами являются следующие:

он

Пеларгонидин (пеларгонидол); цианидин (цианидол);пеонидин (пеоцидол);дельфинидин (дельфинидол); петуиидин (петунидол); мальвидины (мальвидол.

Большое число природных антоцианов наряду с разнообразием агликонов обусловливается большим разнообразием сахарных остатков. В гликозидах антоцианидинов остаток сахара присоединяется в случае моногликозидов к атому углерода з положении 3, а в случае дигликозидов второй остаток присоединяется к атому углерода в положении 5 . Из сахаров, входящих в молекулу антоцианов, наиболее часто встречаются глюкоза, намного реже арабиноза, рамноза и галактоза. Моногликозид мальвидина называется энозидом, дигликозид мальвидина — мальвозидом.

Цвет антоцианов зависит также от характера металла, образующего с ними в растениях комплекс: с Мо — фиолетовая окраска, Fе — синяя, с Ni и Сu — белая. На окраску антоцианов влияет рН среды.

При рН, близком к 3, около 50% антоцианов находится в окрашенной форме и примерно такое же количество — в бесцветной.

Важным свойством антоцианов является обесцвечивание их сернистой кислотой, наблюдающееся при обработке сусел и вин. Это явление обратимо, в частности вино вновь окрашивается при добавлении уксусного альдегида, который связывает сернистую кислоту.

Для антоцианов характерна легкая способность полимеризоваться. Этот процесс может проходить в отсутствие кислорода, хотя и ускоряется им. В результате меняется окраска — полимеры антоцианов имеют бурый цвет. Механизм образования полимеров и их строение полностью еще не выяснены. Антоцианы подвергаются конденсации с другими фенольными соединениями.

В винограде красных сортов антоцианидины присутствуют в виде моно- и дигликозидов . В большинстве случаев в винограде европейских сортов основным представителем антоцианов является моногликозид мальвидина (в среднем около 30% общего содержания антоцианов). В меньших количествах; но постоянно встречаются моногликозиды петунидина, дельфинидина и пеонидина. В некоторых европейских сортах (Алеатико, Морастель, Португизер и др.) в небольших количествах обнаружены дигликозиды мальвидина и петунидина и моногликозид цианидина.

В винограде американских сортов и американо-европейских гибридов одним из основных представителей антоцианов является моногликозид мальвидина, но весьма часто встречаются в больших количествах дигликозид мальвидина, а также дигликозиды петунидина и пеонидина. В среднем в винограде европейских сортов содержание дигликозидов (если они встречаются) не превышает 15% общего количества антоцианов, в винограде американских сортов и их гибридах количество дигликозидов в некоторых случаях может достигать 90%, однако есть сорта (правда, их немного), которые вообще не содержат дигликозидов.

При созревании винограда количество антоцианов постоянно увеличивается. В винограде некоторых сортов антоцианы накапливаются как в кожице, так и в мякоти (сорта-красители), у большинства же сортов они обнаружены только в кожице.

Состав антоцианов зависит от сорта винограда, а также места его произрастания. Это обусловлено тем, что образование антоцианов связано с общим обменом веществ виноградного куста, на ход которого влияют сортовые особенности и почвенно-климатические условия.

При раздавливании винограда происходит экстракция анто-цианов из кожицы. При этом введение SО2 ускоряет денатурацию плазмы и усиливает диффузию антоцианов. Повышение температуры также способствует увеличению содержания антоцианов в сусле.

При брожении протекает два противоположных процесса. С одной стороны, в связи с повышением содержания спирта усиливается экстракция антоцианов, с другой — образующийся ацетальдегид конденсируется с антоцианами, что вызывает их осаждение. Второй процесс обычно преобладает во второй половине брожения. Поэтому наиболее часто максимум содержания антоцианов наблюдается после сбраживания сусла до содержания спирта 3—6 об. %.

При брожении возможен также переход части антоцианов в неокрашенную форму. В ходе выдержки вина идет восстановление этой формы, что влечет усиление окраски. Цвет молодого красного вина определяется в основном антоцианами, количество которых в них может достигать 70%.

Каждый антоциан в винах может существовать в двух окрашенных формах: в виде красных катионов флавилиума и сине-фиолетовых хиноидных оснований, а также в двух формах бесцветных структур.

При выдержке вин содержание антоцианов уменьшается. Основная причина этого — полимеризация с образованием нерастворимых осадков бурого цвета. Эта реакция протекает в отсутствие кислорода, хотя кислород ее ускоряет. Часть антоцианов конденсируется с альдегидами. Уже через 2—3 года в вине практически свободных антоцианов не обнаруживается.

Антоцианы обладают Р-витаминным действием, а также сильным бактерицидным эффектом. Старые красные вина, в которых большая часть антоцианов выпала в осадок, почти не проявляют бактерицидных свойств.

Лейкоантоцианидины (флаван-3,4-диолы, лейкоантоцианидолы).Лейкоантоцианидины содержат три асимметрических атома углерода (С2, С3, С4 )и каждый из них может быть представлен восемью изомерами и четырьмя рацематами:

Лейгопеларгонидин R = R'=ОП

(лейкопеларгонидол)

Лейкоцианидин R=ОН; R' =Н

(лейкоцианидол)

Лекодельфпнидин К = К'=ОН

(лейкодельфинидол)

Лейкоантоцианидины являются аморфными веществами; окисляются значительно легче катехинов; растворимы в воде, этаноле, ацетоне, хуже в этилацетате и в отличие от катехинов нерастворимы в диэтиловом эфире. Лейкоантоцианидины дают желтое окрашивание с основаниями и красное — с концентрированной серной кислотой; осаждаются солями свинца.

В винограде и вине обнаружены лейкопеларгонидин и лейкодельфинидин. Они содержатся в кожице и особенно в семенах и сопровождаются олиго- и полимерными формами. В молодых красных столовых винах лейкоантоцианидины способны переходить при аэрации в антоцианидины, что сопровождается усилением окраски вин. Конденсированные лейкоантоцианидины теряют способность к такому переходу. Лейкоантоцианидинам отводится важная роль в образовании коричневой окраски у белых столовых вин. Свободные лейкоантоцианидины в белых выдержанных винах отсутствуют. Конденсированные лейкоантоцианидины, входящие в группу танинов, содержатся в винах в количестве от 1,5 до 4,5 г/дм3. Результаты определения общего количества лейкоантоцианидинов в составных частях грозди винограда показывают, что наиболее богаты этими веществами семена, затем гребни и кожица, незначительно — мякоть.

Содержание лейкоантоцианидинов в винах может колебаться в широких пределах (от 1 до 3,3 г/дм3) и зависит от сорта винограда и технологии. Так, в белых и красных столовых винах, сброженных на мезге с гребнями, количество их составляет 1,2—4,7 г/дм3. В свободном виде в винах их мало (до 450 мг/дм3), в основном же они присутствуют в полимерной форме различной степени конденсации (1,5—4,5 г/дм3).

Лейкоантоцианидины также участвуют в формировании вкуса вин. Избыточное их содержание придает вину излишнюю грубость и горечь. Конденсированные формы обусловливают характерный для красных вин вяжущий привкус. Глубокая полимеризация лейкоантоцианидинов приводит к выделению в осадок образующихся продуктов и помутнению вин.

Флавонолы.Эти соединения окрашены в желтый цвет;

но о

Кемпферол R = R'=Н;

Кверцетин (кверцетол) R = ОН; R'=Н;

Мирицетин (мирицетол) R = R'=ОН

Флавонолы встречаются в природе в основном в виде гликозидов. Остаток сахара наиболее часто в случае моногликозидов присоединяется к атому углерода в положении 3, дигликозидов — в положениях З и 7.

Флавонолы плохо растворимы в воде, хорошо в спирте; В кожице винограда флавонолы присутствуют в форме моногликозидов: кемпферол-3, кварцетин -3, мирицетин-3.

В винах из белых и красных сортов винограда, полученных брожением на мезге, было найдено от 37 до 97 мг/дм3 флавонолов. В гребнях винограда может содержаться флавонолов 0,17—0,19 мг/кг, в кожице —0,10—0,15 мг/кг, в семенах — следы. В кахетинских винах найдено флавонолов от 26,6 до38,6 мг/дм3, в красных винах европейского типа —от 18,8 до 21,9 мг/дм3. Флавонолы обладают сравнительно слабым Р-витаминным и бактерицидным действием.

Флавоны.Эти соединения окрашены в светло-желтый цвет, растворимы в воде, спирте, разбавленных кислотах и щелочах. В растениях флавоны встречаются в виде как агликонов, так и гликозидов, чаще с присоединением сахара у атома углерода в положении 7 или 5:

НО О

Апигенин (апигинол) R - R'=Н

Лютеолин (лютеолол) R = Н; R'=ОН

Хризол R-R'=Н

В винограде в небольших количествах в виде гликозидов обнаружены хризол, апигенин и лютеолин. О превращении их при созревании винограда, брожении и выдержке вина данных не имеется.

Дата добавления: 2019-02-07; просмотров: 1431;