Направление Павлова и Бехтерева.

В лабораториях Павлова и Бехтерева был собран большой фактический материал относительно внешних условий происхождения, развития и изменения условных рефлексов. Наряду с этим с самого начала задались целью выяснить физиологическую природу наблюдаемых явлений с точки зрения нервных процессов, причем основные теоретические воззрения относительно центральной нервной деятельности вырабатывались главным образом Павловым. Мы отмечаем у Павлова два периода в развитии теоретических представлений на основе полученных фактических результатов. В первый период как сам Павлов, так и его ученики стремились объяснить явления индивидуальной рефлекторной деятельности, исходя иэ общеизвестных законов прирожденной нервной деятельности. Этот начальный период был короток: продолжался от 1902 до 1907 г. С самого начала он не удовлетворял Павлова. Это было еще до появления основательных и обширных работ Шеррингтона, Грэим Броуна, Магнуса и др. Естественно, что Павлов не находил тогда в общей физиологии центральной нервной системы таких положений, на которые он мог бы опереться при анализе крайне сложных явлений индивидуальной рефлекторной деятельности, поэтому в дальнейшем этот первоначальный способ объяснения явлений был постепенно оставлен, и с 1907 г. устанавливается уже новое направление и для объяснения каждого сложного явления создается специальное гипотетическое представление о нервных процессах.

Основные гипотезы были созданы Павловым в период от 1907 до 1910 гг. Едва ли можно отрицать, что в то время только с помощью этих гипотез можно было объяснить и систематизировать быстро накапливающиеся факты. Но этот второй период продолжался и в то время, когда состояние общей физио-

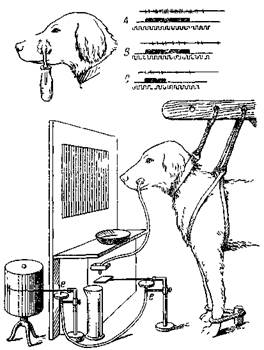

Рис. 125. Метод Павлова для миографической записи слюнного рефлекса

Сверху слева изображено определение количества слюны, вытекающей из выделенного нарушу про- тока слюнных желез, сверху справа даны результаты трех опытов с кривыми выделения слюны. На верх- ней кривой в каждом опыте вертикальный штрих равняется одной капле слюны; средняя линия указы- вает на момент раздражения; нижняя — время в сек. Первый опыт А дает секрецию слюны во время еды пищевого вещества, второй В — при виде пищи; третий С — при освещении экрана, что служило условным раздражителем. Внизу изображено сложное устройство для автоматической записи слюнного рефлекса на кимографе с помощью капсул Марея е, е'. Перед собакой находится экран для дачи индиви- дуального светового сигнала, под ним на полке — миска для пищи (по Павлову)

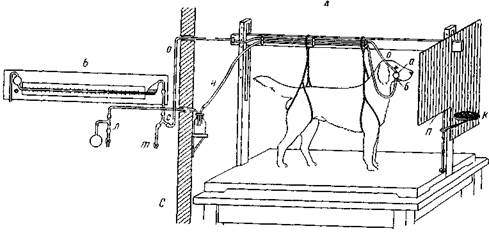

Рис. 126. Методика, применяемая в настоящее время в лабораториях Павлова для изучения слюнных рефлексов

А — отделение для собаки; Б — отделение для экспериментатора. Собака стоит в станке. К — кор- мушка; П— перегородка, укрывающая кормушку; на правой стороне перегородки вырез, через который кормушка подается собаке потягиванием веревки; а — пузырь над слюнной фистулой; б — стеклянный приборчик для отсчитывания слюны. Система трубок оос — для отсчитывания выделившейся слюны; бнтл — для удаления слюны; С — стена, отделяющая комнату собаки от экспериментатора (со- ставлен по рисункам Подкопаева)

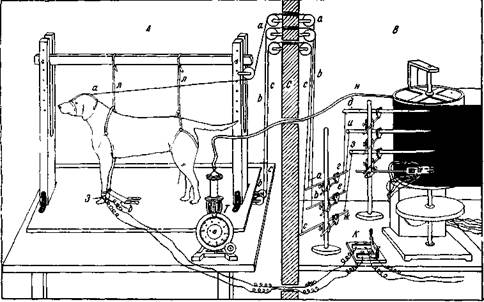

Рис. 127. Схематическое изображение обстановки опыта при изучении индивидуальных двигательных рефлексов

В комнате А находится собака. Она привязана к станку на столе лямками лл. От головы и от левой и правой передних ног протянуты толстые нити оаа, евв, ссс через блоки к миографам гд, ей-, жа в другую комнату В, где стоит кимограф и где экспериментатор производит все нужные для опыта манипуляции. Т — тонвариатор, который резиновой трубкой (Н) соединен с аппаратом для нагнетания воздуха. Я— ключ от вторичной цепи индуктория, откуда ток идет по проводам к электродам для раздражения. На рис. вид опыта очень упрощен

логии центральной нервной системы в значительной степени изменилось. В течение последующих лет со времени появления известного труда Шеррингтона «The integrative action of the nervous system» (1906) развитие общей физиологии центральной нервной системы шло быстрым темпом. К настоящему времени оно достигло такой высоты, что нельзя не руководствоваться данными общей физиологии центральной нервной системы, как при объяснении сложных явлений условнорефлекторной деятельности, так и при установлении новых законов специально для этой деятельности. Но школа Павлова, как и школа Бехтерева, которая в отношении теории в общем следует за первой, еще и теперь продолжает развивать далее те же гипотезы, которые были созданы в 1907—1910 гг. (5). Правда, школой Павлова воспринимаются некоторые достижения общей физиологии центральной нервной системы, но все то гипотетическое, что было создано в прежние годы, господствует и сейчас почти без изменения.

Дата добавления: 2017-01-13; просмотров: 924;