Скульптура и живопись Чехии

13 в. (примерно со второй четверти) был временем формирования чешского готического изобразительного искусства.

В скульптуре распространены были орнаментальные и сюжетные рельефы надвратных тимпанов Тынского собора и церкви св. Лазаря в Праге, св Варфоломея в Колине, рельефы из Штернбергского замка и многие другие.

Наибольшую художественную ценнность представляют, однако, дошедшие от Этого времени остатки больших горельефных композиций. Самым значительным из них является известняковый рельеф с Малостранской башни моста Юдифи (вторая четверть 13.), посвященный светскому сюжету: клятве вассала на верность сюзерену. Выраженная здесь тенденция к ясной уравновешенности композиции, а главное, материальность пластической формы и естественная жизненность движения коленопреклоненного вассала заставляют видеть в этом памятнике скорее явление, аналогичное пизанской и флорентийской скульптуре 13 в., чем типичную для готического стиля скульптуру.

Тяга к пластической весомости и ясной простоте образа дает себя знать на протяжении 13—14 вв. Большой интерес в этом отношении представляют головы чешских королей и королев, сохранившиеся среди обломков скульптур церкви св. Барбары.

В течение первой половины 14 в. особенное развитие получили каменные и деревянные статуи Мадонн. К ранним произведениям подобного рода относится каменная небольшая статуя сидящей Мадонны с младенцем, созданная около 1320 г. (Национальная галлерея в Праге). Она очень лаконична и компактна благодаря тому, что композиция следует кубической форме каменного блока. Как и рельеф с моста Юдифи (которому она несколько уступает в отношении мастерства), эту статую отличает обостренное чувство материальности пластической формы. Совершенно иной характер носит изящная по силуэту деревянная статуя стоящей Мадонны из Стракониц (около 1350 г., Национальная галлерея). Ясная и крепкая моделировка объемов сочетается здесь с выразительной графической игрой складок одежды и локонов прически. Попытка передать движение младенца, протягивающего ручку к лицу матери, придает всей группе новый для чешской скульптуры оттенок некоторой интимности и лиричности, в известной мере предвосхищающей те тенденции, которые развились в скульптуре и живописи во второй половине века.

Из скульптур этой группы следует упомянуть также небольшую каменную статую епископа (около 1350 г.) и прекрасное по сдержанной силе в передаче человеческого чувства деревянное «Оплакивание Христа» из Стракониц (обе в Национальной галлерее).

Высокого расцвета в 14 в. достигла чешская миниатюра. От предшествовавшего периода до нас дошло лишь небольшое число выдающихся памятников этого искусства. Первым произведением миниатюрной живописи, сохранившимся на территории Чехии, является иллюстрированная рукопись жития св. Вацлава, по стилю изабражений относящаяся к оттоновскому искусству. В конце 11 в. создано Вышеградское евангелие, которое бесспорно является одним из шедевров европейской романской миниатюры.

В 14 в. в Чехии работали специальные мастерские, выпускавшие значительное количество рукописей; там широко использовался опыт не только саксонской школы миниатюры (с которой чешская миниатюра была тесно связана), но и английской и французской. К 20-м гг. 14 в. появился ряд рукописей, радующих изысканным цветом, гибким и прихотливо-изящным орнаментом и особенно рисунком, полным живой и несколько нервной выразительности. Лучшая из этих работ — «Пассионарии аббатисы Кунгуты». К середине 14 столетия относятся богато орнаментированные и иллюстрированные рукописи, например «Зерцало людского спасения», «Райградский служебник» и др. В них сказывается общее тяготение чешской художественной культуры к реализму и использование опыта передового итальянского искусства.

Для второй половины 13 в. и первой половины 14 в. характерно дальнейшее развитие чешской настенной монументальной живописи. Многие из работ выполнялись кочевыми артелями художников-ремесленников, не всегда обеспечивавшими достаточно высокое качество фресок, которыми расписывали в те годы многочисленные церкви чешских городов и селений. Однако ряд фресок имеет значительную художественную ценность. К ним должны быть отнесены: цикл фресок из замка Индржихов Градец (1338) на тему легенды о св. Иржи, росписи сакристии в Доулебах (Южная Чехия, около середины 14 в.) и некоторые другие.

Одновременно развивалась живопись темперой на дереве, то есть икона, предназначенная преимущественно для украшения алтарей. Первые памятники относятся с самому началу 14 в. (пределла из Роудницы). Чешская живопись на дереве, опиравшаяся на замечательные традиции фресковой живописи и на традиции высокоразвитой книжной миниатюры, очень быстро достигла совершенства.

377. Мастер Вышебродский. Рождество. Около 1350 г. Прага, Национальная галлерея.

378. Мастер Вышебродский. Рождество. Фрагмент.

Выдающееся место в чешской и европейской живописи того времени занимают иконы Вышебродского алтаря (около 1350 г., Национальная галлерея). Внимательный анализ манеры выполнения всей группы работ показывает, что в создании алтаря участвовало несколько мастеров. Так, «Поклонение волхвов» или «Распятие» выполнены в манере, несколько более условной и декоративно-плоскостной, нежели, например, «Рождество Христово» и некоторые другие иконы. Одной из лучших работ этого цикла является сцена «Рождество Христово». Общая декоративная условность композиции сочетается в ней с повышенным чувством материальной объемности форм, что особенно заметно в изображении Марии, которая, нежно обняв младенца, полулежит на ложе под скромным крытым дранкой навесом. Изображение матери с младенцем на руках отличается не только спокойной величавостью образа, но и поражает жизненной убедительностью.

Художественные средства, с помощью которых выполнена икона, содержат в себе много традиционно-условного. Реалистическая перспектива отсутствует. Фоном для разномасштабных фигур служит условный ландшафт с горами-лещадками. Но при этом отдельные мотивы изображения пронизаны тонкой наблюдательностью. Таковы помещенные на первом плане исполненные своеобразного юмора жанровые фигуры старика Иосифа и старухи, готовящих в деревянной кадке воду для купания младенца, и фигурки весьма реально изображенных животных на дальнем плане.

Нежные тона сияют подобно дорогим самоцветам, мерцающая яркость красок сочетает в себе блеск эмали с мягкой звучностью витража.

Произведения мастеров Вышебродского алтаря занимают выдающееся место в искусстве средневековой Европы.

В 50—70-х гг. 14 в. был создан ряд шедевров чешской настенной живописи. К их числу относятся фрески церкви в Либицах. Менее утонченные, нежели работы вышебродского цикла, они теснее связаны с миром средневековых легенд. Однако некоторые из них (например, огромное изображение св. Христофора, переходящего с младенцем на плечах реку вброд) отличаются своеобразной, исполненной грубоватой силы выразительностью движений, прорывающейся сквозь экстатически-беспокойный ритм общей композиции фресок. Любопытно изображение плывущей по реке русалки, в котором можно видеть отзвук народных поверий, несколько нарушающих церковную традиционность в трактовке сюжета.

Следует указать, что заключенная в этом памятнике экспрессия и стремление к передаче объемной формы в какой-то мере связаны с творчеством Теодориха (работал в третьей четверти 14 в.) — одного из крупнейших мастеров-новаторов чешского искусства того времени.

Теодорих участвовал в украшении Карлштейна — загородной укрепленной резиденции и хранилища регалий Карла IV. В Карлштейне — этом замечательном образце большого замка эпохи развитого средневековья — особенно богато были украшены маленькая личная часовня короля, стены которой выложены полудрагоценными камнями, замковая церковь Девы Марии и большая часовня Святого креста.

В храме Девы Марии Теодорихом выполнен цикл фресок, посвященный житию полулегендарного чешского князя св. Вацлава и жизни Карла IV. К сожалению, росписи были безжалостно испорчены в разное время реставраторами. С этим циклом соседствовал выполненный другими мастерами никл Апокалипсиса, обладающий большой выразительностью, но пронизанный мрачным мистицизмом. Различие этих двух циклов дает нам наглядное представление о борьбе художественных течений, в которой формировалось прогрессивное направление живописи чешского средневековья. Наиболее ярким утверждением метода Теодориха явился огромный ансамбль написанных на дереве картин (всего 129 досок), сплошь, от низкой панели и до потолка, заполняющих три стены карлштейновской часовни Святого креста. Часовня эта представляет собой большой прямоугольный зал, перекрытый двумя пологими крестовыми сводами. Представление о характере серии могут дать изображения св. Елизаветы, кормящей нищего с ложки, и полного суровой энергии св. Матфея.

Проблема создания целостной реалистической сцены, объединяющей в общем сюжетном, психологически и реалистически мотивированном действии группу лиц, не стояла в центре внимания Теодориха. Но зато портретная сила характеристики человека выражена мастером с небывалой для той эпохи яркостью.

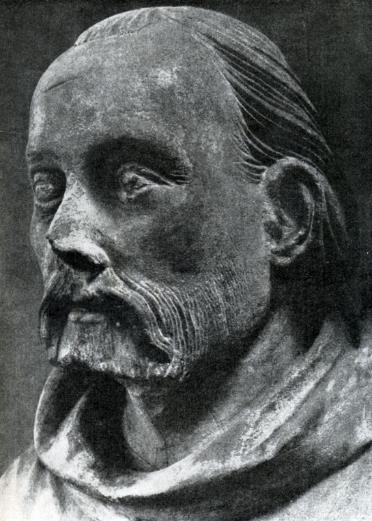

376. Мастер Теодорих. Святой. 3-я четверть 14 в. Прага, Национальная галлерея.

В образах воплощены могучие характеры, носители которых обладают подлинно земной материальностью. В этих «иконах» заключено суровое, крепкое и подчас грубоватое утверждение силы человеческой личности.

Уже само превращение стен храма в галлерею образов, воспевающих земное начало в человеке, достаточно ясно показывает общую тенденцию творчества Теодориха.

Принципы искусства Теодориха получили, правда в несколько измененном виде, развитие в чешской скульптуре последней трети 14 в., в частности в творчестве Петра Парлержа. Однако скульптурные образы последнего отличаются большей утонченностью. Их художественный язык более близок к передовым тенденциям готического искусства Европы 14 в. В этих бюстах явственно дают себя чувствовать ростки качественно новых для чешского искусства тенденций в оценке образа человека и в понимании места скульптуры в архитектурном ансамбле. Спокойная устойчивость скульптурной композиции связана со склонностью художника к индивидуализации образов, к выделению отдельных изображаемых им явлений из сложного, напряженного ритма архитектурного готического ансамбля. Это свойство работ Парлержа характерно и для произведений Теодориха.

Портреты Парлержа очаровывают своеобразным сочетанием еще очень неполной передачи индивидуального портретного сходства с чувством человеческой красоты и гармонии. Особенно характерны в этом отношении бюсты второй жены Карла IV и автопортрет мастера.

371. Петр Парлерж. Скульптурный автопортрет в соборе св. Вита в Праге. Последняя треть 14 в.

Поражает та смелость, с которой Парлерж дополняет простую и ясную моделировку форм головы и лица введением тонких декоративных мотивов. Они оживляют композицию и вносят в ритмическую жизнь каждого бюста особый оттенок, находящийся в соответствии с общим душевным складом изображенного персонажа. Таковы сопоставления легкого, чуть развеваемого ветром покрывала с бездумно улыбающимся лицом Бьянки, тяжелых кос — с тонко прорисованным Задумчивым лицом второй жены короля и т. д. Изящная выразительность линий и орнаментальных форм, характерная для готического искусства, здесь подчинена ясной и простой пластической моделировке. Утонченная культура готики стала на службу нового мироощущения, по существу, уже отходящего от средневековых принципов восприятия жизни.

Резцу Парлержа и его учеников среди ряда других работ принадлежат также прекрасная статуя сидящего Карла IV, украшавшая одну из башен Карлова моста, и стоящая фигура св. Вацлава. Лицо Карла IV отличается безусловной портретностью. Раскрашенная же статуя Вацлава (часовня св. Вацлава в соборе св. Вита) создает несколько идеализированный и полный изящества образ совершенного рыцаря. Статуи эти на долгие времена, вплоть до наших дней, определили иконографический тип изображений названных деятелей чешской истории.

Искусство Парлержа сыграло роль промежуточного звена между искусством Теодориха и той линией художественного развития, вершиной которой было творчество мастера Тржебоньского алтаря 70—90-е гг.)( Тржебонь — город в Южной Чехии; в его соборе сохранилось наибольшее количество работ этого замечательного мастера. В настоящее время многие его работы собраны в Национальной галлерее в Праге.).

Мастер из Тржебоня в меньшей мере, чем Теодорих, уделял внимание объемно-пластической трактовке человеческого тела, передаче реальной материальности мира. Правда, фигуры святых, написанные им на оборотной стороне досок цикла «страстей Христовых», свидетельствуют о том, что и он не был чужд этих интересов, в какой-то мере преодолевая бесплотность форм, свойственную средневековой готической живописи. Однако главной задачей мастера было раскрытие мира душевных переживаний реального, земного человека. Чувство печали, нежности, любви с исключительной силой выражены в его искусстве.

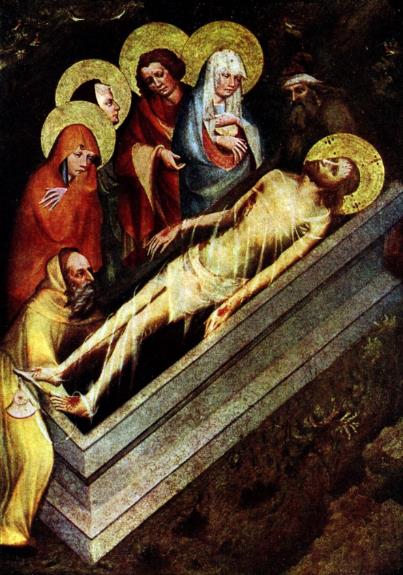

Положение во гроб. Створка алтаря из церкви в Тржебоне. Около 1380 г. Прага. Национальная галлерея.

379. Мастер Тржебоньский. Моление о чаше. Фрагмент створки алтаря из церкви св. Эгидия в Тржебоне. Около 1380 г. Прага, Национальная галлерея.

Наиболее характерны в этом отношении «Положение во гроб» и «Моление о чаше». Не отзвук мистических наитий, не отблеск огня небесной мудрости, а красота естественных человеческих чувств — вот что составляет обаяние его произведений. Это художник-гуманист, передовой представитель своей эпохи, который прокладывает пути к новому, реалистическому пониманию человека. В трактовке человеческих лиц, входящих в композицию «Положения во гроб», значительно сильнее, нежели в передаче тел, отражен интерес художника к реальному облику людей. Печаль доносится до нас не только в характерной для средневековья форме отвлеченной выразительности ритма линий и цветовых соотношений (хотя ритмическое построение композиций исключительно тонко). Тржебоньский мастер умело сообщает психологически-выразительный оттенок жесту. В своей совокупности движения рук образуют своеобразную музыкальную мелодию, как бы «проигрывающую» различные оттенки основной темы печали и скорби.

Поражает также живописное новаторство Тржебоньского мастера. Хотя колорит его работы в ряде отношений еще и условен, но в нем решительно преодолевается декоративность цвета, свойственная средневековой живописи. Так, в фигуре старца Никодима, стоящего в головах у Христа, весьма своеобразно использован принцип светотени. С помощью гибкого мазка передан трепет чувств, пробегающих по лицу; тонкая гамма оливково-бурых, коричневатых пепельно-серых оттенков моделирует форму лица старца и создает ощущение воздушности окружающей среды.

Было бы наивным предполагать, что Тржебоньский мастер сознательно разрабатывал проблему светотени как средства передачи взаимоотношений тела и пространства. Однако он несомненно старался побороть эмоциональную отвлеченность, свойственную поэтически ясному языку средневековой живописи, и придать своим образам подлинную, непосредственную жизненность.

Не менее интересны и попытки художника передать столкновения человеческих характеров. Так, в несколько условной композиции «Христос в Гефсиманском саду» Тржебоньский мастер весьма выразительно сопоставляет в одинаковом повороте лицо Христа, полное мягкой задушевности и нравственной чистоты, и уродливую, жестокую физиономию Иуды.

Творчество Тржебоньского мастера завершает собой замечательную эпоху в истории чешского искусства, связанную с наивысшим расцветом чешского средневекового государства и феодальных городов.

Конец 14 в. и начало 15 в. были для Чехии временем нарастания в рамках средневекового мировоззрения передовых гуманистических и реалистических устремлений, которые неизбежно должны были в области искусства, как и в общественной жизни, привести к новой эре культурного развития страны.

Вместе с тем замечательное чешское зодчество этого периода, искусство Теодориха, Парлержа и в особенности Тржебоньского мастера интересны не только как переходные явления от средневековья к будущему Ренессансу, но и как высокие художественные ценности, обладающие собственным, неповторимым эстетическим обаянием.

В искусстве Словакии, оторванной от братских чешских земель, готический стиль развивался несколько позднее, а именно с конца 13 в. (ранняя готическая монастырская церковь в «Спишска-капитуле»). В 14 — начале 15 в. в Словакии был создан ряд прекрасных памятников развитого готического стиля, например трехнефная церковь св. Якуба в Левоче, отличающаяся суровой простотой и спокойной уравновешенностью своих архитектурных форм. Интересна и созданная в первой половине 15 в. трехнефная церковь св. Мартина в Братиславе.

372. Церковь св. Якуба в Левоче. 14 - начало 15 в. Внутренний вид.

Так как иноземное владычество задерживало экономическое и социальное развитие страны, то готическое искусство господствовало в Словакии дольше, чем в Чехии. Лучшие создания развитого готического стиля относятся к 15 в. Таков интерьер прекрасной ратуши в Левоче, церковь в Барделове; великолепный трехнефный собор в Кошицах, выполненный в стиле поздней готики. Его характерная черта — равновеликость травей центрального и боковых нефов, разнообразие и богатство сложного переплетения нервюр на сводах. Созданные во второй половине 15 в. скульптуры в Кошицах, так же как и замечательные скульптуры в Левоче, стилистически относятся к искусству раннего Возрождения.

Искусство Польши

Польское средневековое искусство возникло в 10 в. К этому времени относится формирование польского раннефеодального государства. Князь Мешко I объединил под своей властью польские земли в пределах, примерно соответствующих теперешним ее границам. При нем (в 966 г.) Польша приняла христианство из Рима, что оказало большое влияние на культуру и искусство, определив их тесные связи с Западной Европой. Вместе с тем, впитывая в себя западные влияния, польская средневековая художественная культура сохранила ряд черт общности с искусством соседних славянских стран, в частности с искусством Чехии и Древней Руси.

В 10 в. в Польше появились первые каменные сооружения. Был создан характерный для Центральной Европы дороманского периода тип здания — массивная ротонда, служившая мавзолеем или баптистерием и обычно связанная с укрепленным жилищем феодала.

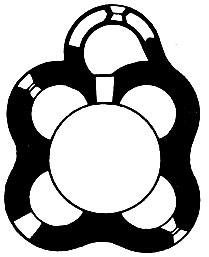

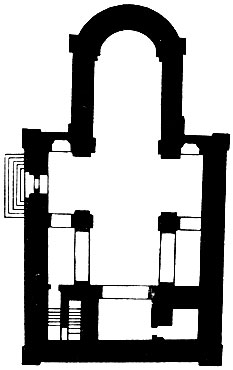

Ротонда Богородицы (позднее - Феликса и Адаукта) на Вавельском холме в Кракове. Конец 10 - начало 11 в. План.

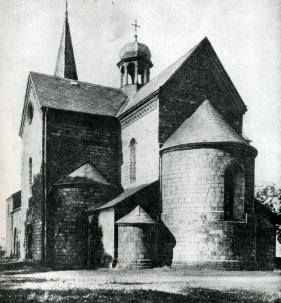

Типичный пример — ротонда Богородицы, известная под более поздним названием ротонды Феликса и Адаукта, на Вавельском холме в Кракове (рубеж 10 и 11 вв.) Характерной ее особенностью, как и других памятников такого типа, является крестообразное внутреннее помещение, вписанное в округлые внешние очертания, и выдвинутая за их пределы абсида. В архитектуре господствует тяжелая масса стен, сдавливающая тесное внутреннее пространство. Строительная техника еще весьма примитивна: толстые стены ротонды сложены из необработанных кусков камня. Но были и постройки, сложенные из квадратов камня (ротонда в Познани, 10—11 вв., украшенная в свое время росписью). Ротонды строились и в последующее время (ротонда св. Прокопа в Стшельно, 12 в.).

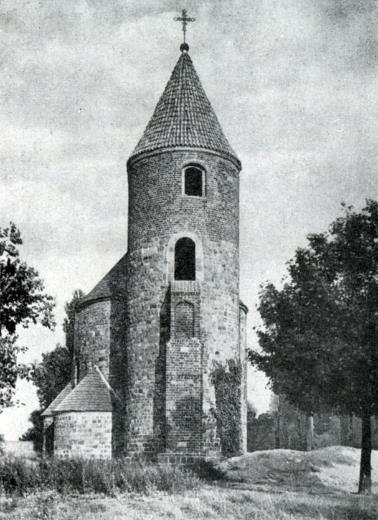

380 а. Ротонда св. Прокопа в Стшельно 12 в. Вид с запада.

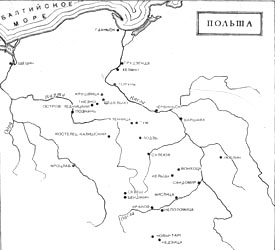

Карта Польши

В основном строительство велось из дерева, на основе древних приемов рубленых деревянных конструкций. Остатки деревянных домов и части мощных оборонительных сооружений 10—11 вв. были обнаружены во Вроцлаве, Гнезно, Познани, Острове Ледницком, Ленчице (Необходимо отметить, что многочисленные памятники польской культуры подверглись разрушению в годы второй мировой войны. Часть произведений живописи оказалась вывезенной буржуазными эмигрантами за пределы Польской Народной Республики. Что же касается памятников архитектуры, то подавляющее большинство их было восстановлено в послевоенные годы. Таким образом, середина 20 в. явилась важным рубежом в их изучении. Особенно следует подчеркнуть грандиозность размаха реставрационных работ, предпринятых на серьезной научной основе и осуществленных с патриотической самоотверженностью польским народом в трудных условиях послевоенного периода.). Примерно к середине 10 в. относится и купель, покрытая крышей на деревянных столбах, остатки которой обнаружены внутри кафедрального собора в Познани.

После подавления народного антифеодального и антикатолического движения в 30-х годах 11 века в Польше окончательно утвердились характерные для развитого феодализма производственные и общественные отношения. Культура и искусство приобрели характерные для средневековья черты. С этого времени по начало 13 века в архитектуре и изобразительном искусстве Польши господствовавшим стал романский стиль. Значительно обогатились типы зданий, резко возрос уровень строительного мастерства. Лицо архитектуры стали определять большие каменные церковные сооружения — костелы и соборы, сложенные из правильных блоков гранита или песчаника.

Наружные стены обычно расчленялись плоскими лизенами. Для перекрытий применяли главным образом цилиндрические и крестовые своды. Перспективные порталы украшали каменной резьбой, несложной по формам, но отличающейся большой пластической силой. Церкви и монастыри зачастую имели кроме культового также оборонное значение и создавались в комплексе с фортификационными сооружениями.

Хотя в романский период и продолжали строить ротонды, но облик культовой архитектуры стали определять здания другого типа. Появляются однонефные прямоугольные в плане храмы с полукруглой абсидой (костел в Костсльце Калишском и др.); суровый и простой дух польской романской архитектуры наиболее ярко воплотился в больших трехнефных соборах, сооружавшихся преимущественно в 12 в. Западные их фасады обрамляют мощные башни. Планы соборов разнообразны. Типичным образцом является костел св. Анджея в Кракове (конец 11 в.), постройка с крестообразной планировкой внутреннего помещения . Крупные геометрически четкие объемы определяют художественный образ коллегиального собора Петра и Павла в Крушвице (12 в.).

383. Собор св. Петра и св. Павла в Крушвице.12 в.; башня - 16 в. Вид с юго-востока.

Костел св. Анджея в Кракове. Конец 11 в. План.

Строгая и ясная монументальность отличает и крипту св. Леонарда в соборе на Вавеле в Кракове (начало 12 в.). Крипта перекрыта мощными крестовыми сводами, их внушительность и тяжесть подчеркиваются подпружными арками, перекинутыми между колоннами, на которые опираются своды. Капители колонн чрезвычайно лаконичны по формам. Своды кажутся не возносящимися кверху, а лежащими тяжелой массой на как бы придавленных их весом приземистых колоннах.

381. Крипта св. Леонарда в кафедральном соборе на Вавеле в Кракове. Начало 12 в.

Колонны такого же типа применены и в эмпорах некоторых больших храмов (в целом эмпоры, усложняющие интерьер, не стали типичной чертой польской романской архитектуры), например в коллегиальном соборе в Туме под Ленчицей (окончен в 1161 г.)

380 б. Собор в Туме. Окончен в 1161 г. Портал.

Этот собор относится вместе с костелами в Стшельно и в Червиньске к числу романских зданий, наиболее богато украшенных скульптурой. Портал собора в Туме обрамлен невысокими колоннами; тимпан, в котором помещены рельефные изображения Богоматери с младенцем и двух ангелов, окаймляют полуциркульные арки, украшенные орнаментом. Здесь представлены характерные для польского романского искусства орнаментальные мотивы — плетенка, акант, геометрические узоры, сочетающиеся с изображениями святых и животных. Невысокий рельеф отличается обобщенностью массивно-простых форм. К числу выдающихся произведений польской романской скульптуры принадлежат также открытые в 1946 г. колонны костела в Стшельно (12 в.), покрытые фигурной резьбой.

382. Св. Войцех принимает епископский посох. Рельеф бронзовых дверей собора в Гнезно. Фрагмент. 1-я половина 12 в.

Яркие памятники оставила романская бронзовая скульптура. Лучший и крупнейший из них — бронзовые двери собора в Гнезно (первая половина 12 в.). В восемнадцати клеймах, на которые разделены двери, размещены сцены из легенды о св. Войцехе, польском святом. Двери были созданы польскими и льежскими мастерами. Характерна свободная трактовка жития св. Войцеха. Она говорит о том, что создатели дверей вложили в сцены легенды местное польское содержание. Формы барельефных изображений мягки, округлы, выразительно передают очертания массивных фигур. Резкие линии складок одежды не нарушают общего впечатления мягкости и пластичности. В сцене «Смерть св. Войцеха» в движениях палачей, в жестах и выражении лиц трех испуганных горюющих людей видна попытка передать эмоциональное состояние участников события. Элементы живого наблюдения в клеймах сочетаются со сказочно-поэтической красотой орнамента, обрамляющего сцены. В плавные линии богатого растительного узора мастер ввел многочисленные изображения людей и животных.

Польская романская живопись известна по недавно открытым росписям в конхе абсиды собора в Туме (около 1161 г.), росписям в Севеше (12 в.), большой композиции в Червиньске (12 — начало 13 в.) и главным образом по миниатюрам рукописей. К наиболее ранним относятся миниатюры так называемого Эммерамского кодекса (около 1099 г.) В них царит прямолинейно-примитивная выразительность. Простота рисунка компенсируется эмалевой яркостью и чистотой красок. Дальнейшее развитие романской миниатюры в Польше шло в сторону усложнения форм, большей свободы и тонкости изображения. Это доказывают миниатюры Книги Бытия (около 1200 г.). В одной из них девять клейм со сценами сотворения мира вписаны в исключительную по богатству и сложности орнаментальную плетенку. Фигуры людей исполнены с большой живостью, художник свободно передает движение.

Начавшийся в 13 в. интенсивный рост городов, торговли и ремесел привел к возникновению готического искусства на польских землях. Правда, период переходный от романского стиля к готике затянулся примерно до середины 13 в. Для переходного времени характерно широкое монастырское и церковное строительство, предпринятое цистерцианским монашеским орденом. В постройках этого ордена появились характерные для готики заостренные арки, оконные розы и т. д., однако в целом они сохранили еще романский характер. Таковы выдержанная в романских пропорциях строгая и массивная церковь в Вонхоцке (начало 13 в.) и монастырский комплекс в Сулеюве (начало 13 в.). В последнем особенно показателен зал капитула. Перекрывающие его своды укреплены на толстых массивных нервюрах, остроконечный излом которых выражен очень слабо. Нервюры, сходясь в середине зала, опираются на низкую, приземистую центральную колонну.

Городское строительство уже в формах сложившегося готического стиля развернулось во второй половине 13 и в начале 14 в.

В этот период основным строительным материалом стал кирпич, что повлекло существенные изменения в конструктивной системе зданий и в их декорировке. Кладка из красного кирпича с полосками белого связующего материала придает живописность фасаду (например, в костеле Девы Марии в Познани, 1433 —1444). Кроме того, развивая традиции, заложенные еще в романской архитектуре, польские зодчие при отделке фасада часто использовали поливную керамику. Нервюры обычно выкладывали из профилированного кирпича, фигурный рельеф которого подчас достигал большой высоты (например, в сводах готического подвала знаменитой ратуши в Познани).

В польской готике распространяется так называемая филяро-скарповая система — система передачи бокового распора сводов среднего нефа от междунефных столбов (филяров) на внешние опоры (скарпы) боковых нефов при помощи плоских арок, скрытых в крыше боковых нефов. При этом каркасная конструкция Здания не обнажалась. Готические польские сооружения отличаются уравновешенностью пропорций, в них сохраняется масса, плоскость стены, вертикальные линии членений не возносятся стремительно вверх, очертания башен не растворяются в вышине, кирпичные фасады просты и лаконичны по формам. Разрабатываются новые типы сводов. Наряду со звездчатыми, сетчатыми сводами в поздней готике развиваются «кристалловые» своды с сильно выступающими ребрами; характерным становится своеобразный девятипольный «пястовский» свод, примером которого может служить свод в Мариацкой капелле (капелле Батория) в Кракове (около 1346 г.).

С конца 13 в. началось также широкое светское городское строительство. Города застраивались обычно по сторонам четырехугольной центральной площади — рынка, со зданием ратуши в центре. Вокруг рынка и вдоль улиц, развивавшихся чаще всего по прямоугольному плану, строили жилые дома.

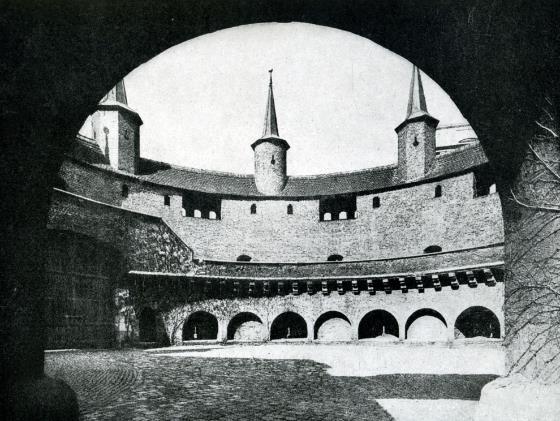

Ограниченность территории, охваченной оборонительными стенами, вызывала скученность застройки и тесноту. Поскольку ширина фасада регламентировалась налогами, дома росли в высоту и в глубину, а фасад делался чаще всего в три окна. Богатые дома в больших городах выкладывали из камня и кирпича; первый этаж имел обширные сводчатые помещения. Фасады украшали вывесками, гербами и т. д. Наряду с получившей широкое развитие жилой архитектурой большого подъема достигло оборонительное и общественное строительство. Краков, Торунь, Познань и Варшаву окружили стенами с башнями. Высокими художественными достоинствами отличаются фортификационные постройки столицы средневековой Польши — Кракова, ставшего крупнейшим центром польской готической, а позже — ренессансной архитектуры. К числу крепостных сооружений относятся обладающая строгим силуэтом и массивными формами, которые сочетались с богатой разделкой фасада, Флорианская брама (городские ворота; 13—15 вв.) и знаменитый краковский барбакан (конец 15 в.) перед ней. Тип барбакана -круглого редута, вынесенного перед воротами, — обычен для укреплений польских городов времен поздней готики и Ренессанса, например востановленный барбакан в Варшаве.

385. Барбакан в Кракове. Конец 15 в.

Ратуши украшались высокими башнями, зачастую превышавшими башни костелов и соборов, и служили своего рода символом могущества города. На рубеже 13 и 14 вв. начали сооружать ратушу в Познани, в 14—15 вв. была сооружена ратуша в Гданьске с ее грандиозной главной башней, господствующей над узкой площадью рынка и тесными кварталами Старого города (ратуша подверглась перестройке в 16—18 вв., когда она получила барочный портал и вычурные завершения башен). В архитектуре ратуши в Гданьске и ратуши в расположенной к югу от Гданьска Торуни (вторая половина 13 — начало 14 в.) воплотились особенности готики Поморья: строгость и лаконическая мощь объема здания сложенного из красного кирпича. Стены расчленены невысокими ступенчатыми лизенами, образующими неглубокие ниши, скупо прорезанные окнами, вследствие чего стена выглядит глухой и непроницаемой.

В южных и отчасти центральных областях Польши — в Шлёнске — архитектура приобретала более приветливый и живописный облик. Ратуша во Вроцлаве (14 — начало 16 в.) имеет фасад, богато и изящно декорированный узорами кирпичной кладки и белокаменными украшениями.

Своеобразным типом общественной хозяйственной постройки в Польше стали «сукенницы» — гостиные дворы с мастерскими и торговыми помещениями. Судя по литературным источникам, сукенницы появились в Польше в 13 в. В 14 в. были сооружены Сукенницы в Кракове (позднее перестроены). Обширное внутреннее пространство этого длинного невысокого здания, рассчитанное на большое количество посетителей, определялось его назначением. Это было здание общественное, где собирались жители узких улиц и тесных домов. Здесь кипела городская жизнь.

Другим выдающимся памятником общественной архитектуры является здание Старого университета в Кракове (так называемый Коллегиум майюс). Оно было перестроено в 15 в. из нескольких более старых каменных строений. Особенно хорош двор, окруженный аркадой (впрочем, в аркаде, выстроенной около 1500 г. и реставрированной в 19 в., чувствуется влияние Возрождения).

В формах готики сооружались в 14 и 15 вв. многочисленные хозяйственные постройки Поморья. Интенсивная морская торговля хлебом вызвала появление новых типов кирпичной архитектуры. Здесь сооружались хлебные амбары, простые по формам, завершенные двускатными кровлями с высокими фронтонами (амбар в Торуни, вторая половина 14 в., многочисленные амбары на берегу Мтлавы в Гданьске). В Гданьске — крупнейшем торговом порту — интересны воздвигнутые в 14—15 вв. сложные хозяйственные кирпичные сооружения: подъемный кран и др.

Вне феодальных городов с их торговой и ремесленной жизнью развивалась главным образом светская архитектура — строительство замков. Сооружаемые феодалами в большом количестве в 14 в., они служили, в частности, целям охраны дорог (замки в Бенджине, Недзице). Замки, окруженные мощными стенами, как правило, имели донжон. Планировка замков определялась их местоположением. Замки на скалах или холмах имели нерегулярный план в зависимости от рельефа почвы. На ровном месте их возводили обычно по прямоугольному плану. В готическом стиле велось и строительство Вавельского королевского замка, который свой окончательный облик приобрел уже в последующее время.

Естественно, что в готическом зодчестве Польши, несмотря на широкое развитие светской архитектуры, определяющую роль играли церковные здания. Их кирпичные фасады и башни обладают геометрической ясностью очертаний. Скульптурный декор в храмовом строительстве не получил широкого развития — он вступал в прямое противоречие с характером кирпичной кладки. В этом отношении польская готика ближе к архитектуре восточно- и северонемецких ремесленных и торговых городов того времени.

Характерным готическим типом в Польше стали зальные церкви. Такой тип получил особенно широкое распространение в костелах и коллегиальных соборах 14—15 вв., сооруженных по двухнефной схеме (соборы в Вислице —Неполомице, костел Святого креста в Кракове и другие). Так как столбы, разделяющие нефы, заслоняли абсиду, ее стали выносить далеко на восток, соединяя с зальной частью храма длинной галлереей — пресбитерием.

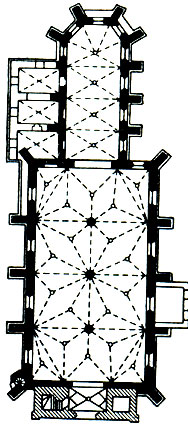

Собор в Вислице. 1346-1350 гг. План.

387. Мариацкий костел в Кракове. 14 в.; верх северной башни - 1476 г.; южной башни - 1592-1594 гг. Вид с северо-запада.

Такие пресбитерии сооружались также в больших костелах трехнефного типа, получившего в польской готике большое распространение. Таков Мари-ацкий костел в Кракове, построенный в 14 в. (кивер новой башни костела был воздвигнут в 1478 г.), один из наиболее типичных готических памятников Польши. Его простой фасад, четырехугольные в плане башни крепостного вида наглядно передают строгий бюргерский характер польской готики. Этому внешнему виду отвечали и интерьеры храмов. Таков главный неф (1320— 1364) собора на Вавеле с его массивностью форм, спокойствием ритмов.

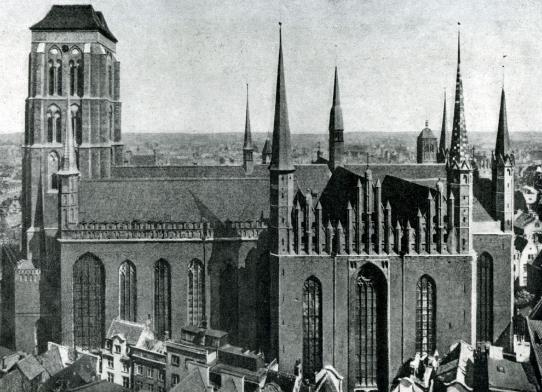

384. Костел Марии в Гданьске. 14-15 вв. Вид с юга.

К наиболее величественным готическим трехнефным соборам 13—15 вв. кроме Вавельского собора относятся соборы в Гнезне, Познани, грандиозные костел Девы Марии в Гданьске, костел св. Якуба в Торуни, обладающие каждый индивидуальными особенностями планировки и внешнего облика (например подковообразный план собора в Гнезне, вторая половина 14 в.).

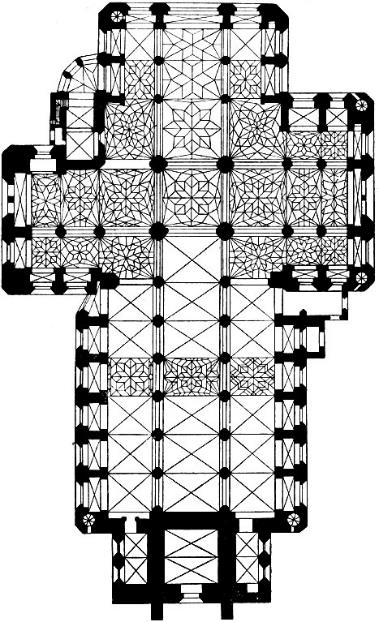

Костел Марии в Гданьске. 14-15 вв. План.

Как правило, лишенные или почти лишенные скульптурного декора, церковные готические здания нередко украшали узорами, создаваемыми кирпичной кладкой. Чаще всего такое убранство получали типичные для Польши высокие фронтоны-щипцы, образованные двумя скатами крыш. Фронтонами украшались и рядовые постройки. Кирпичные узоры фронтонов достигали порой большой красоты (например, фронтон костела св. Войцеха во Вроцлаве, 15 в.).

Самостоятельную группу составили деревянные костелы, зодчие которых опирались на опыт народной архитектуры. Их яркая особенность — богатейшая роспись интерьеров, передающая разнообразие и красочность народного орнамента (например, костел в Дембне около Новы Тарга, 2-я половина 15 в., с росписью, исполненной в первой половине 16 в.).

Хотя архитектура в Польше лишь в самой скромной степени использовала скульптурный декор, скульптура в целом заняла заметное место в искусстве того времени.

Типичными стали богатые скульптурные королевские гробницы в Вавельском соборе в Кракове. Соответственно установившейся в развитой готике традиции, они представляли собой украшенный рельефами саркофаг с лежащей сверху фигурой умершего. В гробницах 14 в. портретные черты носят внешний характер — не меняя общего отвлеченного характера скульптуры, мастер лишь отмечал те или иные особенности внешности портретируемого. Так было в изображениях Владислава Локетки в гробнице середины 14 в. и Казимира Великого в гробнице конца 14 в. Фигура Владислава Локетки выглядит как статуя, снятая со стены храма и положенная на саркофаг (ноги ее упираются в консоль). В гробницах 15 в. значительно усиливаются реалистические черты. В изображении Владислава Ягелло (около 1421 г.) создается подлинный портрет. Удлиненный овал лица с глубокими складками, тонкими, жесткими очертаниями носа и выпяченной нижней губой передает островыразительный образ, полный свойственной позднему средневековью беспощадно натуралистической достоверности, которая свидетельствует о развившемся уже внимании к жизни и о еще не сложившемся гуманистическом представлении о человеке, его ценности и красоте. Внимательно, подробно, с большой убедительностью скульптор передает предметы и одежду; фигуры на стенах саркофага он исполняет в высоком рельефе, сообщая им пластическую выразительность.

Эти гробницы являются образцами придворного искусства. Основная же масса скульптурных произведений создавалась мастерами, входившими в цеховые городские организации, и была, как правило, плодом коллективного творчества резчиков, позолотчиков, а также живописцев, расписывавших рельефы и статуи. Именно в такой художественной среде были созданы два типа изображений: «Прекрасная Мадонна» и «Скорбящий Христос», излюбленные в средние века и надолго сохранившиеся позже. В образ скорбящего Христа мастера вкладывали свои представления о горе и скорби простого народа; изображения Мадонны, глубоко почитавшейся в Польше, воплощали представления о материнстве и возвышенной красоте. Развитие женского типа шло от примитивных романских статуй к произведениям более тонким и изящным. Таковы «Мадонна» из Кружлова (около 1400 г., Национальный музей, Краков), проникнутые нежной поэтичностью «Мадонна» из Вроцлава (1410 г., Национальный музей, Варшава) и «Мадонна» из Казимежа на Висле (1425 — 1440).

Период готики был временем значительного подъема польской живописи. Поскольку в готических храмах Польши сохранялись большие плоскости стен, важное место заняла фресковая живопись, в развитие которой большой вклад внесли русские, украинские, белорусские, литовские мастера (росписи в Сандомеже, Вислице, Люблине, Кракове). Их творчество, ярко отражавшее художественные связи Польши с ее восточными соседями, определило целое направление в средневековой польской живописи, использовавшее иконографию, типы, приемы искусства Византии, Руси и других славянских стран и вносившее в них ряд местных, польских художественных традиций. К этому направлению принадлежит помещенная в стрельчатое готическое обрамление роспись «Успение Марии» в Сандомежском соборе (первая четверть 15 в.), представляющая собой усложненный вариант иконографической схемы, традиционной для искусства Руси и южнославянских стран, а также «Причащение апостолов» в костеле св. Троицы в Люблине, выполненное в 1418 году украинским живописцем (как позволяет судить его подпись — Ондрий). Гармоничность образов, просветленность эмоционального содержания, красота плавных линий близко напоминают произведения московской школы начала 15 в.

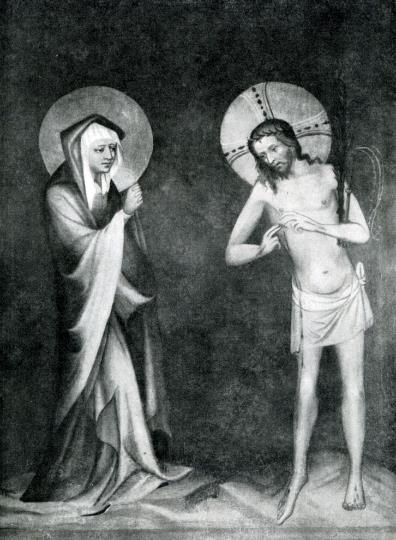

386. Богоматерь и Христос. Створка алтаря из Грудзёндза. 2-я половина 14 в. Варшава, Национальный музей.

Важным явлением в позднесредневековом искусстве Польши стало широкое развитие во второй половине 14 и в 15 в. станковой живописи (алтарь из Груд-Зёндза, вторая половина 14 в., Национальный музей, Варшава). В эту пору ведущей среди живописных школ стала краковская. В ее произведениях наиболее отчетливо воплотились особенности польской готической станковой живописи: лиризм человеческих образов, тонкость и нежность их трактовки, сочетающаяся с наивно-поэтическим изображением природы. Как и в скульптурных «Прекрасных Мадоннах», в живописи выработался определенный тип женских лиц с округлыми очертаниями и мелкими, тонкими чертами. Станковая живопись шла от плоскостных застывших изображений конца 14 — начала 15 в. к картинам, в которых проявляется интерес к природе, а объемно и живо трактованные фигуры находились в окружении подробно воспроизведенной бытовой обстановки. Живопись конца 15 в. несет на себе печать воздействия искусства северного Возрождения. К относительно раннему периоду развития готической живописи относится изображение святых Доротеи, Агнессы и Отилии (1425—1440, музей в Сандомеже), полное нежной задумчивости. Хрупкие фигуры святых помещены на орнаментальном фоне, их очертания и складки одежд трактованы с большой мягкостью. В том же духе решена и композиция «Снятие со креста» из Хомраниц (первая половина 15 в.)-одно из наиболее значительных ранних произведений польской станковой живописи, отмеченное тонкостью и элегичностью эмоционального строя.

Наряду с фреской и станковой картиной, не имевшими большой традиции в романском искусстве, в 15 в. продолжала развиваться и книжная миниатюра, наследовавшая достижения предшествовавших веков. Ее лучшим произведениям свойственны богатство мотивов и тонкость изображения. Таковы миниатюры Гнезненской библии (1414). Лист «Сотворение мира» обращает на себя внимание свободной композицией: две колонки текста сдвинуты к левому верхнему углу листа. Широкую правую колонку уравновешивает вертикальная полоса рисунков, слева — ряд медальонов с фигурными сценами. Поля украшены затейливым пространственно решенным стилизованным растительным узором. С его мотивами сплетаются изображения птиц и зайца.

Во второй половине 15 в. в польской миниатюре все более усиливались черты реализма. К концу 15 — началу 16 в. ряд работ носят ясно выраженный ренессансный характер. Книгопечатание ускорило разложение средневековой художественной системы. С конца 15 в. в Польше начала интенсивно развиваться книжная печатная иллюстрация (гравюра), примитивная в ранних проявлениях, но уже с начала 16 в. быстро осваивавшая приемы ренессансного искусства.

Традиции готики прослеживаются в Польше еще в 16 и отчасти в 17 в., но в целом последняя четверть 15 и начало 16 в. были временем сложения искусства Возрождения. Памятники этого периода, наиболее ярко представленные замечательным алтарем Мариацкого костела в Кракове работы Вита Ствоша, будут рассмотрены в соответствующем томе.

Дата добавления: 2016-05-06; просмотров: 2857;