ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

ЛИЦА

ОБЛАСТЬ ГЛАЗНИЦЫ

Область глазницы относится к лицевому отделу головы и содержит глаз (oculus), состоящий из глазного яблока (bulbus oculi) и окружающего его вспомогательного аппарата.

Область глазницы (regio orbitalis) ограничена глазничным краем (margo orbitalis), подразделяющимся на надглазничный и подглазничный края.

• Надглазничный край (margo supraorbital) от-

деляет область глазницы от лобной, имеет надглазничное отверстие (или вырезку) [foramen (s. incisura) supraorbitalis] и лобную вырезку (или отверстие) [incisura (s. foramen) frontale], через которые в лобную область проходят надглазничный и надблоковый сосудисто-нервные пучки (аа. vv. et nn. supraorbitals et supratrochleares).

• Подглазничный край (margo infraorbitalis) от-

деляет область глазницы от подглазничной

и скуловой областей.

В области глазницы располагается щель век (rima palpebrarum), ограниченная верхним и нижним веками (palpebrae superior et inferior) (рис. 5-46).Основу век составляют верхний и нижний хрящи (tarsus superior et inferior), переходящие в глазничную перегородку (septum orbitale) (рис. 5-47, 5-48),прикрепляющуюся к надкостнице глазницы (periorbita) вблизи глазничного края (margo orbitalis). Глазничная перегородка закрывает вход в глазницу (aditus orbitae) и разделяет область век и собственно глазницу. У медиального и латерального углов глаза (angulus oculi medialis et lateralis) расположены медиальная и латеральная спайки век (commissurae palpebrarum medialis et lateralis),

7 8 9

I I . I

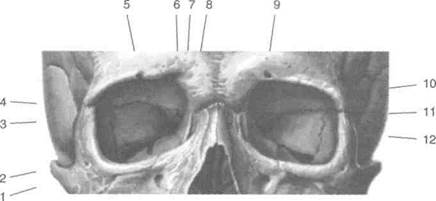

Рис. 5-46. Веки и щель век.1 — медиальный угол глаза, 2 — ресницы, 3 — нижнее веко, 4 — латеральный угол глаза, 5 — щель век, 6 — верхнее веко, 7 — глазничная часть круговой мышцы глаза, 8 — вековая часть круговой мышцы глаза, 9 — медиальная связка века. (Из: Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. — М., 1976.)

450 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ <• Глава 5 7 8 9 10 11 12 13 7 21 10 11 22 23

I / / /

| * "^2с | .-14 Ш—15 16 |

| да—~17 |

Quot;19

^20

Т

Рис. 5-47. Сосуды век (а — поверхностные, б — глубокие) и глазничная перегородка.1 — угловая артерия, 2 — нижние вековые вены, 3 — нижнее веко, 4 — подглазничная артерия, 5 — щель век, 6 — латеральная нижняя вековая артерия. 7 — латеральная связка века, 8 — латеральная верхняя вековая артерия, 9 — верхнее веко, 10 — латеральная ветвь надглазничного нерва, 11 — надглазничная артерия, 12— верхние вековые вены, 13 — надблоковая артерия, 14 —медиальная ветвь надглазничного нерва, 15 — надблоковая вена, 16 — тыльная артерия носа, 17 — медиальная верхняя вековая артерия, 18— медиальная связка века, 19— медиальная нижняя вековая артерия, 20— угловая вена, 21 — глазничная перегородка, 22 — верхний хрящ века, 23 — жировое тело глазницы, 24 — надблоковый нерв, 25 — нижний хрящ века. (Из: Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. — М., 1976.)

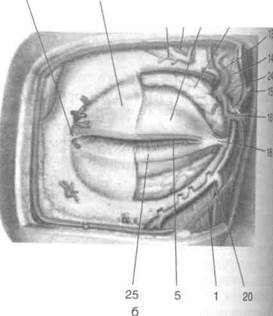

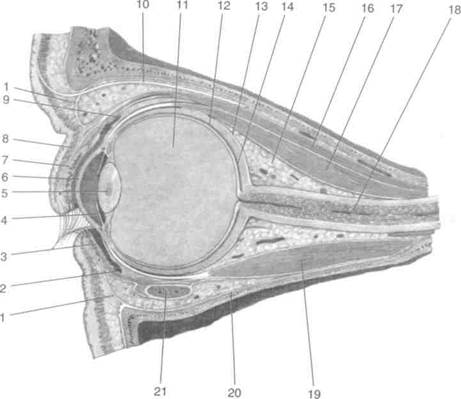

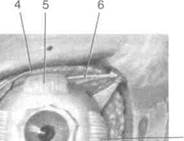

Рис. 5-48. Сагиттальныйразрез глазницы.1 — глазничная перегородка, 2 — нижний свод конъюнктивы, 3 —нижний хрящ века, 4— радужка, 5 — хрусталик, 6 — роговица. 7 — верхний хрящ века, 8-круговая мышца глаза, 9-верхний свод конъюнктивы,

10 — надглазничный нерв,

11 — стекловидное тело, 12 -сетчатка, 13—влагалище глазного яблока, 14 —склера. 15 — жировое тело глазницы, 16— мышца, поднимающая верхнее веко, 17—верхняя прямая мышца, 18 —зрительный нерв, 19 — нижняя прямая мышца, 20 — надкостница глазницы, 21 — нижняя косая мышца. (Из: Синельников РД. Атлас анатомии человека. -М., 1972.—Т. III.)

которые фиксируются к глазничному краю медиальной и латеральной связками век (ligg. palpebral mediale et laterale).

К мышцам век относят вековую часть круговой мышцы и мышцу, поднимающую верхнее веко.

«Вековая часть круговой мышцы глаза (pars palpebralis m. orbicularis oculi) расположена спереди от глазничной перегородки и фиксируется к краям глазницы. При сокращении мышцы происходит смыкание век — мигание. Мышца иннервируется лицевым нервом (п.facialis). Паралич вековой части круговой мышцы глаза при повреждении лицевого нерва приводит к лагофтальму (невозможности закрыть глаз) и повреждению роговицы вследствие её высыхания. • Мышца, поднимающая верхнее веко (т. levator palpebrae superioris), начинаясь от сухожильного кольца, прикрепляется к верхнему хрящу века. Мышца иннервируется глазодвигательным нервом (п. oculomotorius). Паралич мышцы, поднимающей верхнее веко, при повреждении глазодвигательного нерва вызывает опущение верхнего века (pseudoptosis).

Передние края век (limbipalpebrales anteriores) имеют два-три ряда ресниц (ciliae) и выводные протоки желёз хряща век (gll. tarsales).

Внутренняя поверхность век покрыта конъюнктивой, переходящей на глазное яблоко с образованием верхнего и нижнего сводов конъюнктивы (fornix conjunctivae superior et inferior). Конъюнктиву иннервируют ветви глазного и верхнечелюстного нервов (п. ophthalmicus et n.maxillaris), отходящих от тройничного нерва (п. trigeminus). При прикосновении к конъюнктиве возникает мигательный рефлекс — непроизвольно закрываются оба глаза.

Верхнее веко больше по размерам и более подвижно, чем нижнее веко. Кожа век тонкая и эластичная, подкожный слой представлен рыхлой соединительной тканью, позволяющей коже легко собираться в складку. При травмах и воспалениях в подкожном слое может накапливаться отёчная жидкость или кровь, что затрудняет открывание глаза.

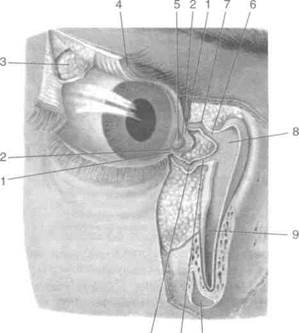

Слёзная железа (gl. lacrimalis) (рис. 5-49)располагается в наружноверхнем отделе глазницы. Сухожилием мышцы, поднимающей верхнее веко, железа разделяется на глазничную {pars orbitalis) и вековую (pars palpebralis) части. Выводные канальцы слёзной железы (ductuli

Топографическая анатомия головы <г 451

12 11 10

Рис. 5-49. Слёзные органы.1 — слёзная точка, 2 — слёзный сосочек, 3 — слёзная железа, 4 — верхнее веко, 5 — слёзное мясцо, 6 — ампула верхнего слёзного канальца, 7 — верхний слёзный каналец, 8 — слёзный мешок, 9 — носо-слёзный проток, 10 — верхнечелюстная пазуха, 11 — ампула нижнего слёзного канальца, 12 — нижний слёзный каналец. (Из: Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1972.— Т. III.)

excretorii gl. lacrimalis) открываются на верхнем своде конъюнктивы (fornix conjunctivae superior). В медиальном углу глаза расположено слёзное озеро(lacus lacrimalis), куда погружены слёзные сосочки верхнего и нижнего век (papillae lacrimales), на которых расположены слёзные точки (punctum lacrimale) — начало слёзных канальцев (canaliculi lacrimales). Слёзные канальцы впадают в расположенный у медиальной стенки глазницы слёзный мешок (saccus lacrimalis), соединяющийся носослёзным протоком (ductus nasolacrimal) с нижним носовым ходом (meatus nasi inferior).

Глазница

1. Глазница имеет форму пирамиды с четырьмя костными стенками: верхней, нижней, латеральной и медиальной (рис. 5-50).• Верхняя стенка (paries superior) образована глазничной поверхностью лобной кости и малым крылом клиновидной кости. В перед-нелатеральной части верхней стенки глаз-

452 о- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ <■ Глава 5

Рис. 5-50. Стенки глазницы, 1-1

глазничная поверхность верхи челюсти, 2 — нижняя глазничнЯ щель, 3 — верхняя глазничнЯ щель, 4 — зрительный канал, 5-надглазничная вырезка, 6 — щ блоковая вырезка, 7 — глазничи пластинка решётчатой кости, 8-1 слёзная кость, 9 — надглазничщ отверстие, 10 —глазничная поверхность лобной кости, 11 — мал« крыло клиновидной кости, 12-т глазничная поверхность больше крыла клиновидной кости. (Из: Cm нельников Р.Д. Атлас анатомии Л ловека. — М., 1972. — Том I.)

ницы расположена ямка слезной железы (fossa gl. lacrimalis).

• Нижняя стенка {paries inferior) образована

глазничной поверхностью верхней челюсти (facies orbitalis maxillae). На нижней стенке расположены подглазничные борозда и канал (sulcus et сапа lis infraorbitalis), по которым проходит одноимённый сосудисто-нервный пучок.

• Латеральная стенка (paries lateralis) образо-

вана скуловой костью и большим крылом клиновидной кости. На латеральной стенке расположено скулоглазничное отверстие (for. zygomaticoorbital), через которое проходит скуловой нерв (п. zygomaticus).

• Медиальная стенка (paries medialis) образо-

вана глазничной пластинкой решётчатой кости (lam. orbitalis ossis etmoidalis) и слёзной костью (os lacrimale). На медиальной стенке расположены переднее и заднее решётчатые отверстия (foramen ethmoidale anterius et posterius), через которые проходят одноимённые сосуды и нервы, и глазничное отверстие носослёзного канала (canalis nasolacrimal), в котором проходит одноимённый проток.

2. На границе верхней и латеральной стенок глазницы расположена верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior), через которую из средней черепной ямки проходят следующие сосуды и нервы.

• Глазодвигательный нерв (п. oculomotorius)

вступает в глазницу через верхнюю глазничную щель, проходит через общее сухожильное кольцо, вблизи которого вступает в нижнюю, медиальную и верхнюю прямые мышцы, мышцу, поднимающую верхнее веко. Нерв отдаёт ветвь к нижней косой

мышце и предузловые парасимпатические нервные волокна к ресничному узлу (щ[ ciliqre).

Блоковый нерв (п. trochlearis), войдя в глаз-J ницу, иннервирует верхнюю косую мышцу.

Отводящий нерв (п. abducens) вступает в глазницу через верхнюю глазничную щель, проходит через общее сухожильное кольцо и подходит к латеральной прямой мышце, которую иннервирует.

Ветви глазного нерва (п. ophthalmicus).

♦ Лобный нерв (п. frontalis) направляется кпереди над мышцей, поднимающей верхнее веко, и в свою очередь делится на ветви.

— Надблоковый нерв (п. supratrochlearis) иннервирует кожу верхнего века.

— Надглазничный нерв (п. supraorbitals) выходит через надглазничное отверстие (или вырезку) [foramen (s. incisure supraorbitalis], направляется в лобную область и иннервирует кожу лба.

♦ Слёзный нерв (п. lacrimalis) направляется по верхнему краю наружной прямой мышцы к слёзной железе, осуществляя её болевую, температурную и тактильную чувствительность.

♦ Носоресничный нерв (п. nasociliaris) в глазнице проходит через общее сухожильное кольцо, располагаясь сначала латеральнее от зрительного нерва, затем, обогнув нерв сверху, ложится медиальнее его, далее проходит по медиальной стенке глазницы и отдаёт следующие ветви.

— Передний и задний решётчатые нервы (пп. ethmoidales anterior et posterior) отходят от носоресничного нерва и через переднее и заднее решётчатые отверста проникают в полость носа.

Топографическая анатомия головы -О- 453

- Подблоковый нерв (п. infratrochlearis) иннервирует кожу нижнего века.

- Соединительная ветвь с ресничным узлом (г. communicans cum ganglio ciliari) приносит чувствительные нервные волокна к ресничному узлу (ganglion ciliare).

• Верхняя глазная вена (v. ophthalmica superior) не имеет клапанов, анастомозирует с нижней глазной веной (v. ophthalmica inferior), впадает в пещеристый синус.

3. На границе нижней и латеральной стенок расположена нижняя глазничная щель ifissura orbitalis inferior), которая сообщает глазницу с крылонёбной и подвисочной ямками. Через нижнюю глазничную щель проходят подглазничные артерия и нерв (a. et n. infra-orbitalis), скуловой нерв (п. zygomaticus) и подглазничные вены (vv. infraorbitals). Подглазничная вена впадает в крыловидное венозное сплетение.

4. На вершине глазничной пирамиды располагается зрительный канал (canalis opticus), который сообщает глазницу со средней черепной ямкой. Через канал проходят зрительный нерв (п. opticus) и глазная артерия (a. ophthalmica).

5. Глазное яблоко (bulbus oculi) занимает переднюю часть полости глазницы. К глазному яблоку сзади прилегает влагалище глазного яблока (vag. bulbi). Влагалище глазного яблока начинается от наружного влагалища зрительного нерва (vag. externa n. optici) и прикрепляется к глазничному краю (margo orbitalis).

6. Между влагалищем глазного яблока (vag. ШЫ) и надкостницей глазницы (periorbitae) расположено жировое тело глазницы (corpus odiposum orbitae), окружающее расположенные здесь мышцы, сосуды и нервы.

7. Центральное положение в заднем (ретро-бульбарном) отделе глазницы занимает зрительный нерв (п. opticus), выходящий вблизи заднего полюса из глазного яблока и направляющийся в зрительный канал (canalis opticus). Перед входом в канал зрительный нерв окружен общим сухожильным кольцом (annulus tendineus communis), от которого начинаются следующие мышцы глаза (рис. 5-51).

• Верхняя, нижняя и медиальная прямые мышцы глаза (тт. recti superior, inferior, medialis) далее направляются вперёд, прободают влагалище глазного яблока и прикрепляются каждая с соответствующей стороны к склере.

К

Рис. 5-51. Мышцы глаза.1 — жировое тело глазницы, 2 — латеральная прямая мышца, 3 — слёзная железа, 4 — мышца, поднимающая верхнее веко, 5— верхняя прямая мышца, 6 — верхняя косая мышца, 7 — медиальная прямая мышца, 8 — нижняя косая мышца, 9 — нижняя прямая мышца. (Из: Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1972.— Т. III.)

Мышцы иннервируются глазодвигательным нервом (п. oculomotorius).

• Мышца, поднимающая верхнее веко (т. le-

vator palpebrae superioris), от общего сухожильного кольца проходит под верхней стенкой глазницы к верхнему вековому хрящу (tarsus superior) и глазничной перегородке (septum orbitae). Мышца иннервируется глазодвигательным нервом (п. oculomotorius).

• Латеральная прямая мышца глаза (т. rectus

lateralis) также направляется вперёд, прободает влагалище глазного яблока и прикрепляется с латеральной стороны к склере. Мышца иннервируется отводящим нервом (п. abducens).

• Верхняя косая мышца (т. obliquus superior) от

общего сухожильного кольца тянется вперёд по верхнемедиальной грани глазницы, далее в виде сухожилия проходит через блок (trochlea), изгибаясь под острым углом, и прикрепляется к склере под верхней прямой мышцей. Мышца иннервируется блоковым нервом (п. trochlearis).

• Нижняя косая мышца (т. obliquus inferior) на-

чинается от нижней стенки глазницы вблизи отверстия носослёзного канала (canalis nasolacrimal) и прикрепляется к нижнела-

454 о- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 5

теральной поверхности склеры. Нижняя косая мышца — это единственная мышца глазного яблока, которая начинается не от сухожильного кольца. Мышца иннервируется глазодвигательным нервом (п. oculomotorius). Через общее сухожильное кольцо, кроме зрительного нерва, проходят глазная артерия, глазодвигательный, отводящий и носореснич-ный нервы.

8. Глазная артерия(a. ophthalmica), войдя в глазницу латеральнее зрительного нерва и огибая его сверху, проходит через общее сухожильное кольцо и под верхней прямой мышцей глаза направляется к медиальной стенке глазницы и далее к медиальному углу глаза. От глазной артерии отходят передняя и задняя решётчатые артерии (аа. ethmoidales anterior et posterior), многочисленные ветви к глазному яблоку, слёзной железе, мышцам, векам, а также надглазничная (a. supraorbitalis) и надблоковая (a. supratrochlearis) артерии, кровоснабжающие мягкие ткани лобной области, и дорсальная артерия носа (a. dorsalis nasi).

9. Ресничныйузел (ganglion ciliare) расположен в глазнице вблизи зрительного канала (canalis opticus) и прилегает к наружной поверхности зрительного нерва (п. opticus). Ресничный узел получает предузловые парасимпатические нервные волокна от глазодвигательного корешка {radix oculomotoria), послеузловые нервные волокна внутреннего сонного сплетения от симпатического корешка (radix sympaticus), чувствительные волокна от носоресничного корешка (radix nasociliaris). От ресничного узла отходят короткие ресничные нервы (пп. ciliares breves), имеющие в своём составе послеузловые парасимпатические нервные волокна для иннервации ресничной мышцы (т. ciliaris), сфинктера зрачка (т. sphincter pupillae) и послеузловые симпатические нервные волокна для иннервации дилататора зрачка (т. dilatator pupillae).

Глазное яблоко

Глазное яблоко (bulbus oculi) (рис. 5-52) располагается в переднем отделе глазницы и отделено от жирового тела глазницы влагалищем глазного яблока (vag. bulbi), которое прободают сухожилия прямых и косых мышц глаза, сосуды и нервы.

Глазное яблоко состоит из трёх оболочек: наружной, средней и внутренней.

9 10

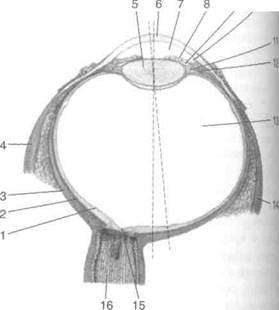

Рис. 5-52. Схема глазного яблока.1 — сетчатка, 2 —собственно сосудистая оболочка, 3 — склера, 4 — медиальная прямая мышца глаза, 5 — хрусталик, 6 — роговица, 7 —передняя камера глаза, 8 — радужка, 9 — задняя камера глаза, 10 — радужно-роговичный угол, 11 — ресничный поясок, 12 — ресничное тело, 13 — стекловидное тело, 14 —латеральная прямая мышца глаза, 15 —диск зрительного нерва, 16 — зрительный нерв. (Из: Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1972. — Т. III.)

Наружная фиброзная оболочка глазного яблока (tunica fibrosa bulbi) разделена на две части: большую заднюю непрозрачную часть — склеру (sclera) и меньшую переднюю прозрачную часть — роговицу (cornea). Средняя сосудистая оболочка глазного яблока (tunica vasculosa bulbi) делится на радужку, ресничное тело и собственно сосудистую оболочку.

• Радужка (iris) имеет в центре отверстие -

зрачок (pupilla). Радужка содержит пигментные клетки, обусловливающие цвет глаз. В радужке заключены две мышцы.

♦ В радиальном направлении проходит ди-лататор зрачка (т. dilatator pupillae), иннервируемый парасимпатическими волокнами ресничного узла (ganglion ciliare).

♦ В циркулярном направлении проходит сфинктер зрачка (т. sphincter pupillae), иннервируемый симпатическими волокнами от внутреннего сонного сплетения (plexus caroticus intemus).

• Ресничное тело (corpus ciliare) располага-

ется позади от радужки вокруг хрустали-

ка (lens); хрусталик — двояковыпуклое прозрачное эластическое тело. Ресничное тело прикрепляется с помощью ресничного пояска (zonula ciliaris) к хрусталику. Ресничное тело имеет ресничную мышцу (т. ciliaris), иннервируемую парасимпатическими волокнами ресничного узла. Ресничное тело обеспечивает аккомодацию. Сокращение циркулярных волокон ресничной мышцы придаёт хрусталику более сферическую форму, увеличивает рефракцию, что позволяет рассматривать расположенные близко предметы. • Собственно сосудистая оболочка (choroidea) выстилает изнутри большую часть фиброзной оболочки глазного яблока, содержит большое количество сосудов, обусловливающих розовую окраску, наблюдаемую при офтальмоскопии. 3. Внутренняя оболочка глазного яблока именуется сетчаткой (retina). На ней у заднего конца оптической оси глаза располагается пятно сетчатки (macula), находящееся в углублении — центральной ямке (fovea centralis). Пятно в области центральной ямки — место наилучшего восприятия зрительных раздражений. На 4 мм кнутри от пятна сетчатки располагается диск зрительного нерва (discus n. optici), где отсутствует зрительное восприятие.

Впереди от хрусталика располагаются передняя и задняя камеры глазного яблока. Передняя камера (camera anterior bulbi) расположена между задней поверхностью роговицы и радужкой со зрачком. Задняя камера (camera posterior bulbi) заключена между радужкой и хрусталиком. В обеих камерах глаза находится жидкость — водянистая влага (humor aquosus). Водянистая влага выделяется ресничным телом (corpus ciliare) в заднюю камеру глаза, через зрачок попадает в переднюю камеру глаза, направляется в пространства радужно-роговичного угла (spatia anguli iridocornealis) и оттекает в венозный синус склеры (sinus venosus sclerae). При нарушении оттока водянистой влаги происходит повышение внутриглазного давления, что вызывает ишемию сетчатки и может привести к слепоте.

Позади хрусталика вся основная масса глазного яблока выполнена стекловидным телом (corpus vitreum), имеющим студенистую консистенцию.

Топографическая анатомия головы ♦ 455

ОБЛАСТЬ НОСА

Область носа (regio nasalis) ограничена:

• сверху глабеллой (glabella) — площадкой, рас-

положенной между медиальными частями надбровных дуг (arcus superciliaris);

• снизу горизонтальной линией, проведённой

через основание носовой перегородки;

• с боков носощёчными и носогубными склад-

ками.

К области носа относят наружный нос (nasus externus), полость носа (cavitas nasi) и околоносовые пазухи (sinus paranasales).

Наружный нос

Наружный нос (nasus externus) является передней стенкой полости носа. Наружный нос имеет вид трёхсторонней полой пирамиды, прикреплён к черепу по краю грушевидного отверстия (apertura piriformis). Наружный нос носовой перегородкой подразделён в переднем подвижном его отделе на две полости, сообщающиеся с наружной средой посредством ноздрей (nares). Костную основу наружного носа составляет парная носовая кость (os nasale) и лобные отростки верхних челюстей (processus frontalis maxillae), расположенные кнаружи от носовых костей (рис. 5-53).В нижнем отделе в формировании наружного носа участвуют боковые хрящи (cartilagines nasi laterales), а также большие и малые хрящи крыла (cartilagines alares majoris et minores).

Кожа спинки носа (dorsum nasi) подвижна и без труда собирается в складки. В ней заключено большое количество сальных желёз. Под кожей залегают соединительная ткань, а также слабо выраженная носовая мышца (т. nasalis).

Кровоснабжениенаружного носа осуществляется из угловой артерии (a. angularis), отходящей от лицевой артерии (a. facialis) и дорсальной артерии носа (a. dorsalis nasi), которая является конечной ветвью глазной артерии (a. ophthalmica).

Венозный оттокосуществляется в лицевую вену (v. facialis) и по носолобной вене (v. nasofrontal) в верхнюю глазную вену (v. ophthalmica superior).

Лимфооттокосуществляется в поднижнече-люстные лимфатические узлы (nodi lymphatici submandibulares), а также в околоушные лимфатические узлы (nodi lymphatici parotidei).

456«• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 5

4*

#Ь

\

а

M4i

^j-^fW

Рис. 5-53. Кости и хрящи носа спереди (а) и сбоку (б).1 — хрящ перегородки носа, 2 — большой хрящ крыла, 3 —латеральный хрящ носа, 4 — носовая кость, 5 — лобный отросток верхней челюсти, 6 — слёзная кость, 7 — лобная пазуха, 8-петушиный гребень, 9 — перпендикулярная пластинка решётчатой кости, 10 — клиновидная пазуха, 11 — сошник. (Из: Си нельников Р.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1972. — Т. I.)

Иннервациякрыльев и кончика носа происходит за счёт переднего решётчатого нерва (п. ethmoidalis anterior), а спинку носа иннер-вируют ветви подглазничного нерва (п. infra-orbitalis).

Полость носа

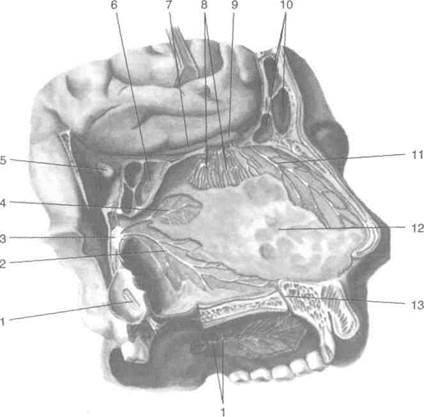

1. Полость носа (cavitas nasi) (рис. 5-54)имеет следующие шесть стенок: переднюю, заднюю, верхнюю, нижнюю, наружную и внутреннюю.

• Передняя стенка полости носа образована на-

ружным носом (nasus externus), а также ноздрями (nares); ноздри сообщают полость носа с внешней средой.

• Задняя стенка полости носа свободно сооб-

щается с носоглоткой двумя отверстиями — хоанами (choanae).

• Верхняя стенка представлена решётчатой пла-

стинкой (lamina cribrosa ossis ethmoidalis) и телом клиновидной кости (corpus ossis sphenoidalis). Решётчатая пластинка отделя-

ет полость носа от передней черепной ямки и содержит отверстия, пропускающие обонятельные нити (/На olfactor id). На верхней стенке расположена апертура клиновидной пазухи (apertura sinus sphenoidalis).

Нижняя стенка полости носа представлена твёрдым и мягким нёбом (palatum durum et palatum mode). Спереди по средней линии на твёрдом нёбе расположен резцовый канал (canalis incisivus), через который в полость рта позади резцов проходит носоне'б-ный нерв (п. nasopalatine). В задней части твёрдого нёба расположены большое и малые нёбные отверстия (for. palatinum majus et forr. palatina minora), через которые проходят одноимённые сосуды и нервы.

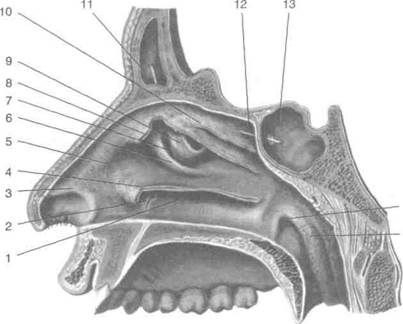

Наружная стенка полости носа (рис. 5-55) представлена тремя носовыми раковинами и тремя расположенными между ними носовыми ходами. При этом верхняя и средняя раковины (conchae nasales superior et media) являются частями решётчатой кости,

Топографическая анатомия головы -О- 457

Рис.5-54. Фронтальный разрез

полости носа. 1 — пазухи решётчатой кости, 2 — верхняя носовая раковина, 3 — верхний носовой код, 4 — перегородка носа, 5— средняя носовая раковина, 6— средний носовой ход, 7— нижняя носовая раковина, 8 — нижнийносовой ход, 9— верхнечелюстнаяпазуха. (Из: Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека.— М.,1972. - Т. I.)

2 3

5 6

а нижняя носовая раковина (conha nasalis inferior) — отдельная самостоятельная кость. На наружной стенке расположены отверстия: клиновидно-нёбное отверстие {foramen sphe-mpalatinum), через которое в полость носа заходят клиновидно-нёбная артерия (a. sphe-nopalatina), носонёбный нерв (п. nasopalatine), задние носовые ветви (rr. nasales posteriores) и переднее и заднее решётчатые отверстия {forr. ethmoidalia anteriorus et posteriorus), пропускающие в полость носа одноимённые сосуды и нервы.

♦ Верхний носовой ход (meatus nasi superior) заключён между верхней и средней носовыми раковинами; здесь открываются задние решётчатые ячейки (cellulae ethmoidales posteriores).

♦ Средний носовой ход (meatus nasi medius) расположен между средней и нижней носовыми раковинами; сюда открывается апертура лобной пазухи (apertura sinus frontalis), верхнечелюстная расщелина (hiatus maxillaris), а также передние и средние решётчатые ячейки (cellulae ethmoidales anteriores et mediae).

♦ Нижний носовой ход (meatus nasi inferior) заключён между нижней носовой раковиной и твёрдым нёбом; сюда открывается носослёзный канал (canalis nasolacrimal), по которому оттекает из слёзного озера (lacus lacrimalis) избыток слезы.

Внутренняя стенка носовой полости представлена носовой перегородкой (septum nasi). Носовая перегородка состоит из костной и

хрящевой частей и представлена сошником (vomer), перпендикулярной пластинкой решётчатой кости (lamina perpendicularis ossis ethmoidalis), четырёхугольным хрящом (cartilage quagrangularis). В большинстве случаев носовая перегородка в той или иной степени бывает искривлена (deviatio septi nasi). При резких её искривлениях наблюдают значительное затруднение дыхания через одну из полостей носа. При необходимости заведения тонких зондов через нос следует помнить о возможности искривлений носовой перегородки, заводить зонд нужно только через более широкую полость во избежание пролежней носовой перегородки. 2. Кровоснабжениестенок полости носа осуществляется (см. рис. 5-55)ветвями наружной сонной (a. carotis externa) и глазной (a. ophthal-mica) артерий.

• Передняя и задняя решётчатые артерии

(аа. ethmoidales anterior et posterior) отходят в глазнице от глазной артерии (a. ophthalmica) и проникают из полости глазницы в носовую полость через одноимённые отверстия (foramen ethmoidale posterius et foramen ethmo-idale anterius); кровоснабжают передний отдел латеральной стенки полости носа.

• Дорсальная артерия носа (a. dorsalis nasi) —

ветвь глазной артерии (a. ophthalmica); кровоснабжает наружный нос.

• Лицевая артерия (a. facialis) отходит от на-

ружной сонной артерии (a. carotis externa). От лицевой артерии отходят веточки, кро-воснабжающие наружный нос.

458 <■ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ о- Глава 5

- 14

- 15

..

19 14 15

Рис. 5-55. Наружная стенка полости носа (а) и её кровоснабжение (б).1 — нижний носовой ход, 2 — устье носослёзного

канала, 3 — порог полости носа, 4 — нижняя носовая раковина, 5 — валик носа, 6 — крючковидный отросток, 7 — решётчатая воронка, 8— средняя носовая раковина, 9— большой решётчатый пузырёк, 10— верхняя носовая раковина, 11-лобная пазуха, 12— клиновидно-решётчатое углубление, 13— клиновидная пазуха, 14— глоточное отверстие слуховой трубы, 15 — трубный валик, 16 — передняя решётчатая артерия, 17 — задняя решётчатая артерия, 18 — задние латеральные носовые артерии, 19 — нисходящая нёбная артерия, 20 — малая нёбная артерия, 21 — большая нёбная артерия, 22-задняя носовая перегородочная артерия. (Из: Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1972. — Т. II, III.)

Топографическая анатомия головы ♦ 459

• Клиновидно-нёбная артерия (a. sphenopalatine!) отходит от третьего отрезка верхнечелюстной артерии (a. maxillaris), проникает из крылонёбной ямки (fossa pterygopalatina) через клиновидно-нёбное отверстие (foramen sphenopalatinum) в полость носа, где и разветвляется в заднем её отделе.

• Нисходящая нёбная артерия (a. palatina descendens) отходит также от третьего отрезка верхнечелюстной артерии, кровоснабжа-ет мягкое и твёрдое нёбо.

3. Венозный оттокот стенок полости носа (рис. 5-56) осуществляется по сопровождающим артерии одноимённым венам по трём основным направлениям: 1) в крыловидное венозное сплетение (plexux venosus pterygoideus); 2) в верхнюю глазную вену (v. ophthalmica superior) и далее в пещеристый синус (sinus cavernosus); 3) в лицевую вену (v. facialis). В подслизистой оболочке полости носа расположено сплетение вен, способствующее согреванию вдыхаемого воздуха. В переднем отделе перегородки носа сплетение хорошо выражено и часто бывает источником кровотечения, поэтому этот участок нередко называют кровоточивой зоной. Венозный застой и отёк слизистой оболочки полости носа могут приводить к закрытию носовых ходов. Применение в этих случаях сосудосуживающих средств способствует восстановлению носового дыхания.

4. Лимфооттокот передних отделов носовой полости осуществляется в подчелюстные лимфатические узлы (nodi lymphatici submandibulars), от задних отделов полости носа — в глубокие шейные лимфатические узлы (nodi lymphatici cervicalesprofundi), залегающие по ходу внутренней яремной вены, и частично в заглоточные лимфатические узлы (nodi lymphatici retropharyngei) через систему миндалин лимфо-эпителиального кольца.

5. Иннервацияполости носа осуществляется следующими нервами (рис. 5-57).

• Обонятельные нервы (пп. olfactorii) — нервы

специфической чувствительности. Нервы начинаются в слизистой оболочке обонятельного поля (area olfactoria), расположенного в пределах задней трети верхней носовой раковины, и проходят через решётчатую пластинку в переднюю черепную ямку.

• Передний и задний решётчатые нервы

(пп. ethmoidales, anterior et posterior) отходят от глазного нерва (п. ophthalmicus), проникают через переднее и заднее решётчатые отверстия в носовую полость и разветвляются в переднем отделе носовой полости, где находится дыхательная область (reg. respiratoria).

• Задние носовые ветви (rr. nasales posteriores)

отходят от крылонёбного узла (ganglion pte-rigopalatinum), проходят через клиновидно-

Л

Рис. 5-56. Вены наружной стенкиполости носа.1 — нижняя носовая раковина, 2 — средняя носовая раковина, 3 — верхняя носовая раковина, 4— решётчатые вены, 5— глоточное отверстие слуховой трубы, 6 —трубный валик, 7 — пещеристые венозные сплетения раковин. (Из: Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. — М., 1976.)

'*'«-•"*««,,,,,

г

460о- ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ <■ Глава 5

Рис. 5-57. Иннервацияносовой i» регородки.1 — большой и малш. нёбные нервы, 2 — носонёбнм нерв, 3 — крылонёбный узел, 4-J задние верхние носовые ветви, 5-зрительный нерв, 6 — клиновидная пазуха, 7 — обонятельный тракт, 8-обонятельные нервы, 9 — обонятельная луковица, 10 — лобная пазуха, 11 — носовые ветви переднего решётчатого нерва, 12 — носовая; перегородка, 13— резцовый канал, (Из: Синельников Р.Д. Атлас анат< мии человека. — М., 1972. —Т.

нёбное отверстие (foramen sphenopalatinum) и разветвляются в заднем отделе полости носа.

• Носонёбный нерв (п. nasopalatine) —- ветвь

крылонёбного узла (ganglion pterygopalatinum). Носонёбный нерв проникает в носовую полость через клиновидно-нёбное отверстие, ложится на носовую перегородку и, дойдя до переднего отдела полости, проникает через резцовый канал (canalis incisivus) в ротовую полость. Носонёбный нерв иннервиру-ет носовую перегородку и слизистую оболочку рта в области резцов.

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 6430;