Техника как средство деятельности. 3 страница

Благодаря автоматизации и роботизации человек уходит из сферы материального производства в область информационного обслуживания. Объем информации, ее сложность непрерывно возрастают как возрастает и необходимость ее быстрой обработки и выдачи. Человек сам уже не может справиться с теми информационными задачами, которые возникают не только в ходе его производственной деятельности,но и в процессе его жизнедеятельности вообще. На помощь человеку приходит вычислительная техника.

Люди уже давно использовали различные технические средства. Более 1500 лет назад были изобретены счеты, которые вплоть до 17 века оставались практически вне конкуренции. Затем началась эпоха популярности создания счетных устройств. Теолог и математик Д.Непер разработал логарифмы, которые позднее были встроены в логарифмическую линейку. На основе логарифмов Б.Паскаль создал вычислительную машину механического типа. В 1673 году Лейбниц изготовил механический калькулятор. В 1804 году Ж.Жаккард изобрел перфокарты. После разработок Ч.Бэббиджем принципов работы вычислительных машин и используя перфокарты американец Г.Холлерит в 1870 году создал статический табулятор для обработки переписи населения США. Он организовал фирму по производству табуляционных машин, которая после нескольких перенаименований и слияний в 1924 году получила называние IBM (Internacionai Business Machines Corporation). К началу 20 века были созданы все предпосылки для научного подхода к проблеме создания вычислительных систем, всю историю которых можно разбить на ряд этапов и соответствующих поколений ЭВМ.

Идеи создания ЭВМ возникают одновременно и независимо друг от друга в конце 30-х - начале 40-х годов в четырех странах: США, Великобритании, Германии, СССР.

В 1937 г. Дж.Атанасов (США), работая над докторской диссертацией по физике столкнулся с большим объемом вычислений и у него возникает идея эти вычисления автоматизировать. Вместе со своим аспирантом КЛ.Берри он создает настольную работающую модель ЭВМ п продолжает над ней трудиться до 1942 г., когда его работы были прерваны войной. В 1942 г. инженер фирмы ИБМ (США) А. Фелирс создал модель эдектронного множительного устройства. В конце 30-х годов С.А.Лебедев приступил к конструированию ЭВМ. работы над которой были прерваны войной. Весной 1945 г. в США была построена ЭНИАК,содержащая 18000 электронных ламп. В 1943 г. в Лондоне была построена машина "Колос" на 1500 электронных лампах. В 1946 г. Дж. фон Нейман предложил ряд новых идей организации ЭВМ на основе которых была создана архитектура ЭВМ. Первая ЭВМ с хранимой программой была создана в Великобритании в 1949 г. (машина ЭДСАК, конструктор М. Уилкс). Первое поколение ЭВМ создавалось на основе электромеханического реле, а впоследствии на электронных лампах в 40-50 годах. Впервые была осуществлена автоматизация процесса долгих и сложных вычислений. В 1941 году немецкий инженер Конрад Цузе разработал "программно-управляемое устройство Z3", основанное на двоичной системе счисления. В США чуть позже - в начале 1943 года Говард Эйкен создал вычислительную машину Марк-1, которая как и Z3 была создана на ограниченной базе механических реле,возможности которых к этому времени были практически исчерпаны. В конце 1943 года в Англии под руководством Алана Тьюринга на основе 2000 электронных вакуумных ламп была построена более мощная ЭВМ "Колосс", а в 1949 году был создан под руководством Мориса Уилка первый в мире универсальный компьютер "EDSAC" - электронный автоматический калькулятор с памятью на линиях задержки. Наконец в СССР в 1949-1951 годах в Киеве под руководством С.А.Лебедева была создана первая в нашей стране ЭВМ - Малая Электронная Счетная Машина (МЭСМ), а через год в Москве начала работать Большая Электронная Счетная Машина (БЭСМ), на которой впервые в мире были установлены более надежные и быстродействующие оперативные запоминающиеся устройства на ферритовых кольцах.

Второе поколение ЭВМ появилось в конце 50-х годов. Ненадежные и употреблявшие много энергии вакуумные электронные лампы были заменены транзисторами, что, с одной стороны, уменьшило габаритные размеры ЭВМ, а, с другой, - повысило степень их надежности. Второе поколение ЭВМ позволило существенно расширить сферу использования вычислительной техники, приступить к созданию автоматических систем управления.

1 июля 1948 года в газете "Нью-Йорк таймс" было помещено сообщение об изобретении нового устройства - транзистора, который можно применять вместо электронных ламп. Транзистор представляет собой германиево-кремниевый кристалл величиной с булавочную головку заключенный в металлический цилиндр длинной около сантиметра. Электроника вступила на путь минитюризации. Но полупроводниковая электроника боялась механических повреждений и химических загрязнений неизбежных при сборке и пайке схем вручную. Возникла более перспективная технология изготовления интегральных схем: создание транзисторов на плате а проводящие соединения между ними напылением металла в бороздки. В силу этого появилась тенденция автоматизированного производства интегральных микросхем.

Третье поколение ЭВМ появилось во второй половине 60-х годов, когда фирма IBM разработала первую систему машин IBM-360 на основе интегральных схем.

Инженер фирмы "Intei" Маршиан Эдвард Хофф - младший заменил несколько жестко специализированных микросхем одной универсальной, названной впоследствии микропроцессором. 7 апреля 1964 года корпорация IBM объявила о создании семейства вычислительных машин - "Система- 360". Каждая машина этой системы была универсальной со стандартизированными принципами программирования и интерфейса ввода-вывода. Появилась возможность заменят и добавлять различные элементы ЭВМ. Был предложен широкий набор периферии и программного обеспечения. Появился монипулятор типа "мышь" и диалоговый интерфейс человека с компьютером что дало возможность работать с компьютерам людям различных не связанных с электроникой специальностей.

Четвертое поколение ЭВМ своей конструктивной основой имеют интегральные микросхемы с большой (БИС) и сверхбольшой (СБИС) степенями интеграции, содержащие тысячи и сотни тысяч транзисторов на одном кристалле. Достигается дальнейшее упрочение контактов человека с ЭВМ путем повышения уровня программирования, значительного развития периферийных устройств. Появляются разработки, реализующие голосовую связь с ЭВМ.

В 1979 году фирма IBM выпустила свой первый персональный компьютер IBM-PC, чем положила начало новой индустрии. Созданы многопроцессорные ЭВМ реализующие параллельную обработку данных на основе которых ведутся работы по созданию искусственного интеллекта. Начал выпускаться процессор "Pentium" который позволяет создавать многопроцессорные персональные системы.

С конца 80-х годов наступает период пятого поколения в развитии ЭВМ. Машины этого поколения коренным образом отличаются от машин предшествующих поколений как тем, что они строятся на основе сверхбольших ИС, так и по своей структуре. Структура фон Неймана сохраняется в виде ядра, вокруг которого вырастают новые блоки. Блок общения обеспечивает интерфейс между пользователем и ЭВМ на языке, близком к естественному. Важное место в структуре занимает база знаний определенной предметной области. Блок- решатель организует подготовку программы решения задачи. Широко используются модели и средства, разработанные в искусственном интеллекте. К 1990 г. было изготовлено 150 млн.ЭВМ пятого поколения. Это поколение компьютеровнаходятся на стадии разработки и должно обладать возможностью взаимодействия с человеком при помощи человеческой речи и графических изображений, способностью обучаться, производить ассоциативную обработку информации, делать логические суждения, вести "разумную" беседу с человеком в виде вопросов и ответов.

Более того, рождается новое направление - интегральная логика, основанная не на потоке электронов, а на потоках света. В ЭВМ каждое переключение реализует передачу единицы информации. В оптических ЭВМ (ОВМ) такое переключение будет нести огромный объем информации, а быстродействие в принципе может достичь порядка миллиарда операций в секунду и идти со скоростью света. В ОВМ вместо машинных могут быть использованы естественные языки и средства речевого диалога что значительно повысит интенсивность и эффективность общения человека и машины. Новый качественный скачек возможен и в микроминитюризации машин путем превращения единичных молекул в элементы электронных схем а в перспективе может привести к созданию биокомпьютера. Уже сейчас есть определенные практические подвижки в этом направлении. Так, в Японии создан новый материал путем охлаждения молекул до почти абсолютного нуля с последующим облучением лазерным лучом. Этот материал позволяет записывать до 10 млрд. бит на одном квадратном сантиметре.

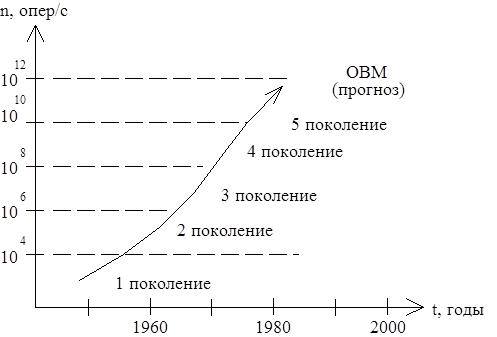

Таким образом, электронно-вычислительная техника за короткий период времени своей эволюции проделала такой стремительный путь, с каким не сравнится ни одно изобретение. Рост средней производительности ЭВМ в процессе этого развития можно изобразить следующим образом (рис. 1).

!Неожиданный конец выражения !Неожиданный конец выражения

|

Рис.1. Рост средней производительности ЭВМ (25,72).

Автоматизация, роботизация и комьютеризация производства стимулировали появление и развитие других отраслей техники. Возникает атомная энергетика, дальнейшее развитие получает химизация производства и металлургия, гигантскими шагами развиваются средства транспорта, телевидение, человек создал космическую индустрию и вышел в безграничные просторы Космоса.

2. Структура техники как системы

средств деятельности.

В результате возникновения и дальнейшего развития техники человек по своему отношению к природе стал особым, качественно новым существом. Если животные продолжали относиться к природе непосредственно, при помощи своих естественных органов, то человек относится к ней опосредовано, при помощи орудий труда. Формируется отношение "человек-орудие труда- предмет труда", которое в масштабах всего человеческого коллектива выступает как отношение "общество-техника-природа". При помощи техники люди начинают подчинять себе природу для удовлетворения своих потребностей. Люди стремятся подчинить себе природу при помощи веществ и сил самой природы. "Применяя силу природы против сил природы,- писал К. Ясперс,- техника господствует над природой посредством самой природы" (3,117). Человек усиливает свои естественные органы искусственными, реагирует на природные последствия. "Итак,- заключает испанский философ Х. Ортега-и -Гассет, -техника - это реакция человека на природу или обстоятельства, в результате которой между природой, окружением, с одной стороны, и человеком - с другой, возникает некий посредник - сверхприрода или новая природа, надстроенная над первичной" (3,171).

Система "человек-орудие труда" получила название "совокупного рабочего механизма". Элементами этой системы являются человек с его физическими и духовными потенциями участвующий в трудовом процессе, или личный элемент совокупного рабочего механизма и орудия труда, или вещный элемент этой системы. Функция совокупного рабочего механизма состоит в преобразовании сил и веществ природы для определенных нужд человека и общества при помощи физической и духовной деятельности человека и преобразованных для этих целей сил и веществ природы - орудий труда.

Философский анализ возникновения и дальнейшего развития техники как средства деятельности позволяет выделить существенные черты этого аспекта техники. К ним можно отнести следующие:

- техника не дар природы. Она возникает в процессе активной и специфической преобразующей человеческой деятельности, в процессе труда. Именно труд является исходным моментом в понимании техники.

- техника - промежуточное звено в процессе целенаправленной деятельности человека по преобразованию сил и веществ природы. Благодаря технике отношение человека к природе становится опосредованным.

- поскольку труд всегда имеет общественный характер, техника создается и развивается в обществе, влияя в свою очередь не развитие и функционирование последнего.

- деятельность человека весьма разнообразна. Соответственно этому техника существует как система разнообразных средств деятельности.

- техника создается людьми на основе определенных знаний свойств веществ и сил природы, она является овеществленной силой человеческих знаний, реализацией этих знаний.

- техника является материальной основой формирования самого человека, его физических и духовных способностей.

В литературе существуют различные определения техники как средства человеческой деятельности . С.В.Шухардин в своей книге "Основы истории техники" привел их в определенную систему, которая включает более 30 таких определений: как средства труда, орудия труда, производительная сила, все что человек ставит между собой и природой и др. (см. 5,72-74). Каждое из приведенных определений отражает какой-то один аспект техники, а не в необходимой степени все существенные признаки техники. Если же попытаться отразить все вышеприведенные существенные черты техники в рассматриваемом здесь аспекте, то определение техники можно сформулировать так: техника - это совокупностьь искусстчвенно созданных средств деятельности людей.

Техника как совокупность средств человеческой деятельности представляет собой определенную систему со сложной структурой. В силу этой сложности правомочен различный "срез" этой системы - горизонтальный, вертикальный, по характеру используемых законов и , наконец, по характеру использования законов.

При горизонтальном "срезе" техника предстает как система, состоящая из подсистем, расположенных одна рядом с другой и выполняющих различные функции. В этом случае возможно выделение производственной техники как главнейшего элемента системы, техники транспорта и связи, культуры, образования, науки, строительной, информационной, космической, военной, техникой быта. Между этими видами техники существуют сложные структурные связи и нет четко очерченных границ. Так, одно и то же техническое устройство может быть элементом различных видов техники. Телевизор, к примеру, может быть элементом техники науки, образования , быта и т.д. При таком структурном "срезе" вся совокупная техника предстает перед нами разделенная на отдельные, лежащие друг возле друга функциональные виды.

При вертикальном "срезе" техники одна подсистема включается в другую. отношения между различными элементами этой системы есть отношение единичного, особенного и общего. В этом случае выделяются различные уровни техники:

Отдельные технические средства.

|

Технические системы.

|

Отрасли техники.

|

Виды техники.

|

Совокупная техника.

Совокупная техника предстает перед нами как система, состоящая из различных ее видов (производственная, строительная, техника связи и транспорта и др.). Виды в свою очередь включают отдельные отрасли техники. Например, производственная техника подразделяется на машиностроительную, химическую, металлургическую, энергетическую, сельскохозяйственную, транспортную, технику связи, горного дела и электротехнику.

Каждая отрасль техники существует или в форме отдельных технических средств ( инструменты, станки и т.д.) или, что становится все более характерным для современной техники, в виде технических систем ( различные виды автоматических линий, информационные системы и т.д.), состоящих из отдельных технических средств.

Уровни техники выявляются как подсистемы, состоящие из определенных элементов каждая из которых выполняет определенные специфические функции. Такой системой являются не только виды и отрасли техники, но и каждое отдельное техническое средство. Так, машина - это система сложных взаимосвязей множества технических элементов деталей, узлов). Она функционирует в связи с комплексом других машин и выступает в этой технической системы как подсистема.

Орудия труда в самом процессе труда занимают промежуточное положение между человеком и предметом труда.Поэтому среди элементов, составляющих орудия труда, можно выделить два, условно назвав их "человеческой стороной" и "предметной стороной".

Каждый уровень техники от отдельного технического средства до совокупной техники является результатом использования, практической реализацией знаний людей о законах природы, которые определяют технические принципы вновь создаваемых артефактов и даже структуру совокупной техники, существующей в обществе. Рассматривая технику как овеществленное или материализованное знание о законах природы,ее можно представить в виде системы, отдельные элементы которой различаются между собой по характеру используемых законов и по характеру использования законов.

Законы внешнего мира, используемые в технике, это законы механические (физические), химические и биологические. В соответствии с этим по характеру используемых законов техника может быть представлена как система, элементами которой являются механическая (физическая). химическая и биологическая техника. При этом, в настоящее время основную массу совокупной техники составляет техника, основанная на применении механических и вообще физических законов. "Если присмотреться к современной технике, - писал С.И.Вавилов, - то окажется, что большая ее часть обязана своим существованием применению физики. Таков весь механизированный транспорт, наземный. морской и воздушный, такова вся электротехника, теплотехника, все технические применения света, вся автоматика и телемеханика, значительная часть строительной техники. Современную технику можно назвать "технической физикой" в несколько более широком смысле слова, чем обычно принято" ( 6 , 6).

В общей массе совокупной техники неуклонно возрастает удельный вес химической техники благодаря химизации народного хозяйства. Этот процесс идет, с одной стороны, по линии химизации производственных процессов, перехода от механической технологии к химической в различных отраслях техники, а с другой - по линии создания так называемой "большой химии" или химической индустрии, обеспечивающей общественное производство массой искусственно создаваемых (синтетических) веществ.

Возраст бионической техники - бионики нельзя сравнить с химической, тем более с механической техникой. Она делает нынче только свои первые шаги. Однако эти шаги настолько эффективны, так резко меняют сложившиеся представления о принципах проектирования и конструирования технических систем, что технику будущего все чаще видят как технику, построенную на принципах бионики.

Что касается структуры техники по характеру использования законов, то ее можно представить состоящей из трех элементов, которые возникали последовательно одна вслед за другой в ходе технического прогресса. Большая часть истории техники - это техника, основанная на производственном опыте и трудовых навыках, так называемая эмпирическая техника. Позже, с появлением машинного производства возникает техника, создаваемая на основе как производственного опыта, так и научного знания. Современная техника конструируется на основе научных знаний, она является инобытием науки.

Структура системы техники как средства человеческой деятельности изменяется в зависимости от взаимоотношений техники с человеком. Это делает необходимым рассматривать технику в системе "человек - техника".

3. Система "человек - техника" и

создание искусственного интеллекта.

Обычно выделяют два класса систем - системы, обладающие саморегуляцией, и системы не обладающие этим свойством. К первым относятся растения, животные,человек, т.е. живые организмы поддерживающие свою жизнедеятельность посредством обмена веществ в соответствии с изменением внешних условий. Техника как все другие общественные явления не обладает саморегуляцией. Конечно, автоматическая техника может функционировать в определенном технологическом процессе без непосредственного вмешательства человека. Но цели этого функционирования, а тем более развития задаются человеком. Это обстоятельство является подтверждением тезиса о том, что техника функционирует и развивается лишь в соединении с человеком и для понимания развития и функционирования техники следует рассматривать систему "человек-техника".

В силу высказанных соображений нельзя согласиться с различными утверждениями о независимости развития техники от человека. Подобные утверждения как это не странно бытуют в литературе. Примером этому может служить суждения В.А.Кутырева о том, что "технические силы...образуют онтологическую самостоятельность и собственную рациональность. Производство способно полностью развивать само себя" (7, 276). Возникает тенденция к саморазвитию целых отраслей производства , утверждает В.А.Кутырев считая это вполне закономерным поскольку по его мнению "при достижении какого-то определенного уровня сложности мира, возникающего в результате человеческой деятельности, происходит его "отпадение" от своего творца" ( 7,278) и он начинает развиваться по своим объективным законам. Надуманность такой трактовки развития техники независимо от человека вполне очевидна и опровергается как практикой технической деятельности, так и наукой.

Система "человек - техника" является объектом внимания многих специалистов и наук. "Проблема "человек - техника" - одна из основных проблем современной науки, - пишет известный российский психолог Б. Ф. Ломов. - Ее решение предполагает совместную работу инженеров, математиков, психологов, физиологов, анатомов и представителей многих других научных дисциплин, ибо по существу своему эта проблема требует комплексного исследоввания" (8 ,19). Эта проблема прежде всего объект внимания не так давно возникшей науки эргономики, которая комплексно изучает трудовую деятельность человека в системах "человек-техника-среда" с целью обеспечения эффективности, безопасности и комфорта. В связи с системным проектированием, т.е. проектированием не технического устройства, а системы "человек-машина" эта система привлекает все большее внимание многих отраслей технического знания. Деятельность человека во взаимосвязи с работой машин, т.е в системе "человек-машина" изучает инженерная психология.Основными проблемами инженерной психологии являются:анализ задачи человека в системах управления и способов его связи с другими компонентами систем, анализ структуры деятельности оператора, исследование факторов эффективности и надежности действий оператора, изучение процесса приема человеком информации о состоянии управляемых объектов, анализ процесса переработки информации человеком,ее хранение и формирование решения. исследование управляющих действий человека. Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что "сейчас почти полностью отсутствует научный анализ многообразных человеко-машинных отношений" ( 1,321), высказанный немецким философом техники Г. Рополем. Дело заключается совершенно в другом.

Перечисление проблем, которые изучает инженерная психология являющаяся частью эргономики, свидетельствует о том, что эргономика и инженерная психология по существу изучают не человека в этой системе, а так называемый человеческий фактор, т.е. те качества и свойства человека, которые "работают" в ходе его непосредственной трудовой деятельности.Они рассматривают человека-оператора (группу операторов) и машину, посредством которой он (они) осуществляют трудовую деятельность. Отсюда - определенная ограниченность и схематизм исследования системы "человек-машина", которые очень удачно выразил А.Е Аствацатуров в своей монографии "Основы инженерной эргономики":"Система "человек - машина - среда", или, проще, "человек - машина", по существу - абстракция, а не физическая конструкция. Система представляет собой концепцию, поскольку связана с преобразованиями (входных сигналов в выходные), которые невозможно наблюдать, а можно увидеть лишь результат преобразований. Концепция СЧМ должна быть основана на определенных допущениях" ( 9,15).

Философия техники также имеет объектом своего внимания систему "человек - машина". Но философское исследование этой проблемы проводится на широком социальном поле с учетом политических, экономических, нравственных и других многочисленных социальных факторов. Кроме того, философию техники интересует логика взаимосвязи человека и машины, социальные следствия этой взаимосвязи и тенденции ее развития. Наконец, философия техники призвана интегрировать знания об отдельных аспектах взаимосвязи человека и машины, которые освещают эргономика, социология труда и другие конкретные в том числе и технические науки, в определенную систему и разработать методологические основы анализа взаимоотношения человека и техники.

Дата добавления: 2016-04-02; просмотров: 873;