ГЛАВА 8. СЕГМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНЫЙ МАССАЖ

В основу сегментарного массажа заложено представление о человеческом организме, как о единой цельной системе, когда любое заболевание является не местным процессом, а болезнью всего организма. При этом исходят из того, что на ранних стадиях развития человеческий зародыш состоит из ряда одинаковых сегментов-метамеров, снабженных соответствующим спинномозговым нервом. Спинной мозг внешне приобретает сегмен-тарное строение. Связь спинномозговой нерв — дерматом (участок кожи соответствую-щего сегмента) устанавливается рано и остается неизменной. Сохраняется также связь между сегментами спинного мозга и органами соответствующих метамеров. Поэтому при заболеваниях внутренних органов наблюдается напряжение и повышенная чувстви-тельность мышц и участков кожи, относящихся к соответствующему сегменту, изменение их кровоснабжения. Такие участки поверхности тела называют зонами Захарьина-Геда (в соответствии с именами описавших их ученых). Сегментация является лишь схемой. Ее смысл заключается в возможности организма отвечать на внешнее раздражение поверхности тела ответной реакцией внутренних органов и образованием местных реф-лексов. Каждая отдельная составляющая метамера может влиять на другие. Так, болезнь внутреннего органа проявляется в изменениях соответствующей зоны Захарьина-Геда. С другой стороны, патологические процессы в покровах тела (гнойнички, первичный гипертонус мышц) рефлекторно влияют на внутренние органы.

При проведении сегментарного массажа не используют смазывающие средства, так как они могут повлиять на восприятие ощущений. Перед началом массажного сеанса важно найти измененные области в зоне, соответствующей заболеванию. Они могут быть в коже, соединительной ткани, мышцах, надкостнице. Правильное определение измененной зоны и глубины ее залегания определяет выбор техники и тип проводимого массажа, при этом обычно используют классические приемы — вибрацию, растирание, валяние, разминание, поглаживание, но модифицированные в соответствии с имеющимися рефлекторными изменениями.

Поскольку человеческий организм — сложная многофункциональная система, то заболевание какого-либо органа может привести к нарушению в деятельности всего организма. Это подтверждается тем, что рефлекторные изменения, вызванные тем или иным патологическим процессом, возникают в различных тканях тела. Сегментарно-реф-лекторный массаж как раз и предназначен для того, чтобы устранить эти рефлекторные изменения. В процессе данного вида массажа болевые ощущения могут проецироваться на удаленные от больного органа участки тела, которые и называются сегментами. В сегмен-тах может наблюдаться повышенная болезненность, чувствительность или, наоборот, потеря болевой чувствительности тканей.

С помощью массажа определенных зон удается вызвать улучшение состояния связан-ных с ними внутренних органов. Так, боли в в сердце исчезают при массировании области между внутренним краем левой лопатки и позвоночником (D4-6). Боли в желудке сни-маются массированием в области сегмента D5-8 слева от возвоночника, чувство онемения, ползания мурашек в руке - при массировании области лопаток.

В сегментарно-рефлекторном массаже, пишет В.И.Дубровский, используют следующие диагностические точки и терапевтические зоны воздействия: склеротомные (слабоваску-ляризованные участки надкостницы), склеротомные нейрососудистые (участки надкост-ницы с обильной васкуляризацией), склерозонные (зоны прикрепления мышц к надкост-нице), синдесмоторные (связочные структуры), мышечные, вериваскулярные (адвентиция сосудов), нейротрункулярные (эпиневрий магистральных нервных стволов), вегето-гангионарные (капсула вегетативных ганглиев), соматоганглионарные (капсула сомати-ческих ганглиев). Научной основой сегментарно-рефлекторного массажа является пред-ставление о позвоночнике как о функциональной биологической системе с иннервирую-щими его структурами.

Массажист должен хорошо знать топографию важнейших периферических нервов, места выхода отдельных нервов на поверхность и двигательных (моторных) точек. Так, мотонейроны (двигательные клетки), регулирующие движения верхних конечностей, лежат в шейном утолщении спинного мозга (уровень V-VIII шейных и I-II грудных сегментов), а нижних - в поясничном (уровень I-V поясничных и I-II крестцовых сегментов).

Дозировка массажа.Для практики имеют значения следующие положения.

1. Для грудных детей рекомендуются слабые воздействия, в возрасте от 15 до 30 лет — сильный массаж, а от 31 до 50 лет — воздействие средней силы.

2. У астеников (высокорослых) необходимы более сильный нажим и более длительный массаж; у атлетов (среднего роста) нельзя превышать порог болевого ощущения, а у пик-ников (низкорослых) при легком прикосновении ощущается боль, и у них можно перехо-дить порог болевого ощущения. Целесообразно постепенно увеличивать давление, от про-цедуры к процедуре.

3. Лица умственного труда быстрее реагируют на массаж, чем лица физического труда, потому наиболее интенсивное воздействие следует применять у лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом.

Сегментарный массаж.

Так как сегментарный массаж восстанавливает нормальное состояние организма, его можно считать разновидностью лечебного массажа.

Сегментарное строение тела. В процессе развития каждый сегмент тела приобретает соответствующий спинномозговой нерв. Таким образом, каждый спинномозговой нерв связан с тем или иным участком кожи.

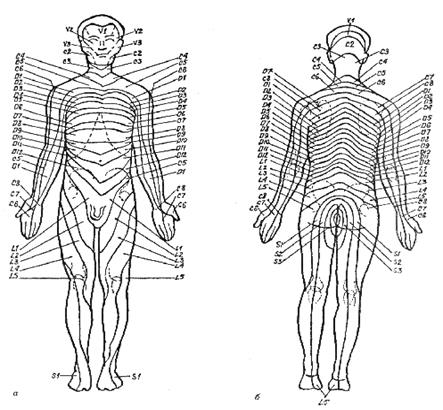

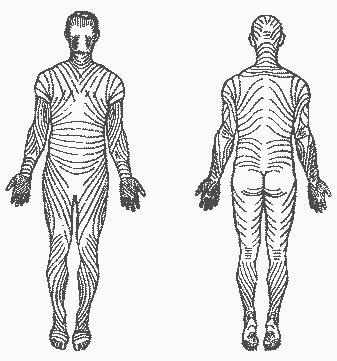

Сегментами называются участки кожи в виде полос, охватывающих тело от средней линии спереди до средней линии сзади (рис. 121 а, б).

Рисунок 121. а - вид спереди, б - вид сзади.

Различают следующие сегменты спинного мозга:

· 8 шейных (С1-С8.);

· 12 грудных (D1-D12);

· 5 поясничных (L1-L5);

· 5 крестцовых (S1-S5).

Установлено, что состояние не только кожи, но и глубоких тканей может указывать на заболевания висцеральных органов, иначе говоря, когда заболевает висцеральный орган, ответная реакция возникает во всех слоях тканей покровов тела.

Учитывая сегментарную иннервацию этих тканей, рефлекторно-сегментарный массаж с успехом применяется также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (поражение костей, мышц, суставов), сосудистой, нервной и других систем. Наиболее изучены и обобщены до настоящего времени данные о закономерной связи между внутренними ор-ганами и кожными метамерами — дерматомами (зоны Захарьина - Геда).

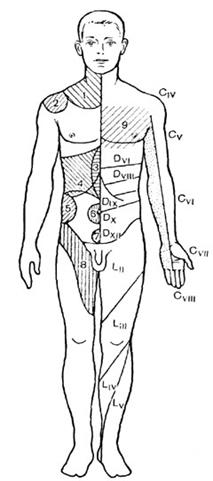

В XIX в. англичанин Гед и русский клиницист Г.А.Захарьин обратили внимание на то, что заболевание какого-либо внутреннего органа вызывает повышение чувствительности на отдельных участках кожи. Впоследствии эти участки стали называться зонами Захарьи-на-Геда (рис. 122). Кроме повышенной чувствительности, в этих зонах может наблю-даться напряжение и повышенная болезненность мышц.

Рисунок 122. Проекционные зоны Захарьина -Геда.1 - легкие, 2 - печень; 3 - желудок и подже-лудочная железа; 4 - печень; 5 - почки; 6 - тонкая кишка; 7 - толстая кишка; 8 - мочеточник; 9 - сердце.

Установлены соотношения между внутренними органами и сегментами кожной иннервации: легкое — III-IV шейные, а также II-V грудные сегменты; сердце — III-V шейные, I-VIII грудные, преимущественно слева, иногда с двух сторон; пищевод — в основном V, а также VI–VIII грудные; молочная железа — IV и V грудные; желудок, поджелудочная железа — VII–IX грудные, обычно с двух сторон; кишечник — IX–XII грудные с двух сторон или только слева; печень — III–IV шейные, VIII–X грудные справа, желчный пузырь — преимущественно VIII и IX грудные, а также V–VII грудные; почка — преимущественно Х грудной, а также ХI и ХII грудные, I поясничный; мочеточник — ХI и ХII грудные, I поясничный; яички — Х грудной; придаток яичек — ХI и XII грудные; мочевой пузырь — ХI и XII грудные, I поясничный, а также III–IV крестцовые; простата — Х и ХI грудные, а также I–III и V крестцовые; яичник — Х грудной; маточная труба — ХI и XII грудные; шейка матки — XI и XII грудные и I–IV крестцовые; тело матки — Х грудной, I поясничный.

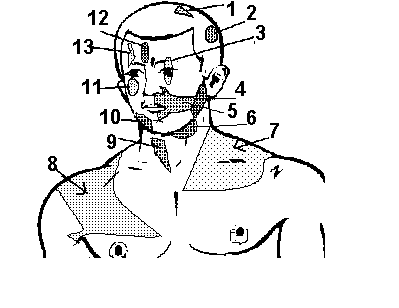

Зоны Захарьина–Геда при заболевании внутренних органов обнаружены также в области головы (рис. 123).

Проекции органов на лице.

Рисунок 123. Проекционные зоны Захарьина-Геда.1, 3 - гиперметропия и пресбиопия; 2 - глаукома, желудок, кариес верхних зубов; 4 - моляры; 5 - нос; 6 - нижний зуб мудрости, задняя спинка языка; 7 - органы грудной полости; 8 - органы брюшной полости; 9 - гортань; 10 - передние нижние зубы, передняя часть языка; 11 - глаукома, зубы; 12 - роговица, верхние резцы, носовые пазухи; 13 - радужка, глаукома, органы груди.

Боли в лобно-носовой области соответствуют поражению легких, может быть, сердца (V-VI грудные сегменты); в височной области — соответствуют поражению верхушек легких, желудка, печени, устья аорты (соответствующие спинальные зоны: III и IV шейные сегменты); боли в среднеглазничной области — поражению легких, сердца, восходящей аорты (II, III, IV грудные сегменты); в лобно-височной области — поражению нижних долей легких, сердца, кардиальной части желудка (VII грудной сегмент); боли в теменной области — поражению привратника и верхней части кишечника (IX грудной сегмент); боли в затылочной области — поражению печени, толстой кишки, яичников, яичек, маточных труб, матки, мочевого пузыря (X, XI, XII грудные сегменты).

Устанавливая болевые зоны и гиперестезию и сопоставляя их границы с приведенной схемой зон Захарьина–Геда, можно сделать предположение о том, какой внутренний орган в данном случае поражен. Однако показания больного субъективны. А гиперестезия одних и тех же зон может встречаться при заболеваниях различных органов. Большие затруднения вызывает так называемая генерализация висцеральных раздражений, отме-ченная еще Г.Гедом и часто нарушающая строгость его схемы: боль в результате заболе-вания данного внутреннего органа может при известных условиях локализоваться в зоне, соответствующей совсем иному органу. В связи с этим метод является сугубо вспомогательным.

Значительный интерес представляют попытки использовать зоны Захарьина– Геда не только в целях диагностики, но и в целях терапии путем воздействия с этих зон на состояние соответствующих внутренних органов — рефлексотерапия.

Экспериментальные исследования показали, что признаками заболевания внутренних органов наряду с повышенной чувствительностью могут быть и следующие:

— полосы растяжения кожи в области позвоночника при воспалительном процессе в позвоночнике;

— тe же полосы в сочетании с выпадением волос при туберкулезе легких;

— односторонняя потливость при воспалении легких;

— повышенная температура на больной стороне при плеврите и др.

Выявление рефлекторных изменений.

Приводим самые простые выявления рефлекторных изменений на коже, вызванные патологическими процессами во внутренних органах:

1. Провести тупым концом иголки по поверхности кожи (прикосновение должно быть легким, без нажима). В зоне повышенной болезненности (гипералгезии) прикосновение будет ощущаться как острое и колющее.

2. Острым концом иголки слегка коснуться поверхности кожи. В зоне гипералгезии прикосновение вызовет болевые ощущения.

3. Пощекотать больного. В зонах гипералгезии щекотка ощущаться не будет.

4. Большим и указательным пальцами слегка сжать и оттянуть участок кожи. В зонах гипералгезии будет ощущаться тупая, давящая или острая боль.

5. Измерить температуру. При гипералгезии она обычно повышена.

Кроме того, заболевания внутренних органов можно выявить:

— при тщательном осмотре кожных покровов (на коже могут быть вдавливания, грубые и мягкие набухания);

— с помощью измерений, произведенных эластомером;

— методом точечной перкуссии.

При точечной перкуссии определяется разница в напряжении соединительной ткани. Осуществляется она серией коротких легких ударов ладонной поверхностью одного пальца по коже.

Для выявления поверхностных рефлекторных изменений в соединительной ткани можно пользоваться следующими способами:

1. Положить ладонь со слегка согнутыми пальцами на поверхность кожи и слегка надавить, другой рукой помогая и продвигая вперед прощупывающую руку. Здоровая кожа легко поддается вдавливанию, а при рефлекторных изменениях сопротивление кожи повышается и вдавливание почти незаметно.

2. Собрать небольшой участок кожи в складку и натянуть его перпендикулярно оси тела. Здоровая кожа хорошо растягивается, а при рефлекторных изменениях будет ощущаться неприятное чувство резкого давления.

3. Слегка надавить на кожу кончиками 3 и 4 пальцев, расположенных под углом 40-60 градусов к ее поверхности. Затем медленно передвинуть участок кожи снизу вверх. По здоровой коже пальцы скользят легко, образовавшаяся кожная складка явно выражена, и кожа сдвигается узкой полосой. Если сопротивление соединительной ткани повышено, движение пальцев будет затруднено, кожная складка выражена слабо, кожа сдвинется широкой полосой (7-8 см).

Рефлекторные изменения в мышцах приводят к повышенной болезненности, ограни-ченному или распространенному гипертонусу, миогелозам. Определить их можно следующими способами:

1. Большим и указательным пальцами зажать небольшой участок мышцы так, чтобы получилась складка. Затем, оставляя большой палец неподвижным, переместить ткань указательным пальцем. При гипералгезии будет ощущаться тупая давящая боль, переходящая в резкую и колющую.

2. Сильно надавить согнутыми пальцами на мышцу. При наличии рефлекторных изме-нений в мышечной ткани будет ощущаться сопротивление, увеличивающееся с усилением давления на мышцу.

3. Коснуться кожи вертикально поставленными пальцами и произвести ими круговые движения. Этот прием помогает определить участки кожи с более выраженным сопро-тивлением, чем окружающие ткани. Если при этом больной будет ощущать резкую боль, то это говорит об ограниченном гипертонусе.

4. Положить все пальцы, кроме большого, поперек мышечных волокон и с легким нажатием перемещать их по плоскости. Более плотные участки, чем участки мышц с гипертонусом (миогелозы), зажать двумя пальцами и сильно надавить на них. Болезнен-ные ощущения, возникшие при этом, не снимаются обезболиванием, и миогелозы сохра-няют свою форму.

Для того, чтобы определить рефлекторные изменения в надкостнице, надо раздвинуть мягкие ткани кончиками вертикально поставленных пальцев. При этом на надкостнице будут ощущаться болезненность, вдавливания, уплотнения, набухания и нарушение контуров костных образований.

Во всех тканях есть точки, при воздействии на которые возникают неприятные и боле-вые ощущения. Такие точки называются максимальными. Определить их можно с помощью небольшого шарика диаметром 10 мм. Для этого надо поместить шарик на поверхность кожи и, слегка надавливая, производить им круговые движения. О место-положении максимальной точки будет свидетельствовать тупая или резкая колющая боль.

Максимальные точки можно выявить и без шарика. Для определения таких точек в мышце можно слегка надавить на нее вертикально поставленными пальцами. В месте расположения максимальной точки возникнет болезненное ощущение, напоминающее укол иглы.

Максимальные точки в надкостнице можно определить вращательными движениями I, II и III пальцев.

Расположение рефлекторных сегментарных изменений в тканях при различных заболеваниях.

На приведенной схеме (рис. 121 а, б) хорошо видно, что зоны Захарьина-Геда при различных заболеваниях располагаются на передней и задней поверхности тела.

Бывает, что при некоторых заболеваниях разных внутренних органов они совпадают. Так, например, совпадают зоны при заболеваниях сердца и легких, двенадцатиперстной кишки и печени и др.

Бывает, что при заболевании одного органа зоны Захарьина-Геда располагаются в разных местах на значительном расстоянии друг от друга. Так, при коронароспазме болезненные участки будут находиться на передней поверхности левого надплечья, на всей внутренней поверхности левой руки, на лобно-носовой части лица и на шее.

Тот факт, что некоторым внутренним органам соответствует одна зона Захарьина-Геда, другим — две и более, объясняется сложными связями органов с центральной нервной системой.

Среди этих связей можно в первую очередь выделить следующие:

— наложение или перекрытие: в процессе формирования нервных сплетений зародыша волокна одного корешка могут оказаться в составе нескольких периферических нервов, и, наоборот, в состав одного нервного ствола могут входить волокна нескольких корешков;

— мультипликация Аэнгли-Лаврентьева: иннервация, идущая от каждой клетки, в симпатическом узле, разветвляясь, накладывается на несколько клеток постганглионар-ных волокон, идущих к нескольким органам, не всегда расположенным в пределах одного сегмента;

— наличие двойной иннервации многих внутренних органов: симпатической и соматической.

Кроме того, сегментарно-рефлекторные изменения в тканях происходят в соответствии с законом гомолатеральности: в соответствии с анатомическими соотношениями и иннервацией изменения в тканях возникают в той половине тела, в которой находится больной орган.

Принято все непарные внутренние органы соотносить с правой и левой частями тела. К правой части тела относятся печень, желчный пузырь, двенадцатиперстная кишка и четвертая часть желудка; к левой части — сердце, поджелудочная железа, селезенка, 3/4 желудка, тонкая, нисходящая и сигмовидная кишка.

При острых заболеваниях, при вторичных осложнениях и при распространении патоло-гического процесса с одного органа на другие правило сегментации может нарушаться.

Приемы сегментарного массажа. Процедура массажа состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. Целью подготовительной части массажа является воздействие на экстерорецепторный аппарат кожи и улучшение крово- и лимфотока массируемой области.

В подготовительной части используют приемы классического массажа — поглажива-ние, растирание и разминание мыщц.

Массаж спины начинают с плоскостного поглаживания, растирания от поясницы к шейному отделу (по 5-6 массажных движений). Затем проводят разминание двумя руками одной половины спины, затем — другой в течение 1-2 мин. После окончания этого приема проводят опять поглаживание всей спины (3-5 движений).

После проведения подготовительного массажа переходят к массажу более глубоких слоев мышц, включая специальные приемы массажа.

Техника сегментарного массажа включает различные приемы: растирание, растяги-вание, разминание, давление (надавливание), вибрацию (рис. 124).

Рисунок 124. Техника сегментарного массажа (по В.И.Дубровскому).

В основной части проводятся специальные приемы сегментарного массажа.

В заключительной части используются приемы: поглаживание, растягивание, потряхи-вание мышц.

Положение пациента: лежа на животе, голова повернута в сторону, руки вытянуты вдоль туловища, стопы свисают за край массажной кушетки; лежа на спине или сидя.

Последовательность проведения процедуры: 1) массаж спины, 2) шеи, 3) грудной клет-ки, 4) живота, 5) верхних конечностей (массируют шейно-грудной отдел, плечевой сустав, плечо, локтевой сустав, предплечье, лучезапястный сустав, кисть, пальцы), 6) нижних конечностей (массируют поясничный отдел позвоночника, заднюю, а затем и переднюю поверхность бедра, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу), 7) биологи-чески активных точек (БАТ). При наличии травмы или заболевания конечностей массаж начинают с позвоночника и здоровой конечности.

Массажные движения производятся в направлении Беннингофских линий, которые, как известно, характеризуют наибольшее сопротивление отдельных участков кожи ее растя-жению (рис. 125).

А - вид спереди Б - вид сзади

Рисунок 125. Расположение линий наибольшего сопротивления растяжению отдельных участков кожи по Беннингофу (А - вид спереди, Б - вид сзади).

При сегментарном массаже используются основные приемы классического массажа: поглаживание, разминание, растирание и вибрация. Но, в зависимости от характера рефлекторных изменений, они несколько видоизменены.

У Glaser и Dalicho мы находим методические указания относительно тех участков, где при неправильном техническом выполнении массажных приемов, неправильной дозиров-ке могут возникать выраженные отрицательные реакции, совершенно не свойственные данному заболеванию. Эти дополнительно вызванные реакции, выражающиеся в ухудше-нии общего самочувствия больного, появлении у него различных жалоб, усилении пере-напряжения в различных слоях тканей, могут значительно осложнять проведение рефлек-торно-сегментарного массажа. Glaser и Dalicho характеризуют это явление как «пере-мещение напряжения» (Spannungs verschiebung). Массажисту необходимо знать, когда и где может возникнуть опасность такого «перемещения напряжения» и как путем массажа его устранить. Приводим соответствующие указания Glaser и Dalicho:

1) при массировании поясничных и нижних грудных сегментов могут появляться неприятные ощущения в области мочевого пузыря (боли, тяжесть внизу живота). Для устранения этих расстройств массируют нижнюю область живота над симфизом;

2) при массаже спины может возникать повышение мышечного напряжения в области шеи и грудной клетки (в первую очередь в углу между ключицей и грудинной костью). Это напряжение можно устранить с помощью массажа передней поверхности грудной клетки;

3) массаж в области лопатки, непосредственно над или под остью лопатки на протя-жении задней части дельтовидной мышцы, может вызывать ощущение онемения, зуд в руках. Эти неприятные ощущения могут устраняться с помощью энергичного массажа в области подкрыльцовой впадины;

4) при энергичном массаже затылочных мышц и шейных сегментов (места выхода корешков) у больных нередко появляются головные боли, поташнивание, головокру-жение, общая слабость. Поглаживание век и лобного мускула устраняет эти отрицатель-ные реакции;

5) у больных, страдающих стенокардией, могут возникать неприятные ощущения в области сердца при массировании мускулатуры на участке между медиальным краем лопатки, особенно между ее верхним углом и позвоночником слева. Эти неприятные ощущения устраняются с помощью массажа левой половины грудной клетки, ближе к грудинной кости, а также нижнего края грудной клетки;

6) массаж области левой подкрыльцовой впадины может вызвать неприятные ощуще-ния в области сердца, которые устраняются путем массирования левой половины грудной клетки и особенно ее нижнего края;

7) при заболеваниях желудка максимальный пункт рефлексогенной зоны располагается ниже ости лопатки, недалеко от акромиона. Массировать этот пункт можно тогда, когда мышечное напряжение под нижней половиной лопатки ослабло. Если этого не соблюдать, то могут появиться или усилиться боли в области желудка. Для устранения их масси-руется нижний левый край грудной клетки до грудинной кости;

8) массаж тканей (растирание) в области прикрепления ребер к грудинной кости может вызывать тошноту и позыв к рвоте. Эти неприятные ощущения исчезают при глубоком поглаживании в области С7 (Bernhardt, цит. по Glaser и Dalicho).

Сверление. Первый способ. Массажист встает слева от массируемого. Он кладет пра-вую руку на область крестца так, чтобы позвоночник находился между большим и осталь-ными пальцами. Опираясь на большой палец, массажист производит круговые движения остальными пальцами в направлении к позвоночнику и движется по позвоночнику снизу вверх.

Рисунок 126. Рисунок 127.

Затем те же самые движения массажист выполняет большим пальцем, опираясь на все остальные. Направление движения то же — снизу вверх (рис. 126).

Если массажист встает справа от массируемого, пальцы его правой руки должны быть обращены вниз, но направление массажа (снизу вверх) должно быть неизменным.

Если массаж выполняется одной рукой, вторую руку надо положить на массирующую руку для регулирования давления (рис. 127).

При втором способе сверления массажист может стоять как справа, так и слева от массируемого. Подушечками больших пальцев, расположенных по обе стороны от позво-ночника, он выполняет винтообразные движения в сторону позвоночника (рис. 128).

Остальные пальцы при этом могут выступать в качестве опоры или просто передвигаться за большими пальцами по телу массируемого. Движение от сегмента к сегменту — снизу вверх.

Пила. Массажист располагает кисти рук по обе стороны от позвоночника, разводит большие и указательные пальцы обеих рук так, чтобы между кистями рук образовался валик из кожи. Затем обеими руками он выполняет пилящие движения в противополож-ных направлениях.

Необходимо следить за тем, чтобы пальцы массажиста двигались вместе с кожей, а не скользили по ней. Направление массажа — снизу вверх (рис. 129).

Рисунок 128. Рисунок 129.

Плоскостное сегментарное поглаживание обеими руками. Начинать поглаживание надо с сегмента, находящегося ниже участка с нарушениями. Массажист располагает кисти рук так, чтобы они были параллельны друг другу и направлены вверх к шейному позвонку.

Поглаживание производится попеременно — сначала с одной стороны, затем с другой — двумя руками или кистью одной руки с усилением давления на соответствующие сегменты груди, спины, конечности. Плоскостное сегментарное поглаживание дает очень хороший эффект при заболеваниях сердца, желудка, печени.

Плоскостное сегментарное поглаживание двумя или одной руками при одностороннем воздействии. Массаж начинается с сегмента, расположенного ниже участка с наруше-ниями, и постепенно, поднимаясь, переходит на сегменты с рефлекторными изменениями. Поглаживание производится ладонями в направлении от средних линий грудной клетки к позвоночному столбу с постепенным усилением давления в том же направлении

«Вилка». Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных по обе стороны от позвоночного столба, следует выполнять прямолинейные движения снизу вверх от крестца до седьмого шейного позвонка. Движения пальцев должны быть скользя-щими и выполняться с отягощением.

Штрихование «вилкой». Подушечками указательного и среднего пальцев, располо-женных по обе стороны от позвоночника, нужно смещать кожу вверх и вниз вдоль позво-ночного столба. Штрихование производится поочередно (от одного сектора к другому) и проводится, как правило, с отягощением.

Кругообразное движение «вилкой». Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных по обе стороны от позвоночника, попеременно выполняются кругообраз-ные движения. Массаж выполняется последовательно (от одного сегмента к другому) в направлении снизу вверх и, как правило, с отягощением.

Воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков. При этом виде массажа массируемый может лежать или сидеть. Массажист встает слева или справа от массируемого и располагает подушечки указательного и среднего пальцев обеих кистей рук так, чтобы остистый отросток позвонка оказался между этими четырьмя пальцами, образуя крестообразную складку (рис. 130).

Подушечками указательного и среднего пальцев выполняются круговые движения в противоположных направлениях сначала ни-же, а затем выше отростка. Направление мас-сажа — снизу вверх. Каждый остистый отросток массируется в течение 4-5 секунд.

Массаж можно выполнять также большим и указательным пальцами обеих кистей рук, но действие такого массажа будет значительно слабее.

Сдвигание от себя. Существует несколько способов выполнения этого приема.

Первый способ.Массажист располагает обе ладони справа и слева от позвоночника так, чтобы между большим и всеми остальными пальцами обеих рук образовалась складка из массируемой поверхности. Перемещайте эту складку снизу вверх сначала с одной стороны от позвоночника, затем с другой.

Рисунок 130.

Второй способ. Складка, образованная между большим и остальными пальцами обеих рук, охватывает участок в 2-3 позвонка. Массажист перемещает складку снизу вверх от поясничного отдела позвоночного столба к шейному.

Третий способ. Массажист располагает руки так же, как в первом и втором случае, образуя складку из массируемой поверхности. Затем одновременно одной рукой он делает движение вперед, а другой — назад. Массирование выполняется снизу вверх.

Сдвигание на себя. Прием может производиться тремя способами так же, как сдвигание от себя, но массажист должен стоять у головы массируемого и все движения выполнять на себя. Основная нагрузка при этом ложится на четыре пальца, особенно на указательный.

Растягивание. Массажист захватывает мышцу двумя руками на расстоянии 3-5 см друг от друга и растягивает ее, продвигая кисть вперед и назад. Затем меняет расположение рук и повторяет растягивание. И так несколько раз.

Растягивание. Массажист захватывает мышцу двумя руками на расстоянии 3-5 см друг от друга и растягивает ее, продвигая кисть вперед и назад. Затем меняет расположение рук и повторяет растягивание. И так несколько раз.

Перемещение. Массажист правой рукой обхватывает таз массируемого на подвздошной области правой ягодицы, а ладонью левой руки с нажимом выполняет спиралевидные движения сверху вниз по направлению к позвоночнику. Правая рука при этом производит легкие движения в обратную сторону (рис. 131).

Выполняя этот прием на другой стороне, масса-жист меняет соответственно положение рук.

Надавливание. Этот прием может выполняться подушечками больших пальцев обеих рук, большим пальцем правой руки с отягощением ее левой рукой,

Рисунок 131. одним или обоими кулаками, прижав большой палецк остальным. При этом нужно следить за тем, чтобы кисть при этом находилась вдоль позвоночного столба, а сила надавливания была направлена вглубь и ослабевала к концу приема.

Двойной кольцевой щипцеобразный прием. Данный прием массажа рекомендуется применять на мышцах шеи и на сильно напряженных участках паравертебральных зон. Техника его выполнения совпадает с техникой выполнения соответствующего приема в классическом массаже.

Воздействие на окололопаточную область

Массажист встает справа от массируемого, кладет левую руку ему на правое надплечье и всеми пальцами правой руки, кроме большого, производит серию мелких растираний от места прикрепления широчайшей мышцы спины к наружному нижнему краю лопатки. Растирание продолжается большим пальцем правой руки вдоль внутреннего края лопатки до плечевого уровня.

Заканчивается массаж правой лопатки растиранием и разминанием верхнего края трапециевидной мышцы вплоть до затылка.

Заканчивается массаж правой лопатки растиранием и разминанием верхнего края трапециевидной мышцы вплоть до затылка.

Массаж левой лопатки начинается с растирания большим пальцем правой руки участка прикреп-ления широчайшей мышцы спины и по наруж-ному краю доходит до нижнего угла лопатки. За-

тем всеми остальными пальцами массажист произ-водит кругообразные движения, оказывая воз-действие на внутренний край лопатки до самого затылка.

Проведя массаж обеих лопаток, массажист переходит на подлопаточные области. Он располагает левую руку под плечевым суставом, а правую — на участке, расположенном рядом с нижним краем лопатки.

Рисунок 132. Левой рукой массажист продвигает лопатку на пальцы правой руки, которая в это время выполняет разминающие движения (рис. 132).

Сотрясение таза. Массажист располагает слегка согнутые кисти обеих рук в области таза на подвздошных гребнях. Затем, медленно перемещая кисти рук к позвоночнику, короткими боковыми колебательными движениями он (массажист) производит сотрясение таза.

Массаж грудной клеткиосуществляется по специально разработанной методике с учетом сегментарного строения легких и бронхиального дерева, особенностей лимфо- и кровообращения этой области и вентиляции отдельных сегментов. Массажист становится справа от массируемого.

Сначала проводится поглаживание и растирание грудной клетки, затем растирание межреберных мышц, при этом руки массажиста располагаются параллельно ребрам и скользят от грудины к позвоночнику. Далее массируются различные отделы грудной клетки. Вначале руки массажиста находятся на ее нижнебоковом отделе (ближе к диа-фрагме) и во время вдоха массируемого скользят к позвоночнику, а во время выдоха — к грудине, при этом к концу выдоха производится сжимание (сдавление) грудной клетки, затем обе руки переносятся к подмышечным впадинам, и повторяются те же движения. После этого выполняется косой массаж грудной клетки, когда одна рука массажиста находится в подмышечной области, другая на нижнебоковой поверхности грудной клетки (ближе к диафрагме) и так же на высоте выдоха сжимается грудная клетка. Потом поло-жение рук меняется.

Такие приемы следует проводить в течение 1-2 мин. Чтобы пациент не задерживал дыхание, массажист подает ему команду «вдох», при этом его руки скользят к позвоночнику, а по команде «выдох» — к грудине, производя к концу его сдавление грудной клетки. Затем пациенту предлагают спокойно подышать «животом».

Массаж дыхательных мышц вызывает усиление импульсации из первичных окончаний мышечных веретен и вовлечение большого числа мотонейронов, что приводит к усиле-нию сокращения межреберных мышц.

Воздействуя массажем на чувствительные нервы диафрагмы и мышцы грудной клетки, мы оказываем рефлекторное влияние на дыхательный центр.

Воздействие на нижние и верхние конечности. При воздействии на верхние и ниж-

Рисунок 133.

ние конечности (рис. 133) массажист пользуется основными приемами классического массажа: поглаживанием, растиранием, разминанием, вибрацией. Положительный эффект дают  и такие ручные движения, как растяжки, скручивания и т. п. Направление движений — от периферии к центру. Массаж ноги производится от бедра к голени, а руки — от плеча к кисти.

и такие ручные движения, как растяжки, скручивания и т. п. Направление движений — от периферии к центру. Массаж ноги производится от бедра к голени, а руки — от плеча к кисти.

Массаж шеи проводят в положении пациента лежа на животе, руки его подложены под лоб, или сидя, руки расположены на коленях. Массаж шеи должен быть более щадящим, чем массаж спины или поясничной области. Проводится поглаживание обеими Рисунок 134. руками боковых поверхностей шеи, разминание лестничных и гру-дино-ключично-сосцевидных мышц (рис. 134). Продолжительность 1-2 мин. При выпол-нении массажа шеи нужно учитывать анатомо-физиологические особенности данной области. Нельзя надавливать на сосуды и длительно поглаживать область сосудистого пучка из-за возможного появления слабости и головокружения.

Массаж живота выполняется лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазо-бедренных суставах. Вначале делают плоскостное поглаживание по часовой стрелке, раз-минание и «щипковый» прием. В области диафрагмы применяют стабильную непре-рывистую вибрацию. Заканчивают массаж диафрагмальным дыханием. Продолжитель-ность 3-5 мин.

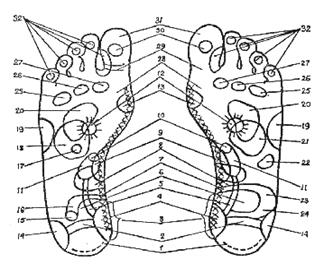

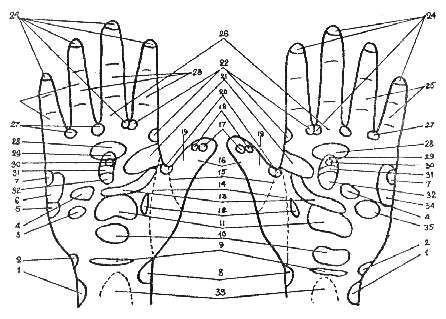

В заключение проводится соединительный массаж с учетом направлений линий Беннингофа и точечный массаж кистей и стоп. При точечном массаже оказывается воз-действие только на те точки, которые соответствуют больным органам (рис. 135, а, б).

Общие рекомендации при проведении сегментарного массажа. При выполнении сегментарного массажа рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Любой прием в сегментарном массаже должен проводиться ритмично, мягко, без резких движений. В противном случае у массируемого могут появиться неприятные болевые ощущения.

2. При назначении больному курса сегментарного массажа необходимо учитывать стадию патологического процесса и индивидуальную переносимость.

3. При проведении сегментарного массажа нельзя пользоваться смазывающими средствами, так как они снижают чувствительность тканей. В результате определение рефлекторных изменений будет затруднено.

4. Перед тем как применять сегментарный массаж на практике, необходимо в совершенстве овладеть знаниями в области анатомии, физиологии и уметь правильно определять рефлекторные изменения в тканях при различных патологиях.

5. Длительность сеанса сегментарного массажа не должна быть менее 20 минут.

6. Прежде чем приступить к сеансу сегментарного массажа, необходимо произвести тщательный визуальный осмотр больного, ощупать места возможной патологии. Затем необходимо подробно расспросить больного о характере болевых ощущений, их локали-зации, причинах и времени их появления и т.д. Кроме того, желательно изучить имею-щиеся заключения врачей различных специализаций: хирурга, кардиолога, травматолога, невропатолога и т.д.

Рисунок 135а. Проекции органов и участков тела на поверхность стоп: 1 — седалищный нерв; 2 — органы малого таза; 3 — пояснично-крестцовая область; 4 — мочевой пузырь; 5 — мочеточник; 6 — тонкая кишка; 7 — поперечная ободочная кишка; 8 — поджелудочная железа; 9 — желудок; 10 — надпочечник; 11 — почка; 12 — солнечное сплетение; 13 — щитовидная железа; 14 — суставы нижней конечности; 15 — аппендикс; 16 — восходящая кишка; 17 — желчный пузырь; 18 — печень; 19 — суставы верхней конечности; 20 — легкое; 21 — сердце; 22 — селезенка; 23 — нисходящая кишка; 24 — сигмовидная и прямая кишка; 25 — ухо; 26 — глаз; 27 — глотка, гортань; 28 — шея; 29 — мозг; 30 — гипофиз; 31 — голова; 32 — околоносовые пазухи, зубы; 33 — позвоночный столб.

Рисунок 135б. Проекции органов и участков тела на ладонную поверхность: 1 — яичко, яичник; 2 — суставы нижней конечности; 3 — аппендикс; 4 — поджелудочная железа; 5 — желчный пузырь; б — печень; 7 — суставы верхней конечности; 8 — наружные половые органы, матка, предстательная железа; 9 — геморроидальные узлы; 10 — мочевой пузырь; 11 — кишки; 12 — щитовидная железа; 13 — ободочная кишка; 14 —позвоночный столб; 15 — шея; 16 — психическая сфера; 17 — гипофиз; 18 — эпифиз; 19 — голова, мозг; 20 — глотка, гортань; 21 — желудок; 22 — глаза; 23 — нервная система; 24 — околоносовые пазухи; 25 — слух; 26 — зрение; 27 — уши; 28 — легкое; 29 — тимус; 30 — солнечное сплетение; 31 — надпочечники; 32 — почка; 33 — пояснично-крестцовая область; 34 — сердце; 35 — селезенка.

7. Перед началом массажа больному необходимо рассказать о тех ощущениях, которые он будет испытывать во время и после сеанса.

8. Начинать сегментарный массаж надо с участков, лежащих около пораженных сегментов.

9. Усилие при массаже должно возрастать от поверхностных к глубинным слоям.

10. О правильности проведения сегментарного массажа свидетельствуют покраснение и потепление кожи, чувство легкости и расслабленности, уменьшение болезненных ощуще-ний. Если же после проведенного сеанса у массируемого наблюдаются мурашки на коже, озноб, повышение болезненности, посинение кожи, то массаж был проведен неправильно.

Показания к проведению сегментарного массажа. Сегментарный массаж рекомен-дуется применять в тех же случаях, что и классический. Но его рефлекторное действие значительно расширяет рамки его использования. Сегментарный массаж может приме-няться:

— при хронических и функциональных заболеваниях внутренних органов;

— при хронических и функциональных ревматических заболеваниях позвоночника и суставов;

— при нарушении функции эндокринной и вегетативной систем;

— при нарушении кровоснабжения.

Правильное использование приемов сегментарного массажа способствует нормали-зации вегетативной функции, улучшению кровоснабжения и процессов всасывания, прекращению приступов боли и активизации работы внутренних органов.

Но сегментарный массаж имеет и противопоказания к применению. Совершенно недо-пустимо его использование:

— при общих инфекционных заболеваниях, сопровождающихся высокой темпе-ратурой;

— при острых, гнойно-воспалительных процессах, требующих немедленного хирур-гического вмешательства;

— при остром воспалении тканей на поверхности тела.

Дата добавления: 2016-03-30; просмотров: 3160;