ГЛАВА 7. ТЕХНИКА МАССАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 6 страница

Медиальная группа мышц массируется от внутреннего края подколенной ямки до паховой складки. Приемы: поглаживание, концентрическое растирание и разминание. После них на передней и медиальной группах мышц проводятся поглаживание и потряхи-вание.

Массаж задней группы мышц начинается ниже подколенной ямки. Применяются гребнеобразное концентрическое поглаживание; растирание основанием ладони и фалан-гами согнутых пальцев; продольное и поперечное разминание. Заканчивается массаж поглаживанием, потряхиванием.

Большая ягодичная мышца массируется в направлении мышечных волокон от места ее прикрепления (заднего конца наружной губы подвздошной кости и задней поверхности крестца и копчика) к большому вертелу до верхней наружной трети бедра, где большая часть волокон вплетается в мышцу, напрягающую фасцию бедра. Масажные движения могут проводиться и в обратном направлении. Используются гребнеобразное поглажи-вание, растирание и разминание, которое выполняется попеременно или в форме перемежающегося надавливания, а также потряхивания.

Массаж тазобедренного сустава. Тазобедренный сустав (рис. 119) образован верт-лужной впадиной и головкой бедренной кости. Вертлужная впадина находится на месте слияния подвздошной, седалищной и лобковой костей. По размерам она меньше головки бедренной кости; ее увеличивает волокнистый хрящевой ободок, проходящий по краю впадины, — вертлужная губа. Головка бедренной кости покрыта почти по всей поверхности тонким слоем гиалинового хряща, а вертлужная впадина — лишь по полулунной поверхности. Суставная сумка тазобедренного сустава идет по краю суставной впадины, переходит на бедренную кость и прикрепляется спереди над межвертельной линией, поэтому большая часть шейки бедренной кости находится в полости сустава. Суставная сумка сустава очень прочна, в нее вплетаются связки: спереди — подвздошно-бедренная, снизу и изнутри — лобково-бедренная, сзади — седалищно-бедренная, в глубине сумка укреплена круговой связкой. Связка головки бедренной кости расположена внутри сустава, ее механическое значение не велико, но в ее толще проходят питающие головку бедренной кости сосуды.

Тазобедренный сустав относится к многоосным суставам, однако объем движений в нем ограничен большой глубиной расположения вертлужной впадины и мощным связочным аппаратом. В суставе возможны сгибание и разгибание, отведение и приведе-ние, а также вращение кнаружи и кнутри. Сгибание производят подвздошно-поясничная мышца, прямая головка четырехглавой мышцы бедра, портняжная и нежная мышцы. Разгибание осуществляют полуперепончатая и полусухожильная мышцы, длинная головка двуглавой мышцы бедра; в разгибании принимают участие большая ягодичная и большая приводящая мышцы бедра. Отводят бедро средняя и малая ягодичные мышцы, а приводят мышцы приводящей группы. Кровоснабжение — по ветвям нижней ягодичной и запирательной артерий. Венозный отток происходит по глубокой вене бедра и внутренней подвздошной вене. Отток лимфы идет к внутренним подвздошным лимфатическим узлам. тазобедренного сустава. Иннервируется ветвями бедренного, запирательного и седалищного нервов.

Рисунок 119. Тазобедренный сустав.

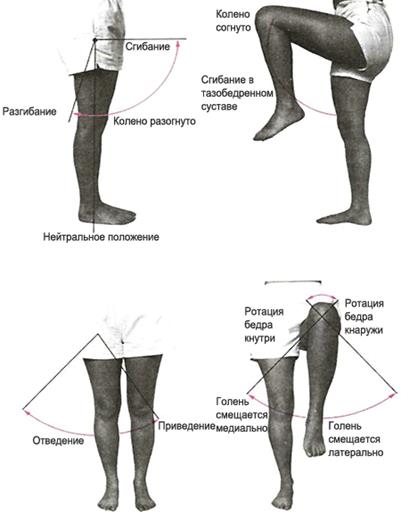

Движения в тазобедренном суставе (рис. 120): сгибание возможно в большем объёме при согнутом колене. Ротация бедра при согнутом колене затруднена. При этом, когда бедро ротируется кнутри, голень перемещается кнаружи. Ротация бедра кнаружи сопро-вождается смещением голени в медиальном направлении. Именно благодаря движениям бедра возможны указанные движения нижней конечности.

Так как тазобедренный сустав со всех сторон закрыт крупными мышцами, это делает массаж затруднительным. Применяются плоскостное поглаживание, растирание основа-нием ладони, фалангами согнутых пальцев в различных направлениях. Заканчивается массаж тазобедренного сустава активно-пассивными движениями.

Массаж важнейших нервных стволов верхних конечностей. Поясничное сплетение формируется передними ветвями 1-4-го поясничных спинномозговых нервов, оно нахо-дится в толще мышц на переднебоковой поверхности поясничных позвонков. Его ветви проникают на внутреннюю, переднюю и наружную поверхности бедра.

Крестцовое сплетение расположено в малом тазе, его образуют соединяющиеся передние ветви с 5-го поясничного по 4-й крестцовый спинномозговых нервов. Отдавае-мые им ветви выходят в ягодичную область. Самая крупная из них — седалищный нерв.

Нервы поясничного и крестцового сплетений иннервируют кожу и мышцы тазового пояса и свободной нижней конечности, а также наружные половые органы. Обеспечивают чувствительную и двигательную иннервацию ягодичной области, промежности, бедра, голени и стопы.

Рисунок 120. Движения в тазобедренном суставе.

Седалищный нерв массируется в наиболее доступном месте: по линии от нижнего края седалищного бугра до середины подколенной ямки. Здесь применяются плоскостное непрерывистое глубокое разминание большими пальцами обеих рук; растирание боль-шими пальцами, двигающимися один за другим и описывающими полукруги в противо-положных направлениях; непрерывистая и прерывистая вибрация концом большого пальца. Сила давления при вибрации увеличивается постепенно по направлению к седа-лищному бугру, так как по мере удаления от коленного сустава седалищный нерв все больше и больше прикрыт слоем мышц.

Бедренный нерв массируется под паховой связкой в бедренном треугольнике по передней и медиальной поверхностям бедра. Используются щадящие приемы - поглажи-вание и растирание.

Малоберцовый нерв массируется у головки малоберцовой кости. Применяют те же приемы.

Большеберцовый нерв массируют в области медиальной лодыжки и подколенной ямки. Применяют растирание и вибрацию.

Показания: при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, травм мягких тканей, костей, суставов, периферических нервов, центральных параличах.

Задачи и методика массажа определяются в сочетании с другими методами лечения.

Методические указания (по В.И.Васичкину).

1. До массажа максимально расслабить мышцы массируемого.

2. Массажу отдельных сегментов ноги должен предшествовать подготовительный мас-саж всей нижней конечности.

3. Массировать стопу или голень отдельно не следует.

4. При массаже бедра необходимо массировать и мышцы таза.

5. При массировании мышц в области подколенной ямки движения не должны быть энергичными.

6. На внутренней поверхности бедра, особенно в паховой области, исключить ударные приемы и прерывистую вибрацию.

7. Продолжительность процедуры зависит от цели массажа и может быть 3-15 минут при массаже отдельных сегментов и 5-20 минут — при массаже всей конечности.

Активные и пассивные упражнения на растягивание(по В.И.Дубровскому).

Известно, что большие физические нагрузки приводят к снижению возбудимости, сократительной способности, лабильности мышц. Мышечно-суставной аппарат можно рассматривать как мощную рефлексогенную зону, при раздражении которой рефлекторно изменяются вегетативные функции организма. Научные исследования показывают, что при растягивании мышц и связок возникает раздражение проприорецепторов, обуслов-ливающее так называемый рефлекс на растяжение. Поток импульсов идет от рецептор-ного аппарата в нервные центры, что приводит к преобладанию в ЦНС возбудительных процессов. Это важно для восстановления спортивной работоспособности при сильном утомлении (или наслоении утомления) после больших физических нагрузок. Реакция различных элементов опорно-двигательного аппарата на растягивание зависит от степени утомления, их анатомической структуры и топографии.

Следует отметить, что в мышцах, связках находятся собственные рецепторы, которые реагируют на растягивание: повышается их возбудимость, активизируется большинство мышечных волокон, что существенно влияет на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата.

Выполнение упражнений на растягивание способствует увеличению импульсов в ЦНС, что, в свою очередь, ведет к рефлекторным изменениям в нервно-мышечном аппарате (происходит снижение мышечного тонуса), исчезновению болей и уплотнений в мышцах. В этой связи применение таких упражнений вполне физиологически обосновано.

Противопоказаниями к выполнению активных и пассивных упражнений на растяги-вание являются: остеопороз костей, менисцит, гемофилия, повреждения крестообразных связок коленного сустава, туберкулез костей, капилляротоксикоз, привычный вывих в суставе, спондилелистез, паратенонит ахиллова сухожилия, коксартроз.

Активные упражнения выполняет сам пациент. Они являются эффективным средством восстановления утраченных (сниженных) функций и применяются в сочетании с массажем. После массажа или между отдельными приемами выполняют 2–3 таких упраж-нения в различных исходных положениях (лежа, сидя, стоя). С лечебной и профи-лактической целью их можно выполнять многократно в течение дня (по 5–15 раз каждое, в зависимости от характера заболевания, его стадии, функционального состояния орга-низма, пола, возраста пациента и др.). Их можно выполнять в ванне, бассейне, сауне. Не следует делать активные упражнения резко, в быстром темпе. Они не должны вызывать боль и сильное утомление.

Пассивные упражнения оказывают существенное воздействие на опорно-двигательный аппарат человека при хронических травмах и заболеваниях: артрите, деформирующем артрозе, спондилезе и др. Подбор упражнений зависит от анатомического строения суста-ва, характера травмы, стадии заболевания и пр.

Пассивные упражнения выполняет массажист, вначале с небольшой амплитудой и малым числом повторений (3–5 раз), медленно (плавно), без рывков и силового давления, не доводя до болевых ощущений. В противном случае возникает защитный рефлекс (конт-рактура мышц) и возможна травматизация тканей опорно-двигательного аппарата. После упражнений сустав и окружающие его ткани массируют, применяя поглаживание, расти-рание, потряхивание.

В последние годы пассивные упражнения на растягивание стали чаще применяться как в комплексном лечении травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, так и при выполнении восстановительного массажа. В зависимости от поставленных задач, особен-ностей специализации, возраста и пола различают пассивные упражнения для пояса верх-них конечностей, верхних и нижних конечностей, туловища. Ниже приводятся примерные комплексы пассивных упражнений на растягивание для этих частей тела,

Упражнения для пояса верхних конечностей и рук.

1. И. п. — сидя или стоя. Правую руку за голову, на шею. Массажист стоит сзади, правой рукой давит на локоть массируемого снизу вверх, а левой тянет за кисть к левому плечу. В момент достижения максимальной амплитуды движения — пауза 3–10 с. Затем массируемый опускает руку и встряхивает ее. Повторить 3–5 раз.

2. И. п. — то же. Обе руки на затылок, локти разведены. Массажист стоит сзади, берет массируемого за локти и постепенно отводит их назад, пытаясь соединить лопатки. В момент максимальной амплитуды — пауза 3–10 с. Затем руки встряхнуть и расслабить. Повторить 2–3 раза.

3. И. п. — сидя, руки на затылок. Массажист берет массируемого под локти и пытается его поднять. В момент максимального растягивания мышц — пауза 3–10 с. Затем руки опустить и встряхнуть. Повторить 3–5 раз. После этого сделать поглаживание и расти-рание мышц надплечья, шеи.

4. И. п. — сидя, руки вверх «в замок». Массажист стоит сзади, берет массируемого за предплечья и отводит их назад. Повторить 3–5 раз.

5. И. п. — сидя, руки сзади «в замок». Массажист стоит сзади, берет массируемого за лучезапястные суставы и отводит руки назад-вверх. В момент максимального растягивания — пауза 3–10 с. Повторить 3–5 раз. Затем встряхнуть мышцы.

6. И. п. — сидя, руки на коленях. Массажист стоит впереди, взяв голову массируемого в руки, наклоняет ее вперед. Массируемый оказывает сопротивление. Повторить 3–5 раз.

7. И. п. — сидя, руки за голову «в замок». Массажист стоит впереди. Берет массируе-мого за локти и сводит перед собой. Массируемый оказывает сопротивление. Повторить 5–6 раз. Встряхнуть руки и сделать поглаживание, растирание шеи и надплечий.

Упражнения для нижних конечностей и туловища.

1. И. п. — лежа на спине. Массажист стоит у ног массируемого, берется двумя руками за пальцы стопы (правую или левую) и максимально разгибает ее. При достижении макси-мальной амплитуды — пауза 3–10 с. Повторить 3–5 раз.

2. И. п. — то же. Массажист одновременно разгибает и сгибает стопы массируемого. Повторить 3–5 раз. Затем делает поглаживание от голеностопного сустава к паховой области и потряхивание мышц бедра.

3. И. п. — то же. Массажист берет прямую нижнюю конечность массируемого за голеностопный сустав и медленно поднимает ее. При достижении максимальной амплитуды — пауза 5–10 с, затем опустить ногу. Повторить 3–5 раз.

4. И. п. — лежа на спине, руки в стороны (ладони прижаты к полу), ноги согнуты. Массажист стоит сбоку. Одной рукой давит на левое плечо массируемого, а другой макси-мально отводит левую ногу в сторону. При достижении максимальной амплитуды — пауза 5–10 с. То же в другую сторону. Повторить 3–5 раз.

5. И. п. — лежа на спине. Наклон вперед, пытаясь достать руками стопы. Массажист, стоя сзади, давит руками на плечи, увеличивая тем самым наклон. В момент максималь-ного наклона — пауза 3–10 с. Повторить 3–5 раз.

6. И. п. — лежа на животе. Массажист, стоя сбоку, одной рукой держит поднятую ногу массируемого за голеностопный сустав спереди, а другой — со стороны ахиллова сухожилия и пытается отвести ее как можно дальше назад. При максимальном отведении — пауза 3–10 с. То же другой ногой. Повторить по 3–5 раз. Затем сделать поглаживание и потряхивание мышц бедра и голени.

7. И. п. — то же. Массажист, стоя сбоку, одной рукой сгибает голень массируемого в коленном суставе, а другой — разгибает стопу. При максимальном растягивании мышц — пауза 3–5 с. Оставив голень в согнутом положении (90°), делают потряхивание и поглажи-вание икроножных мышц.

Массажисты очень часто применяют активно-пассивные движения в голеностопном суставе, которые приводят к натяжению ахиллова сухожилия. Исследования показали, что сильное натяжение замедляет вначале венозное, а затем и капиллярное кровообращение, и в конце концов ведет к остановке кровотока, который возобновляется только после прекращения натяжения сухожилия.

Известно, что скорость метаболизма в сухожилиях низкая и зависит от крово- и лимфо-тока. После длительного постельного режима (травмы или заболевания), наложения гипсовой лонгеты число функционирующих капилляров уменьшается. Следовательно, уменьшается скорость обменных процессов в тканях.

Ахиллово сухожилие травмируется чаще всего именно в зоне наихудшего крово-снабжения и, как правило, у спортсменов старше 30 лет. Обычно это бывает после перенесенного гриппа, форсированных тренировочных нагрузок, участия в соревнованиях в состоянии плохой спортивной формы. Кроме того, травму ахиллова сухожилия провоцируют дегенеративные изменения, ишемия, нарушение кровообращения (микро-циркуляции), гипоксия.

При проведении упражнений на растягивание массажист должен постоянно помнить об этом и быть предельно внимательным.

Дата добавления: 2016-03-30; просмотров: 2361;