ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА 10 страница

Рентгенография в положении пловца

Эту проекцию (Twining's) используют при исследовании НИЖНИХ сегментов шейного отдела спинного мозга. Если надавливания на плечи при рентгенографии недостаточно для оценки С VI и С VII на боковой проекции, одна рука больного отводится на 180° за голову, а Другая — несколько кзади и вниз так, чтобы обследуемый оказался слегка повернутым. У больного с тяжелой травмой выполнение данного снимка затруднено либо невозможно, а при подозрении на повреждение спинного мозга в нижней части шейного или грудного отдела позвоночника—противопоказано.

Рентгенография в положении сгибания и разгибания шеи

Активное сгибание или разгибание шеи следует производить постепенно. При сгибании значительно смещается верхняя часть позвоночного столба, каждый сегмент скользит вперед и поворачивается относительно своего передненижнего угла. Поэтому ли-ния, соединяющая тела, позвонков сзади, представляет собой пологую выпуклую кривую. Межпозвоночные диски слегка сжимаются спереди и расширяются сзади. Суставные массы обычно скользят кпереди и кверху. Увеличиваются и промежутки между остистыми отростками. При разгибании наблюдается обратная картина.

Аксиома: снимки со сгибанием или разгибанием шеи следует делать только в случаях, когда стабильность данной области не вызывает сомнений. Данное исследование абсолютно противопоказано при нестабильности позвоночника или наличии неврологических расстройств. Врач всегда должен помнить об этом.

Диагностические ошибки

Ввиду сложности интерпретации рентгенограмм шейного отдела позвоночника и опасности упущения возможных переломов следует рассмотреть причины как ложноположительных, так и ложноотрйцательных прочтений снимков. Следует помнить о том, что ответственность за ведение больного в экстренном от

делении несет прежде всего врач неотложной помощи. При возникновении каких-либо сомнений при интерпретации любого снимка его следует повторять до тех пор, пока Вы, ответственное лицо, не убедитесь в наличии или отсутствии повреждения. При необходимости следует назначить дополнительные исследования, как, например, компьютерную томографию.

Аксиома: исследуйте все сомнительные моменты в интерпретации рентгенограмм до тех пор, пока Вы — врач, несущий ответственность,— не будете полностью удовлетворены.

В то время как в некоторых случаях ложноотрицательное прочтение рентгенограмм шейного отдела позвоночника может привести к губительным последствиям, ложноположительная интерпретация влечет за собой ненужную госпитализацию и применение вытяжных устройств. Желательно знание определенных сложных отрезков серий снимков шейного отдела, а также определенных условий, способствующих неправильной интерпретации рентгенограмм.

Дальнейшее описание наиболее типичных заболеваний взято из работ Kim и соавт. [10] и Penning [9], которые дают усложненную интерпретацию.

Дегенеративные заболевания. Эта патология является наиболее частой причиной неправильной интерпретации травматических переломов или вывихов. Дегенеративные заболевания ограничивают подвижность позвоночника на уровне сужений межпозвоночных пространств. Увеличивающиеся нагрузки приводят к растяжению связок, которые выталкивают вперед прилежащий к ним позвонок. Этот процесс следует дифференцировать от травматического подвывиха, так как в данном случае при отсутствии перелома имеется диффузное сужение межпозвоночного пространства, явления деформирующего артроза и другие соответствующие дегенеративные изменения, такие как образование остеофитов и феномена отсутствия межпозвоночного диска.

В случае значительного сужения межпозвоночного пространства можно обнаружить подвывих позвонка назад, возникший за счет скольжения тела верхнего позвонка назад и книзу по суставной поверхности нижнего. Чаще всего это наблюдается в середине шейного отдела. Такой подвывих может быть неправильно интерпретирован как следствие травмы от чрезмерного разгибания, поэтому его следует дифференцировать по отсутствию переломов и наличию ряда других дегенеративных изменений.

Не следует путать жировую дегенерацию тела позвонка с компрессионным переломом. Первая обычно связана с другими деструктивными изменениями, носящими диффузный характер.

Дегенеративным процессом является кальцификация передней продольной связки, которую следует отличать от отрывного перелома. Наличие других патологических изменений, так же как и отсутствие отека мягких тканей или расширения межпозвоноч

ных пространств спереди, помогает дифференцировать кальцифи-кацию от разрыва или другого повреждения.

Однако следует помнить, что острая травма может сосуществовать с дегенеративными изменениями. Поэтому хронически пораженный шейный отдел позвоночника следует внимательно обследовать на предмет травм.

Предшествующие врожденные аномалии развития. Распространенной аномалией шейного отдела позвоночника является врожденное сращение позвонков, которое создает нагрузку выше и ниже измененного участка и приводит к раннему спондилезу и подвывиху. Обычно данный процесс не связан с патологией ду-гоотростчатых суставов или сужением межпозвоночных пространств, но может встречаться при наличии остеофитов, что не следует интерпретировать как острую травму.

Наиболее частой аномалией верхней части шейного отдела является атлантоаксиальное сращение, часто сопровождающееся сращением С „ и С ,„. Последнее обычно вызывает слабость атлан-тоосевого сустава из-за значительных нагрузок на него, исходящих из сращенных образований сверху и снизу. Следует упомянуть и о расширении пространства атлантоосевого сустава, однако оно не всегда сопровождается нестабильностью последнего.

Врожденные аномалии развития зуба редки, однако их бывает трудно отличить от перелома. Раньше зубовидную кость считали врожденным пороком развития, однако в последнее время признают ее несросшимся переломом зубовидного отростка. Отличительной чертой кости является ее округлость и несовпадаемость с поверхностью тела зуба.

Физиологический подвывих. Недоразвитый шейный отдел позвоночника у детей или молодых людей обычно предрасполагает к физиологическому подвывиху в верхней части. Как правило, это объясняют слабостью поперечной связки, в результате чего увеличивается степень подвижности атланта относительно осевого позвонка. При этом расстояние между атлантом и зубом возрастает до 3—5 мм. Возможен также псевдоподвывих между Сш и CIV, который встречается значительно реже.

Выступающий крючковидный отросток С ,„. Крючковидный отросток — наиболее выступающая вбок и кзади часть тела позвонка. А у позвонка С |П он может особенно сильно выступать над телом и в спинномозговой канал в шейном отделе или давать картину двойного затемнения, напоминающую перелом. В действительности отросток располагается вокруг центрального спинномозгового канала, поэтому его не следует принимать за компонент линии задней стенки последнего при обследовании пологих кривых в латеральной проекции.

Эффект Маха. Пучки Маха (Mach) являются оптическим феноменом, представляющим собой чередующиеся темные и светлые полосы, появляющиеся по краям анатомических структур с различной радиочувствительностью к рентгеновым лучам. При этом может создаваться иллюзия перелома, однако при тщатель

ном осмотре легко заметить, что линии продолжаются и выше костных структур. Особенно наложение зубов или наличие воздуха в голосовой щели может создавать видимость зубчатой линии перелома.

Анатомические варианты нормы. Kim и соавт. [10] описали целый ряд вариантов нормы, которые врачи неверно интерпретируют как травму. К ним отнесены:

— «нормальное» клиновидная форма тел позвонков;

— «нормальное» смещение кзади линии от остистого отростка к пластинке на уровне С„;

— деформация верхней замыкательной пластинки, обусловленная узлами Шморля;

— небольшое увеличение межпозвоночных пространств;

— ложное смещение атланта, симулирующее перелом Джеф-ферсона.

Артефактные линии. Источником их может быть целый ряд приспособлений, используемых при лечении больных. Наиболее часто у пациентов с травмой позвоночника ими являются предохранительные конструкции, такие как ленты, бандажи, мешки с песком, солью, опорные диски, системы для подачи кислорода или внутривенного вливания.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При первичной оценке состояния позвоночника наряду с серией рентгеновских снимков необходимо использовать целый ряд других методов исследования. Ни один из них не является универсальным, однако при неотложных состояниях всегда следует учитывать их относительную ценность.

Томография

Эта методика позволяет лучше рассмотреть отдельные части анатомических структур с помощью рентгенологических срезов. При обследовании шейного отдела позвоночника преимущество томографии заключается в рентгенологическом отражении областей, зачастую закрытых другими налагающимися структурами. Наиболее часто используют два метода—простую томографию и компьютерную томографию.

Обычная томография имеет ряд таких преимуществ, как низкая стоимость и широкая доступность. Снимки выполняются в вертикальной ориентации, в венечном или сагиттальном срезе множества сегментов одновременно. Это обследование полезно для оценки области перехода головы в шею, которую очень сложно оценить по серии обычных рентгенограмм. Ее также рекомендуют при визуализации зуба, переломов в горизонтальной плоскости (особенно атланта) и переломов Джефферсона.

К сожалению, при томографическом исследовании часто необходимо изменять положение пациента. К тому же, если горизон

тальные переломы хорошо видны на вертикальных срезах, переломы в вертикальной плоскости на этих снимках едва заметны.

Компьютерная томография. Компьютерная томография (КТ) утвердилась в качестве томографического метода выбора при травмах. Этот метод также весьма полезен при оценке других патологических процессов в области шеи, таких как опухоли, воспалительный процесс, инфекция, грыжа межпозвоночного диска.

Доза облучения при КТ ниже, чем при простой томографии, а из снимков, производимых в горизонтальной (аксиальной) плоскости, можно получить сагиттальные, круговые и косые томограммы. Аксиальные снимки незаменимы при оценке состояния тел и задних элементов позвонков. Хорошо просматриваются размеры и конфигурация спинномозгового канала, включая выступающие в него костные отломки, дегенеративные изменения или образования. Более высокая разрешающая способность по сравнению с обычной томографией позволяет проводить оценку околопозвоночных мягких тканей. Хорошо выявляются и другие патологические процессы, поражающие позвоночный канал и вызывающие серьезные изменения костей, спинномозговой жидкости и жира, включая кальцифицирующиеся менингиомы, липомы, остеобластомы, нейрофибромы, высоко васкуляризированные опухоли мозга, грыжевые выпячивания дисков, эпидуральные гематомы и определенные случаи сирингомиелии.

К сожалению, этот метод довольно дорогостоящий и доступен не всем лечебным учреждениям. Хотя разрешающая способность метода выше, чем простой томографии, однако даже ее недостаточно для проведения точной оценки состояния спинномозгового канала, тем более, что резкость изображения значительно ухудшается при изменении формата снимков.

Аксиальная проекция близка к оптимальной при оценке переломов в горизонтальной плоскости, подвывихов или смещений позвонков. Отдельные тонкие срезы не дают возможности определить изгибы позвоночника, к тому же естественные изгибы позвоночника нередко изменяют вид наклоненных участков тел позвонков, затрудняя интерпретацию снимка. А на крупных срезах часто не видны слабовыраженные переломы.

Миелография

Несмотря на то что простая и компьютерная томография дают улучшенное изображение, особенно спинномозгового канала, по ним трудно определить структуры мягких тканей, которые требуют контрастного вещества для исследования. Миелография с применением иофендилата (на масляной основе) или метриза-мида (водорастворимого препарата) в качестве контрастного вещества является ведущим методом исследования мягкотканных структур спинномозгового канала.

Стандартная миелография. Миелография представляет собой изображение содержимого спинномозгового канала, включая

спинной мозг и нервные корешки, полученное с помощью обзорной рентгенографии, выполненной после внутриоболочечного введения контрастного вещества. Метод дает визуализацию одновременно нескольких уровней, а прицельная рентгенография сводит к минимуму артефакты. Процедура является инвазивным вмешательством. К тому же при полной обструкции и необходимости определить ее протяженность следует сделать даже две пункции—выше и ниже поражения. Если видны только контуры объекта исследования, то определить истинные размеры поражения околопозвоночных тканей не удается. С помощью миелогра-фии можно визуализировать характер обструкции спинномозгового канала, обусловленной травмой, но при этом придется менять положение пациента для введения ему контрастного вещества.

Компьютерная миелография (КМ). Компьютерная томография шейного отдела позвоночника после инъекции метризамида в качестве контрастного вещества значительно улучшает возможность оценки содержимого позвоночного столба. Вовлечение спинного мозга в процесс лучше видно на поперечных срезах, чем на миелограмме. Небольшое количество метризамида, определяемое на компьютерной томографии (КТ), может представляться полной блокадой на обычной миелографии, но на КМ часто оказывается неполной, что избавляет от необходимости проведения второй пункции выше повреждения. Более высокая чувствительность КТ позволяет использовать меньшие дозы метризамида. Это особенно важно при обследовании повреждений верхнего отдела спинного мозга, воздействие на который контрастного вещества связано с дополнительным риском возникновения судорог.

Вместе с тем данная процедура является инвазивной, требует введения контрастного средства и подвергает больного ионизирующему облучению. К тому же обследование позвоночника в горизонтальной проекции необходимо лишь при очень узких показаниях.

Тем не менее эта методика крайне необходима при выявлении, определении, локализации и диагностике патологических состояний шейного отдела позвоночника, включая грыжи межпозвоночных дисков, спондилез, сирингомиелию, арахноидит и опухоли. Ее используют и при травмах, но с ограничениями или с учетом противопоказаний в связи с необходимостью менять положение больного.

Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР)

ЯМР дает прямое, многоплановое изображение без применения ионизирующего излучения. Хотя метод плохо выделяет корковый слой костей, он часто позволяет обследовать ткани вокруг спинномозгового канала и без контрастного вещества. Таким образом, ЯМР является процедурой выбора при определенных патологических состояниях, включая сирингомиелию, болезнь Киари, воспаление межпозвоночных дисков, множественный

склероз, дегенеративные опухолевые заболевания позвоночника, врожденные пороки развития.

Однако в современной форме метода ЯМР толщина среза довольно большая по сравнению с КТ, а сама процедура продолжительнее, что вызывает трудности при обследовании больного в ограниченном пространстве установки ЯМР. Пациенты же, нуждающиеся в реанимационной аппаратуре и водителе сердечного ритма, вообще не могут быть обследованы. Таким образом, использование данной методики при оценке тяжести травмы шейного отдела позвоночника весьма ограничено.

Список литературы

1. Lahd W. Н. et al. Efficacy of the post-traumatic cross table lateral view of the cervical spine.—Emerg. Med., 1985, 2:243.

2. More S.E. Emergency evaluation of cervical spine injuries: CT versus radiographs.—Ann. Emerg. Med., 1985, 14(I0):973.

3. Streitweiser D. R. et al. Accuracy of standard radiographic views in detecting cervical spine fractures.—Ann. Emerg. Med., 1983, 12(9):538.

4. Jackson N.E. The Achilles' neck and other vulnerable vertebrae.— Emerg. Med., 1977, 9:22.

5. Williams C.F. Essentiality of the lateral cervical spine radiograph.—Ann. Emerg. Med., 1981, I0(4y.l98.

6. White A. A. et al. Biochemical analysis of clinical stability in the cervical spine.— Clin. Orthop., 1975, 109:85.

7. Harris J. H. Radiology of Acute Cervical Spine Trauma. Baltimore, Williams anld Wilkins, 1978.

8. Weir D. C. Roentgenographs signs of cervical injury.— Clin. Orthop., 1975, 109:9.

9. Penning L. Obtaining and interpreting plain films in the cervical injury.— In: The Cervical Spine Research Society/Ed. R. W. Bailey.— The Cervical Spine. Philadelphia, J. B. Lippincott, 1983, p. 62.

10. Kim K. S. et al. Pitfalls in plain film diagnosis of the cervical spine injury: Positive interpretation.—Surg. Neurol., 1986, 25:381.

Дополнительная литература

Barrow D.L. et al. Clinical indications for computer-assisted iyelography.—

Neurosurgery, 1983, 12(1):47. Brant-Zawadzki M. et al. CT in the evaluation of spine trauma.— AJR, 1981, 136(2):369. Cacayorin E.D., Kieffer S.A. Applications and limitations of computed tomography of

the spine.—Radiol. Clin. North Am., 1982, 20(1): 185. Clark W.M. et al. Twelve significant signs of cervical spine trauma.— Skeletal Radiol.,

1979, 3:201.

Post M. J. D. et al. The value of computed tomography in spinal trauma.— Spine, 1982, 7(5):417.

Maravilla K. R. et al. The influence of thin section tomography of the treatment of cervical spine injuries.— Radiology, 1978, 127(4): 131.

McAfee P. C. et al. Comparison of nuclear magnetic resonance imaging and computed tomography in the diagnosis of upper cervical spinal cord compression.— Spine, 1986, 11(4):295.

Paushter D. N. et al. Magnetic resonance imaging of the spine: Applications and limitations.—Radiol. Clin. North Am., 1985, 23(3):551.

Roub L. W:, Drayer B. P. Spinal computer tomography: Limitations and applications. AJR, 1979, 133:267.

Schaffer M. A., Doris P. E. Limitation of the cross-table lateral view in detecting cervical spine injuries. A retrospective analysis.—Ann. Emerg. Med., 1981, 10(IO):508.

Stratemeier P. H. Evalution of the lumbar spine: A comparison between computed tomography and myelography.—Radiol. Clin. North Am., 1983, 21(2):221.

Wang A. et al. Spinal cord or nerve root compression in patients with malignant disease: CT evaluation.—J. Computer Assist. Tomogr., 1984, 8(3):420.

Глава 10 ПЕРЕЛОМЫ, ВЫВИХИ, ПОДВЫВИХИ

Для адекватной оценки травмы шейного отдела позвоночника необходимо, чтобы врач неотложной помощи имел упорядоченное и полное представление о травмах позвоночника. Как и врач, оказывающий первую помощь или ставящий первичный диагноз, он должен конкретно знать специфические особенности повреждения шейного отдела позвоночника, включая механизм травмы, приложение сил, возможные виды риска, сопутствующие повреждения и первичное лечение.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Как с теоретической, так и с клинической точек зрения авторы считают наиболее приемлемой для кабинета неотложной помощи терминологическую классификацию механизма травмы. Лабораторные эксперименты с чрезмерным сгибанием и разгибанием, давлением сверху, наклонами вбок и поворотами головы воспроизводят специфические повреждения в зависимости от приложенных сил. Жертвы несчастных случаев получают сходные травмы, хотя часто сочетание вышеперечисленных видов механизма травмы создает комплекс повреждений. На основании анамнеза, клинических проявлений и данных рентгенологических исследований врач неотложной помощи может логически представить возможный механизм травмы.

Патофизиология повреждения позвоночника довольно проста. Силы, приложенные к позвоночнику, аналогичны таковым, воздействующим на дерево, ломаемое ветром. При сильном шторме ствол наклоняется в направлении прилагаемой ураганом силы. Сторона дерева, обращенная к ветру, будет растягиваться до потенциальной точки ломания. Противоположная же сторона будет сдавливаться и сгибаться. Так же и в шейном отделе позвоночника— конструкции из костей и связок—сторона приложения силы будет растягиваться, а противоположная—сдавливаться.

Более подробно рад авторов описывают позвоночник как конструкцию из двух столбов [1,2]. Передний включает в себя переднюю продольную связку, тела позвонков, межпозвоночные диски и заднюю продольную связку. Задний состоит из всех костей и связок, расположенных кзади, исключая заднюю продольную связку. Сила, действующая сзади, вызовет чрезмерное сгибание. Элементы заднего столба, непосредственно принимающие усилие, будут растягиваться и отводиться в сторону, результатом чего может явиться повреждение меж- и надостистых связок, суставных капсул и желтых связок, при этом костные элементы остаются обычно интактными. В то же время элементы переднего столба будут сжиматься, сдавливая тела позвонков и диски, не затрагивая связки. Патофизиологически легко экстраполировать силы с других направлений, вызывающие сходный эффект, например

чрезмерное разгибание, сдавление по вертикали, наклоны вбок и повороты головой.

Объем причиненных повреждений будет зависеть от приложенного усилия. Легкий бриз наклонит дерево, не причинив ему вреда, тогда как штормовой ветер сорвет кору или сломает ствол. Так же и силы, прилагаемые к позвоночнику, могут иногда только растянуть поверхрасположенные связки, разорвать наружные и внутренние связки, а при значительном компрессионном усилии—разрушить кости и диски с противоположной стороны. Следовательно, чем больше сила, тем значительнее повреждение.

Несмотря на то что предложено несколько классификаций, наиболее полной и полезной для врача неотложной помощи авторы считают представленную Harris и соавт. [3]. Ниже дана принципиальная схема основных сил или их направлений и вызываемых этими силами видов повреждений по группам.

Травма шейного отдела позвоночника: механизм повреждений Сгибание

Передний подвывих (растяжение от чрезмерного сгибания) Двусторонний подвывих

Простой клиновидный (компрессионный) перелом

Сгибательный отрывной перелом Сгибание-ротация

Односторонний подвывих Разгибание-ротация

Перелом суставного отростка Сдавление сверху

Многооскольчатый перелом атланта Джефферсона

Оскольчатый (раскалывание, рассеивание, осевая нагрузка) перелом Чрезмерное разгибание

Подвывих вследствие чрезмерного разгибания

Отрывной перелом дуги атланта

Разгибательный отрывной оскольчатый перелом осевого позвонка

Перелом задней дуги атланта

Перелом замыкательной пластинки

Травматический спондилолистез (перелом плеча)

Переломовывих вследствие чрезмерного разгибания Наклоны вбок

Перелом крючковидного отростка Прочие, или травма с невыясненным механизмом повреждения

Повреждение атлантозатылочного сочленения

Переломы зуба

Чрезмерное сгибание вызывается усиленным наклоном головы вперед. Это движение обычно прекращается, когда подбородок упирается в грудь. В результате к наиболее задним элементам позвоночника прилагается растягивающее усилие, а к передним-сжимающее. В зависимости от нагрузки будет иметь место повреждение связок или даже костей, включая компрессионные и отрывные переломы или их комбинации (рис. 83).

Сгибание с одновременной ротацией обычно включает в себя преобладающую сгибательную силу при слегка поворачивающейся в сторону голове, иногда поворот—следствие эксцентричного векторного усилия. Основное повреждение, вызываемое комбинацией этих сил,— односторонний подвывих позвонка (рис. 84).

При одновременном разгибании и ротации основной силой является разгибательная с уже повернутой или поворачивающейся вследствие эксцентрично направленной силы головой, что приводит к перелому суставного отростка (рис. 85).

Нагрузка по оси—это сила, прилагаемая к темени при находящемся в нейтральном положении шейном отделе позвоночника, который не согнут, не разогнут и не повернут. Через череп силы передаются на позвоночный столб, реализуясь оскольчатыми переломами. У атланта возникает перелом Джефферсона, у нижележащих позвонков —разрушение тел (рис. 86).

Чрезмерное разгибание вызывается силой, приложенной ко лбу или лицу, отбрасывающей голову назад. В отличие от чрезмерного сгибания, где движение ограничено подбородком, упирающимся в грудь, в данном случае голова может поворачиваться на значительно большее расстояние, результатом чего является увеличение нагрузки на шейный отдел позвоночника. Так же как и при чрезмерном сгибании, последствиями будут поврежде-

ния связок, переломы позвонков или их сочетанное повреждение (рис. 87).

Голову наклоняют в сторону силы, приложенные сбоку. В качестве основного вектора они встречаются редко, а возникают обычно в совокупности с другими превалирующими усилиями.

Нарушения атлантозатылочного и атлантоосевого сочленений и переломы зубовидного отростка—это результат действия сил, механизм действия которых недостаточно ясен. Растяжение—это сила, приложенная к шейному отделу позвоночника, однако не всегда вызывающая специфические типы травм, которые воспроизводятся экспериментально.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЗВОНОЧНИКА

Кости и связки, формирующие позвоночный канал, обеспечивают подвижность шеи, одновременно защищая спинной мозг от травмы. В том случае, когда определенная часть этой костно-связочной структуры повреждается травмой, разрушается и защитный механизм. Неврологические расстройства могут возникнуть в момент получения травмы либо позже в результате патологической подвижности, появляющейся при нарушении структур и связок позвоночника. Клинической нестабильностью считают развивающиеся под действием физических нагрузок состояние позвоночника, в котором он утрачивает способность поддерживать между позвонками взаимосвязи, защищающие от повреждений или раздражений спинной мозг или нервные корешки, а также не позволяющие развиться деформации с резкой болью [2].

Оценка стабильности позвоночника особенно важна для врача неотложной помощи, занятого ранним лечением. Он должен хорошо знать виды травмы, вызывающие дополнительные неврологические нарушения, а также виды повреждений и состояний позвоночника, сопровождающихся нестабильностью. Шейный отдел позвоночника следует представлять себе состоящим из двух частей—верхней и нижней.

Верхняя часть шейного отдела позвоночника

Возникновение нестабильности верхней части позвоночника следует оценивать в зависимости от специфичности повреждения. Переломы кольца атланта С, могут быть как стабильными, так и нестабильными, что определяется целостностью поперечных и крыловидных связок (рис. 88). Врач неотложной помощи может сделать заключение на основании серии рентгенограмм, выполненных в проекции через открытый рот. Простые переломы С, проявляются минимальным латеральным смещением латеральных масс атланта. Смещение последних в пределах 5—7 мм от С и указывает на целостность поперечных связок (рис. 89, верх) [4]. Расстояние 7 мм и больше свидетельствует о разрыве последних (рис. 89, низ) [5,6]. Такую травму считают нестабильной, так как

зуб при этом может сдавливать спинной мозг и вызывать неврологические расстройства.

Аналогично нестабильными будут переломы зуба у его основания или через тело С„ [4,7].

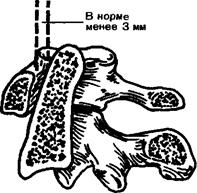

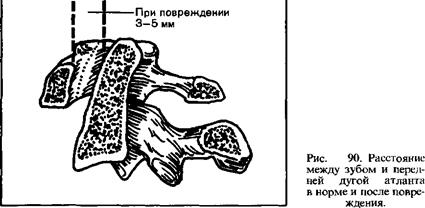

Однако переломы не являются непременным условием нестабильности на уровне Cj и С„. Атлантоаксиальная нестабильность может развиться только при разрыве поперечной связки. Последний диагноз ставится врачом на основании рентгенограммы в боковой проекции. В норме расстояние между зубом и верхней дугой атланта находится в пределах 3 мм (рис. 90). Его увеличение до 5 мм предполагает разрыв поперечной связки [6,8]. Промежуток более 5 мм определенно свидетельствует о повреждении поперечной и крыловидной связок. Подозрение на травму на этом уровне является противопоказанием к выполнению рентгенографии со сгибанием-разгибанием шеи, так как эти движения и лежат в основе механизма неврологических повреждений.

осевого позвонка. I________________________________________________

Аксиома: подозрение на разрыв поперечных связок является противопоказанием к выполнению рентгенографии в проекциях со сгибанием-разгибанием шеи. У больных с расстоянием более чем 3—5 мм между зубом и передней дугой атланта следует подозревать разрыв поперечной связки до тех пор, пока этот диагноз не будет исключен.

У больных с далеко зашедшим ревматоидным артритом расстояние между зубом и атлантом в норме составляет 3 мм и более, поэтому трудно четко определить, что же считать нестабильностью позвоночника у этих больных. В данном случае весьма противоречиво решение и о хирургическом вмешательстве. Таких пациентов рекомендуется срочно направлять к узкому специалисту.

Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 806;