ПОДХОД К ПАЦИЕНТУ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНИКА 9 страница

Т, Ротация кисти Глубокий сгибатель пальцев, мышцы кисти

внутрь (за исключением короткого разгибателя бо-

льшого пальца), короткий сгибатель большого пальца, мышца, противопоставляющая большой палец кисти

Примечание. Перечисленные мышцы могут иметь также дополнительную иннервацию; приведены лишь основные нервные корешки.

Cv

Исследование двигательной функции. С v иннервирует в основном дельтовидные и двуглавные мышцы. Обследование заключается в отведении плеча на 90° против давления, оказываемого врачом по направлению книзу (рис. 68). Двуглавая мышца снабжается как С v, так и С VI, поэтому данный тест не является исчерпывающим. Иннервацию можно проверить, удерживая сгибание руки в локтевом суставе.

Рис. 65. Методика исследования двигательной функции спинномозговых корешков С, и С„.

Исследование чувствительности. Cv иннервирует боковые поверхности рук с помощью подмышечного нерва.

Исследование рефлексов. При оценке С v может быть использован рефлекс с двуглавой мышцей, однако данный тест не является исчерпывающим, так как двуглавая мышца иннервируется также С VI. Для этого необходима перкуссия в месте нижнего прикрепления двуглавой мышцы.

Исследование двигательной функции. Двигательную функцию С VI точно определить нельзя (рис. 69). Необходимо провести обследование как двуглавой мышцы (иннервируется также С v), так и запястья (иннервируется также CVII). Разгибание запястья осуществляется длинным и коротким лучевыми и локтевыми разгибателями запястья. Исследование двуглавой мышцы (Cv и CVI) заключается в сгибании руки в локтевом суставе при сопротивлении обследующего, а исследование запястья (С VI и С V1I)—в разгибании последнего с сопротивлением при удерживаемом локте.

Исследование чувствительности. CVI через кожно-мышечный

J0—985

нерв иннервирует боковые поверхности предплечий, большой и указательный пальцы, а также половину среднего пальца.

Исследование рефлексов. При исследовании функции CVi используют плечелучевой рефлекс. Для его воспроизведения необходима перкуссия в месте прикрепления сухожилия плечелучевой мышцы.

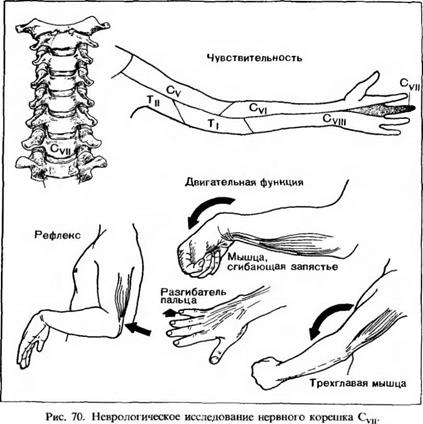

С vi!

Исследование двигательной функции. Хотя данный корешок иннервирует многие мышцы, исследование его двигательного компонента заключается в разгибании локтевого сустава и сгибании запястья, осуществляемых трехглавой мышцей, лучевым разгибателем запястья (срединный нерв) и локтевым разгибателем запястья (локтевой нерв). Трехглавая мышца обследуется разгибанием предплечья с сопротивлением. Можно также провести исследование с нагрузкой сгибателей запястья и разгибателей пальцев (рис. 70).

Исследование чувствительности. Для исследования CVII проверяется чувствительность среднего пальца, однако часто иннервация этого уровня осуществляется CVIII или CVI.

Исследование рефлексов трехглавой мышцы заключается в перкуссии в месте ее прикрепления выше локтя.

С Yin

Исследование двигательной функции. Данный нерв иннервирует множество мышц, и его оценка проводится путем исследования межкостных мышц, сгибателей пальцев, разгибания большого пальца и отклонения локтя (рис. 71). Тестирование заключается в сведении и разведении пальцев, сжимании их в кулак, разгибании большого пальца с сопротивлением и повороте кисти внутрь.

Исследование чувствительности. Суш обеспечивает чувствительность внутренней поверхности предплечья, а также безымянного пальца и мизинца.

Исследование рефлексов CVm не проводится.

Т,

Исследование двигательной функции. Т, может быть детально обследован с помощью мышц кисти, сгибания и разгибания пальцев с сопротивлением (рис. 72).

Исследование чувствительности. Т] обследуется по кожному нерву плеча, который обеспечивает чувствительность медиальной поверхности верхней половины предплечья.

Исследование рефлексов. Специфичных тестов на рефлексы Т х нет.

БОЛЬШИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕРВЫ

В табл. 8 описана методика' исследования больших периферических нервов.

Лучевой нерв

Исследование двигательной функции. Состояние лучевого нерва можно оценить по разгибанию запястья или большого пальца с сопротивлением.

Нерв

Исследование двигательной функции

Исследование чувствительности

Лучевой

Локтевой Срединный

Подмышечный

Кожно-мышечный

Разгибание запястья

Разгибание большого пальца Отведение мизинца

Покалывание большого пальца

Противопоста вление большого пальца

Отведение большого пальца

Дельтовидная мышца

Двуглавая мышца

Тыльная поверхность области между большим и указательным пальцами кисти

Локтевая поверхность дистального отдела мизинца

Лучевая поверхность дистального отдела указательного пальца

Латеральный отдел плеча, поверхность дельтовидной мышцы Латеральный отдел предплечья

Исследование чувствительности. Наиболее специфичной областью исследования лучевого нерва является дорсальная часть перепонки между большим и указательным пальцами.

Локтевой нерв

Исследование двигательной функции. Локтевой нерв можно оценить по отведению мизинца.

Исследование чувствительности. Необходимо исследовать чувствительность дорсальной части мизинца.

Срединный нерв

Исследование двигательной функции. Срединный нерв может быть оценен противопоставлением большого пальца и мизинца, а также отведением большого пальца.

Исследование чувствительности. Срединным нервом обеспечивается чувствительность латеральной поверхности дистального отдела указательного пальца.

Подмышечный нерв

Исследование двигательной функции. Подмышечный нерв иннервирует в основном дельтовидную мышцу. Ее можно обследовать, попросив больного отвести руки в стороны на 90° и приложить к ним усилие, направленное вниз.

Исследование чувствительности. Обследуют чувствительность над дельтовидной мышцей.

Мышечно-кожный нерв

Исследование двигательной функции. Мышечно-кожный нерв иннервирует в основном только двуглавые мышцы, поэтому его можно обследовать сгибанием руки в локте с сопротивлением.

Исследование чувствительности. Обследование мышечно-кожного нерва заключается в определении чувствительности латеральной части предплечья.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ниже следует описание специальных манипуляций, используемых при оценке специальных специфических аспектов патологии шеи.

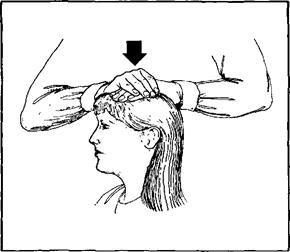

Компрессионный тест. Этот тест осуществляется надавливанием на голову сидящего больного. Применяется для выявления сужений позвоночных отверстий или сдавливания суставных поверхностей, что немедленно проявляется болью или другими симптомами неврогенного происхождения (рис. 73).

Тест на растяжение. Этот тест выполняется в положении больного лежа или сидя. Обхватив больного за подбородок и затылок, обследующий слегка поднимает его голову и растягивает шейный отдел позвоночника. Эта манипуляция несколько увеличивает позвоночное отверстие, тем самым уменьшая боль, вызываемую сдавлением нервных корешков (рис. 74).

Тест с сужением позвоночного отверстия. Голова сидящего больного с усилием наклоняется вбок. Сужение позвоночного отверстия увеличивается, что ведет к сдавлению нервного корешка и появлению боли или к нарушению чувствительности.

Рис. 74. Тест с растяжением.

Тест с надавливанием на плечо. Обследущий надавливает на одно плечо больного, одновременно оттягивая его голову в противоположную сторону. Усиление боли или изменение чувствительности указывает на сдавление нервного корешка (рис. 75).

Тест на недостаточность позвоночной артерии. Проводится в положении больного лежа на спине. Обследующий одной рукой давит на плечо больного в каудальном направлении, другой рукой поворачивает голову больного в противоположную сторону. Положительный симптом выявляет сдавление нерва или недостаточность позвоночной артерии, что проявляется головокружением и нистагмом (рис. 76).

Тест на выявление перемежающейся боли. Больной поднимает обе руки, отводит и поворачивает их кнаружи. Затем быстро сжимает и разжимает кулаки. Вследствие уменьшения кровоснабжения через несколько секунд боль появляется. Здоровый человек способен выполнять это упражнение в течение минуты.

Реберно-ключичная проба. Сидящий пациент отводит плечи вниз и назад. Появление при этом шума, выслушиваемого под ключицей, или ослабление пульса на лучевой артерии считается положительным симптомом.

Проба с чрезмерным отведением руки. Чрезмерное отведение руки ослабляет пульс на ее периферии. Это обычно обозначает как синдром чрезмерного отведения—разновидность синдрома верхней апертуры грудной клетки.

Проба Адсона. Больному предлагают повернуть голову в ту сторону, на которой проявляются симптомы, и глубоко дышать, максимально вытянув шею. Ослабление или исчезновение пульса на лучевой артерии является результатом сдавления лестничных мышц. Этот тест специфичен для синдрома передней лестничной мышцы.

| Рис. 76. Тест на проходимость позвоночной артерии. |

|  |

в противоположную сторону.

Проба Вальсальвы. Больной делает глубокий вдох, задерживает дыхание и натуживается. При положительной пробе увеличивается внутриоболочечное давление, проявляющееся болью на уровне сдавления нервного корешка.

Симптом дисфагии. Хотя затрудненное или болезненное глотание чаще является следствием поражения пищевода, оно также Может свидетельствовать о нарушениях в шейном отделе позвоночника, обусловленных остеофитами, значительным разрастанием мягких тканей, гематомой, инфекцией, опухолью или костным выступом значительных размеров.

Симптом Лермитта. Больной сидит на смотровом столе со свешенными ногами. Пассивные наклон головы вперед и одновременное сгибание в тазобедренных суставах могут вызвать резкую боль вдоль позвоночника, обусловленную раздражением твердой мозговой оболочки.

Список литературы

1. Bland J.H. Clinical methods.— In: Disorders of the Cervical Spine. Philadelphia, W.B. Saunders, 1987, p. 79.

2. Cyriax J. Diagnosis of soft tissue lesions. Textbook of Orthopedic Medicine, Baillier-tindal, 1982.

8. Magee D.J. Orthopedic Physical Assessment. Philadelphia, W. B. Saunders, 1987, p.

L 21.

Дополнительная литература

Bland J.H. Disorders of the cervical spine. Philadelphia, W.B. Saunders, 1987. jHohl M. Normal motions in the upper portion of the cervical spine.—J. Bone Joint

! Surg., 1964, 46A:I777. mioppenfeld S. Physical Examination of the Spine and Extremities. New York, Appleton-

Century-Crofts, 1976. wudge R.D. et al. Clinical Diagnosis—A Physiological Approach. Boston, Little, Brown, 1982.

fliagee D.J. Orthopedic Physical Assessment. Philadelphia, W.B. Saunders, 1987. BfcQueen J. D., Kahn M. I. Evaluation of patients with cervical spine lesions.— In: The

Cervical Spine Philadelphia/Eds. R.W. Bailey. J.B. Lippincott. 1983. WiIcRae R. Clinical Orthopedic Examination. Edinburgh, Chur-Chill Livingstone, 1976.

Глава 9

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВВЕДЕНИЕ

Хотя ренттеноанатомия шейного отдела позвоночника крайне вложна, врач неотложной помощи имеет в своем арсенале целый ряд диагностических методик визуализации, на которые он может Ьоложиться при уточнении диагноза. Целью этой главы является обсуждение рентгенологического подхода к патологии шейного

отдела позвоночника, а так как острая травма шеи является проблемой, с которой часто сталкивается врач неотложной помощи, основная тема обсуждения — остро травмированные больные.

ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Основным рентгенологическим методом является выполнение серии снимков шейного отдела позвоночника. Для исключения последствий ошибочной диагностики авторы рекомендуют расширенные показания к рентгенографии и высокую степень настороженности на возможность травмы. Серию снимков шейного отдела назначают всем больным с локализованной болью, наличием деформации, крепитации или отека в этой области, с нарушением психического статуса, неврологическими расстройствами, травмой головы, множественной травмой или пациентам с травмой, вследствие которой может быть поврежден шейный отдел позвоночника.

При множественной травме получение качественных рентгенограмм зачастую затруднительно. Тем не менее важность высокого качества рентгеновских снимков трудно переоценить. Поэтому у врача неотложной помощи не должно возникать сомнений в назначении повторных исследований. Принятие во внимание артефакта, вызванного движением больного, наложения на снимке плеч, стабилизирующих устройств, одежды или украшений позволяет дать точную интерпретацию снимка. Хорошие рентгенограммы можно получить и с помощью портативной рентгеновской установки.

Большинство авторов считают, что исчерпывающую информацию может дать рентгенография в латеропозиции переднезад-ней и косой проекциях, а также снимки с открытым ртом. Дополнительно рекомендуется рентгенография в строго вертикальной проекции, в положениях пловца, сгибания и разгибания.

Рентгенография в латеропозиции

При выполнении серии снимков шейного отдела позвоночника первой проводится рентгенография в латеропозиции (ЛП), которая предшествует также всем остальным снимкам при множественной травме. Хотя данная проекция представляет собой значительную информационную ценность, ряд исследований показал, что даже в оптимальных условиях она отражает повреждение шейного отдела позвоночника лишь на 70—79% [1—3]. А для того чтобы врач имел полную ясность о состоянии шейного отдела пациента, необходимо сделать дополнительные снимки, особенно в проекции с открытым ртом и в переднезадней.

В случае острой травмы рекомендуется выполнить первый предварительный снимок в ЛП без подтягивания головы даже тогда, когда нет признаков повреждения атлантоокципитального или атлантоаксиального сочленения, так как даже минимальное

растяжение в этом случае может привести к неврологическим расстройствам.

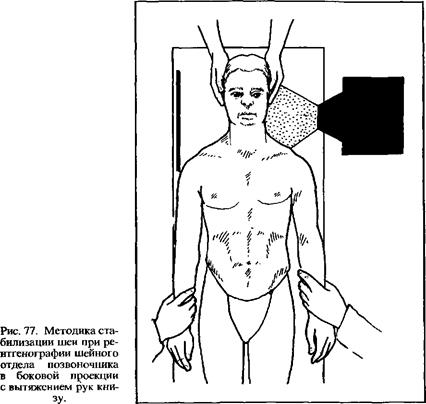

Тем не менее ЛП считается адекватной только тогда, когда просматриваются все семь шейных позвонков. А для этого обычно требуется вытяжение больного по оси в горизонтальной плоскости, осуществляемое двумя лицами. Первый из них фиксирует голову обследуемого, а второй у ножного конца стола опускает плечи пострадавшего, одновременно осуществляя тракцию за обе его руки, обхватив их в запястьях (рис. 77).

| * ABCs—от англ. alignment, bones, cartilage, soft tissue space—расположение кривых, проведенных по элементам позвоночника, оценка контуров костей, хрящей и мягких тканей.— Прим. пер. |

Крайне важна точная интерпретация снимков в ЛП. Избежать ошибок поможет алгоритм чтения снимков. Необходимо подробное знание анатомии шейного отдела (см. главу 7). Врач неотложной помощи должен внимательно изучить все анатомические структуры, видимые на снимке. Мнемоническое правило ABCS *, предложенное Jackson [4] и дополненное позже Williams и соавт.

Рис. 78. Расположение ориентирных линий. Четыре лордозные пологие кривые на рентгенограмме шейного отдела позвоночника в боковой проекции. Williams CF et al: Essentiality of the lateral cervical spine radiograph, Ann Emerg Med 10 (4), 201, April 1981.

[5], представляет собой прекрасный алгоритм для оценки рентгенограмм шейного отдела позвоночника не только в ЛП, но и во всех других проекциях.

Проведение кривых на рентгенограмме и их оценка (А). Шейный отдел позвоночника состоит из 7 неодинаковой формы позвонков. На боковой рентгенограмме они расположены в виде столба, образуя четыре плавные кривые, как это показано на рис. 78. Эти кривые представлены следующими структурами: 1) передней поверхностью тел позвонков; 2) передней стенкой спинномозгового канала; 3) задней стенкой спинномозгового канала и 4) верхушками остистых отростков. Первые две кривые соответствуют направлениям передней и задней продольных связок. Эти линии должны быть в основном параллельными. Нормальным считается отклонение линии от основного курса менее чем на 2,7 мм. Расстояние 3,5 мм и более является отклонением от нормы и предполагает разрыв одной или обеих связок (рис. 79) [6]. Ана

логично угол между шейными позвонками больше 11° свидетельствует о разрыве связок или по крайней мере их растяжении, что проявляется отчетливым прерыванием плавных линий (рис. 80) [б].

Линия, образованная верхушками остистых отростков,— наиболее неправильная из четырех, так как С,, и С vu выступают значительнее, чем отростки остальных позвонков.

Для точной оценки расположения анатомических структур по

Рис. 81. Благодаря полному повороту тел позвонков суперпозиция параллельных линий суставных поверхностей исключается. Harris JH: The Radiology of Acute Cervical Spine Trauma, 2nd ed. Baltimore, Williams Wilkins, 1987, pp 32—33.

линии необходимо, чтобы проекция была строго боковой. Это легко определить при исследовании третьей линии, проходящей по задней стенке спинномозгового канала. В действительности она представляет собой две линии, образованные наложением суставных масс. Если тело пострадавшего окажется слегка повернутым, суставные массы сформируют две параллельные линии (рис. 81, слева). В случае, когда повернута только голова, суставные массы вновь не будут наложены и на рентгенограмме появятся две линии, формирующие конус (рис. 81, справа) [7]. В обоих случаях следует повторить рентгенографию.

Вторая и третья кривые очерчивают контуры спинномозгового канала. В шейном отделе диаметр спинного мозга варьирует в пределах от 10 до 13 мм. Канал начинается более широкой частью сверху и к уровню С у суживается в виде воронки. Уменьшение диаметра в переднезаднем направлении до менее 10—13 мм в любом месте канала настоятельно указывает на повреждение спинного мозга.

Нормальное расположение всех четырех кривых подчеркивает плавный лордоз. Выпрямление и некоторое изменение этого изгиба необязательно является патологическим. Около 20% здоровых

людей имеют прямой шейный отдел позвоночника. Weir [8] обнаружил, что простое опускание подбородка приблизительно на 2,5 см увеличивает количество прямых позвоночников до 70%. Тем более при наличии травмы, когда может развиться значительный мышечный спазм или когда больной находится в положении лежа, исчезновение шейного лордоза позвоночника не имеет большого значения. Однако при травмах от чрезмерного разгиба-яия этот признак является патологическим. Отклонением от нормы также считают образование угла в любой точке позвоночника.

Оценка контуров костей (В)

В то время как оценка расположения линий ABC в целом представляет собой осмотр плавных длинных кривых, оценка контуров расположения костей требует подробнейшей детализации. Все 7 шейных позвонков должны быть тщательно обследованы. Вновь рекомендуется последовательный осмотр в переднезаднем направлении. Тела позвонков Сш—Сш обычно представляют собой правильные прямоугольники. Дегенеративные изменения этих образований проявляются кальцификацией остеофитов или передней и задней связок. Уменьшение высоты тела позвонка более чем на 3 мм может быть связано с компрессионным переломом.

Возможны несколько вариантов переломов позвонков. Небольшие треугольные отломки позвонка спереди могут быть результатом отрывного перелома, обусловленного разрывом передней продольной связки при травме от чрезмерного разгибания. Отрыв более крупных фрагментов передненижней части тела позвонка обусловлен переломом в результате травмы от чрезмерного сгибания и проявляется обычно образованием выраженного кифоза на уровне повреждения. Фрагментация тела позвонка характерна для «взрывного» (многооскольчатого) перелома, являющегося вторичным по отношению к вертикальному сдавлению. Такое повреждение особенно опасно, так как часто сопровождается смещением осколков кзади, в спинномозговой канал.

На рентгенограмме латеральные массы, обеспечивающие боковую поддержку спинного мозга, накладываются друг на друга. Они образованы ножками, пластинками, суставными поверхностями и поперечными отростками. Этот отдел позвоночника наиболее сложен для исследования из-за наложения теней друг на друга. Переломы и смещения могут быть едва заметны, однако они всегда сопровождаются нарушением расположения линий. 'Изображения латеральных масс должны иметь наклон книзу, спереди назад и накладываться на последующие подобно доскам, покрывающим крышу. Расстояние между латеральными массами Должно быть примерно одинаковым. Его увеличение или несоответствующее расположение линий является отклонением от нормы и указывает на одностороннее или двустороннее смещение суставных поверхностей, что случается вследствие травм от чрез

мерного сгибания с одновременной ротацией. Переломы ножек и пластинок обычно имеют вертикальное направление, однако в случае чрезмерного разгибания со смещением могут быть просто разрушительными.

Наиболее задними образованиями позвонков являются остистые отростки. Их относительно легко обследовать благодаря отсутствию накладывающихся структур. Чаще всего их переломы возникают в результате разрыва надостистой или межостистой связок в области Cv,„ CVJ и Т, в порядке убывания.

Из-за наложения теней наиболее сложна оценка шейно-головного сочленения, затылка, С, и С „, особенно их передних отделов. Легче удается увидеть вертикальные переломы или разрывы ножек или остистых отростков на этом уровне. Ключевым моментом в оценке данного участка у взрослых является взаимоотношение между передней дугой С, и зубом. Расстояние между этими структурами должно быть менее 3 мм. Величина 3—5 мм свидетельствует о разрыве поперечной связки.

Увидеть переломы зуба в этой проекции представляется трудным. Могут быть обнаружены переломы I типа верхней части зубовидного отростка, однако в целом зуб лучше оценивать на снимке с открытым ртом. Подобное обсуждение переломов зубовидного отростка см. главу 10.

Оценка контуров хрящей (С)

Оценка хрящей в ЛП в основном касается межпозвоночных дисков. У здоровых лиц межпозвоночные пространства однообразны, более узки в верхней трети шейного отдела и расширяются каудально. Обнаружить разрыв диска в шейном отделе часто бывает очень трудно. В случае травмы от чрезмерного сгибания диск обычно выпадает кзади—симптом распорки. Расширение же передней части часто наблюдается при компрессионных переломах позвонков. В общем обнаружить повреждения дисков довольно трудно, поэтому окончательный диагноз зависит от дальнейших рентгенографических исследований, включая дискографию, миелографию и компьютерно-томографическое сканирование.

Оценка контуров мягких тканей (S)

Повреждение мягких тканей иногда бывает едва различимым, в некоторых случаях—единственным признаком серьезной травмы. Обследующий должен обратить внимание на заглоточное и ретротрахеальное пространства, а также на область мягких тканей, отграниченную дыхательными путями спереди и позвоночником сзади. Причиной расширения этого пространства может быть кровоизлияние, абсцесс, инфекционный процесс, опухоль, инородное тело или наличие воздуха. В случае травмы следует предполагать, что расширение мягких тканей обусловлено кровотечением

Уровень

Сгибание, мм

Среднее положение, мм

Разгибание, мм

5,6 (2—11)

4.1 (2—6)

4.2 (3—7) 5,8 (4—7)

17,1 (11—22) 16,3 (12 20) 14,7 (9—20)

4,6 (1—10) 3,2 (1—5) 3,4 (2—7) 5,1 (2—7) 14,9 (8 20) 15,1 (11—20) 13,9 (9—20)

3,6 (1—8) 3,8 (2—6) 4,1 (3—6) 6,1 (4—8) 15,2 (10—20) 13,9 (7—19) 11,9 (7—21)

Рис. 82. Пределы нормальных значений ширины предпозвоночно-го пространства.

ляются верхние и нижние замыкательные пластинки тел позвонков, крючковидные отростки, унковертебральные суставы (суставы Лушки) и боковые кортикальные края. Вследствие наложения латеральных масс на рентгенограмме увидеть пространства между суставными поверхностями не удается. Эти наложения в ПЗ проекции представляют собой длинную плавную волнистую полосу затемнения. Травматический наклон суставных отростков является патологическим признаком и обусловлен образованием сколиотического угла вследствие одностороннего компрессионного перелома или блокировки суставных поверхностей.

Остистые отростки представлены в виде вертикального ряда, расположенного по средней линии с приблизительно равными

промежутками. Увеличение нормального расстояния между 2 отростками примерно в 1,5 раза считается патологическим и может быть связано с растяжением от чрезмерного сгибания или блокирования суставных поверхностей.

Рентгенография через открытый рот

Снимок через рот важен для передней (переднезадней) проекции верхней части шейного отдела позвоночника. В этом положении нижняя челюсть не накладывается на С j и С „ и они становятся видимыми.

Следует обратить внимание на 5 ключевых моментов и вновь интерпретировать снимок по системе ABCS.

Расположение кривых на рентгенограмме (А). Атлант должен располагаться над осевым позвонком с зубом, равноудаленным от латеральных масс атланта. Боковые края поверхностей атлан-тоосевых суставов должны быть ровными и симметричными, без выпячиваний.

Оценка контуров костей (В). С целью исключения перелома следует внимательно осмотреть оба позвонка и особенно зубовидный отросток, который может быть сломан в верхнем отделе у основания, где он сращен с телом второго позвонка, и внизу через тело последнего.

Остистый отросток осевого позвонка раздвоен и располагается по средней линии.

Оценка контуров хрящей (С). Латеральные атлантоосевые суставы параллельны и хорошо просматриваются.

Рентгенография в косой проекции

Косая проекция приобретает особую важность при необходимости осмотреть межпозвоночные отверстия, крючковидные отростки тел позвонков, дугоотростчатые суставы и замыкательные пластинки. Для большей информативности рентгенограммы необходимо, чтобы исследуемый повернул голову на 45° вдоль продольной оси. Лучшая видимость суставных отростков иногда достигается меньшим поворотом—всего на 15°. В случаях, когда больной не может двигать шеей ввиду ее иммобилизации или вытяжения шейного отдела позвоночника, может потребоваться портативный рентгеновский аппарат с С-образной дугой.

На снимке хорошо видно нормальное взаимоотношение суставных поверхностей. Верхняя располагается кверху и кзади по отношению к нижней. Линии, проведенные через оси пластинок, образуют конфигурацию, напоминающую кровельное покрытие. Перекрывание суставных поверхностей является отклонением от нормы.

Снимки в косой проекции следует делать с обеих сторон, так как из-за наложения тел позвонков суставные поверхности противоположной стороны оказываются невидимыми.

Рентгенография в строго вертикальной проекции

Эта проекция обеспечивает прямую визуализацию латеральных масс, поэтому ее обычно используют при подозрении на наличие перелома в этой области. Голову пациента, лежащего на спине, поворачивают в сторону, чтобы исключить наложение нижней челюсти. Источник излучения устанавливается под углом 35° со смещением центрального пучка на 2 см от средней линии в сторону, противоположную повороту головы. Непременным условием является интактность верхних шейных сегментов спинного мозга, чтобы можно было повернуть голову больного.

Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 1088;