Классификация потребителей электроэнергии по надежности электроснабжения.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории:

Электроприемники I категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

Из состава электроприемников I категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Электроприемники II категории- электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Электроприемники III категории - все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий.

Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников I категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников I категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), специальные агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить необходимой непрерывности технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.

При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.

Для электроприемников III категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.

Монтаж и эксплуатация воздушных линий. Периодичность осмотров, текущего и капитального ремонтов. Способы борьбы с гололёдом.

Монтаж линии.

Начинается с рытья ям. Для рытья котлованов под опоры применяются экскаваторы, ямобуры. Если местность стесненная - то вручную. При установке опор проверяют, находится ли опора в створе линии. Требования к опорам:

1) Оси опор - горизонтально, траверсы - вертикально.

2) Опоры находятся в створе линии.

3) Запрещается поднимать опоры при сильном ветре.

4) Грунт необходимо уплотнить.

Для увеличения срока службы с 5 до 15 лет деревянных опор, древесину хвойных пород пропитывают антисептиком. В населенной местности деревянные опоры устанавливают на железобетонные столбы - пасынки. При прохождении ВЛ 0,4 - 20 кВ через населенную местность и при их пересечении между собой или линиями связи необходимо предусматривать двойное крепление проводов.

Соединения проводов ВЛ осуществляют с помощью анкерных зажимов, овальных соединений с последующей опрессовкбй или термитной сваркой. Барабан с проводом устанавливают на машину. Натягивание проводов осуществляют с помощью лебедки. Необходимо выдержать номинальную стрелу провеса. По окончании монтажа необходимо указать номер опоры, год установки, номер линии, предупредительные плакаты.

При сдаче линии в эксплуатацию проверяется расстояние между проводами, до земли и сооружений, стрела провеса, сопротивление изоляции изоляторов, сопротивление заземлителя опоры.

В настоящее время получили применение самонесущие изолированные провода (СИП). Это воздушный кабель, представляющий собой пучок изолированных алюминиевых проводов, обвивающих несущий (голый или изолированный) провод, воспринимающий механические нагрузки и являющийся иногда нулевым. Преимущества: высокая безопасность, возможность работы без отключения, уменьшается индуктивное сопротивления в 3 раза, уменьшается ширина просеки, снижается в 2 раза аварийный недоотпуск электроэнергии, эксплуатационные издержки на 70 — 80 % меньше. СИП поставляется в комплекте с арматурой и набором специальных инструментов.

Обслуживание воздушных линий

Качественное обслуживание ВЛ зависит от своевременно и правильно организованных осмотров, проф. испытаний и проведения ремонтных работ. Осмотры ВЛ проводят монтеры-обходчики не реже, чем раз в полгода. Если произошло стихийное бедствие, то необходимо проводить внеочередной техосмотр. ВЛ 35 кВ и выше предусматривают верховые осмотры (раз в 6 лет). Не реже, чем раз в год осмотр проводят инженерно-технические работники.

При осмотре необходимо обращать внимание на:

1. состояние изоляторов (напряжение, трещины),

2. состояние проводов (сближение, нахлест, провисание, обрыв),

3. состояние креплений проводов,

4. состояние опор,

5. состояние разрядников,

6. состояние трассы,

7. состояние концевых муфт и спусков.

В лист обхода вносятся все выявленные дефекты. По дефектам аварийного характера производится немедленное устранение неполадок. При осмотрах большое значение имеет осмотр подземной части опоры. Поэтому делается выборочное вскрытие грунта. Подземную часть железобетонных опор нужно просматривать через 6 лет, деревянных - через 3 года. Сопротивление заземления измеряют не реже 1 раза в 3 года.

Вибрация проводов вызывает «усталость» металла. Это проводит к обрыву проводов, разрушению изоляторов, арматуры и опор. Большое значение имеет вовремя выявить дефекты изолятора. Измеряется напряжение на изоляторе.

Все выявленные дефекты при осмотре заносятся в журнал или картотеку дефектов. Это дает возможность следить за линией.

Периодичность технических и капитальных ремонтов прежде всего зависит от состояния линии, но проводится не реже, чем по графику ППР. Текущий ремонт включает

- проверку опор

- замену поврежденных изоляторов

- подтяжку бандажей

- замену сгнивших опор

- перетяжку отдельных участков линий

- вырубку леса.

Линия 0,4 кВ подвергается текущему ремонту не реже 1 раза в год. Капитальный ремонт включает

- плановую замену опор

- перетяжку и выправку линий

- замену неисправной арматуры и цепи заземления ВЛ 0,4 кВ подвергается капитальному ремонту не реже 1 раза в 6 лет.

Эксплуатация воздушных линий электропередачи

Эксплуатация ВЛ включает в себя: осмотры, текущий и капитальный ремонты.

Один раз в месяц осуществляется осмотр ЛЭП эл. монтёром. При этом обращают внимание на:

1) Состояние изоляторов, отсутствие трещин и боя;

2) Состояние проводов, отсутствие оплавлений, наличие стрелы провеса;

3) Состояние креплений проводов;

4) Состояние опор, наличие плакатов на них;

5) Состояние трассы, наличие кустарников или деревьев на трассе, их опасность для ЛЭП; Выявленные дефекты отмечаются в листе обхода, по дефектам аварийного характера принимаются оперативные меры.

Один раз в год осмотр производит ИТР эл. хозяйства.

При появлении гололёда, пожаров, стихийных бедствий осуществляют внеочередной осмотр ЛЭП.

Выборочное вскрытие грунта и проверку состояния подземной части опор осуществляют один раз в три года для деревянных опор и один раз в шесть лет для ж/б опор.

Текущий ремонт включает в себя следующие виды работ:

1) Правка опор, замена повреждённых изоляторов;

2) Замена сгнивших опор;

3) Перетяжка отдельных участков проводов;

4) Вырубка разросшихся деревьев; Периодичность: 0,4кВ - 1 раз в год.

Капитальный ремонт:

1) Плановая замена опор;

2) Перетяжка и выправка линии;

3) Замена неисправной арматуры; Периодичность: 0,4кВ - 1 раз в 10 лет.

Как влияют схемы и группы соединений двухобмоточных трансформаторов на трансформацию напряжений прямой, нулевой и обратной последовательностей.

При определении фазных величин за трансформаторами нужно иметь в виду, что токи и напряжения при переходе через трансформатор изменяются не только по величине, но и по фазе в зависимости от соединения его обмоток.

Если числа витков фазных обмоток соответственно равны wY и w∆, то линейный коэффициент трансформации

k = √3 wY / w∆,

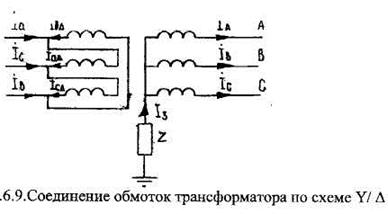

Рассмотрим наиболее часто встречающуюся схему трансформатора с соединением обмоток Yo / ∆ - 11.

| При заданных фазных токах IА, Iв и Iс положительными направлениями токи в линейных проводах за треугольником Ia = (IA – IB/√3) × k Ib = (IB – IC/√3) × k Ic = (IC – IA/√3) × k Выразив токи через их симметричные составляющие, имеем, например, для тока Iа: |

|

Ia = ((1 – a2) IA1 + (1 – a) IA2) k / √3 (1)

откуда видно, что линейные токи не содержат составляющих нулевой последовательности.

Аналогично могут быть найдены напряжения:

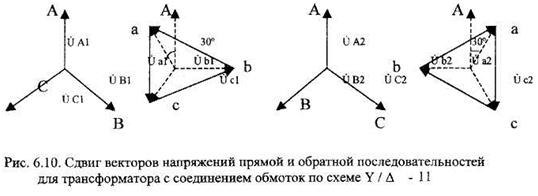

Ua = ( UA1 ej30 + UA2 e-j30 )

Структура (1) и (2) показывает, что при переходе со стороны звезды на сторону треугольника трансформатора, обмотки которого соединены по группе Y / ∆ -11, векторы прямой последовательности поворачиваются на 30° в направлении положительного вращения векторов, а векторы обратной последовательности - на 30° в противоположном направлении (рис.6.9).

Наиболее простые соотношения получаются для трансформатора с соединением по группе 12, так как в этом случае угловые смещения токов и напряжений вообще отсутствуют. Но когда имеется соединение Y/Y, должны быть учтены трансформируемые составляющие нулевой последовательности.

Электрическая дуга постоянного и переменного тока; условия устойчивого и непрерывного горения.

В электрических дуговых печах превращение электрической энергии в тепловую происходит в электрическом разряде, протекающем в газе. При этом в небольшом объеме концентрируется значительная тепловая энергия, что удобно для проведения процессов плавки металлов. Электропроводность газа обусловлена наличием свободных заряженных

| частиц - электронов и ионов. На рис.3.1 изображены электрическая дуга и распределение потенциала в ней. Столб дуги расположен между катодом К и анодом А. Свободные частицы в газе образуются при контакте катода и анода. В месте контакта имеется значительное сопротивление, в котором выделяется тепловая энергия. Начинается интенсивное движение молекул, соударение их. При этом появляются свободные электроны и ионы. Такое явление называется термической ионизацией. |  Рис.3.1. Распределение потенциала в электрической дуге.

Рис.3.1. Распределение потенциала в электрической дуге.

|

Газовая среда приобретает свойство электропроводности. При наличии электрического поля основным видом ионизации является ударная ионизация, когда вышедший из катода электрон под действием градиента напряжения ускоряется и при столкновении с нейтральным атомом или молекулой может выбить электрон.

Ионизированный газ приобретает четвертое состояние - плазму, характеризующуюся наличием электронов, ионов и нейтральных атомов. Одновременно с процессами ионизации происходят и процессы слияния электронов с положительными ионами - рекомбинация. Между этими процессами существует равновесие, характеризуемое степенью ионизации X, определяемой отношением числа ионов и электронов к полному числу нейтральных атомов в единице объема. Зависимость степени ионизации от температуры Т, давления Р и рода газа описывается уравнением Саха:

РX2/(1-x2)=2,4×10-4×T2,5×e-11600Uи/T

где UИ - потенциал ионизации газа, в котором горит дуга.

Температура столба дуги может быть приближенно определена по следующей формуле

ТД=810UИ.

Дуговой разряд по длине разделяют на три области: прикатодную с катодным падением напряжения UК, прианодную с анодным падением напряжения Ua, столб дуги, падение напряжения на котором UCT (рис.3.1). Приэлектродные области имеют размеры нескольких микрон, размер дуги определяется размером столба дуги. Около приэлектродных областей существуют объемные заряды (электроны у катода, ионы у анода), вследствие чего напряжение в приэлектродных областях изменяется скачком. В столбе дуги напряжение пропорционально длине дуги, градиент потенциала постоянен по длине дуги.

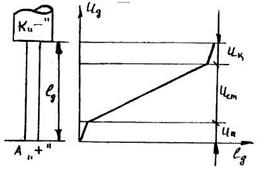

| На практике стремятся снизить активное сопротивление R контура с дугой, чтобы уменьшить потери мощности, а для достижения устойчивого горения дуги применяют специальные источники - с крутопадающих ВАХ и источники тока. Рассмотрим существующие способы регулирования тока дуги, их три: 1 - изменением напряжения источника питания (рис.3.3, а); 2 - изменением добавочного сопротивления в цепи дуги (для дуг, питаемых от источников с жесткой ВАХ) |  Рис.3.3. BAX дуги и источников питания при различных способах регулирования тока дуги.

Рис.3.3. BAX дуги и источников питания при различных способах регулирования тока дуги.

|

(рис.3.3, б); 3 - изменением длины дуги (для дуг, питаемых от источников с жесткой ВАХ) (рис.3.3, в).

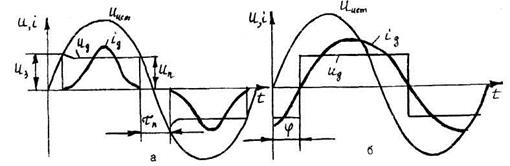

Рис.3.4. Изменение тока и напряжения дуги за период при активной (а) и активно-реактивной (б) нагрузке

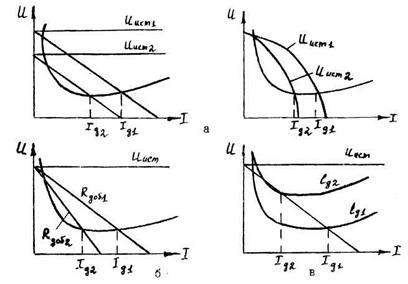

Для дуг переменного тока кроме статических ВАХ характерны динамические ВАХ, так как напряжение источника периодически изменяет знак, катодное и анодное пятно периодически меняются местами. На рис.3.4,а изображен график изменения тока и напряжения дуги за период при активной нагрузке контура. Для зажигания дуги необходимо напряжение пробоя дугового промежутка - напряжение зажигания U3. При снижении напряжения источника до напряжения UП оно будет недостаточно для поддержания дугового промежутка в ионизированном состоянии, и дуга гаснет. Напряжение погасания UП несколько меньше U3, так как дуговой промежуток разогрет и для поддержания тока нужно меньшее напряжение.

В течение времени τП ток не проходит через дуговой промежуток. В следующий полупериод картина повторяется. Таким образом, при наличии в цепи только активного сопротивления дуга горит с перерывами, что ведет к уменьшению тепловой мощности, выделяющейся в дуге.

При включении в цепь дуги индуктивного сопротивления между током дуги и напряжением источника образуется сдвиг фаз на угол φ (рис.3.4, б). При снижении напряжения источника Uист меньше Uд горение дуги поддерживается за счет энергии, накопленной в индуктивности. Расчеты показывают, что при cosφ < 0,85 наступает непрерывное горение дуги. Это несколько снижает коэффициент мощности установки, однако, обеспечивает непрерывное горение дуги и ограничивает токи короткого замыкания.

В маломощных дугах переменного тока имеются паузы тока вследствие интенсивного охлаждения, деионизации и других причин, поэтому для ее зажигания требуется повышенное напряжение. При хорошо теплоизолированной и мощной дуге (это, например,- дуга, горящая в парах металлов в печи) формы кривых тока и напряжения практически синусоидальны и дуга горит непрерывно.

На столб дуги действует собственное магнитное поле, вызывая сжатие его и магнитное поле, создаваемое током в жидкой ванне печи, которое в дуговых сталеплавильных печах трехфазного тока вызывает электромагнитное выдувание дуги из-под электрода. Дута переменного тока используется в дуговых сталеплавильных печах, руднотермических печах, плазменно-дуговых печах переменного тока, электрической дуговой сварке.

Почему при частотном регулировании скорости асинхронного двигателя необходимо одновременно изменение частоты и напряжения? В каком соотношении измеряются эти два параметра?

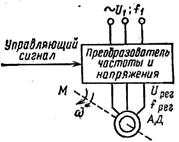

Частотный способ является одним из наиболее перспективных и широко используемых в настоящее время способов регулирования скорости АД. Принцип его заключается в том, что, изменяя частоту f1 питающего АД напряжения, можно в соответствии с выражением ω0 = 2πf1/p изменять его синхронную скорость ω0, получая тем самым различные искусственные характеристики. Этот способ обеспечивает плавное регулирование в широком диапазоне, получаемые характеристики обладают высокой жесткостью. Частотный способ к тому же отличается и еще одним весьма важным свойством: при регулировании скорости АД не происходит увеличения его скольжения, как это имеет место, например, при реостатном регулировании. Поэтому при этом способе регулирования потери скольжения, определяемые по (4.15), оказываются небольшими, в связи с чем частотный способ наиболее экономичен.

Для лучшего использования АД и получения высоких энергетических показателей его работы — коэффициентов мощности, полезного действия, перегрузочной способности - одновременно с изменением частоты питающего напряжения необходимо изменять и значение этого напряжения. Закон изменения напряжения при этом зависит от характера момента нагрузки.

При выборе соотношения между частотой и напряжением, подводимым к статору АД, часто исходят из условия сохранения его перегрузочной способности λ, которая определяется отношением критического момента двигателя Мк к моменту нагрузки Мс,

λ = МК / МС = const, (4.28)

Если пренебречь активным сопротивлением статора и учесть, что xK ~ f1 и ω0 ~ f1, тоэто выражение можно записать как:

(4.29)

(4.29)

где А — постоянная, не зависящая от f1.

Из (4.29) следует, что для любых двух значений частоты f1i и f1k должно соблюдаться следующее соотношение:

(4.30)

(4.30)

где МCi, MCk - моменты нагрузки при скоростях АД, соответствующих частотам f1i и f1k.

Отсюда следует основной закон изменения напряжения при частотном способе регулирования скорости АД:

(4.31)

(4.31)

С помощью выражения (4.31) могут быть получены частные законы изменения напряжения и частоты при различных зависимостях момента нагрузки Мс от скорости.

При постоянном моменте нагрузки Mc = const, при этом согласно (4.31)

UФ / f1 = const, (4.32)

т. е. напряжение на статоре должно изменяться пропорционально его частоте.

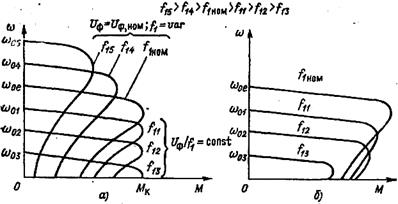

На рис. 4.18, а приведены механические характеристики АД при выполнении соотношения (4.32). Для частот ниже номинальной (f1i < fНОМ) критический момент АД постоянен, что обеспечивает неизменную перегрузочную способ-

Рис. 4.18. Механические характеристики при частотном регулировании

координат АД: а — расчетные, б — практические

ность двигателя. При частотах выше номинальной (f1i > fНОМ), когда по техническим условиям напряжение на статоре не может быть повышено сверх номинального, критический момент АД снижается.

Рис. 4.19. Схема асинхронного электропривода при частотном регулировании

Монтаж и эксплуатация электропроводок.

Электропроводки в стальных трубах. Допускается использовать: обыкновенные стальные водогазо-проводные трубы для электропроводок только во взрывоопасных зонах; легкие водогазопроводные трубы в помещениях сырых, особо сырых, с химически активной средой, в наружных установках и при скрытой прокладке стальных труб.

Тонкостенные электросварные трубы не допускается применять во взрывоопасных зонах, в помещениях сырых, особо сырых и с химически активной средой; рекомендуется — во всех остальных средах, в том числе в пожароопасных помещениях.

Заготовку труб, их обработку, очистку, покраску, комплектование в отдельные узлы и пакеты выполняют в мастерских МЭЗ. После очистки трубы окрашивают асфальтовым лаком изнутри и снаружи. Трубы, предназначенные для прокладки в бетонных массивах, снаружи не окрашивают. Оцинкованные трубы окраски не требуют.

На месте монтажа трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода.

Ответственной операцией при монтаже электропроводок в стальных трубах является их надежное соединение между собой.

Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водогазопроводных труб во взрывоопасных зонах, в помещениях сырых, жарких, а также содержащих пары и газы, вредно влияющие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения.

Соединение труб без применения накатной резьбы и сварки удовлетворяет требованиям для использования стенки труб в качестве нулевых проводников.

Стальные трубы при открытой прокладке крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки

Ответственная и трудоемкая операция — это протягивание проводов в стальных трубах. Чтобы избежать повреждения изоляции проводов при протяжке, на концах стальных труб устанавливают пластмассовые втулки.

После прокладки труб и протяжки проводов в них концы труб для предохранения от попадания строительного мусора и воды закрывают трубными заглушками из полиэтилена, выпускаемыми заводами монтажных организаций, а при их отсутствии — деревянными конусами.

Последняя операция монтажа трубной электропроводки — ввод стальной трубы в корпуса машин, аппаратов, соединительных или ответвительных коробок, который может быть жестким или гибким.

Для создания надежного электрического контакта между корпусом (машины, аппарата, коробки) и стальной трубой по обе стороны устанавливают специальные заземляющие гайки, имеющие острые выступы, обращенные к стенке корпуса («царапающие» гайки).

Для гибкого соединения трубы с корпусом выпускают специальные гибкие вводы из металлорукава с патрубками и установочными гайками.

Дата добавления: 2015-03-19; просмотров: 4167;