Физико-химические свойства углеводородного газа

Министерство образования Российской Федерации

Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова

А.Г. Берзин

Основы подземной гидравлики

(курс лекций и задачи для студентов-геофизиков по

специализации “Нефтегазовая геология и геофизика”)

| Рекомендовано учебно-методи-ческим объединением в качестве учебного пособия для студентов геологических специальностей не нефтяного профиля |

Якутск – 2003 г.

УДК 532.5 (075.8)

Утверждено научно-техническим советом университета

Рецензенты: профессор кафедры геофизики ЯГУ, д.г-м.н. Ю.А Ним.;

зам. директора ИПНГ СО РАН, профессор д.г-м.н. Э.Л.Бондарев

Приведена гидродинамическая теория однофазной фильтрации жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых средах для стационарного режима. Рассмотрены основные модели одномерных фильтрационных потоков, методы расчета гидродинамических характеристик и интерференции совершенных и несовершенных скважин. Курс лекций дополнен сведениями о физических свойствах газа, нефти и воды в пластовых условиях, фильтрационно-емкостных характеристиках пористой среды иэнергетических свойствах нефтегазоносных пластов.Для закрепления теоретических знаний приведена подборка задач, охватывающая излагаемые разделы. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов геологических специальностей не нефтяного профиля.

Свойства и характеристики горной среды и флюидов в

Подземных условиях

Лекция № 2

Пористое пространство пород-коллекторов заполнено флюидом, представляющим в общем случае смесь газа, нефти и пластовой воды. Это пространство еще называют гетерогенной системой.

Законы движения флюидов к эксплуатационным скважинам в такой среде сложным образом зависят от коллекторских свойств пористой среды, физико-химических свойств жидкостей и газов, а также от распределения давления и температуры в пласте. Рассмотрим коротко эти свойства.

1.1.Коллекторские свойства пород нефтяных и газовых месторождений.

Нефть и газ на месторождениях находятся в так называемых пластах-коллекторах, в качестве которых могут быть песчаники (терригенные породы), доломиты (хемогенные) и известняки (органогенные).

Блок схема классификации осадочных горных пород

Коллекторами могут быть только те породы, которые не только содержат флюиды, но могут отдавать их в процессе эксплуатации (отбора). Коллекторские свойства горной породы определяются в основном величинами их пористости и проницаемости и зависят от формы зерен, содержания фракций различного гранулометрического состава, свойств цемента, содержания глинистых минералов и трещиноватости.

Пористость.Под пористостью горной породы понимают наличие в ней пустот (межзерновых пор, каверн, трещин и т.д.), способных вмещать в себя нефть, газ и воду, т.е. емкость порового пространства.

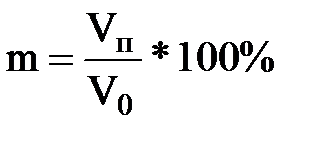

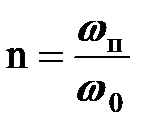

Для характеристики пористости используют понятие коэффициента пористости (m) и коэффициента просветности (n):

;

;  ,

,

Можно показать, что среднее значение просветности в пласте равно его пористости, т.е.  = m. = m.

|

Пористость зависит от взаимного расположения и укладки зерен, степени окатанности и отсортированности частиц, слагающих горные породы, наличия цементирующего материала. В природных условиях пористость пород колеблется в широких пределах: песчаники 3,5¸29%; глины 6-50%; известняки 2-33%; доломиты 6-33%.

| Рис. 2.1. |

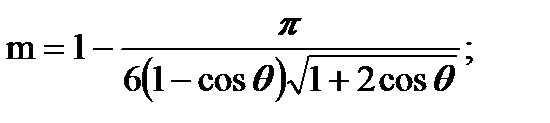

| Основным элементом (ячейкой) фиктивного грунта является ромбоэдр, который получается, если принять центры 8-ми соприкасающихся частиц за вершины углов (рис 2.1). Плотность укладки зависит от величины угла q в боковой грани. Изменение угла q = 600 ¸ 900. Углу 600 соответствует наибольшая, а углу 900 – наименьшая пористость. |

Пористость фиктивного грунта определяется по формуле Ч. Слихтера:

т.е. пористость не зависит от диаметра частиц шаров, а зависит от их взаимного расположения, определяемого углом q.

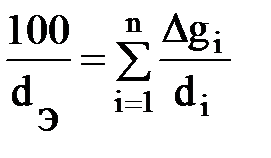

Чтобы формулы для фиктивного грунта можно было применять на практике для реального грунта, вводится эффективный диаметр частиц dэ, при котором оба грунта имеют одинаковое гидравлическое сопротивление и по которому оценивают коэффициент однородности грунта. Для определения dэ грунт просеивают и разделяют на фракции. За средний диаметр каждой фракции принимают среднеарифметическое значение крайних диаметров во фракции. Затем строят кривую механического (фракционного) состава грунта, откладывая на оси абсцисс средние диаметры фракции di, а на оси ординат накопительную сумму масс фракций Dgi, т.е. Dg1+Dg2+…+Dgi в процентах от общей массы (т.е. кумулятивную кривую распределения).

Распространены 2 способа определения dэ по кривой распределения: способ А. Газена и способ Крюгера - Цункера.

В первом способе за dэ принимают такой диаметр, который соответствует

10 % массы от суммы всех фракций (рис. 2.2).

10 % массы от суммы всех фракций (рис. 2.2).

Рис. 2.2

На уровне 10% массы фракций по кривой снимают диаметр dэ, а на уровне 60 % массы фракций - диаметр d0 и вычисляют коэффициент однородности k од = dэ/d0. Образец считается однородным, если коэффициент однородности не менее 0.2, а dэ находится в пределах от 0.1 до 3 мм.

В способе Крюгера - Цункера значение dэ определяют по формуле:

.

.

На коллекторские свойства породы огромное влияние оказывают форма и особенно величина пор. По И.М. Губкину различают следующие поры:

- сверхкапиллярные (d > 0,5 мм), в которых жидкость может свободно передвигаться;

- капиллярные поры (d = 0,5 ¸ 0,0002 мм), в которых еще возможно перемещение жидкости;

- субкапиллярные поры (d < 0,0002 мм), в которых из-за действия капиллярных и молекулярных сил жидкость при действующих перепадах давления передвигаться не может.

В соответствии с этим определяют:

1) общую пористость (абсолютную, физическую или полную, которая включает в себя объем всех пустот, в т.ч. связанных между собой и изолированных);

2) открытую пористость, включающую все сообщающиеся между собой поры, в которые проникает жидкость (газ) при данном давлении.

Пористость пласта характеризуется коэффициентом пористости. Различают коэффициент полной пористости и коэффициент открытой пористости. Коллекторские свойства породы определяются открытой пористостью. Так глина имеет высокую общую пористость за счет большого количества субкапиллярных, не связанных между собой пор, но низкую открытую пористость и коллектором не является.

Наличие цемента, особенно глинистого и карбонатного, значительно снижает пористость породы. На величину пористости пласта также значительноевлияние оказывает влияние его неоднородность, коэффициент которой устанавливается по фракционному анализу.

Величину пористости определяют в лаборатории по образцам нефти, поднятым из скважин и по данным геофизических измерений скважин (ГИС).

Проницаемость (k). Наряду с пористостью является важнейшим параметром, характеризующим коллекторские свойства породы. Проницаемостью горных пород называют способность пропускать через себя жидкость или газ при перепаде давления. Одни породы (например, глина) могут иметь большую пористость, но малую проницаемость. Другие, например, известняки, наоборот, при малой пористости характеризуются высокой проницаемостью. Между пористостью и проницаемостью нет функциональной связи. Проницаемость определяется не размером пор, а структурой порового пространства, связанностью пор между собой, трещиноватостью, удельной поверхностью и т.д. Почти все осадочные породы: пески, песчаники, конгломераты, известняки и доломиты в большей или меньшей степени проницаемы. Однако глины, плотные известняки и доломиты, несмотря на иногда высокую пористость, слабо проницаемы, так как имеют много субкапиллярных пор, в которых не происходит движение флюидов.

В метрической системе СИ за единицу проницаемости принимают (1м2) - проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью S = 1м2 и длиной l = 1м, перепаде давления 0.1Мпа (1атм) расход жидкости с динамической вязкостью m=1Па×с составляет 1м3/с. Величина проницаемости k=1м2 очень велика. На практике пользуются ее дробным значением, выраженным в единицах Дарси (Д)

1Д = 1.02×10-12 м2.

Физический смысл размерности проницаемости в единицах площади состоит в том, что проницаемость характеризует величину площади сечения каналов, по которым происходит фильтрация. Различают абсолютную (общую), эффективную (фазовую) и относительную проницаемости пород, которые будут определены далее при рассмотрении закона Дарси и его следствий.

Физико-химические свойства углеводородного газа

Лекция № 3

Горючие природные газы образуют или самостоятельные залежи - газовые месторождения или являются спутниками в нефтяных месторождениях.

Нефтяной газ - смесь предельных углеводородов парафинового ряда СnH2n+2 , в которой содержится метан, этан, пропан, бутан. Метан обычно преобладает (до 98%). Нередко присутствуют газы CO2, N2, H2S и др. По товарным качествам нефтяные газы условно подразделяют на сухие (СН4 свыше 85%, конденсата менее 10 см3/м3), тощие (СН4 до 73%, конденсата 10-30см3/м3), жирные (СН4 до 68%, конденсата более 30см3/м3). Конденсат – это жидкий продукт сепарации подземных газов. Он состоит из жидких в атмосферных, но газообразных в подземных условиях углеводородов - пентана и более тяжелых УВ.

Физическими свойствами газов, учитываемыми в уравнениях гидродинамики, являются: плотность (r), динамическая (m) и кинематическая (n) вязкость, критическое давления (Ткр) и критическая температура (Ткр). К ним также относятся, сверхсжимаемость (z) и растворимость (d) газов в нефти.

Плотность.Обычно пользуются не абсолютной плотностью, поскольку она зависит от давления (Р) и температуры (T), а относительной - по отношению к воздуху. Эта плотность представляет отношение масс единицы объема газа и к единице объема воздуха, взятых при одинаковых термобарических условиях. Плотность нефтяных газов по воздуху меняется от 0,554 (для метана) до 3,459 для гептана. Средняя плотность углеводородных газов по воздуху 0,7.

Вязкость газа - определяет свойство газа оказывать сопротивление взаимному перемещению его соседних слоев.

Различают динамическую (m) и кинематическую (n) вязкости.

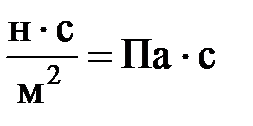

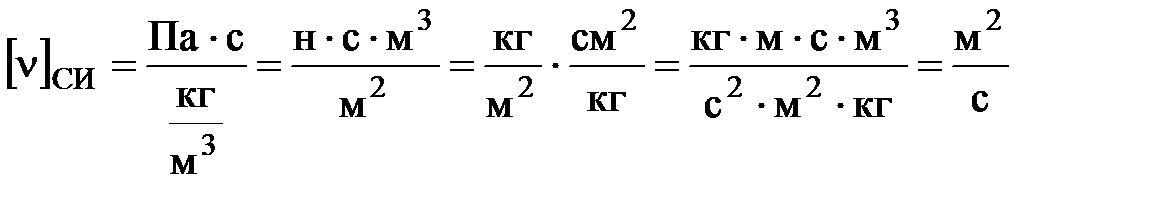

В системе СИ за динамическую вязкость принимается вязкость такой среды, на площадь слоя которой в 1 м2 действует сила внутреннего трения 1н при перепаде скоростей между движущимися слоями 1с-1. Это означает, что размерность динамической вязкости [m] =  .

.

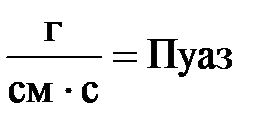

В технике распространена единица измерения в системе CГCE.

[m]CГCE =  .

.

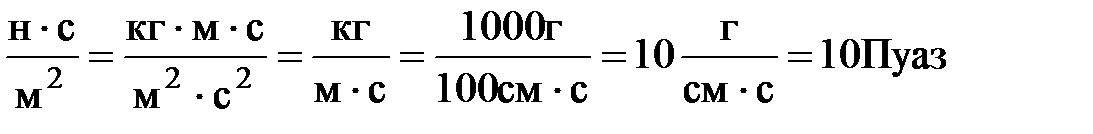

Соотношение между ними

Па×с =  .

.

1Па×с = 10 пуаз

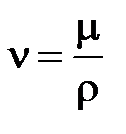

Кинематическая вязкость определяется через соотношение динамической вязкости и плотности:

;

;  .

.

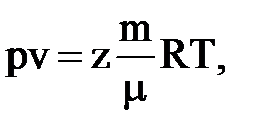

Сверхсжимаемость. Поведение реальных газов не вполне подчиняется уравнению Клапейрона-Менделеева и имеет вид:

Сверхсжимаемость. Поведение реальных газов не вполне подчиняется уравнению Клапейрона-Менделеева и имеет вид:

где: m - масса газа в кг-молях, m - молекулярная масса, кг; z - коэффициент сверхсжимаемости, определяемый в лаборатории или экспериментальным путем.

В последнем случае величину z определяют по схеме:

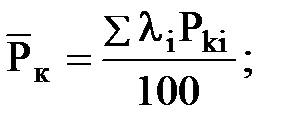

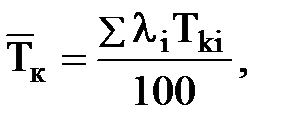

1. Вычисляют для газовой смеси средневзвешенные значения критического давления и критической температуры, называемые псевдокритическими.

где: Рki и Tki - критические (табличные) значения давления и температуры для газовых компонентов смеси, li - процентное или объемное содержание i-й компоненты в смеси.

Критическая температура Тк газа – это такая температура, выше которой газ ни при каком давлении не может перейти в жидкость, а близкое к этой температуре давление перехода газа в жидкость называют критическим – Рк.

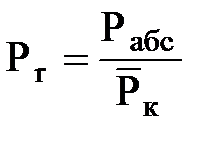

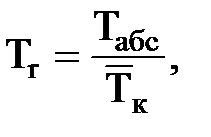

2. Вычисляют приведенные псевдокритические температуру и давление, как:

| Рис. 3.1. |

;

;

где: Рr и Tr - приведенные псевдокритические значения; Рабс и Табс - абсолютные значения давления и температуры.

3. Пользуясь номограммой Брауна по значениям Рr и Тr определяют сверхсжимаемость z:

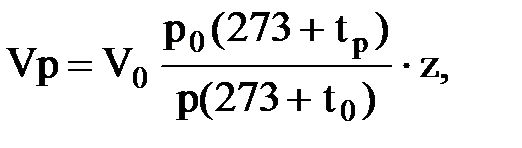

Зная коэффициент сверхсжимаемости, можно рассчитать, какой объем будет занимать газ в пластовых условиях:

где: V0, p0, t0 - соответственно, объем, давление и температура (по Цельсию) газа в атмосферных условиях на поверхности, а Vp и t p, соответственно, объем газа и температура в пластовых условиях.

Растворимость газов. Согласно закону Генри количество растворимого в жидкости газа при Т=const прямо пропорционально давлению. В пластовой нефти всегда содержится растворенный газ. Его тем больше, чем больше пластовое давление. Для реальных газов существует отклонение от закона Генри. Жирные газы лучше растворяются в нефти, чем сухие. Для сухих газов зависимость растворимости от давления - прямая линия, а для жирных - кривая. Кроме того, углеводородные газы лучше растворяются в легких, чем в тяжелых нефтях. С повышением температуры способность растворяться газов в жидкости понижается из-за увеличения упругости паров.

Максимальное давление, при котором в процессе изотермического расширения нефти начинается выделение сорбированного ею газа, называется давлением насыщения (Рнас). Давление насыщения равно сумме парциальных давлений растворенных газовых компонентов и зависит от температуры, состава и свойств сорбента и не может быть больше пластового давления. Нефти и пластовые воды с давлением насыщения равным пластовому давлению называются насыщенными. Это бывает, как правило, в присутствии газовой шапки.

При понижении пластового давления ниже давления насыщения происходит выделение газа из нефти в порядке обратном их растворению: вначале выделяются сухие (трудно растворимые), затем жирные (легкорастворимые). Возможность выделения газа из нефти при Р< Рнас нужно учитывать при фильтрации, т.к. потеря газа нефтью ухудшает ее движение в коллекторе. Нефть становится более вязкой и, кроме того, падает ее фазовая проницаемость.

Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 2081;