Институциональные преобразования и развитие институтов рынка. Стратегической целью институциональных преобразований в Республике Беларусь является создание системы институтов

Стратегической целью институциональных преобразований в Республике Беларусь является создание системы институтов, необходимых для становления и развития социально ориентированной рыночной экономики, позволяющей решать задачи повышения уровня жизни людей, модернизации производства, сохранения природной среды.

Институциональные преобразования предполагают:

• изменение отношений собственности и организационно-экономической структуры экономики;

• изменение роли различного типа хозяйствующих субъектов;

• создание необходимых условий и форм привлечения капитала;

• усиление управленческих и регулирующих функций в новых социально-экономических отношениях и др.

Институциональная структура национальной экономики сочетает общие механизмы регулирования рынка и специфические инструменты, различающиеся в зависимости от особенностей и фаз развития экономической системы. В нынешней экономической ситуации предстоит серьезно перестроить институциональную структуру, выбрать оптимальные инструменты стимулирования инвестиционной и инновационной активности, запустить механизмы трансформации сбережений в инвестиции, найти эффективные формы интеграции частных и общественных интересов. Следует отметить наличие множества альтернатив, поэтому выбор определяется, с одной стороны, системой целей экономической политики, с другой — наличным организационно-квалификационным потенциалом системы государственного регулирования.

Ключевая цель институциональных преобразований состоит в создании основополагающей системно полной совокупности институтов, необходимых для устойчивого функционирования экономики рыночного типа. Наряду с этим стоит задача формирования хозяйственного механизма, который обеспечил бы перераспределение ресурсов из устаревших и бесперспективных производств в производственно-технологические системы современного и нового технологических укладов, концентрацию ресурсов в точках их роста, модернизацию экономики, повышение ее эффективности и конкурентоспособности на базе современных технологий. Решению этой задачи должны быть подчинены наряду с мерами по приватизации госпредприятий также регулирование внешней торговли, финансовая и денежно-кредитная политика.

Комплекс институциональных мер по формированию правового пространства страны включает два направления:

1) ликвидацию разбалансированности отдельных элементов системы законодательства, обновление устаревших правовых актов, их согласование с международными нормами в области социально-экономических и экологических отношений;

2) создание институционально-правового пространства для развития рыночных отношений, становления конкурентной среды, поддержки предпринимательства и т.д. По море формирования правового сознания и неформальных институтов рыночного типа целесообразно постепенно сокращать нормы административного регулирования экономики.

Серьезную проблему для полнокровного функционирования институтов рынка представляет институциональный вакуум: прежние формальные (государственная собственность, централизованное планирование, уравнительное распределение, административное установление цен и др.) и неформальные институты разрушены, а институционализация новых отношений оказалась кропотливым процессом, требующим постоянного вмешательства государства. Несомненно, с отказом от социалистической идеологии автоматически не исчезли, а продолжают существовать психологические, этические и другие барьеры в принятии рыночной логики и формировании рыночной реакции на соответствующие сигналы. Как свидетельствует опыт стран с транзитивными экономиками, в условиях отсутствия многих институтов рыночного типа, а также несовершенной рыночной инфраструктуры отдельные секторы экономики развиваются неравномерно, создавая тем самым серьезные диспропорции в экономике.

Для построения эффективной экономической системы необходимо сформировать новые институты, адекватные современному уровню развития с учетом тенденций глобализации, ориентации на новейшие технологии и постиндустриальное общество, а также законодательно зафиксировать полезные для государства и общества сложившиеся и действующие институты, внося в них необходимые коррективы и придавая им нормативную определенность.

Начало институциональных реформ в странах с переходной экономикой было связано с трансформацией института собственности. Становление частной собственности, служащей базисом для утверждения рыночных отношений при формировании социального рыночного хозяйства, сопровождается и дополняется адекватными процессами, происходящими во всех других составляющих рынка. Однако создание института частной собственности при отсутствии сопутствующих ему рыночных институтов и поддерживающей инфраструктуры обрекает экономическую реформу на затяжной и неблагоприятный характер.

Следовательно, благоприятные институциональные условия предполагают, прежде всего, неприкосновенность прав собственности и эффективность механизмов, обеспечивающих переход прав на имущество, т.е. внедрение действенных рычагов защиты прав собственности, повышение роли малого и среднего предпринимательства, способствующего формированию конкурентной среды и инновационному развитию. Институты инновационного и инвестиционного развития являются основой становления рыночной инфраструктуры, обеспечивающей и поддерживающей финансовые рынки, функционирование которых в свою очередь требует наличия институтов кредитования, надзора, страхования и др.

Институциональная теория определяет «рынок» как совокупность институтов по организации совместной экономической деятельности людей, экономического обмена между ними в форме купли-продажи товаров и услуг, основанного на таких базовых принципах, как частная собственность, добровольное и эквивалентное взаимодействие самостоятельных и независимых экономических субъектов, конкуренция.

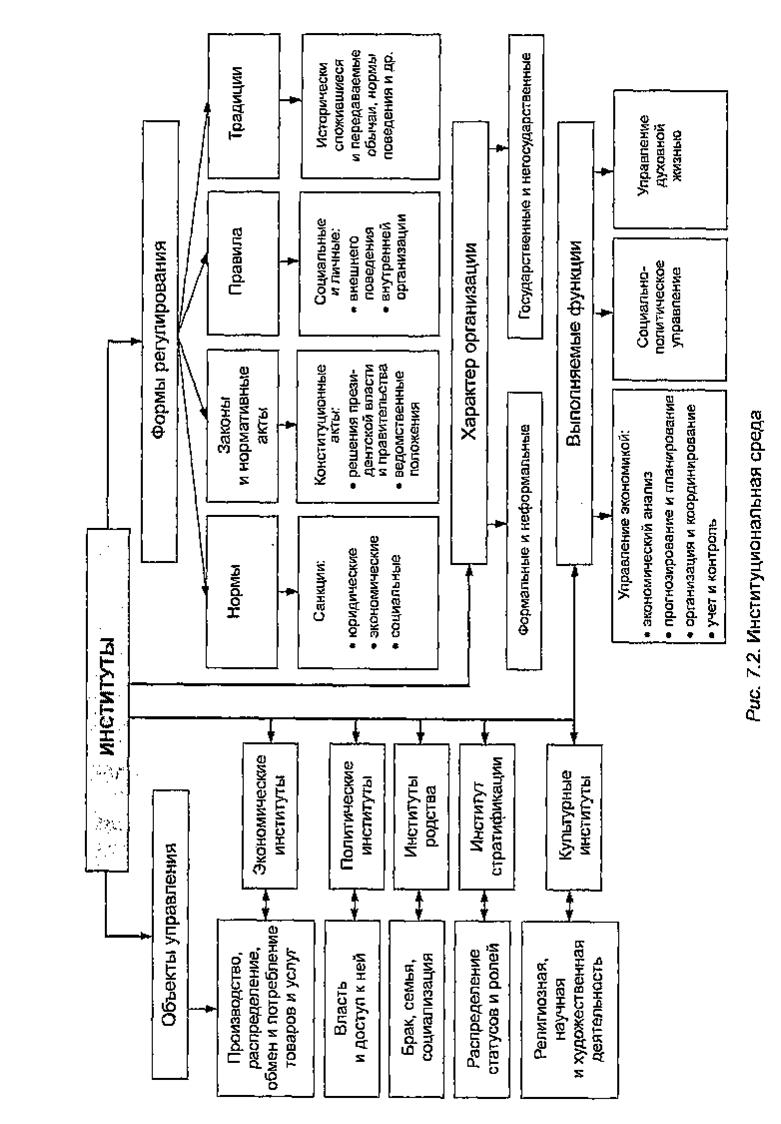

Совокупность институтов (рис. 7.2) образует целостную систему или институциональную среду. «Рыночность» институтов определяется соответствием их характера основным принципам рыночной экономики:

• свободы хозяйственной деятельности;

• всеобщности рыночных отношений;

• плюрализма и равноправия форм собственности;

• саморегулирования хозяйственной деятельности;

• свободного ценообразования;

• самофинансирования и экономической ответственности;

• гармоничного сочетания государства и рынка.

Степень, в которой реализуются данные принципы, указывает на уровень зрелости как формальных (правовые нормы, законы и нормативные акты, «писаные правила» организации, учреждения), так и неформальных (моральные нормы, традиции, обычаи, общественное мнение и др.) рыночных институтов. Согласно Д. Норту, развитой рынок представляет собой систему «институциональных ограничений», в рамках которой утверждаются рыночные ценности, институциональное пространство деятельности хозяйственных агентов.

Для того, чтобы охарактеризовать конкретное состояние рынка, необходимо рассмотреть его в единстве с процессами производства, распределения, обмена и потребления, общественного разделения труда, найма рабочей силы, с характеристиками видов и прав собственности и экономического обособления, с учетом риска хозяйственной деятельности, соотношения спроса и предложения, цен, а также рыночной инфраструктуры, т.е. совокупности учреждений государственного, частного и общественного секторов, обеспечивающей функционирование экономики на рыночных принципах и ценностях, реализующей их организационно-институциональное оформление (учреждения, биржи, ассоциации и др.).

Важнейшими рынками, где функционируют реальные рыночные институты, процессы и механизмы, являются рынки факторов производства, денежный, валютный, фондовый, товарные. Все рынки: находятся в тесной взаимосвязи в рамках процесса воспроизводства. Эти взаимодействия учитываются в полной макроэкономической модели, определяющей объемы производства и. занятость, процентные ставки, заработную плату и цены. Взаимодействие, например, рынка товаров и рынка труда осуществляется через связи между выпуском продукции и занятостью, между заработной платой и ценами. Взаимосвязь рынков товаров и капитала обусловлена, с одной стороны, влиянием процентных ставок на решения о расходах, с другой — воздействием доходов и цен на процентные ставки. Колебания валютных курсов — чаще всего результат перемен на рынке капитала, который тесно связан с валютным рынком.

Функционирование рынка, в том числе и требования, предъявляемые к его участникам, в известной степени регулируются как государственными органами, так и собственно рыночными механизмами. В частности, роль государства проявляется в применении антимонопольного законодательства, препятствующего суперконцентрации финансового и производственного капиталов. В качестве рыночных механизмов, ограничивающих возможность привлечения необоснованно больших объемов финансирования, следует назвать взаимозависимость структур капитала и финансового риска, а также эффект резервного заемного потенциала предприятия.

Рынок факторов производства (рынок ресурсов) выполняет системообразующую функцию в рыночной экономике. Факторы производства представляют собой используемые в производственном процессе материальные блага и услуги ресурсов экономики. Обычно их делят на четыре группы: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность. Данные факторы непосредственно воздействуют на производство и экономический рост. Их рассматривают также как факторы предложения. Иногда, в зависимости от цели анализа, к ним относят технологию, информацию и экологию.

В соответствии с классификацией факторов производства выделяют четыре основных вида доходов (земельную ренту, заработную плату, процент, предпринимательский доход или прибыль), которые называются платой за услуги этих факторов. В условиях рыночной экономики все факторы производства покупаются и продаются, и рынок имеет дело с ценой каждого из них, или доходом от него. Но поскольку речь идет об оплате услуг, предоставляемых фактором, а не о факторе как таковом, то заработная плата рассматривается как плата за услуги рабочей силы, процент — плата за «услуги» капитала, рента — за «услуги» земли, прибыль — за предпринимательские услуги.

Рынок факторов производства как один из сегментов рыночной экономики функционирует по законам спроса и предложения, но при этом нужно иметь в виду, что спрос па факторы — это не первичный (как на рынке конечных товаров и услуг), a вторичный спрос, поскольку предприниматель приобретает их не для удовлетворения личных потребностей, а для производства конечной продукции, приносящей прибыль. Следовательно, общий объем потребности бизнеса в факторах производства определяет совокупный спрос на них.

Рынок труда является ключевым элементом перехода к рыночной системе хозяйствования. Его можно определить как многомерную, многоуровневую систему рыночных институтов, организаций и учреждений госсектора, бизнес-сообщества и общественных объединений (типа профсоюзов и др.), решающих всю совокупность проблем воспроизводства рабочей силы и использования труда и выполняющих многочисленные функции как на микро-, так и на макроуровне. Это, прежде всего, условия, и механизмы найма работников, порядок и уровень оплаты их труда, объемы и структура занятости, уровень и динамика безработицы, направления и механизмы повышения квалификации и переквалификации работников и т.д.

Для эффективного функционирования рынков рабочей силы в условиях свободы предпринимательства требуется соответствующая экономическая инфраструктура. До момента ее создания важнейшие функции их регулирования остаются за государством. Разграничение сфер влияния рынка и государства во многом является центральным звеном экономических реформ в социально-трудовых отношениях. Фундаментальная проблема поиска оптимального сочетания прямых и косвенных методов регулирования рынка труда в переходных экономиках решается по-разному, наибольший опыт в этой области накоплен в высокоразвитых странах.

Совершенно новым явлением для переходного периода стало появление безработицы — чрезвычайно сложного по своей экономической, социальной, политической природе феномена рыночной экономики. Определенный уровень безработицы — неизбежное свойство свободного рынка. Очень высокий ее уровень ведет к экономическим потерям, социальному напряжению из-за ухудшения благосостояния людей. Поэтому политика государства в социально-трудовой сфере в переходный период не может быть направлена, как это было в эпоху социализма, на предотвращение данного явления. Задача состоит в удержании безработицы на экономически эффективном и политически приемлемом уровне.

С 1995 г. в Беларуси начался этап укрепления и создания сильных государственных институтов при одновременном переходе к эволюционной модели либерализации экономики, последовательному созданию институтов свободного рынка как необходимому условию либерализации в сфере оплаты труда и занятости.

За прошедшие годы проведены системные преобразования нормативно-правовой базы рыночных институтов, в том числе в сфере трудовых отношений и занятости. Созданы конституционные гарантии и законодательное обеспечение рыночных реформ. В Основном законе страны гарантируются, во-первых, право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, т.е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда (ст. 41); во-вторых, на справедливое вознаграждение за экономические результаты труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением (ст. 42). В развитие положений Конституции в республике приняты Гражданский и Трудовой кодексы, установлены основные формы заработной платы и стимулирования труда, включая трехуровневую тарифную систему и т.д. Важным регулирующим документом является Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», в котором определен порядок контрактной формы найма.

На рынке труда республики в 2010 г. было достигнуто относительное равновесие: уровень безработицы находился в социально допустимых пределах, увеличилась средняя заработная плата, сократилась доля малообеспеченных граждан. В результате принятых мер по улучшению деловой среды и условий развития частного сектора возросли число вакансий (на 1 января 2011 г. оно составило 4-8,8 тыс., что на 41,4 % больше по сравнению с 2009 г.) и, соответственно, объемы трудоустройства на созданные рабочие места (трудоустроено 181,8 тыс. чел., или на 8,2 % больше, чем в 2009 г.). При этом в Минске вакансий было в 4,9 раза больше, чем безработных, в Минской области — в 1,3, в Брестской и Могилевской областях — в 1,2 раза. В связи с этим напряженность на рынке труда снизилась до 0,6 % безработных на вакансию (в I кв. 2010 г. — 1,0 %).

В целом ситуация на рынке труда остается стабильной, уровень безработицы удерживается в социально допустимых пределах (на 1 мая 2011 г. — 0,7 % численности экономически активного населения), однако сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Рынок труда по-прежнему ориентирован на рабочие профессии — около 78 % общего количества вакансий. За последние годы значительно возросло число лиц, получивших высшее образование, при одновременном сокращении числа подготовленных по рабочим профессиям в учреждениях профессионально-технического образования. В результате увеличился разрыв между объемом и структурой подготовленных кадров и реальной потребностью в них организаций. Актуальной остается проблема женской и молодежной безработицы, несмотря на ее снижение. Сложно решаются вопросы трудоустройства инвалидов, граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РБ, а также граждан, имеющих длительный перерыв в работе.

Анализ конъюнктуры рынка труда показывает, что, с одной стороны, существует избыток кадров, а с другой — дефицит квалифицированных работников. Для многих организаций характерны превышение фактической численности работников над экономически обоснованной, низкий уровень оплаты труда, высокая текучесть кадров, отсутствие программ повышения квалификации и развития персонала. Особенно сложная ситуация складывается на тех региональных рынках, где подавляющая часть трудовых ресурсов занята на одном—двух градообразующих предприятиях.

Государственное регулирование занятости населения представляет собой целенаправленное воздействие государства на процессы формирования, распределения и использования рабочей силы посредством нормативно-правовых, экономических и административных методов и инструментов, направленных на повышение эффективности функционирования рынка труда и удержание безработицы в пределах социально допустимого уровня. Проводимые в стране преобразования, ориентированные на обеспечение устойчивого развития экономики и рост уровня жизни населения, требуют создания адекватных организационно-правовых условий для перехода к активной политике на рынке труда.

Перспективным является формирование в рамках СНГ, стран ЕЭП общего рынка труда. Речь идет о системе согласованных мер по воспроизводству, обмену и совместному использованию рабочей силы. Приоритетами политики на нем должны стать: обеспечение свободы передвижения граждан, признание их профессионально-квалификационного статуса и подтверждающих его документов, разработка специальных программ создания и сохранения рабочих мест, включая организацию общественных работ.

Рынок капитала — это рынок финансового капитала (прежде всего, кредитный рынок), т.е. финансовых средств, предназначенных для приобретения оборудования, зданий и сооружений. Так, капитал в виде средств производства физически не может переливаться из одних отраслей в другие, однако без этого рыночная экономика функционировать не в состоянии. Противоречие между необходимостью свободного перехода капитала из одних отраслей производства в другие и закрепленностью производственного капитала в определенной натуральной (физической) форме разрешается в движении денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Трансформацию денежного капитала в ссудный обеспечивает кредит. С его помощью свободные денежные капиталы и доходы субъектов хозяйствования, сектора домашних хозяйств и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование. Таким образом, кредит в рыночной экономике необходим, прежде всего, как эластичный механизм перехода капитала из одних отраслей в другие и управления нормой прибыли.

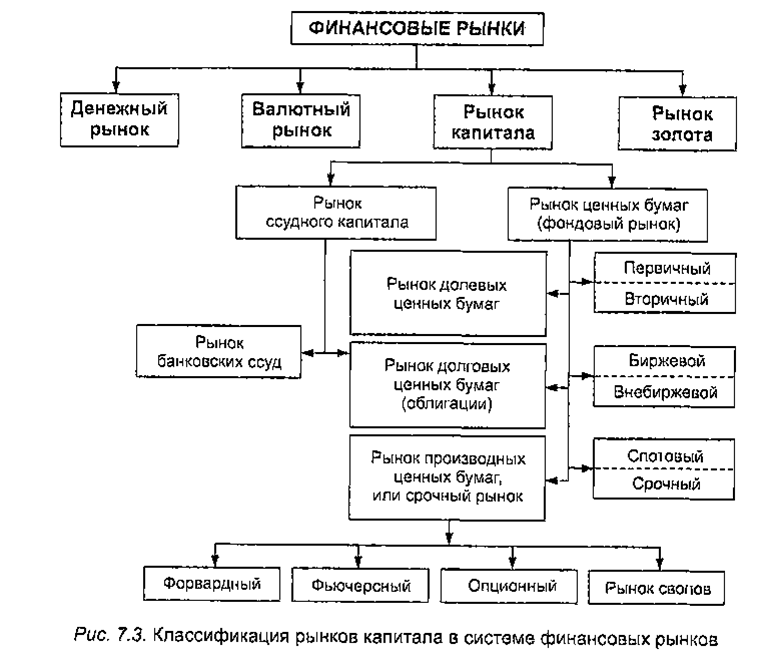

Перемещение финансовых потоков между кредиторами и заемщиками, собственниками и их фирмами образует движение капитала в системе финансовых рынков. Как показывает развитие мировой экономики, доминирующее место в этой системе занимают рынки капитала, условная классификация которых представлена на рис. 7.3.

Взаимодействуя со всеми финансовыми рынками (валютным, денежным, золота) рынок капитала участвует в организованной (или неформальной) системе торговли финансовыми актинами и инструментами, в обмене деньгами и их эквивалентами, предоставлении кредита и мобилизации капитала. Собственно рынок капитала делится на рынок ценных бумаг и рынок ссудного капитала.

Кроме того, выделяют следующие формы потоков капитала, в том числе международных: по функциональному назначению — ссудный капитал (в виде кредита) и предпринимательский капитал (в виде инвестиций); по принадлежности — частный и государственный капитал; по целевому назначению — частные и государственные, прямые и портфельные инвестиции; по срокам движения — кратко-, средне- и долгосрочный капитал.

Рынок ссудного капитала — это рынок среднесрочных (от 1 года до 5 лет) и долгосрочных (свыше 5 лет) ссуд, опосредующий соединение предложения средне- и долгосрочных денежных накоплений нефинансового сектора и спроса на средне- и долгосрочные ссуды, необходимые для целей финансирования (инвестиции). Часто его называют рынком капитала. Он охватывает рынок банковских ссуд и рынок долговых ценных бумаг (облигации, векселя и др.).

Рынок ценных бумаг — часть рынка капитала, где осуществляются эмиссия, купля-продажа ценных бумаг и прав на них. Ценные бумаги представляют собой краткосрочный капитал, т.е. мобилизуемый на краткосрочный период с целью покрытия дополнительного спроса на денежные средства. Соответственно, сделки по краткосрочным ценным бумагам с низким уровнем риска осуществляются на рынке краткосрочного ссудного капитала, или денежном. Последний охватывает все финансовые организации, занимающиеся покупкой, продажей и передачей краткосрочных (до 1 года) кредитных обязательств и векселей, а также международный дилерский рынок краткосрочных финансовых обязательств, выпускаемых государством, фирмами и финансовыми организациями. Денежный рынок обычно включает несколько сегментов, наиболее важным из них сегодня является так называемый межбанковский рынок, или рынок межбанковских депозитов. Основными ценными бумагами денежного рынка являются казначейские векселя, коммерческие бумаги, банковские акценты и свободно обращающиеся депозитные сертификаты.

Как уже отмечалось выше, капитал может выступать в денежной, производственной и товарной формах. Именно рынок ценных бумаг (фондовый рынок) позволяет ускорить его переход от денежной к производственной форме. Фондовый рынок выполняет две функции: первая заключается в обеспечении гибкого межотраслевого перераспределения капитала и мобилизации денег населения с тем, чтобы направить их на развитие тех отраслей, где может быть обеспечена более высокая экономическая эффективность производства конкурентоспособной продукции и оказания услуг; вторая предполагает мобилизацию временно свободных денежных средств на удовлетворение нужд государства, других организационных структур.

Рынок ценных бумаг, в свою очередь, делится на (см. рис. 7.3):

• первичный, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг. Именно здесь компании получают необходимые финансовые ресурсы путем продажи своих ценных бумаг;

• вторичный, предназначенный для обращения ранее выпущенных ценных бумаг. Компании не получают здесь финансовых ресурсов непосредственно, однако этот рынок исключительно важен, поскольку дает возможность инвесторам при необходимости возвратить денежные средства, вложенные в ценные бумаги, а также получить доход от операций с ними;

• биржевой, т.е. рынок ценных бумаг, осуществляемый фондовыми биржами, которые сами определяют порядок участия в торгах для эмитентов, инвесторов и посредников;

• внебиржевой, предназначенный для обращения ценных бумаг, не получивших допуска на фондовые биржи (не прошедших листинг). Этот рынок занимает значительную часть фондового рынка;

• спотовый, на котором обмен активов на денежные средства осуществляется непосредственно во время сделки;

• срочный, где ведется торговля срочными контрактами, предусматривающими поставку базисных активов в будущем. Срочный рынок в зависимости от вида предлагаемых на ном финансовых инструментов в свою очередь делится на несколько сегментов (форвардный, фьючерсный, опционный рынки и рынок свопов).

Инвестиции составляют воспроизводственную основу рынка капитала, поскольку экономика любой страны постоянно требует определенного объема привлекаемых ресурсов (все виды имущественных, финансовых и интеллектуальных ценностей или активов). В данном случае речь идет о предпринимательском капитале, который в отличие от ссудного не передается другому предпринимателю (инвестору) во временное пользование с целью получения процента. Предпринимательский — это капитал, вложенный в различные предприятия путем прямых или портфельных инвестиций с целью получения прибыли и прав на управление предприятием (акционерным обществом, товариществом).

Таким образом, на рынке капитала аккумулируются и обращаются долгосрочные капиталы и долговые обязательства. Он является основным видом финансового рынка в условиях рыночной экономики, с помощью которого компании изыскивают источники финансирования своей деятельности. С точки зрения экономики в целом, — это рынок, на котором промышленность и торговля, государство и местные органы власти мобилизуют долгосрочный капитал. Деньги поступают от частных инвесторов, страховых компаний, пенсионных фондов и банков и, как правило, перераспределяются эмиссионными домами (финансовое учреждение, обычно торговый (коммерческий) банк, которое специализируется на размещении ценных бумаг частных компаний на фондовой бирже) и коммерческими банками.

Фондовые биржи, являясь частью рынка капитала, формируют на нем рынок акций и облигаций, которые будучи выпущенными и представляют собой капитал. Именно наличие и развитость рынков капитала отличают промышленно развитые страны от развивающихся и стран с переходной экономикой, где возможности мобилизации промышленного и торгового капиталов либо отсутствуют, либо весьма ограничены.

Становление рынка капитала в Беларуси началось в 1990 г. с принятием Закона «О Национальном банке Республики Беларусь» и предусматривает формирование национальной финансово-кредитной системы, межбанковского, валютного и фондового рынков. Общее регулирование рынка капитала и так называемый «разумный надзор» реализуются также путем принятия законодательных актов о деятельности банков и эмиссии ценных бумаг. Через Национальный банк, Министерство финансов РБ и другие учреждения государство устанавливает детальные правила эмиссии и вторичного оборота, разрешает применение новых инструментов и операций, выдает лицензии на участие в тех или иных сделках, санкционирует открытие бирж и иных рынков, устанавливает формы отчетности и операционные стандарты.

Регулирование рынка ссудного капитала (ослабление ограничений и запретов) связано со стремлением государства воздействовать на макроэкономические процессы, поддерживать конкурентоспособность национальной кредитной системы, стимулировать развитие конкуренции, привести национальную практику в соответствие с международной. Функционирование данного рынка базируется на специальном институциональном механизме. Технико-организационную основу составляют Национальный банк, коммерческие банки, брокеры и другие учреждения, являющиеся посредниками в движении ссудного капитала. В настоящее время институциональный механизм включает также биржи, расчетные центры, электронные операционные системы и др.

Важнейшая проблема на современном этапе развития рынка капитала заключается в отставании его потенциала, объема и динамики от темпов роста белорусской экономики, от потребности формирования внутренних инвестиционных ресурсов и их перераспределения в реальный сектор. Для создания условий экономического роста рыночные инструменты должны не столько обслуживать преимущественно спекулятивные сделки, сколько обеспечивать трансформацию сбережений в инвестиции, осуществляя при этом свою основную макроэкономическую функцию, что позволит создать в стране эффективную инвестиционно-инновационную модель развития.

Реформирование системы внешней торговли в связи с переходом Беларуси к рыночной экономике обусловило отказ от государственной валютной монополии, существовавшей в бывшем СССР и создание валютного рынка.

Валютный рынок — это система экономических и организационных отношений, возникающих между домашними хозяйствами, фирмами, коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных документов в иностранных валютах; это рынок, посредством которого реализуются краткосрочные кредитные операции с валютой; официальный или неофициальный центр, где осуществляются операции по купле-продаже иностранных валют; валютная биржа. Рассмотрим архитектуру и инфраструктуру валютного рынка и перечень основных операций.

Институциональными участниками валютного рынка выступают коммерческие и центральные банки, валютные биржи, брокерские агентства, международные корпорации (субъектами валютного рынка являются и экспортеры, и импортеры). Коммерческие банки не только диверсифицируют свои портфели за счет иностранных активов, но и осуществляют валютные сделки от лица фирм, выходящих на внешние рынки в качестве экспортеров и импортеров. К услугам банков и небанковских финансовых институтов обращаются и индивидуальные участники валютного рынка: туристы, путешествующие за пределами своей страны; лица, получающие денежные переводы от родственников, проживающих за границей; частные инвесторы, вкладывающие капитал в иностранную экономику и др.

Основные сегменты валютного рынка — биржевые торги (на валютных биржах), внебиржевой (межбанковский) рынок, рынок наличных валют, международные финансовые центры.

Как показывает мировой опыт, подавляющая часть денежных активов, реализуемых на валютных рынках, имеет вид депозита до востребования в крупнейших банках, осуществляющих торговлю друг с другом. Лишь незначительная часть рынка приходится на обмен наличных денег. Именно на межбанковском валютном рынке определяются основные котировки валютных курсов.

Валютный рынок, прежде всего, обеспечивает валютно-кредитное и расчетное обслуживание экспортно-импортных операций, а также валютных операций, связанных с инвестированием капитала за пределы национальной экономики. Наряду с выполнением функций обслуживания международного оборота товаров, услуг и капиталов, формирования валютного курса под влиянием спроса и предложения валютный рынок предоставляет возможности хеджирования, т.е. страхования валютных рисков, а также защиты от приложения спекулятивных капиталов.

Республика Беларусь приступила к формированию валютного рынка в 1992 г. Процесс демонтажа старых командно-административных и построение новых рыночных структур в денежно-кредитной и валютной сферах начался с создания основных законодательных и нормативных актов, регулирующих валютные операции в стране. Впервые Национальный банк РБ ввел понятия внутреннего валютного рынка и валютных аукционов и определил порядок их функционирования в «Положении о временном порядке проведения валютных операций на территории Республики Беларусь» (1992 г.). Операции по купле-продаже иностранной валюты осуществляют, прежде всего, валютные биржи. В июне 1994 г. Национальный банк утвердил «Основные правила проведения валютных операций на Межбанковской валютной бирже», в соответствии с которыми биржевой совет ввел в действие «Правила проведения валютных операций на МВБ». Они содержали детальные нормы ведения торгов, порядок определения рыночного курса, оформления заключенных сделок и расчетов, комиссионного вознаграждения, отчетности участников торгов. С этого времени главным валютным рынком является Межбанковская валютная биржа (с 1999 г. — Белорусская валютно-фондовая биржа).

Функционирование валютного рынка страны и его компонентов определяется характером и объемом таких системообразующих процессов, как:

• обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов;

• формирование валютного (обменного) курса белорусского рубля с учетом спроса и предложения.

Оборот внутреннего валютного рынка в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизился на 31,7 % и составил 112 млрд дол. США, в том числе оборот внебиржевого рынка — на 44,4 % (76,4 млрд дол.). При этом оборот биржевого рынка возрос на 50,4 % (до 21,2 млрд дол.), наличного рынка — на 15,1 % (до 14,4 млрд дол.). Ухудшение состояния платежного баланса страны привело к превышению спроса на иностранную валюту над ее предложением на внутреннем валютном рынке со стороны юридических и физических лиц.

Так, предложение иностранной валюты юридическими лицами — резидентами увеличилось на 15,4 % и составило 15,1. млрд дол. США, спрос — на 31,5 % (22 млрд дол.). В результате опережающих темпов роста спроса над предложением объем чистой покупки иностранной валюты в данном сегменте 1 валютного рынка увеличился с 3,6 млрд дол. США в 2009 г. до 6,9 млрд дол. в 2010 г. Основной объем покупки иностранной валюты субъектами хозяйствования — резидентами в 2010 г. был направлен на погашение кредитов, закупку сырья и материалов, оборудования и комплектующих, оплату топливно-энергетических ресурсов. Всего на данные цели было использовано 83 % купленной валюты.

Предложение иностранной валюты населением возросло на 10,5 % и составило 6,8 млрд дол. США, спрос — на 19 % (8,3 млрд дол. США). Чистый спрос населения на иностранную валюту в 2010 г. сложился в размере 1,5 млрд дол. США против 0,8 млрд дол. в 2009 году.

Операции нерезидентов на внутреннем валютном рынке в 201.0 г. характеризовались увеличением предложения в 2,5 раза (до 2,7 млрд дол. США) при одновременном росте спроса в 2 раза (до 2,1 млрд дол.). Объем чистого предложения нерезидентами иностранной валюты составил 671,6 млн дол. США против 65,3 млн дол. в 2009 г., что было связано с проведением в ноябре 2010 г. сделки СВОП с Народным банком Китая.

Чистая продажа иностранной валюты банками-резидентами в 2010 г. составила 481,1 млн дол. США против 782,1 млн дол. в 2009 году.

Большинство операций с иностранной валютой на валютном рынке осуществлялось в долларах США (57,8 %). По сравнению с 2009 г. доля этой валюты уменьшилась на 7,5 процентного пункта при повышении удельного веса евро с 27,9 до 31,9 %. Доля российского рубля возросла с 6,8 до 9,4 %. Объем операций с другими иностранными валютами оставался незначительным — всего 1 %, увеличившись на 0,9 процентного пункта по сравнению с уровнем 2009 года.

Положительным моментом в развитии валютного рынка явились попытки, предпринятые Национальным банком, Министерством финансов РБ, направленные на образование нового сегмента ценных бумаг на белорусском рынке — сегмента валютных облигаций. Это позволяет создать необходимую нормативно-правовую базу, отладить механизмы обращения валютных облигаций и расширить в дальнейшем данный сегмент в сторону как инвесторов — юридических лиц (резидентов и нерезидентов), так и эмитентов (субъектов хозяйствования Республики Беларусь), а также ввести в активный оборот фьючерсные и опционные контракты.

Таким образом можно отметить, что в Беларуси создана и функционирует институционально-правовая и организационная структура валютного рынка, в основном соответствующая современным требованиям. Несмотря на позитивные тенденции, предстоит еще большая работа по совершенствованию функций, инструментов и механизмов валютных торгов на всех сегментах рынка, доведение его характеристик до уровня мировых стандартов.

Фондовый рынок в экономической системе государства является одним из базовых рыночных институтов и частью рынка капитала, где осуществляются эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Основное его назначение состоит в обеспечении аккумулирования временно свободных денежных средств для инвестирования в перспективные отрасли экономики. Кроме того, рынок ценных бумаг решает также задачи, как обслуживание государственного долга, перераспределение прав собственности, осуществление спекулятивных операций.

Общая структура фондового рынка представлена инвесторами (стратегическими и институциональными), эмитентами (организациями, заинтересованными в привлечении денежных средств для развития производства), инфраструктурой, являющейся связующим звеном между инвесторами и эмитентами, и органами регулирования его деятельности.

Функционирование фондового рынка (первичного и вторичного) обеспечивают профессиональные участники: операторы (брокеры, дилеры), организаторы работы бирж (торговых площадок), клиринговые организации, банки и депозитарии, реестродержатели.

Из всей совокупности функций фондового рынка особенно важны:

• инвестиционная, т.е. образование и распределение инвестиционных ресурсов, необходимых для развития производства и технического прогресса;

• передела собственности путем использования пакетов Денных бумаг, прежде всего акций.

Фондовый рынок регулирует многие процессы в рыночной экономике, например обеспечивает перелив капитала между отраслями и регионами, что позволяет проводить своевременные структурные преобразования в экономике, повышать ее адаптационную способность к новым условиям глобализации.

Развитый фондовый рынок располагает для этих целей эффективными финансовыми инструментами мобилизации сбережений в экономике и их конвертации в инвестиционные ресурсы. Он содействует институциональным переменам, поскольку акции и другие ценные бумаги используются для построения современных экономических форм и структур рыночных отношений, в числе которых холдинги различного уровня. Фондовый рынок способствует повышению уровня ликвидности финансов предприятий, поддерживая в их портфеле гарантийную долю ликвидных ценных бумаг. Фондовые индексы (Доу-Джонса, NASDAQ и др.) служат барометром рыночной конъюнктуры, давая макроэкономическую характеристику и отражая состояние определенного сектора фондового рынка и экономики в целом. Наиболее важным изменением последнего десятилетия в сфере торговли ценными бумагами стала усиливающаяся интеграция национальных фондовых рынков, в том числе стран с переходной экономикой, в единый мировой фондовый рынок. Именно в этот период появилась теория управления международным портфелем. В настоящее время практически все крупнейшие финансовые структуры формируют свои портфели с условием содержания в них ценных бумаг отдельной страны пропорционально капитализации ее фондового рынка в мировой капитализации. Так, фондовый рынок США занимает 42 %, Японии — 15, Великобритании — 9, других развитых стран — 23, возникающих рынков — 11 %.

Появление фондового рынка в Беларуси относится к 1992 году, когда был принят Закон «О ценных бумагах и фондовых биржах». За период своего существования данный сегмент финансового рынка стал достаточно развитым в плане инфраструктуры, выпускаемых инструментов, прозрачным и контролируемым со стороны государства.

Биржевой рынок ценных бумаг существует в стране уже более 15 лет. За эти годы проделана масштабная работа по формированию нормативной и технологической инфраструктуры биржевых операций с ценными бумагами. Регулярно функционирующий на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) сегмент государственных ценных бумаг (ГЦБ) позволил на практике отработать и поддерживать в актуальном состоянии многие аспекты организации биржевой деятельности: работу с биржевым товаром, формирование системы биржевых посредников, методы организации торговли и регламент, механизмы обеспечения транспарентности на рынке ценных бумаг, надежность клиринговых и расчетных процедур.

По итогам 2010 г., доля негосударственных ценных бумаг на биржевом рынке впервые в истории достигла 28 % общего объема торгов, из которых около 1 % пришлось на акции. Однако наибольший оборот по-прежнему имеют государственные ценные бумаги.

По экспертным оценкам, в структуре объема эмиссий ценных бумаг свыше половины (52 %) занимают облигации банков; 32 % — облигации местных исполнительных и распорядительных органов, или облигации местных займов (ОМЗ); 11% — ГЦБ; 4 % — корпоративные облигации предприятий. Вместе с тем имеет место устойчивый тренд к сокращению доли государственных ценных бумаг за счет роста сегмента облигаций предприятий реального сектора.

В объеме торгов в 2010 г. первое место (72 %) принадлежит сделкам с ГЦБ, второе (14 %) — с облигациями банков, третье (8 %) — облигациями ОМЗ, последнее (1 %) — акциями предприятий.

Усиление позиций за последние три года облигаций банков, предприятий и органов местной власти способствовало их вовлечению в орбиту рынка РЕПО. Динамика здесь очень заметна. В 2010 г. сегмент РЕПО поднялся практически с нулевых значений: по корпоративным облигациям — до 14 %, по ОМЗ — до 19 % общего объема торгов данными видами ценных бумаг. По ГЦБ доля сделок достигла рекордных 78 % общего объема торгов РЕПО этими облигациями, тогда как в предыдущие годы она находилась на уровне 50—60 %. В целом сегмент РЕПО в 2010 г. составил 60 % общего объема сделок со всеми видами ценных бумаг.

Для учета прав на ценные бумаги, которые выпущены в без-документарной форме, в республике действует депозитарная система, состоящая из двух центральных депозитариев (центральный депозитарий Национального банка РБ — по ГЦБ и ценным бумагам Национального банка; РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» — по акциям, облигациям юридических лиц и муниципальным облигациям) и 54 депозитариев второго уровня. Учет прав собственности в настоящее время осуществляется по мировым стандартам с использованием депозитарных технологий, что обеспечивает не только сохранность ценных бумаг, но также надежность, скорость и простоту оформления сделок с ними.

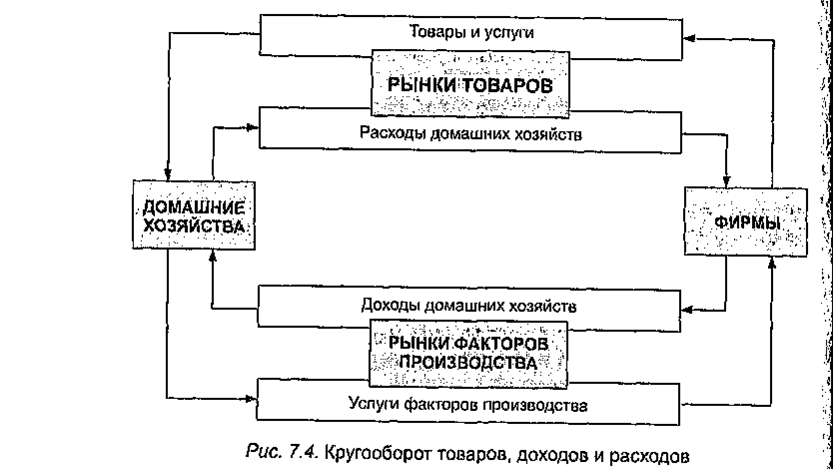

Товарные рынки. Развитие товарно-денежных отношений в рамках современных рыночных институтов глубоко затрагивает и сферу обращения, поскольку торговля, процессы купли-продажи составляют суть рынка (рыночного механизма). Эти процессы являются органичной частью воспроизводственного цикла (производство, распределение, обмен, потребление), производства и потребления ВВП (частное потребление, государственные расходы, валовые инвестиции, чистый экспорт), кругооборота товаров, доходов и расходов (рис. 7.4).

Кругооборот товаров реализуется в сфере купли-продажи товаров и услуг, образующей товарные рынки, основой которых являются рынки потребительских товаров, услуг и продукции производственно-технического назначения. Основными целями, развития товарных рынков являются:

• удовлетворение потребностей населения и хозяйства страны в товарах народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

• создание отечественным производителям условий для реализации товаров и обеспечения высокой эффективности производства;

• обеспечение положительного внешнеторгового баланса.

Для достижения поставленных целей создаются и совершенствуются организационные, материально-технические и правовые условия функционирования товарного рынка, прежде всего его инфраструктуры. Рыночная инфраструктура товарного рынка — это совокупность предприятий и организаций, обеспечивающих товародвижение: продажу, прием и отпуск товаров, их хранение, переработку, сортировку, упаковку и транспортировку, информационное обслуживание, маркетинг, денежные операции с поставщиками и покупателями. Основными институтами товарных рынков являются товарные биржи и торговые предприятия (оптовые и розничные, торговые дома).

Институционально-правовые основы данных изменений были заложены в начале 1990-х гг. с принятием базовых законов: «О предприятиях в БССР» (1990 г.), «Об акциях» (1991 г.), «О товарных биржах» (1992 г.), «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (1.993 г.), «О защите прав потребителей» (1993 г.), «О стандартизации» (1995 г.), «О сертификации продукции, работ и услуг» (1995 г.), «О рекламе» (1997 г.) и др.

Товарная биржа постоянно проводит мониторинг цен, складывающихся в результате биржевых торгов, и анализирует информацию о внебиржевом рынке. Отмечено, что на протяжении 2010 г. цены на бирже соответствовали уровню цен на аналогичные товары на рынках сопредельных государств. Участники торгов признают преимущества биржевой торговли, считая необходимым ее более активное использование в торгово-экономической деятельности.

Одним из приоритетных направлений развития товарных рынков является рост объемов реализации новых видов услуг (маркетинговые, правовые, банковские, депозитные, страховые, информационные, консалтинговые), образующих инфраструктуру рыночного хозяйства. В частности, предусматривается интенсифицировать услуги, связанные с освоением и использованием современных методов инжиниринга, прогнозированием и маркетингом наукоемкой продукции, инновационным бизнесом.

Важная роль в развитии товаропроводящей сети отводится созданию системы электронной торговли, что требует объединения усилий и ресурсов предприятий и организаций, оказывающих информационно-маркетинговые услуги в сфере внутренней и внешней торговли, с целью взаимовыгодного продвижения отечественной продукции не только на внутренний, но и на рынки России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Таким образом, в республике ведется целенаправленная работа по развитию институтов товарных рынков, рыночной инфраструктуры, созданию маркетинговых и коммерческих служб торговых, производственных предприятий и организаций разных форм собственности, предприятий сервисного обслуживания, товарных бирж, торговых домов и других коммерческих структур как во внутри-, так и во внешнеэкономической сферах деятельности.

Дата добавления: 2016-09-20; просмотров: 2745;