И ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

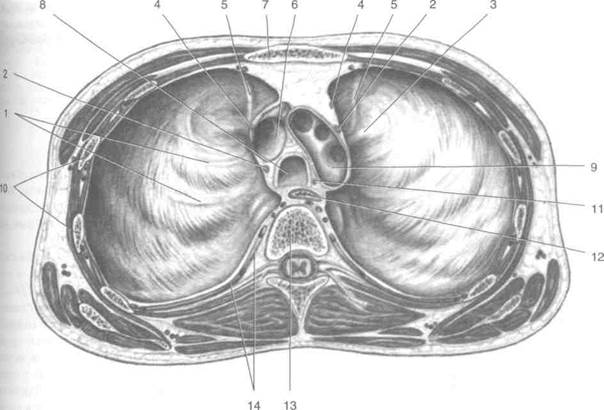

Серозная оболочка лёгких — плевра (pleura). Плевру подразделяют на париетальную (pleura parietalis) и висцеральную (лёгочную) (pleura visceralis s. pulmonalis), между которыми расположена плевральная полость (cavitas pleuralis). В нормальных условиях плевральная полость — узкая (около 7 мкм) щель, поверхность которой смачивается серозной жидкостью, благодаря чему оба листка интимно прилежат один к другому, в норме не расходясь друг от друга (рис. 9-25).

Висцеральная плевра выстилает поверхность лёгкого и в области корня лёгкого при переходе в пристеночную плевру образует лёгочную связ-

688 ♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ •> Глава 9

см о о> да

т- -1- <м

Ю см

ст> со

см

СМ т-

Ц О О

Го о с;

2 I О

u X m

Го а 2

О. <1)

■& о

i а * h

S О

О -О I N Р

111 I HI I

Oi

4 o;

i <» i ю

1 Q-v-(M <D .

- ю к

Si Up

>s oo га а 9-

5 * i« i

A 5

■&§ ro q; s _ ct

^§

к

_ Ч-*

a. <u T"

A) a.

Id о

:<D |

к

N- t

X

А. к го га

I

,, О О (Ч

Son. к .-Я

о

s S

i a ,-

5 "

_ i t; « 0 m

St ш q

a

Ф

5 -a ct

°-?«

a

_ x _ о а

ф rt ф

III

О i ш

VD щ

ю i

C; -oj о

3 '

о

ГО :(Ц

Ф S

X 0)

о

О I

^^

я _-

'—' Л

S * '

Kli

Jin' 3> о г

:Ц1 '

q

Э .

> о

х с

А о

а> *

Ш :(5

I ■= к с о ч

S I-о о с; о с

0)

X

л с я _

&|

с го я ш

О 11 Iй

а- >,

| SS

i i

N a I

1- О <

.ю

О :ф Г

> а

ГО :<В

I с;

т Р

Amp;S

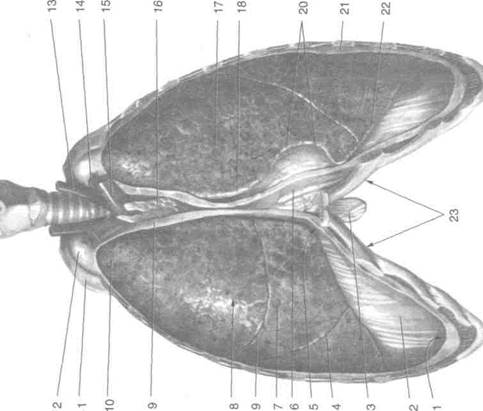

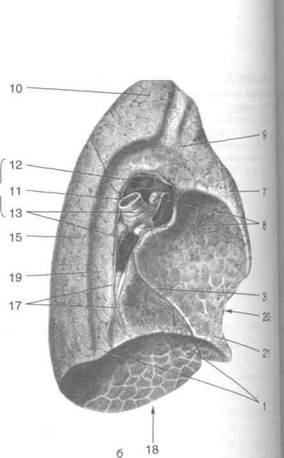

Рис. 9-25. Париетальная и висцеральная плевра.1 —

рёберно-диафрагмальный синус, 2 — рёберная плевра, 3 — висцеральная плевра, 4 — спадение лёгкого при попадании воздуха в плевральную полость, 5 — переход висцерального листка плевры в париетальный, 6 — медиастинальная плевра, 7 — диафрагмальная плевра. (Из: Keith L. Moore. Clinically oriented Anatomy, 1992.)

ку (tig. pulmonale) — дупликатуру серозной оболочки, расположенную под лёгочными венами и тянущуюся в вертикальном направлении вниз почти до нижнего края лёгкого. Узкая полоска лёгкого между листками лёгочной связки висцеральным листком плевры не покрыта.

ДЕЛЕНИЕ ПРИСТЕНОЧНОЙ ПЛЕВРЫ

В пристеночной плевре различают несколько участков: рёберную плевру (pleura costalis), диафрагмальную плевру {pleura diaphragmatica), медиастинальную плевру (pleura mediastinalis) и купол плевры (cupula pleurae) (рис. 9-26).

• Рёберная плевра (pleura costalis) покрывает внутреннюю поверхность грудной клетки и плотно приращена к внутригрудной фасции {fascia endothoracica).

• Диафрагмальная плевра (pleura diaphragmatica) выстилает верхнюю поверхность диафрагмы, не захватывая лишь участок, соответствующий переднему листку (folium anterius) диафрагмы. К этому участку плотно прирастает перикард (pericardium).

• Медиастинальная плевра (pleura mediastinalis) служит боковыми стенками средостения.

• Купол плевры (cupula pleurae) выстоит над I ребром, заходя в область шеи (рис. 9-27). Сзади вершина купола плевры находится на уровне шейки I ребра, а впереди она распо-

Топографическая анатомия груди -Ф- 689

лагается на 2—3 см выше ключицы. Вверху спереди к куполу плевры прилежит подключичная артерия (a. subclavia), от которой на серозном листке остаётся отпечаток — борозда подключичной артерии (sulcus a. subclaviae). Купол плевры при узкой верхней грудной апертуре и узкой грудной клетке расположен выше, чем при широкой верхней грудной апертуре и широкой грудной клетке. В первом случае купол плевры имеет вид конуса, во втором напоминает повёрнутую вниз широкую чашу. Купол плевры укреплён с помощью внутригрудной фасции (fascia endothoracica) и связочного аппарата. Связочный аппарат купола плевры.

• Поперечно-плевральная связка (lig. trans-versopleurale) тянется от поперечного отростка VII шейного позвонка и прикрепляется к куполу плевры.

• Позвоночно-плевральная связка (lig. verteb-repleurale) начинается от передней поверхности тела I грудного позвонка и прикрепляется к переднему отделу купола плевры.

• Рёберно-плевральная связка (lig. costepleurale)

расположена позади предыдущих связок, тянется от позвоночного конца I ребра к задней части купола плевры.

СИНУСЫ ПЛЕВРЫ

Между соседними участками пристеночной плевры образуются углубления — плевральные синусы, или карманы (recessus pleuralis). Различают следующие плевральные синусы. 1. Рёберно-диафрагмальный синус (recessus costodiaphragmaticus) самый глубокий и важный в практическом отношении (рис. 9-28). Рёберная плевра по внутренней поверхности рёбер спускается вниз и, развернувшись на 180°, переходит в диафрагмальную плевру. При этом листки рёберной и диафраг-мальной плевры вступают в соприкосновение и образуют рёберно-диафрагмальный синус. Рёберно-диафрагмальный синус представляет собой на горизонтальном разрезе подковообразную щель шириной около 7 мкм, как и в других участках плевральной полости. При вдохе листки рёберно-диафрагмального синуса раздвигаются заходящим туда нижним краем лёгкого, при выдохе оба листка тотчас же смы-

690 ♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 9

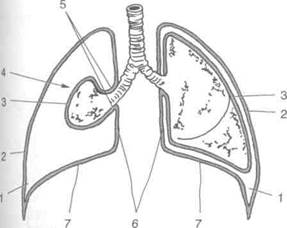

9 10 11 12 13

Рис. 9-26. Деление париетальной плевры и синусы.1 — перикард и медиастинальная плевра, 2 — диафрагмальная плевра, 3 — диафрагмальный нерв и перикардодиафрагмальная артерия и вена, 4 — нижняя полая вена, 5 — рёберно-диафрагмальный синус, 6 — рёберная плевра, 7 — рёбра, 8 — непарная вена, 9 — грудной проток, 10 — тело позвонка, 11 -пищевод, 12 — нисходящая аорта, 13 — полунепарная вена, 14 — диафрагмально-медиастинальный синус, 15 —левый рёберно-медиастинальный синус, 16 — внутренние грудные артерия и вены, 17 — грудина, 18 — правый рёберно-медиа-стинальный синус. (Из: Frank H. Netter. Atlas of human anatomy. M.D. Basle, 1991.)

каются вновь, поэтому щель синуса при выдохе сохраняет свои постоянные размеры. При экссудативных плевритах, эмпиеме полости плевры, гемотораксе, гидротораксе рёберно-диафрагмальный синус заполняется жидкостью, получаемой при проведении плевральной пункции (прокол обычно производят в седьмом—восьмом межреберьях по задней подмышечной или лопаточной линии). Нижняя граница рёбер-но-диафрагмального синуса (как и всей плевральной полости) располагается: • по окологрудинной линии (Ппеа рага-sternalis) — на уровне VI ребра;

по среднеключичной линии (Ппеа medioclavicularis) — на уровне УН ребра; по передней подмышечной линии (lima axillaris anterior) — на уровне VIII ребра; по средней подмышечной линии (lima axillaris media) — на уровне IX или X ребра;

по задней подмышечной линии (lima axillaris posterior) — на уровне X ребра; по лопаточной линии (linea scapularis) — на уровне XI ребра;

по позвоночной линии (linea vertebralis) спускается до уровня нижнего края тела XII грудного позвонка.

Топографическая анатомия груди <0 691

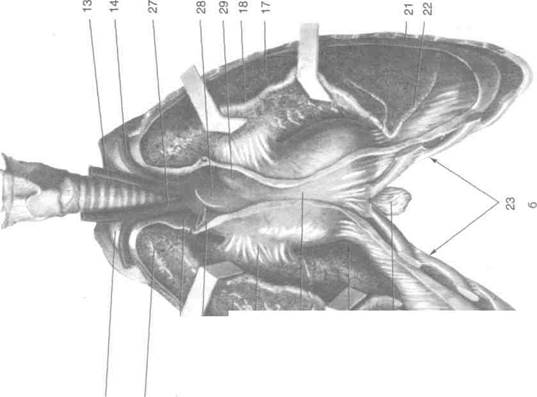

Рис. 9-27. Куполы плевры снизу.1 — контуры межрёберных нервов, 2 — блуждающий нерв, 3 — контур подключичной артерии, 4 — диафрагмальный нерв, 5 — контур внутренней грудной артерии, 6 — верхняя полая вена, 7 — грудина, 8 — трахея, 9 — дуга аорты, 10 — рёбра, 11 — возвратный гортанный нерв, 12 — пищевод, 13 — тело позвонка, 14 — задние межрёберные артерия и вена. (Из: Золотко Ю.Л. Атлас топографической анатомии человека. — М., 1967.)

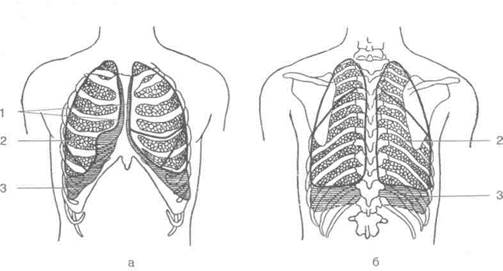

Рис. 9-28. Границы рёберно-диафрагмальных синусов и лёгких спереди (а) и сзади (б).1 — рёберно-медиастиналь-ный синус, 2 — лёгкое, 3 — рёберно-диафрагмальный синус. (Из: Огнев Б.В., Фраучи В.Х. Топографическая и клиническая анатомия. — М., 1960.)

692 <■ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ <■ Глава 9

2. Рёберно-медиастинальный синус (recessus costomediastinalis) образован переходом рёберной плевры в медиастинальную с разворотом листка плевры на 180° и соприкосновением соседних участков пристеночной плевры (как и при образовании рёберно-ди-афрагмального синуса). Следовательно, он залегает близ переднего края лёгкого; переход рёберной плевры в медиастинальную расположен вертикально, поэтому рёберно-медиастинальный синус легче показать на горизонтальном {пироговском) распиле. При вдохе листки пристеночной плевры, образующие рёберно-медиастинальный синус, расходятся и пропускают передний край лёгкого. На уровне III—IV рёбер правый и левый рё-берно-медиастинальные синусы в 51% случаев сходятся и соприкасаются друг с другом, в 49% случаев они не достигают один другого. В области яремной вырезки грудины (incisura jugularis sterni), а также за рукояткой грудины {manubrium sterni) листки рёберной плевры находятся на значительном расстоянии друг от друга, в результате чего формируется верхнее межплевральное поле {area interpleurica superior), иначе называемое вилочковым треугольником {trigonum thymicum), так как здесь расположена вилоч-ковая железа (см. ниже). Начиная от IV ребра граница левого рёберно-медиастинального синуса отходит влево, образуя сердечную вырезку {incisura cardiacd). Благодаря расхождению границ рёберно-медиастинальных синусов внизу происходит образование нижнего межплеврального поля {area interpleurica inferior), иначе называемого треугольником безопасности Войнич-Сяноженцкого. Этот треугольник хорошо выражен у 85% людей. Он ограничен с боков переходными складками пристеночной плевры, а снизу — диафрагмой. Внеплевральный доступ к сердцу и пункции полости перикарда производят в пределах этого треугольника. В 15% случаев он полностью отсутствует благодаря тесному прилеганию переходных складок плевры правого и левого лёгкого друг к другу, что должно учитываться хирургами при операциях в полости груди {Войнич-Сяноженцкий). У детей расстояние между переходными складками больше, т.е. треугольник безопасности у них выражен лучше.

3. Диафрагмально-медиастинальный синус {recessus phrenicomediastinais) — узкое про-

странство, расположенное горизонтально в I сагиттальном направлении при переходе I медиастинальной плевры в диафрагмальную. ]

ТОПОГРАФИЯ ЛЁГКИХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

ЛЁГКИЕ

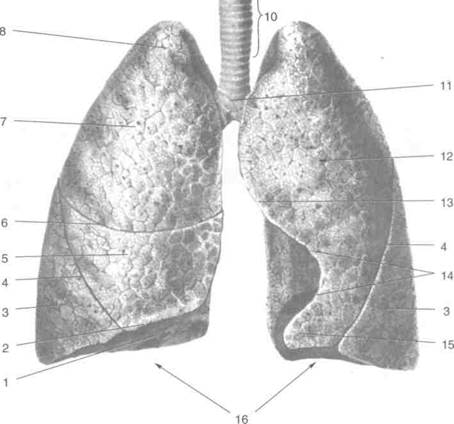

Лёгкие {pulmones) — органы дыхательной системы, расположенные в плевральных по- | лостях. Каждое лёгкое имеет форму рассечённого конуса с основанием, расположенным на диафрагме (рис. 9-29).

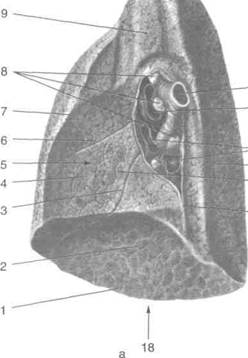

В лёгком выделяют верхушку {apexpulmonis), j выступающую на 3—4 см над ключицей, и три I поверхности: диафрагмальную {Jacks diaphragmatica), представляющую основание лёгкого {basispulmonis), рёберную (fades costalis), обращенную к внутренней поверхности грудной клетки (к её рёбрам и хрящам), и медиальную (fades medialis), направленную к средостению. Диафрагмальная поверхность лёгкого вогнута и окаймлена острым нижним краем (margo inferior). На рёберной поверхнос-ти лёгкого отмечают отпечатки рёбер. Передние отделы верхушек имеют подключичную борозду (sulcus subclavius) — след прилежащей одноимённой артерии (a. subclavia). На медиальной поверхности различают позвоночную часть (pars vertebralis) и медиастинальную часть (pars mediastinalis), направленную к средостению, к которой прилежит ряд органов, оставляющих на их поверхности соответствующие отпечатки (рис. 9-30, 9-31).

• На медиальной поверхности правого лёгко-

го (pulmo dexter) позади корня на всём протяжении сверху вниз тянется в виде жёлоба пищеводное вдавление (impressio esophagi). Позади от этого вдавления в нижней половине лёгкого в продольном направлении отмечают вдавление непарной вены (impressio v. azygos), дугообразно окружающее правый бронх. Кпереди от корня лёгкого расположена сердечная поверхность (fades cardiacd). В верхнем отделе на средостеночной поверхности проходит борозда подключичной артерии (sulcus a. subclaviae), вверху переходящая на рёберную поверхность лёгкого.

• На медиальной поверхности левого лёгкого

(pulmo sinister) также отмечают несколько вдавлений. Так, позади корня хорошо вы-

Топографическая анатомия груди <■ 693

Рис. 9-29. Лёгкие.1 — диафрагмальная поверхность лёгкого, 2 — нижний край лёгкого, 3 — нижняя доля лёгкого, 4 — косая щель, 5—средняя доля лёгкого, 6 — горизонтальная щель, 7 — верхняя доля лёгкого, 8 — верхушка лёгкого, 9 — гортань, 10 — трахея, 11 — бифуркация трахеи, 12— рёберная поверхность лёгкого, 13 —передний край лёгкого, 14 — сердечная вырезка, 15 — язычок левого лёгкого, 16 — основание лёгкого. (Из: Синельни-коеВ.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1974. — Т. I.)

ражена аортальная борозда (sulcus aorticus), огибающая левый сосудисто-бронхиальный пучок дугообразно спереди назад. Вверху проходят одна за другой две борозды: передняя — борозда плечеголовной вены (sulcus v. brachiocephalicae) и задняя — борозда подключичной артерии (sulcus a. subclaviae), выраженная лучше, чем на правом лёгком. Передненижний отдел медиальной поверхности левого лёгкого имеет хорошо выраженное сердечное вдавление (impressio cardiacd). При осмотре левого лёгкого спереди на его переднем крае (margo anterior) отмечают сердечную вырезку (incisura cardiacd). Ниже этой вырезки выступ лёгочной ткани получил название язычка лёгкого (lingula pulmonis).

Медиальная поверхность лёгких имеет хорошо выраженное углубление — ворота лёг-

кого (hilum pulmonis), где расположен корень лёгкого (radix pulmonis).

Ёмкость лёгких у мужчин достигает 3700 см3, у женщин — 2800 см3. Высота правого лёгкого у мужчин равна 27,1 см, у женщин — 21,6 см, левого лёгкого — 29,8 и 23 см соответственно.

Доли и сегменты лёгкого

Как в правом, так и в левом лёгком косая щель (fissura obliqua) отграничивает верхнюю долю лёгкого (lobus superior). В правом лёгком имеется горизонтальная щель (fissura horizontalis), отделяющая среднюю долю (lobus medlus) от нижней (lobus inferior). Междолевые поверхности (fades interlobares) покрыты висцеральной плеврой, примерно на 1,5 см не достигающей корней лёгких.

694о ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ <• Глава 9

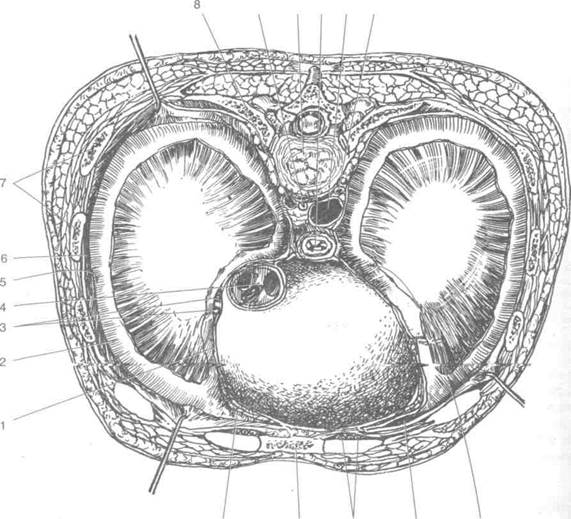

13^

14 1

М4

Рис. 9-30. Медиальные поверхности правого (а) и левого (б) лёгких.1 — нижний край лёгкого, 2 — диафрагмальная поверхность, 3 — косая щель, 4 — средняя доля лёгкого, 5 — сердечное вдавление, 6 — горизонтальная щель, 7 — передний край лёгкого, 8 — бронхолёгочные лимфатические узлы, 9 — верхняя доля лёгкого, 10 — верхушка лёгкого, 11 -главный бронх, 12 — лёгочная артерия, 13 — лёгочные вены, 14 — ворота лёгкого, 15 — нижняя доля лёгкого, 16 —медиа-стинальная часть медиальной поверхности, 17 — лёгочная связка, 18 — основание лёгкого, 19 — позвоночная часть медиальной поверхности, 20 — сердечная вырезка, 21 — язычок левого лёгкого. (Из: Синельников В.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1974.—Т. I.)

Таким образом, в правом лёгком имеются отчётливо выраженные три доли: верхняя, средняя и нижняя, в левом — две доли: верхняя и нижняя. В свою очередь доли лёгких подразделяют на бронхолёгочные сегменты. Правое лёгкое состоит из десяти бронхолёгочных сегментов, левое — из девяти или десяти.

Верхняя доля

Верхняя граница верхушек верхних долей (lobi superiores) проходит на 3—4 см выше ключицы. Сзади она соответствует остистому отростку VII шейного позвонка. Нижняя граница проецируется по околопозвоночной линии на V ребро, по лопаточной линии — на четвёртое—пятое межреберья, по средне-ключичной линии — на V ребро. Верхняя доля правого лёгкого в соответствии с делением верхнего долевого бронха имеет три бронхолёгочных сегмента: верхушечный, задний и передний. По своим размерам и объёму все верхнедолевые сегменты почти равны. К верхней доле левого лёгкого, кро-

ме трех перечисленных сегментов, относят также верхний язычковый и нижний язычковый бронхолёгочные сегменты, которым в правом лёгком соответствуют сегменты средней доли.

Средняя доля

Между верхней и нижней долями спереди расположена средняя доля правого лёгкого (lobus medius). Она имеет треугольно-призматическую форму и проецируется на переднюю грудную стенку следующим образом: верхняя её граница соответствует горизонтальной линии по ходу IV ребра до грудины, нижняя граница следует по VI ребру. Образовавшееся между этими рёбрами клиновидной формы пространство соответствует средней доле правого лёгкого. В средней доле правого лёгкого выделяют два бронхолёгочных сегмента: латеральный и медиальный. Для выслушивания средней доли правого лёгкого стетоскоп следует поместить между IV и VI рёбрами на 2-3 см кнаружи от грудины.

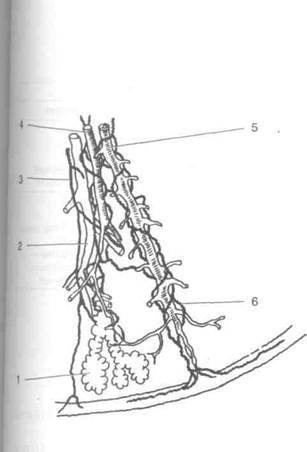

Рис. 9-31. Кровообращение в бронхолёгочном сегменте.

1 — альвеолы лёгкого, 2 — бронхиолы, 3 — бронхиальная артерия, 4 — лёгочная артерия, 5 — лёгочная вена, 6 — лимфатические сосуды (Из: Keith L. Moore. Clinically oriented Anatomy, 1992.)

Нижняя доля

Объём нижней доли (lobus inferior) каждого лёгкого значительно превосходит объёмы всех остальных долей. В соответствии с формой основания лёгкого она имеет вид усечённого конуса. Нижняя доля состоит из пяти брон-холёгочных сегментов.

Бронхолёгочные сегменты

Бронхолёгочной сегмент — участок лёгкого, в пределах которого происходит разветвление сегментарного бронха и соответствующей ему ветви лёгочной артерии. Сегменты имеют форму пирамид, основанием направленных к поверхности лёгкого и отделённых друг от друга соединительнотканными прослойками. Сегментарный бронх и сопровождающая его сегментарная артерия в сегменте занимают центральное положение, сегментарные вены преимущественно проходят вблизи соединительнотканных перегородок.

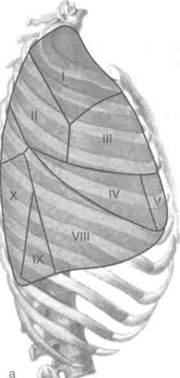

Расположение лёгочных сегментов: • Правое лёгкое (рис. 9-32)

Топографическая анатомия груди -Ф- 695

♦ Верхняя доля.

— Верхушечный сегмент восходит через верхнюю апертуру грудной клетки и заполняет купол плевры.

— Задний сегмент направлен кнаружи и кзади, располагается между II и IV рёбрами.

— Передний сегмент направлен вперёд к передней грудной стенке между I и IV рёбрами.

♦ Средняя доля.

— Наружный сегмент направлен основанием вперёд и кнаружи.

— Внутренний сегмент расположен меди-альнее и залегает между IV и VI рёбрами.

♦ Нижняя доля.

— Верхушечный сегмент располагается в околопозвоночной области, формирует верхушку нижней доли.

— Базальный медиальный сегмент (сердечный) направлен кнутри, лежит на диафрагме.

— Базальный передний сегмент направлен кнаружи и прилежит к грудной стенке в подмышечной области между VI и VIII рёбрами.

— Базальный наружный сегмент направлен также кнаружи к подмышечной области и прилежит к грудной стенке между VII и IX рёбрами.

— Базальный задний сегмент залегает па-равертебрально и заполняет задний отдел рёберно-диафрагмального синуса.

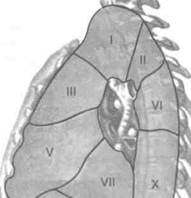

• Левое лёгкое (рис. 9-33)

♦ Верхняя доля.

— Верхушечно-задний сегмент — производное двух сегментов (верхушечного и заднего). Основание его прилежит к III—V рёбрам, верхушка выстоит над верхней апертурой грудной клетки.

— Передний сегмент большой, направлен кпереди и занимает большую часть верхней доли, располагаясь между I и IV рёбрами.

— Верхний язычковый сегмент расположен между III и V рёбрами спереди и между IV и VI рёбрами в подмышечной области.

— Нижний язычковый сегмент расположен под предыдущим, с диафрагмой не соприкасается.

♦ Нижняя доля.

— Верхушечный сегмент расположен аналогично одноимённому сегменту правого лёгкого.

696 ♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ «• Глава 9

Таблица 9-1. Номенклатура бронхолёгочных сегментов

| Правое лёгкое | Левое лёгкое | ||

| доля | сегмент | доля | сегмент |

| Верхняя | Верхушечный Задний Передний | Верхняя | Верхушечный Задний Передний Верхний язычковый Нижний язычковый |

| Средняя | Наружный Внутренний | Нижняя | Верхушечный (верхний) Внутренний базальный (сердечный) Передний базальный Наружный базальный Задний базальный |

| Нижняя | Верхушечный (верхний) Внутренний базальный (сердечный) Передний базальный Наружный базальный Задний базальный |

— Базальный медиальный сегмент (сердечный) — его бронх обычно срастается с базальным передним.

— Базальный передний сегмент отграничен от язычковых сегментов косой щелью, образует часть рёберной, диафраг-мальной и средостеночной поверхности лёгкого.

— Базальный наружный сегмент направлен к подмышечной области, залегает между VII и X рёбрами.

— Базальный задний сегмент прилегает к задней грудной стенке, позвоночнику и заднему средостению, залегает между VIII и X рёбрами.

Следует подчеркнуть, что в левом лёгком нередко происходит срастание верхушечного сегмента верхней доли с задним с образованием только одного бронхолёгочного сегмента. Тогда общее количество бронхолёгочных сегментов в левом лёгком равняется девяти.

Проекции лёгких

Верхушки лёгких выстоят на 3-4 см выше ключицы, причём верхушка правого лёгкого выступает несколько выше, чем левого. Сзади верхушка лёгких доходит только до уровня VII шейного позвонка.

Проекция нижней границы правого лёгкого при умеренном выдохе:

• по окологрудинной линии (Нпеа parasternalis) — на уровне VI ребра;

• по среднеключичной линии (Нпеа medioclavicularis) — на уровне VII ребра;

• по средней подмышечной линии (Нпеа axillaris media) — на уровне VIII ребра;

• по лопаточной линии (Нпеа scapularis) — на уровне X ребра;

• по околопозвоночной линии (Нпеа paravertebralis) — на уровне XI грудного позвонка.

При максимальном вдохе нижняя граница спереди спускается по окологрудинной линии до VII ребра, а сзади по околопозвоночной линии — до XII ребра.

Нижняя граница левого лёгкого расположена ниже правого на 1,5—2 см.

Проекция междолевых щелей на грудную клетку:

• Косая щель (fissura obliqua) на правом и левом лёгких проецируется на грудную стенку одинаково — проекционная линия опоясывает грудную клетку от остистого отростка III грудного позвонка сзади к месту прикрепления VI ребра к грудине.

• Горизонтальная щель (fissura horizontalis) проецируется в виде перпендикуляра, опущенного от средней подмышечной линии по IV ребру на грудину.

Средняя доля правого лёгкого залегает между описанными щелями, т.е. между IV и VI ребрами справа.

Топографическая анатомия груди ♦ 697

,

Рис. 9-32. Сегменты правого лёгкого снаружи (а) и изнутри (6).Цифры соответствуют номерам сегментов. (Из: Синельников В.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1974. — Т. II.)

к

/\

к

Ж

j/

Рис. 9-33. Сегменты левого лёгкого снаружи (а) и изнутри (б).Цифры соответствуют номерам сегментов. (Из: Синельников В.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1974. — Т. II.)

698♦ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 9

ГРУДНАЯ ЧАСТЬ ТРАХЕИ

Трахея (trachea), или дыхательное горло, представляет собой длинную цилиндрическую трубку, тянущуюся от уровня VII шейного позвонка на шее вплоть до деления её на бронхи в полости груди. Начальный отдел трахеи расположен на шее, поэтому трахею подразделяют на две части: шейную (pars cervicalis) и грудную (pars thoracalis). Шейная часть трахеи рассмотрена в разделе «Топография органов шеи» в главе 7.

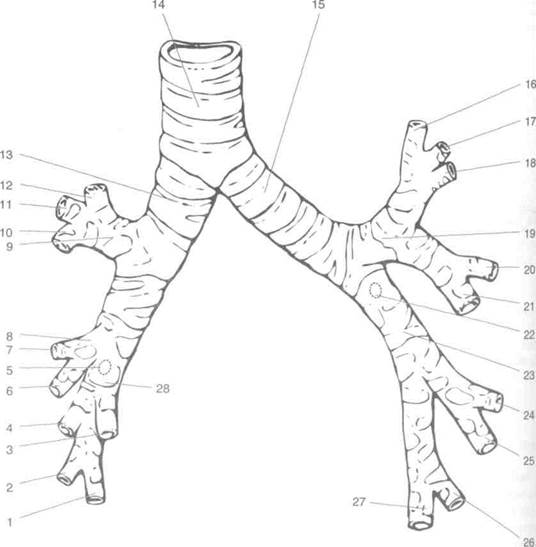

Внизу на уровне IV—V грудных позвонков! происходит деление трахеи на правый и левый ] главные бронхи (bronchus principalis dexter i bronchus principalis sinister). Место деления трахеи! получило название бифуркации трахеи (bifurcatio I tracheae). Спереди это деление соответствует уровню II ребра. При своём делении на бронхи | трахея формирует три угла: правый, левый и нижний трахеобронхиальные углы (рис. 9-34).

Синтопия.Грудная часть трахеи окружена! следующими органами: сзади к ней прилежит ]

Рис. 9-34. Трахея и бронхи.1 — задний базальный сегментарный бронх, 2 — латеральный базальный сегментарный бронх, 3 — медиальный (сердечный) базальный сегментарный бронх, 4 — передний базальный сегментарный бронх, 5 — верхушечный сегментарный бронх, 6 — медиальный сегментарный бронх, 7 — латеральный сегментарный бронх, 8 — правый средний долевой бронх, 9 — правый верхний долевой бронх, 10 — передний сегментарный бронх, 11 — задний сегментарный бронх, 12 — верхушечный сегментарный бронх, 13 — правый главный бронх, 14 — трахея, 15 — левый главный бронх, 16 — верхушечный сегментарный бронх, 17 — задний сегментарный бронх, 18 — передний сегментарный бронх, 19-J левый верхний долевой бронх, 20 — верхний язычковый бронх, 21 — нижний язычковый бронх, 22 — верхушечный сегмен- : тарный бронх, 23 — левый нижний долевой бронх, 24 — передний базальный сегментарный бронх, 25 — медиальный (сердечный) базальный сегментарный бронх, 26 — латеральный базальный сегментарный бронх, 27 — задний базальный сегментарный бронх, 28 — правый нижний долевой бронх. (Из: Keith L. Moore. Clinically oriented Anatomy, 1992.)

Топографическая анатомия груди ■> 699

пищевод, спереди на уровне IV грудного позвонка тотчас над бифуркацией трахеи — дуга аорты. При этом отходящий от аорты плечего-ловной ствол {truncus brachiocephalicus) прикрывает спереди правую полуокружность трахеи и косо уходит вверх и вправо, вверху над дугой аорты к передней поверхности трахеи прилегает вилочковая железа, справа вблизи от трахеи лежит блуждающий нерв (п. vagus), слева — левый возвратный гортанный нерв (и. laryngeus recurrens sinister), выше — левая общая сонная артерия (a. carotis communis sinistra).

Трахея с её главными бронхами — условная граница между передним и задним средостениями.

БРОНХИ

Правый главный бронх{bronchus principalis dexter) шире и короче левого, состоит из 6—8 хрящевых полуколец, диаметр в среднем в поперечнике равен 2 см.

Левый главный бронх{bronchus principalis sinister) уже и длиннее, чем правый, в его со-

Табпица 9-2. Бронхи и вентилируемые ими лёгочные сегменты

| Правое лёгкое | Bronchus principalis dexter | |

| Долевые бронхи | Сегментарные бронхи | Лёгочные сегменты |

| Bronchus lobaris Superior dexter | 1. Bronchus segmentalis apicalis | 1. Segmentum apicale |

| II. Bronchus segmentalis posterior | II. Segmentum Posterius | |

| III. Bronchus segmentalis Anterior | III. Segmentum Anterius | |

| Bronchus lobaris Medius dexter | IV. Bronchus segmentalis Lateralis | IV. Segmentum Laterale |

| V. Bronchus segmentalis Medialis | V. Segmentum Mediate | |

| Bronchus lobaris Inferior dexter | VI. Bronchus segmentalis Apicalis superior | VI. Segmentum Apicale (superius) |

| VII. Bronchus segmentalis Basalis medius (s. cardiacus) | VII. Segmentum Basale mediate (s. cardiacum) | |

| VIII. Bronchus segmentalis Basalis anterius | VIII. Segmentum Basale anterius | |

| IX. Bronchus segmentalis Basalis lateralis | IX. Segmentum Basale laterale | |

| X. Bronchus segmentalis Basalis posterius | X. Segmentum basale posterius | |

| Левое лёгкое | Bronchus principalis sinister | |

| Долевые бронхи | Сегментарные бронхи | Лёгочные сегменты |

| Bronchus lobaris Superior sinister | 1. Bronchus segmentalis apicalis | 1. Segmentum superius (apicale) |

| II. Bronchus segmentalis posterior | II. Segmentum Posterius | |

| III. Bronchus segmentalis Anterior | III. Segmentum Anterius | |

| IV. Bronchus lingual is Superior | IV. Segmentum Lingulare superius | |

| V. Bronchus lingual is Inferior | V. Segmentum Lingulare inferius | |

| Bronchus lobaris Inferior sinister | VI. Bronchus segmentalis Apicalis | VI. Segmentum Apicale {superius) |

| VII. Bronchus segmentalis Basalis medialis (s. cardiacus) | VII. Segmentum Basale mediate (s. cardiacum) | |

| VIM. Bronchus segmentalis Basalis anterior | VIII. Segmentum Basale anterius | |

| IX. Bronchus segmentalis Basalis lateralis | IX. Segmentum Basale laterale | |

| X. Bronchus segmentalis Basalis posterior | X. Segmentum basale posterius |

700«• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 9

став входят 9—12 хрящей, диаметр левого бронха в среднем равен 1,2 см.

Главные бронхи{bronchi principales) делятся на долевые бронхи (bronchi lobares), в свою очередь делящиеся на сегментарные бронхи (bronchi segmentates).

Ворота лёгких(hilum pulmonis) расположены ниже места бифуркации трахеи, поэтому бронхи идут косо вниз и кнаружи. Правый бронх спускается более круто, чем левый, и является как бы продолжением трахеи. Это объясняет более частое попадание инородных тел в правый бронх, он также значительно более удобен для проведения бронхоскопии, чем левый.

При обтурации просвета бронхов слизью, воспалительным экссудатом или инородным телом могут развиться дыхательная недостаточность и ателектаз вентилируемого участка лёгкого.

КОРЕНЬ ЛЁГКОГО

В состав корня лёгкого входят главный бронх (bronchus principalis), лёгочная артерия (a. pulmonalis), две лёгочные вены (vv. pulmonales), бронхиальные артерии и вены, лимфатические сосуды и нервы.

• Справа, идя сверху вниз, залегают правый главный бронх, правая лёгочная артерия, лёгочные вены.

• Слева выше всего расположена левая лёгочная артерия, ниже — левый бронх, ещё ниже — лёгочные вены.

• Корень правого лёгкого сверху огибает проходящая сзади вперёд непарная вена (v. azygos), левый — проходящая спереди назад дуга аорты (arcus aortae).

ИННЕРВАЦИЯ ЛЁГКИХ

Иннервацию лёгкого осуществляют ветви лёгочного сплетения (plexus pulmonalis), расположенного в воротах лёгкого на бронхе и получающего предузловые парасимпатические и чувствительные нервные волокна от блуждающего нерва (п. vagus) в составе бронхиальных ветвей (rr. bronchioles), а также симпатические и чувствительные волокна от двух нижних шейных и пяти верхних грудных узлов симпатического ствола (truncus sympathicus). Ветви лёгочного сплетения, со-

провождая бронхи, направляются к лёгочной I ткани. Симпатические волокна иннервируют I гладкую мускулатуру сосудов и стимулируют секрецию бронхиальных желёз. Парасимпати- I ческие волокна иннервируют гладкую муску- I латуру бронхиол, спазм которой может приводить к удушью.

КРОВОСНАБЖЕНИЕ ЛЁГКИХ

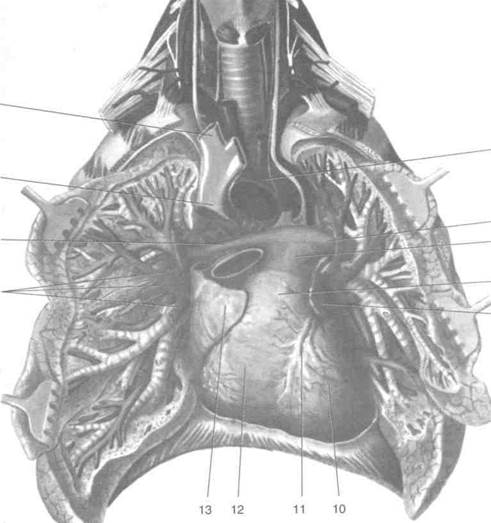

В кровоснабжении лёгких принимают участие артерии как малого (рис. 9-35),так и большого круга кровообращения.

Лёгочный ствол (truncus pulmonalis) выходит из правого желудочка, имеет длину около 5 см, образует бифуркацию лёгочного ствола (bifurcatio trunci pulmonalis), в резуль-тате чего образуются правая и левая лёгочные артерии (аа. pulmonales dextra et sinistra). Правая лёгочная артерия проходит позади восходящей аорты и верхней полой вены, в составе корня лёгкого вступает в ворота лёгкого, располагаясь ниже бронха, но выше лёгочных вен, и далее делится на долевые ветви. Левая лёгочная артерия проходит ниже дуги аорты, с которой она связана артериальной связкой, спереди от нисходящей аорты и далее пересекает левый главный бронх и вступает в корень лёгкого, располагаясь выше бронха и лёгочных вен, и далее делится на долевые артерии. По лёгочным артериям венозная кровь поступает из правого желудочка сердца в лёгкое.

Отток артериальной крови из капиллярной сети лёгкого происходит по лёгочным венам (vv. pulmonales). Сегментарные вены верхней доли левого, а также верхней и средней долей правого лёгкого образуют верхние лёгочные вены (vv. pulmonales superiores). Сегментарные вены нижних долей лёгких образуют нижние лёгочные вены (vv. pulmonales inferiores). Верхняя и нижняя лёгочные вены как правого, так и левого лёгкого в составе корня лёгкого расположены снизу, прободают перикард и чаще всего четырьмя устьями открываются в левое предсердие. В 25% случаев перед впадением в левое предсердие верхняя и нижняя левые лёгочные вены могут сливаться.

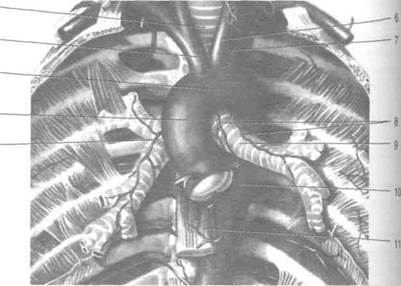

Снабжение кровью лёгочной ткани происходит из 2—4 бронхиальных артерий (аа. bronchioles), чаще всего двух левых и од-

Топографическая анатомия груди ♦ 701

Рис. 9-35. Сосуды малого круга кровообращения.1 — лёгочные вены, 2 — правая лёгочная артерия, 3 — верхняя полая вена, 4 — плечеголовная вена, 5 — аорта, 6 — левая лёгочная артерия, 7 — лёгочный ствол, 8 — артериальный конус, 9 — левое ушко, 10 — левый желудочек, 11 — передняя межжелудочковая борозда, 12 — правый желудочек, 13 — правое ушко. (Из: Синельников В.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1974. — Т. III.)

ной правой (рис. 9-36).Эти сосуды отходят от переднебоковой поверхности грудной аорты на уровне третьих межрёберных артерий и по ходу бронхов направляются к воротам лёгких. Бронхиальные артерии снабжают кровью бронхи и перибронхиальные лимфатические узлы, в большом числе сопровождающие бронхи. На уровне бронхиол и альвеол между системой бронхиальных артерий (аа. bronchiales) и системой лёгочных вен (vv. pulmonales) имеются анастомозы.

Тромбоэмболия лёгочной артерии.При механической обструкции кровотока в системе лёгочной артерии при попадании в неё тромба

развивается тромбоэмболия лёгочной артерии, приводящая к спазму её ветвей, развитию острого лёгочного сердца, уменьшению сердечного выброса, снижению оксигенации крови и брон-хоспазму. Первичные лёгочные последствия тромбоэмболии лёгочной артерии — вентиля-ционно-перфузионные нарушения. В части лёгкого с отсутствием кровоснабжения и газообмена возникает так называемое «мёртвое пространство». Избыточная перфузия и снижение сосудистого сопротивления в других сегментах лёгких вызывают значительное внутрилёгочное шунтирование справа налево с неадекватной оксигенацией крови.

702 «• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ♦ Глава 9

Рис. 9-36. Бронхиальные артерии.1 — правый бронх, 2 — восходящая аорта, 3—дуга аорты, 4 — плечеголовной ствол, 5 — трахея,

6 — левая общая сонная артерия,

7 — левая подключичная артерия,

8 — бронхиальные ветви, 9 — левый бронх, 10 — нисходящая аорта, 11 — пищевод. (Из: Синельников В.Д. Атлас анатомии человека. — М., 1974. — Т. III.)

Тромбоэмболия лёгочной артерии происходит, как правило, внезапно и без видимых предвестников. Тем не менее ей часто предшествуют малые (клинически не выявляемые) эмболии. Только 10% случаев тромбоэмболии лёгочной артерии, обнаруженных при аутопсии, были диагностированы прижизненно.

Здоровые люди могут переносить окклюзию 60—70% ветвей лёгочной артерии, но больные с заболеваниями сердца или лёгких плохо переносят гораздо меньшие нарушения лёгочного кровотока.

Смерть в 90% случаев наступает в течение 2 ч после появления первых признаков катастрофы. Поэтому если удаётся поддержать жизненно важные функции дольше 2 ч от начала тромбоэмболии, шансы на выздоровление высоки. Тромбоэмболия лёгочной артерии — наиболее частая причина смерти пожилых больных в послеоперационном периоде.

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ОТТОК ИЗ ЛЁГКИХ

Лимфатические сосуды лёгких {vasa lymphatica pulmonum) подразделяют на поверхностные и глубокие (рис. 9-37). Поверхностные сосуды образуют густую сеть под лёгочным листком плевры. Глубокие лимфатические сосуды следуют от альвеол и сопровождают ветви лёгочных вен. По ходу начальных ветвей лёгочных вен они образуют многочисленные

лёгочные лимфатические узлы {nodi lymphatici pulmonales). Далее, следуя бронхам, они формируют множество бронхиальных лимфатических узлов {nodi lymphatici bronchiales). Пройдя корень лёгкого, лимфатические сосуды впадают в систему бронхолёгочных лимфатических узлов {nodi lymphatici bronchopulmonales), представляющих первый барьер на пути следования лимфы из лёгкого. Выше лимфатические сосуды вступают в нижние трахеобронхиаль-ные лимфатические узлы {nodi lymphatici tracheobronchiales inferiores), расположенные у бифуркации трахеи, далее, следуя вверх, лимфа проходит в верхние правые и левые трахео-бронхиальные лимфатические узлы (nodi lymphatici tracheobronchiales superiores dexter et sinister). Выше лимфатические сосуды проходят последний барьер — правые и левые тра-хеальные лимфатические узлы {nodi lymphatici paratracheales dexter et sinister). Отсюда лимфа уже покидает полость груди и изливается в надключичные лимфатические узлы {nodi lymphatici supraclaviculars).

Дата добавления: 2016-07-09; просмотров: 1923;