Тема 3: Общественное производство.

План:

1. Производство, потребности и блага.

2. Экономические ресурсы. Факторы производства.

3. Центральная проблема производства, производственные возможности. Экономический выбор.

4. Воспроизводство и его типы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И КАТЕГОРИИ:

Производство, потребности, закон возвышения потребностей, блага.

Экономические ресурсы, факторы производства.

Центральная проблема производства, производственные возможности, кривая производственных возможностей, экономический выбор.

Воспроизводство, фазы воспроизводства, простое воспроизводство, расширенное воспроизводство.

-1-

Экономическая наука прежде всего изучает экономические потребности и способы их удовлетворения.

Производство – процесс создания экономических благ для удовлетворения потребностей человека. Вещественная сторона общественного производства представлена экономическими ресурсами и факторами производства. Общественная сторона представлена экономическими отношениями.

Повседневная жизнь человека – это удовлетворение присущих ему потребностей посредством различных форм деятельности. Потребности человека являются продуктом его естественного и общественного развития. Они не только результат многообразия условий жизни человека, но и их отражения в сознании людей. Свое начало потребности берут в деятельности человека, в ней находится источник их возникновения, удовлетворения и развития.

Из всех форм деятельности человека важнейшей для человека является хозяйственная деятельность, производство. Производство основано на необходимости удовлетворять потребности людей в различных товарах и услугах, которые человек производит с использованием экономических ресурсов, имеющихся в распоряжении общества и его членов.

Изменяясь вместе с развитием человека в его производственной деятельности, потребности носят исторический характер. Изменение производства происходит как в его материально-вещественном, так и в его общественном или экономическом проявлении. Такие же изменения претерпевают потребности человека.

Деятельностная природа человеческих потребностей предопределяет расширение их перечня и способы удовлетворения. Всякая человеческая деятельность, в частности производство, проходит в условиях естественных и общественных ограничений. Поэтому аналогичные ограничения накладываются на потребности, что делает их экономическими.

Под потребностями понимается недостаток чего-либо необходимого для поддержания жизнедеятельности и развития личности, фирмы или общества в целом.

Также потребности – это внутренние мотивы, побуждающие к экономической деятельности. Главная черта потребностей заключается в их безграничности. Нет предела человеческим потребностям по мере поступательного развития общества. Данная черта лежит в основе действия закона возвышения потребностей как всеобщего закона экономической жизни: под непосредственным воздействием производительных сил, в результате внедрения в практику экономической жизни достижений НТП возвышаются потребности человека как в предметах и средствах труда, так и в предметах потребления.

Развитие потребностей происходит вместе с применением всей совокупности условий жизнедеятельности человека. Так, производство в качестве ведущего звена этой совокупности создаст предмет потребности (например, телевизор); определяет способ удовлетворения (индивидуально - или общественно организованный); формирует потребность в этом продукте производства.

Вместе с тем в потреблении, где используется требуемые человеку свойства продукта, потребность не только удовлетворяется, но и возобновляется, выявляются различия между желаемым и реально испытанным состоянием блага. В потреблении возникают стимулы к изменению средств и способа удовлетворения потребностей, которые становятся сигналами к изменению в производстве товаров и услуг. Все многообразие факторов развития потребностей можно подразделить на следующие группы:

1. Уровень развития производства.

2. Социально-демографические характеристики человека.

3. Природно-климатические условия жизни человека.

4. Уровень материального благосостояния человека.

5. Социально-культурные условия жизни человека

Закон роста или возвышения потребностей, имеющий в своей основе действие этих факторов, проявляется в постоянном количественном и качественном изменении потребностей человека.

Развитие потребностей проходит следующие этапы:

· количественный рост существующего удовлетворения потребностей;

· потребительское приобщение в виде расширения круга участников удовлетворения существующих потребностей;

· возникновение новых потребностей как результат различий желаемого и возможного их удовлетворения.

Количественные изменения в удовлетворении потребностей являются предпосылкой их качественных изменений в виде изменения перечня и соотношения потребностей.

Количественный рост удовлетворения потребностей характеризует уровень жизни личности, социальной группы или общества в целом.

Изменения качественного характера в развитии и удовлетворении потребностей характеризуют качество жизни членов общества. Последнее зависит от количества, качества, ассортимента, доступности и цены средств удовлетворении потребностей, а также качества физической и социально-культурной среды.

Потребности подразделяются на первичные (экзистентные), удовлетворяющие жизненно важные потребности человека (пища, одежда и т.д.), и вторичные (люксовые), к которым относятся все остальные потребности (н-р, потребности досуга). Первичные потребности не взаимозаменяемы, вторичные – взаимозаменяемы, причем соотношение между ними с развитием общества изменяется.

Американский социолог А. Маслоу предложил специальную пирамиду личных потребностей человека, в которой они расположены в иерархической последовательности от ее основания до вершины:

1. Потребности как физиологическая необходимость в еде, сне и иных физиологических отправлениях, служащих сохранению физического существа человека.

2. Потребность в физической и общественной безопасности как выражение необходимости иметь кров, одежду, социальный и общественный порядок, рабочее место, условия труда, гарантия удовлетворения физических потребностей.

3. Потребности в контактах, общении, принадлежности (включенность в социальную среду), которые приобретают форму особых видов пищевых продуктов, развлечений, мест отдыха, вида и места получения образования и др.

4. Потребности статусного характера в признании, самоуважении, которые представлены особой одеждой, транспортными средствами, увлечениями, напитками и др.

5. Потребности самоутверждения, саморазвития, самореализации с целью выражения своей индивидуальности посредством определенных увлечений и интересов в способах использования свободного времени, эстетического и иного творчества, занятий спортом, особого отношения к пище и др.

В основе существования потребностей в таких формах лежат следующие предпосылки:

· потребности физического сохранения человека являются фундаментальными по отношению к прочим;

· наиболее базовые потребности должны быть удовлетворены до некоторого минимума, прежде чем станут актуальными потребностями, основанными на материальном и ином благополучии;

· на основе удовлетворения базовых потребностей начинают действовать более продвинутые потребности;

· системный характер потребностей, когда изменения в одной из них влияют на прочие.

Без использования экономических форм производства невозможно удовлетворение подавляющего большинства потребностей современного человека. Поэтому не только предметно-вещественная, но и экономическая форма потребности являются условием ее удовлетворения.

Структура или состав потребностей и структура производства тесно взаимосвязаны так, что пределы развития производства определяют способ, границы и состав удовлетворяемых потребностей. По способу удовлетворения потребностей можно выделить индивидуально организованную и общественно организованную форму удовлетворения потребностей. Примером первой может служить удовлетворение потребностей обособленно существующего в обществе человека. Это относится к большинству потребностей в товарах и услугах. Вместе с тем удовлетворение ряда потребностей происходит совместно: пользование дорожной, транспортной сетью, библиотеками и др.

Уровень удовлетворения потребностей членов общества – наиболее достойная характеристика общественного производства. Все особенности производства проявляются в развитой форме в потреблении.

Отношение фактического объема и набора средств удовлетворения потребностей человека к их желаемому уровню выражает степень удовлетворения потребностей человека. Она может распространяться на одну потребность или на всю их систему и зависит от неравномерности удовлетворения отдельных потребностей, их эластичности, взаимозаменяемости и взаимодополняемости, увеличения разнообразия потребностей.

Чем выше неравномерность удовлетворения потребностей членов общества, тем меньше степень их удовлетворения. Поскольку основным ресурсом, ограничивающим удовлетворение потребностей человека являются доходы, то чем не равномернее они распределяются в обществе, тем ниже степень удовлетворения потребностей.

Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами. Одни из них имеются в почти неограниченных масштабах (н-р, воздух), другие – в ограниченном размере. Последние называются экономическими благами.

Экономические блага делятся на долговременные, предполагающие многоразовое использование (автомобиль, книга, бытовая техника), и недолговременные, исчезающие в процессе разового потребления (хлеб, мясо, напитки, спички). Среди благ выделяют взаимозаменяемые (субституты) – поезд, самолет, автомобиль; взаимодополняемые (комплементы) – стол и стул, автомобиль и бензин, ручка и бумага.

-2-

Для получения недостающих потребительских благ нужны экономические ресурсы.

Экономические ресурсы – подготовленные средства, необходимые для осуществления процесса производства материальных благ. Роль ресурсов в экономике определяется их функциями:

· Производственная – заключается в том, что ресурсы обеспечивают создание товаров и услуг, удовлетворяющих потребности.

· Эффективная – состоит в содействии получению большего эффекта при производстве товаров и услуг за счет экономии ресурсов.

· Экономическая – состоит в образовании экономической основы получения дохода собственником ресурса при его продаже потребителю.

Структура ресурсов отражает природу их происхождения. В современных условиях принято выделять следующие типы ресурсов:

Þ Природные ресурсы – земля, лес, вода, полезные ископаемые и др.

Þ Материальные ресурсы – машины, оборудование, готовое сырье, сооружения.

Þ Трудовые ресурсы – люди в трудоспособном возрасте, а также предпринимательские способности людей.

Þ Информационные ресурсы – различная информация, а также средства ее передачи, получения, переработки.

Главной особенностью экономических ресурсов является их ограниченность, то есть невозможность удовлетворения ими потребностей всех членов общества одновременно и в полном объеме, т.к. часть ресурсов не возобновляется; многие ресурсы не эластичны, т.е. не взаимозаменяемы при производстве альтернативных товаров; существуют предельные экологические нагрузки.

Вовлеченные в производство экономические ресурсы превращаются в факторы производства. Когда ресурсы соединяются между собой, они становятся факторами. Факторы производства всегда в динамике, а ресурсы – в статике.

Ж.Б. Сей выдвинул теорию о трех факторах производства – труд, земля, капитал. Труд и земля считаются первичными факторами, а капитал – вторичным, получающимся при взаимодействии первичных.

Земля, в соединении с трудом, является фактором производства. А) собственно земля, на которой располагаются здания, сооружения, школы, больницы. Б) пахотные земли и пастбища. В) месторождения полезных ископаемых, леса. Ограниченность природных ресурсов определяется географией страны и наличием в ее недрах месторождений полезных ископаемых.

Труд как фактор производства проявляется тогда, когда рабочая сила соединяется с орудием труда и начинается процесс труда. Именно труд приводит в движение вещественные факторы пр-ва и создает блага. Труд – это целесообразная деятельность человека, в процессе которой совершается обмен веществ между природой и обществом. Данный процесс совершает рабочая сила, под которой понимается совокупность физических и умственных способностей, которыми располагает человек и которые им используются для пр-ва благ.

Капитал как фактор производства включает в себя средства производства, состоящие, в свою очередь, из предметов труда (сырье, энергоносители, вода, топливо) и средств труда (машины, станки, здания, дороги).

Некоторые экономисты как фактор производства рассматривают также технологию, под которой понимается взаимодействие между основными факторами пр-ва, а также открываемые наукой и практикой способы воздействия человека на предметы труда.

-3-

Индивид, как и общество в целом живет в мире ограниченных возможностей. Ограничены физические и интеллектуальные способности человека, имеющиеся в его распоряжении средства производства, информация и даже время, которым он располагает для удовлетворения своих потребностей. С проблемой ограниченности ресурсов сталкиваются также фирмы и общество в целом.

В любом обществе всегда была и продолжает оставаться центральная проблема производства, связанная с его целями и возможностями, которые не совпадают между собой. Сущность этой проблемы в том, что она основана на противоречии между необходимостью производства, состоящей в создании жизненных благ для удовлетворения потребностей людей, и возможностью производства, определяемой наличием ресурсов для производства требуемых благ. Материальные потребности людей безграничны, их полностью удовлетворить нельзя. Ресурсы для создания благ ограничены и редки. Их не хватает для того, чтобы создать столько благ, сколько необходимо для полного удовлетворения потребностей. Центральная проблема производства решается за счет получения максимальных результатов при минимальных затратах, чтобы меньшим количеством ресурсов создавать больше материальных благ и тем самым полнее удовлетворять потребности общества.

В каждом конкретном случае обществу, исходя из производственных возможностей, приходится решать множество проблем экономического выбора. При неограниченных потребностях и ограниченных ресурсах требуется производить не один, а несколько товаров, чтобы удовлетворить разные потребности общества.

Все потребности общества удовлетворить невозможно. Поэтому возникает дилемма: а) какие товары и услуги необходимо производить немедленно, а производство, каких можно отложить на определенное время; б) какие товары и услуги постоянно производить, а от каких вообще отказаться, закупая их за границей; в) производить те и другие товары, но в определенных пропорциях. В этом случае при увеличении производства одного товара необходимо сократить производство другого альтернативного товара, т. е. приходиться жертвовать одним товаром ради увеличения другого товара. Это выражается в замене, переключении ресурсов с производства одного товара на производство другого товара.

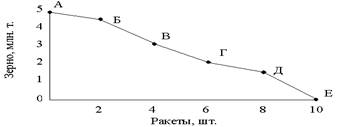

Это можно показать на примере производства двух альтернативных товаров. Представим, что должны быть произведены только два товара – зерно и ракеты. Эти два товара иллюстрируют проблему выбора между гражданским и военным производством. Допустим, что ограниченные ресурсы общества позволяют произвести при существующем уровне технологии или 5 млн. т зерна, или 10 ракет. В этом случае при производстве 5 млн. т зерна обществу придется отказаться от производства ракет, и наоборот. Если же необходимо производить и зерно, и ракеты, то между двумя крайностями есть и другие варианты.

Ограниченные ресурсы общества будут распространены между этими товарами в определенных пропорциях в соответствии с количеством произведенного зерна и ракет. Это можно показать с помощью таблицы 1 и кривой производственных возможностей (рис. 1.).

Таблица 1 Альтернативные возможности производства зерна и ракет

| Возможности | Зерно, млн. т | Ракеты, шт. |

| А | ||

| Б | ||

| В | ||

| Г | ||

| Д | ||

| Е |

Рис.1. Кривая производственных возможностей

Кривая АЕ (рис.1.) показывает убывание количества производимого зерна при росте производства ракет. Зерно «переходит» в ракеты, в плане отвлечения ресурсов от зерна, к ракетам. Причем точки Б и Д не совпадают с графическим изображением альтернативных возможностей производства зерна и ракет. Это происходит потому, что ресурсы используются не полностью, и не лучшим образом.

Множественность экономических целей при ограниченности ресурсов ставит проблему экономического выбора – выбора наилучшего из альтернативных вариантов их использования, при котором достигается максимальное удовлетворение потребностей при данных затратах.

При этом предполагается, что субъектом хозяйства выступает «homo economicus» – разумный, рациональный индивид, хорошо обученный, имеющий глубокие общие и профессиональные знания, а также большой практический опыт. В экономической теории предполагается, что каждый хозяйствующий субъект стремится к максимизации: потребитель – удовлетворения своих потребностей, фирма – прибыли, профсоюз – доходов его участников, государство – уровня благосостояния его населения.

В реальной действительности люди всегда сталкиваются с альтернативными издержками. Производство одного продукта означает отказ от другого. Рациональный человек должен подсчитать не только будущие затраты, но и издержки неиспользованных производственных возможностей, чтобы сделать оптимальный экономический выбор. Издержки одного блага, выраженные в другом благе, которым пришлось пожертвовать, называются альтернативными издержками, издержками неиспользованных возможностей.

Так, в рассматриваемом примере производство 5 млн. т зерна означает отказ от выпуска 10 ракет. Конечно, в реальной жизни упущенные возможности не ограничиваются одним или двумя видами продуктов, от производства которых приходится отказываться, так как они многочисленны. Поэтому при определении альтернативной стоимости рекомендуют принимать во внимание наилучшую из упущенных возможностей. Так, например, при учебе на дневном отделении вуза после школы девушка упускает возможность работать в этот период секретарем и получать соответствующую зарплату. Зарплата и будет для нее альтернативными издержками обучения на дневном отделении вуза. Альтернативные издержки называют вмененными, а альтернативную стоимость – вмененной.

По мере увеличения производства блага его альтернативная стоимость возрастает. Так, в нашем примере производство 1 млн. т зерна требует отказа от выпуска 2 ракет, 2 млн. т зерна – уже 4 ракет, 3 млн. т зерна – 6 ракет, а для производства 5 млн. т зерна нужно вообще отказаться от выпуска ракет, то есть для производства каждого дополнительного миллиона тонн зерна нужно отказаться от все большего количества ракет. Иначе, для выпуска каждой дополнительной единицы продукта приходится жертвовать все большим количеством другого, альтернативного продукта. Причины роста альтернативных издержек заключаются, прежде всего, в неполной взаимозаменяемости ресурсов.

Производственные возможности – возможности общества по производству экономических благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов при данном уровне развития технологии.

В конечном итоге производственные возможности обусловливают экономический выбор, который предполагает практическое решение ряда конкретных проблем.

1. Что производить? Какие из возможных, в том числе взаимоисключающих друг друга, товаров и услуг должны быть произведены в определенный период времени и в каком количестве? Выбор делается в пользу тех товаров и услуг, которые имеют больший спрос и большую прибыльность.

2. Как производить? Как будут производиться товары и услуги, т.е. кем, с помощью каких ресурсов и комбинаций, на основе какой технологии? В итоге происходить выбор в рациональном использовании ресурсов, прогрессивных технологий, эффективных форм предприятий.

3. Для кого производить? Для кого будут производиться товары и услуги, кто их будет покупать и оплачивать, получая при этом пользу?

4. Сколько производить? В каком объеме производить? Эта проблема решается конкуренцией между производителями.

-4-

Производство, распределение, обмен и потребление взаимосвязаны между собой и образуют единый процесс воспроизводства. Производство как первоначальная фаза движения созданного продукта. Последующие фазы в своем единстве образуют превращение продукта из одной экономической формы в другую и доведение до потребителей. Но каждая фаза воспроизводства содержит и свою противоположность. Так, процесс производства есть в то же время процесс потребления предметов и средств труда, рабочей силы, других факторов производства.

Производство определяет в двояком смысле. С одной стороны, распределяется уже произведенный продукт, а способ пр-ва определяет характер распределения продукта в обществе. С другой стороны, распределение обусловливает производство: оно предшествует производству и создает условия для него.

Производство взаимодействует также и с обменом. Оно само включает в себя обмен: обмен трудовой деятельностью (опытом, знаниями), обмен результатами деятельности на основе разделения труда внутри фирмы. В свою очередь, обмен зависит от производства, т.к. оно создает продукт для обмена, способ производства определяет характер и механизм обмена.

То есть взаимосвязь и взаимообусловленность существует между распределением и обменом, между распределением, обменом и потреблением, т.е. все фазы воспроизводства существуют в единстве, но основополагающей фазой является производство.

Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 1404;