Зависимость действительности стрельбы от различных

Причин

127.Действительность стрельбы зависит от способа

ведения огня, дальности стрельбы, характера цели, условий наблюдения, степени обученности стреляющих и ряда других причин.

Огонь из стрелкового оружия наиболее действителен сместа из устойчивых положений (лежа с упора, стоя из окопа и т. д.), но это не значит, *что эти положения должны быть основными. При выборе способа стрельбы необходимо руководствоваться уложившейся обстановкой.

С увеличением дальности стрельбы уменьшается действительность огня. Объясняется это тем, что с увеличением дальности увеличивается рассеивание, возрастают ошибки в подготовке стрельбы, уменьшается вероятность попадания.

Чем больше размеры цели и лучше условия наблюдения, тем действительнее стрельба. Если цель ведет ответный огонь, то сокращается время на стрельбу, увеличиваются ошибки в наводке и в подготовке стрельбы и, следовательно, снижается действительность стрельбы.

Лучше подготовленный стреляющий допускает меньшие ошибки в подготовке стрельбы и наводке оружия, что приводит к увеличению вероятности попадания и действительности стрельбы.

128.При стрельбе подразделением по рубежам, по маскам, в условиях ограниченной видимости действительность огня повышается с увеличением плотности огня.

Плотностью огняназывается количество пуль, приходящихся на погонный метр определенного рубежа, выпускаемых подразделением в единицу времени (в минуту) из всех видов оружия.

Плотность огня зависит от количества оружия, его видов и боевой скорострельности и от ширины участка, по которому ведется огонь.

Боевой скорострельностью оружияназывается число выстрелов, которое можно произвести в единицу времени (в минуту) при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом времени, необходимого для перезаряжания оружия, корректирования и переноса огня с одной цели на другую.

Технической скорострельностью (темпом стрельбы) автоматического оружия называется количество выстрелов непрерывного огня, которое данный образец оружия может дать в единицу времени.

Пример. Определить плотность огня мотострелкового взвода в обороне по рубежу шириной 40Q м, если во взводе 16 автоматов, 2 ручных и 2 станковых пулемета.

Решение. 1. Определяем общее количество пуль, выпускаемых из всех видов оружия в одну минуту.

| Виды оружия | Количество оруэкия | Боевая скорострельность | Всего пуль в минуту |

| Станковый пулемет Ручной пулемет .............. Автомат | |||

| Всего ... | 2400 пуль |

2. Определяем плотность огня. Она равна:

2400 = 6 пуль на 1 погонный метр в минуту.

129. Признаками действительности огня являются:

видимое поражение цели и изменение в поведении противника (прекращение передвижения, перемещение цели в укрытое место, замешательство в боевом порядке

противника, ослабление или прекращение огня противника).

Признаками, указывающими на малую действительность своего огня, являются: отсутствие потерь у противника, меткий и организованный огонь противника, безостановочное движение противника и т. п.

130. По степени наносимого противнику поражения из стрелкового оружия могут применяться: огонь на уничтожение и огонь на подавление цели.

Огонь на уничтожение цели заключается в нанесении ей такого поражения, при котором она полностью теряет свою боеспособность. Уничтожение цели достигается при вероятности поражения цели (математическом ожидании числа пораженных фигур), равной не менее 80%.

Огонь на подавлениецели заключается в нанесении ей такого поражения, которое временно лишает ее боеспособности, ограничивает или воспрещает маневр и нарушает управление. Подавление цели достигается при вероятности поражения цели (математическом ожидании числа пораженных фигур), равной не менее 50%.

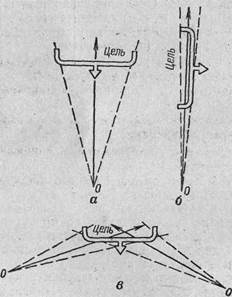

131.В зависимости от направления стрельбы различаются следующие виды огня из стрелкового оружия (Рис. 50):

— фронтальный— огонь, направленный к фронту цели; он более действителен по глубоким целям и менее действителен по широким целям;

Рис. 50. Виды огня из стрелкового оружия в зависимости от направления стрельбы:

а—фронтальный; б — фланговый; в —перекрестный

— фланговый— огонь, направленный во фланг цели этот вид огня наиболее действителен;

— перекрестный— огонь, ведущийся по одной цели не менее чем с двух направлений; перекрестный огонь наиболее действителен, если открывается внезапно.

132.По тактическому назначению огонь бывает:

— кинжальный— огонь из пулеметов, открываемый внезапно с близких расстояний водном определенном направлении; он подготавливается на расстояниях, не превышающих дальность прямого выстрела для грудных фигур, и ведется с тщательно замаскированной позиции с предельным напряжением огня до полного уничтожения противника или до воспрещения его попыток продвижения в данном направлении;

— сосредоточенный— огонь нескольких пулеметов, гранатометов, автоматов и т. д., а также огонь одного или нескольких подразделений, направленный по одной цели или по части боевого порядка противника; сосредоточенным огнем достигается наиболее быстрое уничтожение или подавление противника.

133.По напряженности стрельбы из стрелкового оружия различаются следующие виды огня:

— из винтовок и карабинов — одиночными выстрелами;

— из автоматов — короткими и длинными очередями и одиночными выстрелами;

— из пулеметов — короткими и длинными очередями и непрерывный.

134.По способу стрельбы из станковых икрупнокалиберных пулеметов огонь бывает:

— огонь в точку,ведущийся при закрепленных механизмах наводки по одиночным целям;

— огоньс рассеиванием по фронту,ведущийся для поражения широких целей при открепленном механизме горизонтальной наводки;

— огонь с рассеиванием в глубину,ведущийся по глубоким целям при открепленном механизме тонкой наводки;

— огонь содновременным рассеиванием по фронту и в глубину,ведущийся по широким и глубоким целям, расположенным на некоторой площади, а также по хорошо замаскированным целям.

135. На основании исследования явлений, сопровождающих стрельбу, и оценки ее действительности вырабатываются правила стрельбы, обеспечивающие при систематическом их применении получение наилучших результатов поражения цели с наименьшим расходом боеприпасов и времени, и требования к образцам вооружения.

Заблаговременно разработанные на основании теории стрельбы правила и требования уточняются опытными стрельбами.

Из теории стрельбы известно, что наилучших результатов стрельбы и наименьшего расхода боеприпасов и времени можно ожидать при совмещении средней точки попадания (центра рассеивания) с серединой цели. Поэтому правила стрельбы для стрелкового оружия предусматривают положение о том, как необходимо выбирать (определять) установки прицела, целика и точку прицеливания в зависимости "от расстояния до цели, ее характера (движущаяся, групповая и т. д.) и условий стрельбы (безветрие, ветер, мороз и т. д.), при которых средняя траектория "прошла бы через середину цели, и как необходимо вести стрельбу, корректировать огонь, чтобы цель была поражена в кратчайший срок с наименьшим расходом боеприпасов (способ стрельбы, вид огня и т. д.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СВЕДЕНИЯ О ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ

Взрыв и его характеристика

1. Взрывчатые вещества служат источником энергии, необходимой для метания (бросания) пуль, мин, гранат, для их разрыва, а также для выполнения различных взрывных работ.

Взрывчатыми веществами называются такие химические соединения и смеси, которые способны под влиянием внешних воздействий к очень быстрым химическим превращениям, сопровождающимся выделением тепла и образованием большого количества сильно нагретых газов, способных производить работу метания или разрушения.

Пороховой заряд винтовочного патрона весом 3,25 г при выстреле сгорает примерно за 0,0012 сек. При сгорании заряда выделяется около 3 больших калорий тепла и образуется около 3 л газов, температура которых в момент выстрела равна 2400—2900°. Газы, будучи сильно нагретыми, оказывают высокое давление (до 2900 кг/см2) и выбрасывают пулю из канала ствола со скоростью свыше 800 м/сек.

2. Процесс быстрого химического изменения взрывчатого вещества из твердого (жидкого) состояния в газообразное, сопровождающийся превращением его потенциальной энергии в механическую работу, называется взрывом. При взрыве, как правило, происходит реакция соединения кислорода с горючими элементами

взрывчатого вещества (водородом, углеродом, серой и др.).

Взрыв может быть вызван: механическим воздействием — ударом, наколом, трением; тепловым (электрическим) воздействием — нагревом, искрой, лучом пламени; энергией взрыва другого взрывчатого вещества, чувствительного к тепловому или механическому воздействию (взрывом капсюля-детонатора).

3. В зависимости от химического состава взрывчатых веществ и условий взрыва (силы внешнего воздействия, давления и температуры, количества и плотности вещества и т. п.) взрывчатые превращения могут происходить в двух основных формах, существенно различающихся по скорости: горение и взрыв (детонация).

Горение— процесс превращения взрывчатого вещества, протекающий со скоростью нескольких метров в секунду и сопровождающийся быстрым нарастанием давления газов; в результате его происходит метание или разбрасывание окружающих тел.

Примером горения взрывчатого вещества является горение пороха при выстреле. Скорость горения пороха прямо пропорциональна давлению. На открытом воздухе скорость горения бездымного пороха равна около 1 мм/сек, а в канале ствола при выстреле, вследствие повышения давления, скорость горения пороха увеличивается и достигает нескольких метров в секунду.

Взрыв— процесс превращения взрывчатого вещества, протекающий со скоростью в несколько сот (тысяч) метров в секунду и сопровождающийся резким повышением давления газов, которое производит сильное разрушительное действие на вблизи лежащие предметы. Чем больше скорость превращения взрывчатого вещества, тем больше сила его разрушения. Когда взрыв протекает с максимально возможной в данных условиях скоростью, то такой случай взрыва называется детонацией. Большинство взрывчатых веществ способно в определенных условиях детонировать.

Примером детонации взрывчатого вещества является детонация тротилового заряда и разрыв снаряда. Скорость детонации тротила доходит до 6990 м/сек.

Детонация некоторого количества взрывчатого вещества может вызвать взрыв другого взрывчатого вещества, находящегося в непосредственном соприкосновении с ним или на определенном расстоянии от него. На этом основано устройство и применение капсюлей-детонаторов.

Передача детонации на расстояние связана с распространением в среде, окружающей взрываемый заряд, резкого повышения давления — ударной волны. Поэтому возбуждение взрыва этим способом почти ничем неотличается от возбуждения взрыва посредством механического удара.

Дата добавления: 2017-02-04; просмотров: 3503;