Особенности построения и работы ЭП СВЧ

Рассмотрим особенности ЭП СВЧ в сравнении с электронными лампами:

− колебательная (КС) или электродинамическая замедляющая система (ЗС), как правило, встроены непосредственно в ЭП;

− размеры КС (ЗС) соизмеримы с длиной генерируемой (усиливаемой) волны или существенно превышают её;

− время пролета электронов τ в ЭП соизмеримо или больше периода Т колебаний СВЧ; соотношение τ/Т учитывается с помощью угла пролета:

Θ=2π  =2πfτ=ωτ, рад, (1.1)

=2πfτ=ωτ, рад, (1.1)

показывающего на сколько изменяется фаза СВЧ-колебаний за время пролета электрона или их группы (сгустка) между соответствующими электродами КС или ЗС. Угол Θ может достигать в ЭП десятков радиан.

В отличие от ЭП в усилительных и генераторных лампах (триодах, тетродах) и транзисторах рост Θ на СВЧ приводит к нарушению или прекращению работы лампы (транзистора). Например, если за время движения от катода (истока) до управляющей сетки (затвора) положительная фаза на ней (нем) успеет измениться на противоположную (Θ = π), то электроны не смогут двигаться к аноду (стоку): лампа, транзистор окажутся заперты. В ЭП СВЧ наличие больших Θ, наоборот, используется для формирования промодулированных по плотности электронных пучков и является свойством этих приборов. Обычно ЭП СВЧ – это готовый к применению усилитель или автогенератор СВЧ, не требующий изготовления дополнительно КС или ЗС. Для всех ЭП СВЧ необходимы один или несколько внешних источников питания (ИП). Работа ЭП СВЧ может осуществляться в непрерывном и импульсном режимах.

Основой работы ЭП СВЧ является взаимодействие потока электронов в вакуумном баллоне с постоянным электрическим полем напряженностью Е0 и переменной Е~ электрической составляющей электромагнитного поля (ЭМП) в присутствии (для большинства ЭП) постоянного магнитного поля напряжен-ностью Н0, служащего для фокусировки электронного пучка или участвующего в получении сгустков электронов определенной формы (например в виде «спиц»).

Действующие на электроны силы со стороны электрического (  Е) и магнит-ного (

Е) и магнит-ного (  Н) полей определяются уравнением Лоренца:

Н) полей определяются уравнением Лоренца:

, (1.2)

, (1.2)

где  – вектор скорости, m, -e – масса и заряд электрона, В0= μН0 – магнитная индукция, Н0 – напряженность магнитного поля, μ – относительная магнитная проницаемость (в вакууме μ=1, поэтому В0= Н0).

– вектор скорости, m, -e – масса и заряд электрона, В0= μН0 – магнитная индукция, Н0 – напряженность магнитного поля, μ – относительная магнитная проницаемость (в вакууме μ=1, поэтому В0= Н0).

Если  ~ с (с – скорость света), то такие ЭП называются релятивистскими. Для них m=var (m=

~ с (с – скорость света), то такие ЭП называются релятивистскими. Для них m=var (m=  , где m0 – масса покоя электрона, и анализ движения в них электронов сильно усложняется. Эти приборы в курсе «ЭП СВЧ и КП» рассматриваться не будут. Для обычных ЭП

, где m0 – масса покоя электрона, и анализ движения в них электронов сильно усложняется. Эти приборы в курсе «ЭП СВЧ и КП» рассматриваться не будут. Для обычных ЭП  << с и m≈m0, а уравнение Лоренца упрощается:

<< с и m≈m0, а уравнение Лоренца упрощается:

m  . (1.3)

. (1.3)

Приборы, использующие для фокусировки продольное пучку магнитное поле с напряженностью Н0 (сжатие пучка за счет силы Лоренца  ), называются приборами типа «О» (осевое поле Н0).

), называются приборами типа «О» (осевое поле Н0).

Приборы, использующие перпендикулярное электронному потоку магнитное поле напряженностью Н0 (Н0 будет, следовательно, перпендикулярно и постоянному электрическому полю Е0, т.е. Н0 и Е0 оказываются «скрещенными»), называются приборами типа «М» (магнетронными).

Приборы, где для фокусировки электронов в пучок используется дополни-тельное электрическое постоянное поле напряженностью Еф и центробежные силы за счет инерции электронов, называются приборами типа «Е». Обычно используемая здесь фокусировка называется центробежной электростатической (ЦЭФ).

Во всех ЭП СВЧ для пополнения энергии ЭМП (получения его усиления или генерации) используется отдача энергии сгустками электронов в тормозящей фазе электрической составляющей Е~ этого переменного поля. Если при этом средняя скорость сгустка υср=υ0 уменьшается, то будет отдаваться кинетическая энергия (этот принцип используется в приборах типа «О» и «Е», где υ0>υф); если же средняя скорость сгустка υср остается постоянной, то будет изменяться его положение в постоянном электрическом поле, т.е. его потенциальная энергия (этот принцип используется в приборах типа «М»). Здесь

υср=  =υф, (1.4)

=υф, (1.4)

где υф – фазовая скорость волны ЭМП.

Для получения пучка или потока электронов с током I0 в ЭП используются обычно подогревные горячие катоды, а иногда дополнительно – холодные катоды с вторичной эмиссией (например, в дематронах и бидематронах). Движение электронов в ЭП происходит за счет положительных потенциалов (напряжений), прилагаемых к одному или нескольким электродам. Управление величиной электронного потока осуществляется изменением положительного или отрица-тельного потенциала на промежуточном или управляющем электроде, а управле-ние скоростью потока – напряжением на последнем электроде, стоящем перед КС или ЗС, которые с ним соединяются электрически.

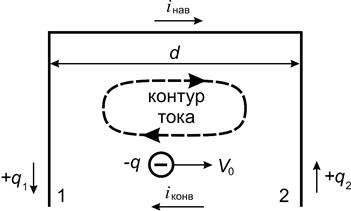

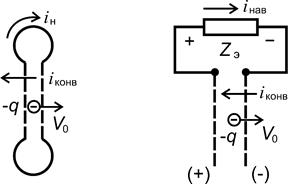

Расчет параметров ЭП СВЧ (мощности и др.) выполняется на основе пред-ставлений о наведенном токе iнавво внешней цепи, соединяющей проводящие элементы КС или ЗС, вблизи или между которыми движется со скоростью υ0 электронный сгусток с зарядом –q:

iнав=  , (1.5)

, (1.5)

где d – расстояние между электродами (рис.1.1), υ0=f (U0).

Рис. 1.1. Возникновение наведенного тока

Наведенный ток iнавобусловлен ростом наведенного заряда +q2 (так как –q приближается к электроду 2) и уменьшением заряда +q1 (–q удаляется от электрода 1). Движение заряда –q образует конвекционный ток iконв(ток переноса зарядов), совпадающий в образующемся контуре тока с направлением протекания iнав (рис.1.1).

При наличии между электродами переменного поля СВЧ взаимодействие электронов с электрической составляющей ЭМП рассчитывают с учетом угла пролета θ1 между электродами с помощью коэффициента взаимодействия:

М=  , (1.6) где

, (1.6) где  .

.

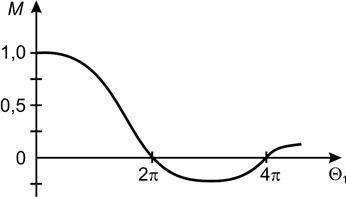

При  → 0 коэффициент М → 1 (рис.1.2).

→ 0 коэффициент М → 1 (рис.1.2).

Рис.1.2. Зависимость коэффициента взаимодействия от угла пролета

При  =2π коэффициент М=0, т.е. взаимодействие будет фактически отсутствовать, поскольку полпериода электроны с зарядом –q будут ускоряться и их скорость увеличиваться на ∆υ, а за другую половину периода их скорость на столько же уменьшится, т.е. сохранится υ0=const.

=2π коэффициент М=0, т.е. взаимодействие будет фактически отсутствовать, поскольку полпериода электроны с зарядом –q будут ускоряться и их скорость увеличиваться на ∆υ, а за другую половину периода их скорость на столько же уменьшится, т.е. сохранится υ0=const.

С учетом М амплитуда наведенного переменного тока

I  =MI

=MI  . (1.7)

. (1.7)

Достижение электронами скорости υ0 осуществляется с помощью ускоряю-щего напряжения U0:

υ0=  , (1.8)

, (1.8)

(где υ0 находится из приравнивания потенциальной и кинетической энергии электрона еU0=  ).

).

Получение электронных сгустков в ЭП СВЧ основано на модуляции равномерного электронного потока по скорости (с помощью электрической составляющей ЭМП СВЧ), переходящей затем в модуляцию по плотности за счет группировки электронов: одни электроны ускоряются, другие – тормозятся, в результате чего и образуются через некоторое время их скопления – сгустки. При модуляции пучка синусоидальным полем с малой Е~ амплитудой (по сравнению с напряженностью ускоряющего поля Е0) приращение по скорости также близко к синусоидальному:

, (1.9)

, (1.9)

где Um= Е~ d – модулирующее напряжение, ∆υ = υ0  – приращение скорости.

– приращение скорости.

Модуляция электронов по скорости может осуществляться:

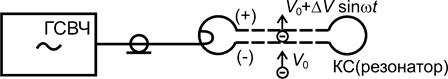

− между парой электродов, соединенных с источником модулирующего напряжения СВЧ; в частном случае это может быть зазор или две сеточки, связанные с резонатором СВЧ, подключенным к источнику сигнала СВЧ или имеющим собственные незатухающие колебания (автогенерацию за счет внесения энергии извне) (рис.1.3);

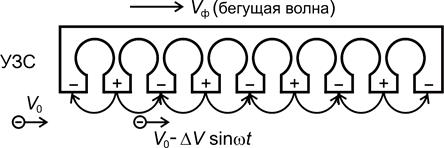

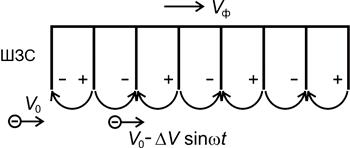

− в цепочке из последовательно расположенных модулирующих зазоров, связанных каждый со своим резонатором, образующих узкополосную замедляю-щую систему УЗС, в которой распространяется бегущая (или смешанная со стоя-чей) волна (рис. 1.4) или аналогично – зазоров широкополосной ШЗС (рис. 1.5). Знаки «+» и «–» соответствуют мгновенному распределению переменного напряжения (заряда) в ЗС или в резонаторе.

Рис. 1.3. Модуляция электронов по скорости в зазоре резонатора

Рис. 1.4. Узкополосная замедляющая система резонаторного типа

Рис. 1.5. Широкополосная замедляющая система нерезонансного типа

Наведение тока во внешней цепи зазора (в КС или ЗС) приводит к появлению СВЧ-напряжения на эквивалентном сопротивлении этой цепи zэ, при этом полярность падения мгновенного значения напряжения будет такова, что проле-тающий сгусток электронов будет тормозиться в возникающем электрическом поле и энергия электронов станет отдаваться в резонатор (рис. 1.6, а) или в ЗС. Эквивалентная схема процесса показана на рис. 1.6, б.

а) б)

Рис. 1.6. Наведение тока в резонаторе (а) и эквивалентная схема процесса (б)

В соответствии со способом модуляции равномерного потока электронов (в зазоре резонатора, цепочке резонаторов, широкополосной ЗС) различают прибо-ры:

− с кратковременным взаимодействием (в одном зазоре);

− длительным взаимодействием (в ЗС, где поток электронов должен дви-гаться примерно со скоростью замедленной ЭМВ);

− узкополосные (при использовании одного резонатора или их цепочки в виде узкополосной ЗС);

− широкополосные, где применяются ШЗС.

Ввиду неравномерности группировки электронов по плотности (в сгустки) конвекционный и наведенный токи получаются в виде импульсов, следующих с периодом колебаний СВЧ. Поскольку последовательность импульсов содержит высшие гармоники, её можно представить рядом Фурье, например вида

iконв(ωt)= J0+ 2 J0  ,

,  (1.10)

(1.10)

где Jn(nX)– функция Бесселя I рода n-го порядка от аргумента Х,

X= ΘMUm/2U0 (1.11) – параметр группировки на угле пролета Θ в пространстве длиной S.

Таким образом, электронные приборы можно использовать и в режимах умножения частоты (например пролетный умножительный клистрон). Здесь  .

.

Ввиду торможения сгустка (импульса конвекционного тока) в зазоре или в ЗС наведенный импульс тока будет иметь спадающую вершину (уменьшение υ0 в соотношении iнав= q υ0/d).

Дата добавления: 2016-04-06; просмотров: 1153;