ПРИБОР СКРОМНЫХ ПРОФЕССИЙ 5 страница

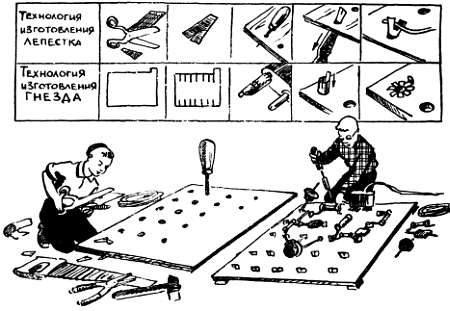

Головные телефоны должны быть высокоомные, например ТОН‑2, сопротивление каждого наушника которых 1600 ом. Сам приемник монтируется на небольшой фанерной панельке, в которую вставлены жестяные лепестки и такие же жестяные гнезда (рис. 47).

Рис. 47. Монтаж транзисторных схем можно производить на фанерных панелях, в которые вставлены монтажные лепестки из жести.

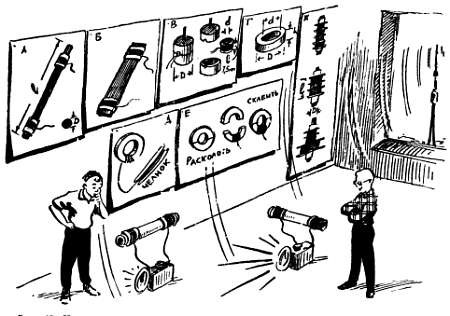

Более подробно нужно остановиться на изготовлении контурных катушек (рис. 48).

Рис. 48. Контурные катушки могут быть намотаны на ферритовых стержнях (магнитные антенны), в горшкообразных сердечниках, на ферритовых кольцах и на пластмассовых каркасах с подстроенными сердечниками.

Прежде всего одно важное общее замечание. Радиолюбители обычно очень старательно выполняют все указания по изготовлению контурных катушек. И это неплохо: катушка, изготовленная точно по описанию, как правило, получается именно такой, какой она и должна быть. А это упрощает налаживание приемника.

Но обратите внимание, что точное копирование катушки только облегчает налаживание, а не избавляет от него. Много разных, казалось бы, второстепенных факторов, таких, например, как емкость монтажа, собственная индуктивность соединительных проводов или, наконец, емкость полупроводниковых приборов, могут свести на нет все труды по точному копированию катушки.

Даже в заводских условиях, когда технология массового производства позволяет делать все приемники абсолютно одинаковыми, эти приемники одинаковыми все же не получаются. Именно поэтому в контурные катушки почти всегда вводят элементы подстройки, чаще всего подстроечные сердечники из магнитного материала. По той же причине при самостоятельном изготовлении катушек нужно спокойней относиться к некоторым небольшим отклонениям от описания и помнить, что индуктивность катушки можно тем или иным способом подогнать при налаживании приемника.

Главное, что характеризует катушку индуктивности, – это ее индуктивность L . А она, в свою очередь, зависит от числа витков, диаметра и длины намотки, размеров, конфигурации и материала сердечника. Очень часто, сохраняя заданную индуктивность L , можно заменять один тип катушек другим.

Например, вместо катушек в горшкообразном сердечнике (рис. 48–В ) применять катушки, намотанные на ферритовых кольцах (рис. 48–Д ). Если нет возможности точно воспроизвести какую‑либо контурную катушку – нет нужного провода, нужного каркаса или нужного сердечника, – то вовсе не следует отчаиваться. Всегда можно сделать несколько иную катушку, на ином каркасе, намотанную иным проводом, и, подобрав число витков катушки (для этого, конечно, придется повозиться), получить нужную индуктивность.

Никто не говорит о том, что к контурной катушке можно относиться неуважительно. За небрежность и ошибки при изготовлении катушек приходится дорого платить, и прежде всего временем. Но не кидайтесь и в другую крайность: не бойтесь катушки. Помните, что главная характеристика контурной катушки – ее индуктивность L – всегда в ваших руках.

После этого общего замечания – несколько конкретных. Основные типы катушек, применяемых в любительских и промышленных приемниках, показаны на рис. 48. Контурные катушки, намотанные на длинном круглом (рис. 48, листок А ) или прямоугольном (листок Б ) ферритовом стержне, называются магнитной антенной. Это название связано с тем, что такая катушка хорошо отбирает энергию у приходящих к ней радиоволн, используя эту энергию на создание переменного тока в своей цепи. В этом отношении магнитная антенна делает, по сути дела, то же самое, что и обычная антенна. Только обычная антенна для создания электрического сигнала вылавливает (см. примечание на стр. 26) электрическую составляющую электромагнитных волн (радиоволн), а магнитная антенна вылавливает их магнитную составляющую.

По своей эффективности магнитная антенна эквивалентна обычной проволочной антенне высотой 2–3 метра. Отличительная особенность магнитной антенны – направленный прием. Она лучше всего ловит энергию радиоволн, которые приходят с направлений, перпендикулярных стержню. Именно поэтому приемник, снабженный магнитной антенной, вращают, направляя эту антенну на принимаемую станцию (рис. 48).

Очень часто применяются катушки, намотанные на так называемых броневых (горшкообразных) сердечниках. Такой сердечник представляет собой собранную из двух половинок закрытую чашу, внутрь которой вставлен небольшой пластмассовый каркасик с самой катушкой. Броневые сердечники делают из прессованных магнитных порошков, чаще всего карбонильного железа или феррита. Карбонильный сердечник обозначается буквами СБ, ферритовый – Б. Цифра в названии сердечника указывает его внешний диаметр. Так, например, СБ‑12 означает: «сердечник броневой, карбонильный диаметром 12 мм»; название «Б6» означает: «сердечник броневой ферритовый диаметром 6 мм».

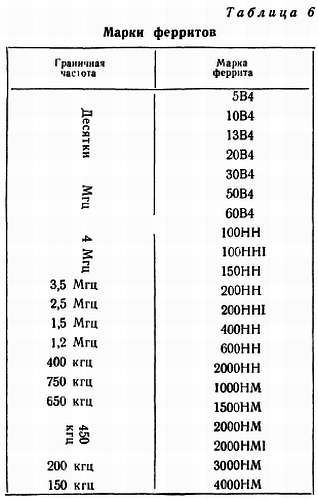

В конце названия любого сердечника, в том числе и броневого, может стоять еще одна цифра. Она характеризует свойство магнитного материала, из которого сделан сердечник. Чем больше эта цифра, тем выше магнитная проницаемость сердечника, тем больше будет индуктивность намотанной на нем катушки. Однако, как правило, с повышением магнитной проницаемости сердечника уменьшается предельная частота, на которой его можно применять.

Так, например, из таблицы 6 видно, что сердечники с проницаемостью 4000 пригодны для частот не более 150 кгц, а сердечники с проницаемостью 1000 – до 750 кгц. В длинноволновых катушках обычно используют ферритовые сердечники с проницаемостью не более 1000, а в средневолновых катушках– сердечники с проницаемостью не более 600. Для коротковолновых катушек пригодны сердечники, проницаемость которых обычно не превышает нескольких десятков. Эти ограничения относятся к стержням магнитной антенны, к броневым сердечникам и к любым другим.

Радиолюбители для намотки катушек используют ферритовые кольца (рис. 48–Г ) разных размеров. Размеры кольца отражены в самом его названии: первая цифра названия указывает внешний диаметр кольца D , вторая – его внутренний диаметр d , третья цифра – высоту кольца h . В название кольца входит также и марка феррита. Так, например, название кольца К6 х 2,5 х 2,8 – 600НН означает: «кольцо с внешним диаметром D = 6 мм, внутренним диаметром d = 2,5 мм, высотой h = 2,8 мм; сделано из феррита с проницаемостью 600».

Существует два основных способа изготовления сердечников на ферритовых кольцах: можно использовать своего рода челнок, на который предварительно наматывают небольшой кусок провода (рис. 48–Д ), а можно намотать провод, предварительно расколов кольцо, а затем склеив его, например, клеем БФ‑2 (рис. 48–Е ). При склейке нужно хорошо совместить и крепко сжать половинки кольца, так как зазор между ними резко уменьшает индуктивность катушки.

Для намотки катушек часто используют также стандартные каркасы из различных видов пластмассы с небольшими стержневыми ферритовыми сердечниками (рис. 48–Ж ).

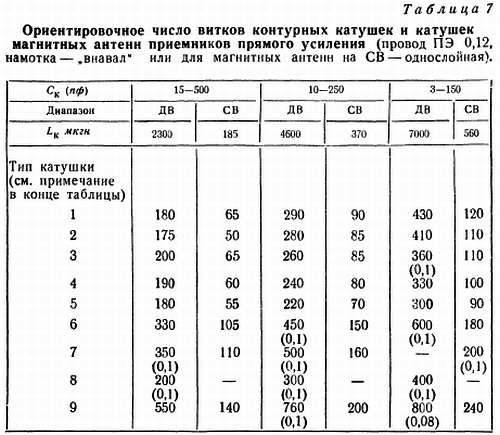

Примерные данные контурных катушек L 1 и L2 при использовании разных типов сердечников приведены в таблице 7.

1. Магнитная антенна на круглом стержне из феррита 600 НН (Ф–600); диаметр – 8 мм, длина 140 мм.

2. То же, длина стержня 160 мм.

3. Магнитная антенна на плоском стержне из феррита 600 НН (Ф–6 °C) размеры стержня 2,8 х 11 x 85 мм.

4. То же, размеры стержня З х 20 х 100 мм.

5. То же, размеры стержня 4 х 16 х 125 мм.

6. Горшкообразный сердечник СБ–12а (см. рис. 48 – В ). Размеры D = 12,3 мм, d = 9 мм и l = 8 мм.

7. Катушка на ферритовом кольце (см. рис. 48 – Г ). Размеры кольца D = 10 мм, d = 6 мм, h = 2 мм. Феррит 600 НН (Ф–600).

8. То же, феррит 2000НМ (Ф–2000).

9. Катушка на секционированном пластмассовом каркасе с ферритовым сердечником. Размеры каркаса D = 6 мм, l = 4 x 3 мм.

В нашем приемнике можно применить любой тип катушек, указанный в таблице (так же, впрочем, как и другие типы катушек, не попавшие в нее), но лучше всего, пожалуй, сделать магнитную антенну. И лишь только потому, что она в дальнейшем будет использована в других приемниках.

Для детекторного приемника магнитная антенна не имеет никакого смысла – она не в состоянии отнять у радиоволн энергию, достаточную для того, чтобы прокормить (см. примечание на стр. 26) головные телефоны. Для детекторного приемника нужна очень хорошая, очень большая антенна из медной проволоки и обязательно нужно заземление. Комнатная антенна длиной в 5–10 м годится лишь при приеме мощных местных станций.

Данные катушек можно взять из таблицы 7, а также из описаний любительских или заводских приемников. Провод ПЭ – это обычный провод в эмалевой изоляции, провод ПЭЛШО – такой же провод, как и ПЭ, но покрытый снаружи еще и шелковой изоляцией, а провод марки ЛЭШО – это так называемый литцендрат. Он состоит из большого числа очень тоненьких жилок – в название литцендрата входит число жилок и диаметр каждой из них. Так, например, провод ЛЭШО 21х0,07 содержит 21 жилку, диаметром 0,07 мм каждая. Применение литцендрата всегда желательно, так как он обладает очень малыми потерями на высоких частотах, и катушки, намотанные таким проводом, отличаются высокой добротностью (Воспоминание № 20).

При изготовлении катушек из литцендрата нужно проявлять сверхаккуратность: если хотя бы одна из жилок окажется обломанной или непропаянной, то контур, по сути дела, будет погублен. Вот почему у литцендрата очень важно аккуратно зачистить тончайшей шкуркой и залудить все жилки, убедиться в том, что ни одна жилка не обломалась, и уже после этого, объединив все эти жилки, подпаять их к нужному монтажному лепестку.

Таблица 7 требует некоторых пояснений.

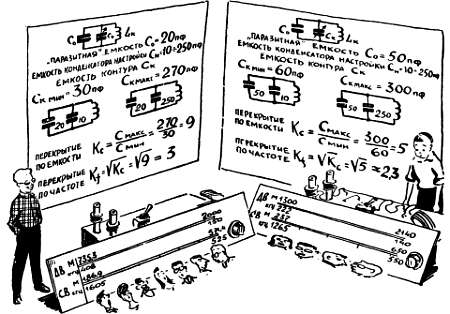

В средней колонке этой таблицы число витков указано в расчете на применение конденсатора с минимальной емкостью Смин = 10 пф и максимальной около Смакс = 250 пф. Минимальная емкость контура Ск‑мин всегда больше, чем Смин конденсатора, за счет емкости монтажа, собственной емкости катушки и других «паразитных» емкостей. Все эти емкости как бы подключаются параллельно конденсатору настройки, суммируясь с его емкостью. Предполагается, что паразитная емкость равна 20 пф, и поэтому общая минимальная емкость контура Ск‑мин составит 30 пф, а максимальная Ск‑макс – 270 пф. Иными словами, при полном повороте ротора конденсатора настройки емкость контура изменяется примерно в девять раз (270:30 = 9). Запомните эту цифру, пожалуйста: девять раз.

Стандартный длинноволновый диапазон имеет граничные частоты от 150 кгц до 408 кгц, или, что то же самое (рис. 49), граничные длины волн от 2000 м до 735,3 м.

Рис. 49. Чем меньше начальная емкость контура, тем больший диапазон можно перекрыть одним и тем же конденсатором настройки.

Границы средневолнового диапазона такие: по частоте от 525 кгц до 1605 кгц и соответственно по длине волны от 571,4 м до 186,9 м. Легко подсчитать, что для полного перекрытия диапазона ДВ нужно, чтобы резонансная частота контура (или, что то же самое, резонансная длина волны) изменялась примерно в 2,7 раза (408:150 ~= 2,7). Аналогично для полного перекрытия с диапазона СВ нужно, чтобы резонансная частота контура (резонансная длина волны) изменялась бы примерно в три раза (1605:525 ~= 3). Запомните и эти цифры: 2,7 и три раза.

Теперь поясним, почему понадобилось запоминать цифры, характеризующие перекрытие по емкости и по частоте. Дело в том, что оба эти показателя самым непосредственным образом связаны между собой. Ведь резонансная частота зависит от емкости контура (Воспоминания № 19 и № 20), а значит, изменение резонансной частоты, то есть частоты настройки, зависит от изменения емкости контура. Зависимость здесь квадратичная.

Для того чтобы изменить частоту в два раза, нужно изменить емкость в четыре раза; для изменения частоты в три раза необходимо изменение емкости в девять раз и т. д. Одним словом, если вы хотите, чтобы частота настройки контура изменялась в Kf раз, то нужно, чтобы емкость настроечного конденсатора изменялась в Кс = K2f раз. Это и есть квадратичная зависимость.

У нас как будто все получается прекрасно: емкость контура уже с учетом паразитных емкостей меняется в девять раз. Поэтому поворотом ротора конденсатора настройки мы полностью перекрываем средневолновый диапазон и даже с некоторым избытком длинноволновый (для точного перекрытия диапазона ДВ достаточно, чтобы емкость изменялась в 2,72~= 7,3 раза).

Нарисованная нами благополучная картина, к сожалению, не всегда соответствует действительности. И прежде всего потому, что паразитная емкость может оказаться значительно больше 20 пф, особенно при длинных монтажных проводах. К чему же приводит увеличение паразитной емкости? Об этом лучше всего расскажет числовой пример.

Представьте себе, что паразитная емкость равна не 20 пф, а 50 пф, а значит, минимальная и максимальная емкости контура соответственно равны Ск‑мин = 10 + 50 = 60 пф и Ск‑макс = 250 + 50 = 300 пф. В этом случае при полном повороте ротора конденсатора настройки емкость контура меняется в пять раз (300:60 = 5), а частота настройки соответственно в 2,3 раза (2,32 ~= 5). Естественно, что при таком изменении частоты настройки можно будет перекрыть лишь часть диапазона СВ или ДВ: например, от 525 до 1200 кгц (СВ) и от 150 до 250 кгц (ДВ).

Но и для такого частичного перекрытия диапазонов еще необходимо будет несколько уменьшить число витков контурной катушки. Ведь катушка рассчитана на максимальную емкость 250–270 пф, и при большей емкости (а у нас она теперь достигает 300 пф!) контур выйдет за границу диапазона и окажется настроенным на слишком длинные волны, где вещательные станции вообще не работают.

Такой избыток в низкочастотной (длинноволновой) части диапазона не был бы сам по себе неприятен, если бы у нас не оказался «отрезанным» большой участок в высокочастотной его части, то есть в области самых коротких волн диапазона. (Вряд ли стоит шить пиджак с большими накладными карманами, если не хватает материала на рукава.) Поэтому‑то и возникает необходимость уменьшить число витков катушки, сдвинуть весь диапазон в сторону более коротких волн и таким образом хоть в какой‑то степени скомпенсировать недостаточное перекрытие диапазона конденсатором переменной емкости.

Подобные же трудности возникают, если во входном контуре использовать конденсатор с иными значениями максимальной и минимальной емкости по сравнению с конденсатором, на который рассчитана контурная катушка. Так, например, применяя в качестве С2 керамический конденсатор настройки типа КПК‑3, имеющий максимальную емкость 150 пф и минимальную 25 пф, мы фактически сможем перекрыть лишь половину каждого диапазона. Если оставить данные катушек без изменения, то контур не будет настраиваться на длинноволновую часть диапазона (не хватит емкости), а если примерно в полтора раза увеличить число витков катушек, то мы скомпенсируем уменьшение максимальной емкости настроечного конденсатора, попадем в длинноволновые участки диапазонов, но, естественно, при этом выйдем из коротковолновых участков.

В сильной степени влияет на настройку контура и собственная емкость антенны. Причем влияние это всегда неприятное – чем больше емкость антенны, тем меньше перекрытие диапазона. Когда, добавив к детекторному приемнику несколько усилительных каскадов, вы сможете наконец вести прием только на магнитную антенну, а внешнюю антенну отключить, то диапазон, перекрываемый конденсатором С2 , заметно увеличится.

Приведенные грустные примеры, конечно, не исчерпали осложнений, которые могут возникнуть при подгонке индуктивности и емкости колебательных контуров. Но эти примеры, по‑видимому, достаточно ясно показали, что при изготовлении колебательных контуров может понадобиться в значительной степени отклониться от тех данных контурных катушек, которые с большой точностью приводятся в описаниях самодельных приемников.

Кроме этого общего примечания, таблица 7 нуждается еще и в нескольких конкретных примечаниях.

При изготовлении магнитных антенн средневолновая катушка наматывается в один слой, а длинноволновая – «внавал», то есть без определенного порядка. При намотке длинноволновой катушки желательно все же разбить ее на четыре секции, каждая из которых может иметь ширину 5–7 мм при расстоянии между секциями 3–5 мм. Во всех случаях обмотку укладывают на два‑три слоя плотной бумаги или хлорвиниловой пленки, предварительно намотанной на ферритовый сердечник. Для того чтобы закрепить выводы катушек, проще всего надеть на стержень четыре (по числу выводов) тугие резинки.

Подгонка индуктивности катушек L1 и L2 осуществляется самым примитивным образом: отматыванием или добавлением витков. Это не слишком приятная операция, особенно если имеешь дело с литцендратом. Во всех других катушках, где есть подвижный сердечник, точная подгонка индуктивности производится с его помощью: чем глубже вдвинут сердечник в катушку, тем больше ее индуктивность. В магнитной антенне подвижного сердечника нет, и, если нужно осуществить точную подгонку индуктивности, пользуются иным способом.

Всю катушку разделяют на две половинки и одну из них делают подвижной – наматывают на бумажной гильзе, которая легко перемещается по ферритовому стержню. Если сближать половинки катушки, то ее общая индуктивность увеличивается, если раздвигать – уменьшается. Увеличение индуктивности происходит за счет так называемой взаимоиндукции, то есть за счет того, что каждая половинка усиливает магнитное поле другой половинки.

Для детекторного и даже для простого транзисторного приемника нет смысла усложнять конструкцию магнитной антенны и вводить точную подгонку индуктивности катушки L1 и L2 . Но если вы все же попробуете это сделать, то не делите всю обмотку на две равные части, а оставьте в подвижной секции примерно 10–20 % общего числа витков. Даже такая небольшая подвижная секция позволит в некоторой степени менять индуктивность катушки. И в то же время отвод от небольшого числа витков пригодится нам для некоторых схем транзисторных приемников.

Кстати, попробуйте подключить к отводу цепь детектора. При таком автотрансформаторном включении явно улучшится избирательность, а может быть, даже возрастет громкость приема.

Уменьшая число витков, к которым подключен детектор (раньше он подключался ко всей катушке, а теперь к ее части), мы уменьшаем ту часть напряжения, которое поступает на детектор с колебательного контура. Это, конечно, проигрыш. Но в то же время мы уменьшаем и потери, которые детектор вносит в контур, и, значит, повышаем добротность контура, общее напряжение на нем. А это, конечно, выигрыш.

Существует такая точка отвода от катушки, при которой выигрыш оказывается больше, чем проигрыш, и при подключении детектора к этой точке громкость возрастает. Это очень интересное решение – проигрыш, дающий выигрыш, – и вы наверняка еще будете вспоминать о нем, анализируя различные электронные схемы.

На этом, пожалуй, мы закончим наши практические работы с диодами и перейдем к транзисторам. И, так же как мы это делали при знакомстве с диодами, начнем с нескольких простых опытов.

Дата добавления: 2016-02-24; просмотров: 2107;