Поляризация времени

Мы живем в мире, в котором время является лишь одномерным и однонаправленным: оно течет от прошлого через настоящее к будущему. Время выстроилось в три стрелы: психологическую, термодинамическую и космологическую. На современном этапе все они направлены в одну сторону.

Однако в сверхсильных гравитационных полях или в состоянии сингулярности не происходит разрыва связи времени: просто оно распадается на кванты времени, т.е. на миллиарды миллиардов квантовых ручейков или квантовых капель. Разрыва времени не происходит, а происходит его квантовое изменение. Реальное время двумерно. Его можно изобразить векторами на плоскости, а мы видим лишь его проекции на одну ось. Во Вселенной не существует одновременности. Любое реальное тело в мире разновременно. Любой процесс, протекающий как бы мгновенно, есть лишь равнодействующая бесконечно разных, бесконечно далеких одна от другой эпох, скрещенных в миг в данной точке тела.

Каждый объект (человек) существует в своем индивидуальном времени. Но изолированных объектов нет, все тела взаимодействуют со своим окружением (оно бесконечно): атом с атомом, звезда со звездой, галактика с галактикой и т.д. Эта связь реальна, но одновременна ли она? Мы видим ближайшую звезду Проксиму из созвездие a-Центавра, какой она была 4,3 световых года назад. Луч от нашего Солнца идет к Земле ~8,3 минуты. Удаленные галактики видятся нам такими, какими они были миллиарды лет назад. Горизонт видимости нашей Вселенной ~1010 световых лет.

Следовательно, Вселенная в любой точке пространства в любые мгновения разновременна. Реальной одновременности не существует.

Одновременная разновременность - реальный физический процесс, который определяет всю структуру мироздания, взаимодействие всех материальных объектов Вселенной: пыли, газа, частиц, фотонов, гравитационных волн и т.д. Одно приходит из прошлого вчера, другое из прошлого миллиарды лет назад, а в сумме их действие в любом месте мгновенно. В ответ каждый объект на воздействие этих разновременных сил отвечает своим воздействием, но и оно достигает его соседей не одновременно.

Таки образом, действующее время любой точки Вселенной - равновесие всех прошедших эпох, вся безмерная громада миллиардолетий, сведенная в одно мгновение. Следовательно, настоящее никогда не теряется в бездне прошлого и реально существует в далеком будущем.

Для выхода из однолинейности времени возможен переход в двухмерное время, т.е. существует перпендикулярное время - в итоге произойдет поляризация времени. В результате оно будет течь по замкнутой криволинейной траектории, например, по окружности. В этом случае не происходит разрыва времени, а наблюдается переход в соседнее время, в иное время, не оторванное от своего, а только искривленное. В каждый момент мы движемся вперед в сторону будущего, а в сумме все больше и больше отклоняемся от него. В какой-то точке, продолжая двигаться вперед, мы расстаемся со своим будущим, не пересекая нуля времени, и начинаем движение к своему прошлому, которое теперь и является нашим будущим. Происходит движение по кольцу времени.

Если создать генератор фазового времени - сингулятор времени, который бы позволил сжимать и растягивать время, менять знак течения времени, а также искривлять его, т.е. использовать его поляризацию, то можно было бы вернуться в любую эпоху прошлого или попасть в будущее.

10.12. Наша Галактика - “Млечный Путь”

Галактика “Млечный Путь” - спиральная звездная система, содержащая » 1011 звезд разных поколений, к которой относится и наше Солнце, Земля и др. планеты солнечной системы.

Кроме звезд галактика имеет межзвездную среду из газовых облаков и пыли. На расстоянии 8 - 10 кпк, где находится наше Солнце, скорость вращения галактики 220 - 250 км/c.

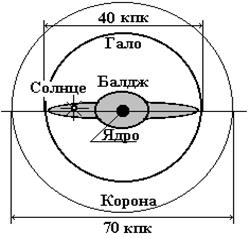

Рис. 10.10

Рис. 10.10

|

По своей структуре галактика “Млечный Путь” относится к спиральным. Большое число видимых звезд галактики занимают в пространстве объем в виде диска, а меньшая их часть образуют гало сферической формы (рис. 10.10).

В центральной части диска имеется утолщение (балдж). Поперечник диска галактики »30 кпк, балджа - 8 кпк.

Галактика имеет плоскость симметрии, называемую галактической плоскостью (плоскость диска), и ось симметрии (ось вращения галактики).

Наличие диска Галактики указывает на ее быстрое вращение вокруг оси вращения, которое является дифференциальным.

При R > 15 кпк линейная скорость вращения либо остается постоянной, либо незначительно возрастает, что связывают с существованием у Галактики

массивной короны, содержащей скрытую массу неизвестного вещества (предполагается, что это мощные облака нейтрино).

В галактической плоскости находятся спиральные рукава, толщиной 1-2 кпк, в которых сосредоточены почти все горячие звезды высокой светимости и значительная часть газопылевой материи.

Масса нашей Галактики »2×1011 Мс (Мс»1,99×1033 г).

На звездную составляющую галактики приходится 98% Мгал, на газ и др. компоненты межзвездной среды - 2% Мгал.

Пространственная концентрация звезд уменьшается с удалением от центра Галактики: в центре она составляет »106 звезд в 1 пк3, на расстоянии 1 кпк от центра - несколько звезд в 1 пк3, в галактических окрестностях Солнца - примерно 1 звезда на 8 пк3. Наше Солнце расположено вблизи галактической плоскости на расстоянии от нее »20 пк и »8 - 10 кпк от галактического центра, на внутреннем краю рукава Ориона.

Большинство звезд Галактики входит в состав двойных звезд, кратных звездных систем, рассеянных и шаровых звездных скоплений.

Рассеянные скопления (открыто 1000, предполагается наличие их до 50000) равномерно распределены по радиусу Галактики.

Шаровые звездные скопления (открыто 150, предполагается, что их максимальное число - 500), включающие до 105 звезд, сильно концентрируются к центру Галактики.

Молекулярный газ сконцентрирован вблизи галактической плоскости, причем он прижат к ней сильнее, чем любые другие газовые компоненты. Действительно, чем холоднее газ, тем труднее ему противостоять притяжению центральной части Галактики, которое стремится сконцентрировать все вещество в плоскости вращения. Более горячий газ почти не удерживается вблизи плоскости Галактики и уходит вверх, в гало, а холодные компоненты межзвездной среды образуют вдоль галактической плоскости диск, толщина которого возрастает по мере удаления от центра галактики к периферии в несколько раз в связи с уменьшением тяготения.

Период вращения Галактики в окрестностях Солнца составляет 230-250 млн лет - галактический год. Спиральные рукава Галактики вращаются с постоянной скоростью. В окрестности Солнца существует коротационный круг диаметром 250 пк, где wгал = wспир.

Галактические объекты различаются по возрастам, химическому составу, пространственным положениям и кинематическим характеристикам. Существует население I (диска) и население II (гало).

Возраст Галактики оценивается в »15×109 лет. Население II - старые объекты. Подавляющее большинство звезд гало имеет массу »0,85 Мс. В них понижено, по сравнению с Солнцем (звезда третьего поколения), содержание металлов. Наблюдается их сильная концентрация к центру Галактики. Все они движутся вокруг центра Галактики по сильно вытянутым и хаотически ориентированным эллиптическим орбитам, которые образуют сферическую составляющую галактики (гало).

К населению II относится подсистема шаровых скоплений, планетарных туманностей, короткопериодических цефеид, красных гигантов и др. объектов.

Среди населения I (диска) встречаются звезды различных масс и широкого диапазона возрастов от 1 до 1010 лет.

Самую плоскую подсистему толщиной »200 пк (парсек) по нормали к плоскости Галактики образуют массивные звезды высокой светимости спектральных классов О и В, межзвездная пыль и газ, гигантские молекулярные облака (в основном водорода) и др. Эти объекты сравнительно молодые, вращаются по круговым орбитам вокруг центра Галактики и связаны со спиральными рукавами. Большинство объектов Галактики сосредоточено в ее диске. Возраст самых старых объектов для звездных скоплений населения I не более 5-7 млрд. лет, имеют содержание химических элементов, близкое к Солнечному.

Замечание: по последним данным в центре нашей Галактики обнаружен звездоподобный объект Стрелец А; имеет массу »2,5×106 МС и занимает малые размеры. Предполагается, что это черная дыра.

В особую составляющую можно выделить балдж - звездное утолщение вокруг ядра Галактики по форме, близкое к сферическому и не относящееся к диску.

Области наиболее сильного звездообразования расположены в кольце от 3 кпк до 7 кпк от центра Галактики; здесь же сосредоточены и гигантские молекулярные облака, масса которых составляет 80 % всего молекулярного вещества межзвездной среды, и связанные с ними молодые звезды.

В пределах этого кольца содержится наибольшее число пульсаров и остатков от взрывов сверхновых звезд и оттуда исходит наиболее сильное нетепловое радиоизлучение, повышена концентрация областей горячего ионизированного газа (НII) и ассоциаций горячих молодых звезд. Поэтому последние несколько миллиардов лет звездообразование происходило в кольце 3 - 7 кпк от центра и в галактическом центре. Установлено, что звезды не рождаются по одиночке, а образуют звездные ассоциации и звездные комплексы, которые возникают также группами.

Примерно 10 млрд. лет назад произошел перерыв в звездообразовании, как предполагается из-за массового взрыва сверхновых. В результате этого межзвездная среда была обогащена металлами и сильно перемешена. Затем началось осаждение вещества к центру и образование плоской подсистемы галактики.

Галактический центр - область радиусом »1 кпк в центре ядра Галактики, в созвездии Стрельца. Главным элементом галактического центра считается звездное скопление, имеющее форму эллипсоида вращения с растущей концентрацией звезд к центру. Большая ось эллипсоида лежит в галактической плоскости, малая - расположена вдоль оси вращения. Отношение полуосей »0,4. Звезды на расстоянии 1 кпк от галактического центра движутся вокруг него со скоростью 270 км/c. Период обращения 25 млн. лет. Масса скопления 1010 МС. В пределах бара расположен газовый диск (R » 700 - 1000 пк) массой 108 МС, состоящий преимущественно из молекулярного водорода.

Еще ближе к центру обнаружено вращающееся и расширяющееся кольцо молекулярного водорода (массой »105 МС) радиусом »150 пк и скоростью вращения »50 км/c, скорость расширения »140 км/c. Ось вращения кольца наклонена к оси вращения Галактики на »70- 100. Наблюдаемая картина является следствием взрыва в ядре Галактики, произошедшего около 12 млн. лет назад. В состав кольца входят газопылевые облака, самым крупным из них является Sgr 82 массой »3×106 Мс на расстоянии »120 пк от центра диаметром »30 пк. Внутри молекулярного кольца находится центральное пылевое облако (R»15 пк) с плотностью »  .

.

Тонкий центральный молекулярный диск, в свою очередь, погружен в более утолщенный и протяженный диск из атомарного водорода, ось которого наклонена к галактической оси на » 300. Возможно, вещество этого диска было захвачено Галактикой за счет приливных сил и поглощения малой галактики-спутника.

Вблизи самого центра Галактики наблюдаются два радиоисточника Sgr A(W) - Стрелец А (западный) и Sgr A(Е) - Стрелец А (восточный), который является протяженным, находится за центром, является остатком вспышки сверхновой звезды. Западный, сверхкомпактный источник Sgr A(W) совпадает с динамическим центром Галактики, окружен газопылевым кольцом радиуса »2 пк, имеет скорость вращения »80 км/c.

Внутри сферы R=1,5 пк пыли нет и весь газ ионизирован. Эта область имеет массу 5×106 Мс, в ней наблюдаются плазменные облака, бар (перемычка) и компактный источник нетеплового излучения Sgr A* радиусом »10-4 пк, который смещен относительно бара на »0,15 пк.

Огромное скопление газа и пыли в ядре приводят к бурному развитию процессов звездообразования на протяжении всей эволюции Галактики. В самом центре ядра возможно существование сверхмассивной черной дыры массой »106 Мс или сверхкомпактного звездного скопления.

Магнитное поле нашей Галактики наиболее сильно в спиральных ветвях, где силовые линии параллельны плоскости галактики и вытянуты вдоль спиральных рукавов. Напряженность магнитного поля в диске галактики составляет »2×10-5 Э.

Все объекты во Вселенной находятся в движении. Например, наша Земля вращается вокруг собственной оси со скоростью ~0,5 км/c, а вокруг Солнца - со скоростью ~30 км/c. Солнце движется к созвездию Геркулеса со скоростью ~20 км/c, а Солнечная система вращается вокруг центра галактики “Млечный Путь” со скоростью ~250 км/c.

В свою очередь, наша Галактика движется к созвездию Гидра со скоростью ~600  км/c.

км/c.

Местное скопление галактик (Млечный Путь, Туманность Андромеды и др.) движется к созвездию Персея.

Сверхскопление (куда входит наша Галактика), сверхскопление в созвездии Дева и ряд сверхскоплений галактик в Персее и Гидре Центавра движутся со скоростью ~700 км/c к созвездию Южный Крест.

Считается, что там находится мощный притягиватель неизвестной природы, масса которого оценивается в 10 тысяч масс Галактики “Млечный Путь”, находящегося на расстоянии 150 - 300 млн. световых лет от нас.

Время и Вселенная

Человечество всегда интересовал вопрос, почему время течет в одну сторону - от прошлого в будущее?

В одних процессах время замедляет свой бег, а в других - ускоряет.

Например, среди частиц космических лучей встречаются протоны высоких энергий, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света на 99,9%.

Время у них идет в ~1010 раз медленнее, чем на Земле.

Если по нашим часам такой протон пересечет нашу Галактику за 100 000 лет, то по собственным часам он ее пересечет за 5 мин.

Еще пример, из двойной звездной системы SS 433 (до нее 104 световых лет) истекают в противоположные стороны две мощные газовые струи нагретого водорода со скоростью ~8×104 км/c каждая.

Из-за вращения системы направление выброса струй все время меняется в пространстве с периодом 164 дня.

Дважды за период выброс струй происходит точно поперек луча зрения на Земле.

В этом случае эффект Доплера не проявляется, но наблюдается покраснение (изменение частоты) спектральных линий водорода, вызванное замедлением времени из-за быстрого истечения газовых струй.

С другой стороны, тяготение изменяет пространство-время. В сильном поле тяготения время замедляет свой бег.

Например, на поверхности нейтронной звезды время течет в 1,5 раза медленнее, а в ее центре - в 2,5 раза по сравнению с нашим временем.

Вблизи черной дыры силы тяготения неограниченно возрастают, изменяя геометрические свойства пространства, и замедляется течение времени.

С точки зрения внешнего наблюдателя при приближении к горизонту событий темп течения времени замедляется и на горизонте событий время растягивается до бесконечности.

Внутри самой черной дыры время распадается на кванты. Радиальная координата пространства заменяется координатой времени и наоборот.

Для наблюдателя, приближающегося к черной дыре со скоростью света, время также замедляет свой бег, как на любом быстро летящем теле. Это замедление компенсирует замирание падения корабля.

Рис. 10.11

Рис. 10.11

|

Растягивающаяся до бесконечности картина приближения корабля к границе черной дыры из-за все большего растягивания секунд на падающем корабле измеряется конечным числом секунд.

По часам падающего наблюдателя до пересечение границы черной дыры, протекло конечное число секунд.

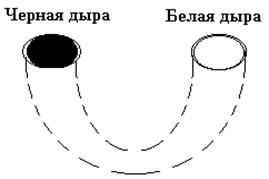

Кроме черных дыр, возможно существование белых дыр.В белую дыру упасть нельзя, из нее можно только вылететь. Белые дыры вероятно проявляют себя в квазарах - компактных звездных образованиях - ядер некоторых галактик, из которых истекает материя мощной энергии.

Широко обсуждается существование горловины между черной и белой дырами (рис. 10.11). Однако белые дыры и горловина неустойчивы и в природе пока не обнаружены.

При путешествии наблюдателя (космонавта) с около световой скоростью в просторах Вселенной лучи света от звезд становятся наклонными в сторону его движения.

Поэтому он увидит звезды, как бы сместившимися на небосводе к точке, куда направлено его движение.

Это связано с аберрацией света. Причем, небо впереди будет усеяно звездами гуще, чем сзади. При этом изменится и цвет звезд.

Впереди будут наблюдаться голубовытые звезды (фиолетовое смещение при сближении) и их яркость увеличена.

В противоположном направлении, на небосводе мало слабосветящихся, красноватых звезд (красное смещении - при удалении объектов).

Свет от звезд мы видим каким он был в прошлом многие миллионы и миллиарды лет назад. Например, луч света от Солнца до Земли движется ~8 минут. Мы и вспоминаем в основном прошлые события, и только писатели-фантасты уводят читателей в будущее.

При движении со световой скоростью к центру нашей Галактики "Млечный Путь" и обратно, по земным часам пройдет около 60000 лет.

На Земле за это время сменятся многие поколения людей, а по часам на звездолете пройдет около 40 лет, т.е. космонавты по возвращении окажутся заброшенными в далекое будущее.

Таким образом, время не всегда течет плавно и неизменно из прошлого в будущее: оно может замедлять или ускорять свой бег и даже может распадаться на кванты.

В элементарных процессах время обратимо, а в сложных процессах - необратимо (II закон термодинамики и другие явления, например, диффузия молекул капли чернил в воде).

Почему во всех этих процессах возникает необратимость, если они суммируются из движений частиц, которые явно обратимы во времени?

Все дело в том, что в сложной системе из многих частиц, в силу случайности многих взаимодействий между ними, неизбежно нарастает беспорядок (хаос).

Энтропия и есть мера беспорядка, т.е. вероятностные законы статистики при случайных взаимодействиях определяют направление необратимых процессов.

Течение времени проявляется в любых процессах и в одну сторону.

Существуют три вида явлений в природе, которые характеризуют общую “стрелу времени”.

Первый класс явлений - это термодинамические процессы. Они протекают в направлении увеличения беспорядка и роста энтропии, т.е. они определяют “термодинамическую стрелу времени”.

Второе явление - это продолжающееся расширение Вселенной, которое определяет “космологическую стрелу времени”.

Третий класс явлений - это наши психологические состояния - процессы, вызывающие субъективное ощущение течение времени, т.е. наша память определяет “психологическую стрелу времени”.

Все три стелы времени в нашей Вселенной направлены в одну сторону.

Любая психологическая работа мозга увеличивает энтропию окружающего пространства, поэтому и совпадают по направлению "психологическая и термодинамическая стрелы времени".

Однако в момент рождения Вселенной ее квантовое состояние было максимально упорядочено, а сейчас все виды энергий переходят в тепловую.

Если же Вселенная начнет сжиматься, то "космологическая стрела времени" повернет в обратную сторону, а остальные две сохранят направление. Между тремя стрелами времени наступит рассогласование.

Существование состояния сегодняшней Вселенной и жизни возможно только на стадии расширяющейся Вселенной, когда все три стрелы времени направлены в одну сторону.

Солнечная система

Наблюдая в темную августовскую ночь усеянное звездами небо, древние мыслители, философы и ученые разных эпох задумывались о происхождении Земли, звезд и окружающего космического пространства. Предлагались различные гипотезы происхождения Солнечной системы. Например, гипотезы Декарта, Бюффона, Канта, Лапласа, Шмидта и др.

Анализируя движение, и параметры планет Солнечной системы обнаружено, что из 40 спутников 29 обращаются в том же направлении, что и планеты и Солнце (сколько в действительности имеется спутников планет - постоянно уточняется).

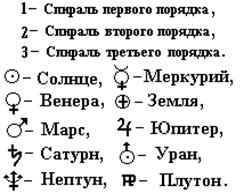

Рис. 10.12

Рис. 10.12

|

Из 10 спутников Урана, вращающихся в обратном направлении, 4 согласуют свое движение с направлением вращения Урана, чья ось наклонена почти под прямым углом к плоскости эклиптики (980). Следовательно, только 6 спутников имеют направление движения, обратное движению своих планет. Планеты Венера и Уран имеют обратное вращение вокруг своей оси.

Cчитается, что приливное взаимодействие протопланетных сгустков ответственно за обратное вращение Венеры и синхронизацию этого вращения относительно Земли.

Изучение динамики движения и параметров Солнца, планет и спутников, позволило группе академика Шило предложить модель образования Солнечной системы, согласно которой они возникли из энергетически общей динамической системы, изолированной от других звезд.

Это могло быть спиралевидное облако, диаметр которого превышал современную Солнечную систему. Облако вращалось против часовой стрелки и могло возникнуть в рукаве нашей Галактики "Млечный Путь" в условиях сжатия, гравитационной неустойчивости и развития сильных газопылевых вихрей.

В центре ПротоСолнечного облака, которое можно назвать спиралью первого порядка (рис. 10.12), образовалось ядро, содержащее в себе основную массу облака (более 95 %).

На витках спирали первого порядка возникли местные спиралевидные движения, или вихри - протопланетные спирали второго порядка.

Их ядра впоследствии преобразовались в планеты. На них, в свою очередь, формировались спирали третьего порядка со своими ядрами - будущими спутниками планет. За счет магнитного поля произошла передача полного момента импульса от Солнца планетам.

В соответствии с направлением вращения всего облака (спирали первого порядка), спутники должны были приобрести движение,

согласованное с вращением планет и Солнца, возникшего из центрального протоCолнечного ядра.

Такая модель образования Солнечной системы снимает противоречия в распределении массы и момента импульса между Солнцем, планетами и их спутниками. У Солнца и планет-гигантов угловая скорость внешних газовых слоев отличается от угловой скорости внутренних слоев.

Этим объясняется и сильный рост удельного момента импульса по мере удаления планет от Солнца.

Предложенная модель образования Солнечной системы из спиралевидного облака с вихревой структурой объясняет причины сосредоточения спутников у Юпитера и Сатурна. Действительно, ближе к Солнцу спутники или вообще не возникали (Меркурий, Венера), или их количество лимитировалось незначительными массами вещества на витках спирали первого порядка (Земля, Марс), т.к. центральное ядро отбирало вещество, удаленное от протопланетных ядер спиралей второго порядка. Возникший дефицит массы не позволял или затруднял формирование спиралей третьего порядка. По мере удаления от ПротоСолнечного ядра, на витках спиралей первого порядка гравитационное его влияние было слабее, поэтому в сгустках ПротоСолнечного вещества накапливались достаточно большие массы с энергетически напряженными движениями вихрей. Из них формировались спирали второго порядка, чьи ядра затем превратились в планеты-гиганты.

В свою очередь на их спиральных витках вихревые движения преобразовывались в спирали третьего порядка, из ядер которых затем возникли спутники планет. На самых удаленных витках спирали первого порядка гравитационное поле еще более ослаблено и термический режим был невысок, что возбуждало менее сложные вихревые движения, и спутников формировалось меньше. В зоне образования планеты Плутон скорости убегания частиц были настолько малы, что на самом последнем витке спирали первого порядка происходило рассеивание вещества за пределы спирального облака. Подобные условия образования планет допускают формирование сложных двойных спиралей с разными по массе ядрами, вращающимися вокруг барицентра. Примером такой системы могут служить Земля и ее спутник Луна.

Спиралевидные движения широко распространены в космическом пространстве. Например, спиралевидные галактики, к которым относятся наша Галактика "Млечный Путь", галактика Андромеда и др.

В связи с рассматриваемой моделью возникает проблема преобразования спиралевидных движений в кольцевые. Наличие спиралей и колец удалось обнаружить в Калифорнии (Невадийский гранитный массив). Спирали, или вихри - распространенная форма формирования и эволюционного развития вещества в Метагалактике. После полного распада спиралей первого, второго и третьего порядков произошло образование из их ядер Солнца, планет и спутников. Этот процесс длился 7 - 8 млрд. лет. Формирование планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) заняло около 108 лет. Формирование планет-гигантов происходило в два этапа. Сначала образовались массивные твердые ядра. Для Юпитера этот процесс длился 3×107 лет, для Сатурна - 2×108 лет, для Урана и Нептуна - около 109 лет. После образования ядра с массой около двух масс Земли начинается аккреция газа, которая длится не менее 109 лет.

Солнце вместе с планетами вращается, как и все звезды, вокруг галактического центра. Находясь на расстоянии »8 - 10 кпк от центра Галактики Солнце, двигаясь по эллиптической орбите, совершает один оборот за »230 млн. лет. Одновременно Солнце совершает колебательное движение относительно галактической плоскости. Причина колебательного движения Солнца (Солнечной системы) заключается в том, что Солнце находится вблизи галактического экватора на расстоянии »20 пк.

Таблица 10.3

|

В связи с тем, что основная часть массы нашей Галактики сосредоточена в тонком диске, Солнце испытывает гравитационное притяжение к этому диску и приближается к экватору. После пересечения галактического экватора оно по инерции будет продолжать удаляться от экватора, но будет испытывать действие возвращающей силы со стороны тонкого диска и в некоторой точке изменит направление на обратное, т.е. станет приближаться к экватору, но с другой стороны. Амплитуда колебаний (максимальное удаление от галактической плоскости) составляет примерно 20 пк, а период около 60 млн. лет. Следовательно, каждые »30 млн. лет Солнце пересекает плоскость Галактики. Сейчас мы находимся на расстоянии »10 пк от галактического экватора. Это значение расстояния фиксирует фазу колебания. Зная фазу и период можно рассчитать моменты пересечения Солнечной системой галактического экватора.

Соответствующие этим расчетам значения для различных эпох (млн. лет) приведены во втором столбце табл. 10.3. Как видно эти значения имеют хорошее согласие с наступлением кризисных эпох, т.е. эволюционные кризисы на Земле наступают всякий раз, когда Солнце пересекает галактический экватор и Солнечная система (и наша Земля) движутся в межзвездной среде, которая может воздействовать на биосферу. В пределах галактического центра диаметром до 1 кпк и в кольце 3 - 7 кпк обнаружены молекулярные облака. В них встречаются гигантские газопылевые комплексы, простирающие на многие десятки парсек, тяготея к спиральным рукавам Галактики. Средняя концентрация молекул водорода в них 300 см-3. Помимо молекул водорода в молекулярных облаках обнаружены многие десятки других органических химических соединений (например, аммиак, спирты и т.д.).

В созвездии Ориона газопылевой комплекс имеет концентрацию различных частиц до 107 см-3. Их возраст »100 млн. лет и масса до 5×105 МС.

Средняя толщина газопылевых гигантских молекулярных комплексов (ГМК) образует очень плоскую подсистему вокруг галактического экватора толщиной до 100 пк. Если Солнце при колебаниях попадает в такое облако, то его пребывание в нем составляет »100 тыс. лет.

Попадая в молекулярное облако, при средней плотности его частиц до 100 см-3, границы гелиосферы сокращаются, и Земля значительную часть года будет находиться непосредственно в межзвездной среде Галактики, а не обычной среде околосолнечного пространства, заполненного солнечным ветром, что приводит к возрастанию интенсивности космических лучей. Следовательно, экологические условия ухудшаются. Кроме того, из-за относительно большой плотности межзвездной среде возможно глобальное похолодание и оледенение, частота которого составляет каждые 200 млн. лет.

В газопылевых комплексах возможно присутствие кометоподобных, метеоритных или астероидальных тел. Тогда в период пребывания Солнечной системы в молекулярном облаке возможен их захват Солнцем и последующее столкновение с Землей, что повлечет катастрофические последствия для биосферы Земли. Возможно ли это?

Об этом можно судить по результатам исследований. Например, в слое красной глины, соответствующему переходному периоду от мезозойской эры к кайнозойской, обнаружено аномально высокая концентрация иридия и осмия.

Содержание осмия и иридия весьма мало в земной коре, но более высоко в некоторых кометах, метеоритах и астероидах. Зная среднее отношение доли элементов иридия и осмия к содержанию силикатов и других элементов, широко распространенных в метеоритах, то можно оценить, например, массу астероида, его размеры и энергию, выделяемую при взрыве от удара о поверхность Земли.

Например, при диаметре астероида 10±4 км, энергия взрыва составит »1025 Дж, что в 106 раз больше энергии взрыва, выделенной в Тунгусской катастрофе 1908 г.

При таком мощном взрыве частицы пыли выбрасываются в стратосферу, что вызовет охлаждение атмосферы и океанов. Полностью или частично будет остановлен фотосинтез, из-за уменьшения интенсивности света в »105 раз. Уменьшится слой озона. Мельчайшая пыль будет оседать после взрыва в течение нескольких лет и в конечном счете вызовет иридиево-осмиевую аномалию. В результате возможно вымирание некоторых видов животного мира.

О встрече Земли с астероидальными телами свидетельствуют кратеры ударного происхождения. Например, древний кратер на территории ЮАР (образовался 1,97±0,01 млрд. лет назад), имеет кратер размером в 140 км или кратер Сэдбери (провинция Онтарио, Канада) имеет возраст 1,84±0,15 млрд. лет.

Для одной из иридиево-осмиевой аномалии и близкой к ней даты вымирание видов животного мира в позднем эоцене (37 млн. лет назад) в каталоге земных кратеров сразу обнаруживаются три кратера: Вэнапайти Мистастин (Канада; 28 км, 38±4 млн. лет); Попигайская котловина (СССР; 38±9 млн. лет). Величина этого периода практически совпадает с периодом колебаний Солнца относительно галактического экватора.

Это примечательно еще и тем, что время вымирания видов животного мира и кратерообразования на Земле совпадают по фазе, т.е. приходится на максимумы частоты кратерообразования. По одной из теорий бомбардирующие тела находятся в Солнечной системе, так называемое Облако Оорта, которое содержит не менее 1011 кометных ядер, столько же звезд находится в нашей Галактике. Эти кометы большую часть времени проводят вблизи точки афелия своих вытянутых орбит примерно на расстоянии 40 тыс. а.е. от Солнца.

Для гравитационного возмущения Облака Оорта со стороны молекулярного облака межзвездной среды Солнечная система не обязательно должна проходить через молекулярное облако. Достаточно близкого прохождения на расстоянии 5 - 10 пк от Солнца.

Существует гипотеза, что гравитационное возмущение Облака Оорта вызвано необнаруженным пока спутником Солнца (звезда Немезида). Предполагается, что в настоящее время она находится вблизи своего афелия, примерно на расстоянии 90 тыс. а.е. от Солнца (1 а.е. =1,49597870 × 10 11 м ).

Ближайшая точка Немезиды - периастр должна располагаться примерно на расстоянии 30 тыс. а.е. от Солнца. Возможно, что Облако Оорта возмущает десятая планета, и тогда период в 30 млн. лет связан с прецессией ее орбиты.

Независимо от происхождения источника бомбардирующие тела появляются группами. Следовательно, в полном соответствии с результатами анализа данных о древних кратерах ударного происхождения можно говорить о цикличности повторяющихся эпизодов бомбардировки, а не об отдельных падениях единичных кометных или астероидальных тел.

Рассмотрим влияние вспышек близких Сверхновых на экологию Земли.

Тщательный анализ 140 газовых остатков Сверхновых (I и II) показывает, что частота вспышек Сверхновых в нашей Галактике составляет как одно событие каждые 40±20 лет. Считаются опасными для биосферы Земли вспышки Сверхновых на расстоянии 10 пк. Это происходит периодически примерно каждые 300 млн. лет. Энергия вспышек Сверхновых черпается из ядерной и гравитационной энергий предсверхновой звезды.

Анализ изотопного состава ряда химических элементов, содержащихся в веществе метеоритов, показывает, что вещество Солнечной системы содержит некоторую долю химических элементов, синтезированных всего за несколько млн. лет до эпохи формирования твердых тел. Присутствие в старом веществе добавки вещества, более молодого, возраста свидельствует о вспышке близкой Сверхновой.

Согласно одной из гипотез считается, что вспышка Сверхновой индуцировала коллапс газопылевого облака, приведший к образованию самой Солнечной системы.

Ряд антропологов считают, что появление современного типа человека связано с явлением мутаций. А импульс гамма- и рентгеновского излучения от вспышки близкой Сверхновой должен сопровождаться кратковременным (в течение года) увеличением числа мутаций.

Так как при этом на поверхности Земли резко возрастает поток ультрафиолетового излучения, которое само по себе является мутагенным агентом, вызывающем появление других мутаций.

10.15. Наша звезда – Солнце

Солнечная система образовалась около 5 млрд. лет назад. Наше Солнце - звезда третьего поколения и планеты, возникли из космического вещества, уже дважды прошедшего через космические тигли.

Звезды рождаются из молекулярных облаков. Причем рождаются не по одиночке, а коллективно, образуя звездные скопления (Плеяды, Гиады и т.д.).

Недавно обнаружено, что молодые звездные скопления частично объединены в двойные системы и даже более многочисленные группы.

Например, знаменитая пара рассеянных звездных скоплений h и c созвездия Персея.

Согласно гипотезе академика В.А. Амбарцумяна совместное образование звезд и газа происходит из протозвезд - сверхплотных объектов неизвестной природы, фрагментация которых приводит к формированию комплексов молодых звезд и диффузного вещества, а не возникновение звезд из газа.

Звездная ассоциация, в которой находится двойное h и c звездное скопление в Персее расположена в области, особенно бедной межзвездным газом.

Об этом свидетельствуют наблюдения с помощью небулярных спектрографов и радионаблюдения нейтрального водорода.

Между тем эта ассоциация особенно богата звездами-сверхгигантами.

Наличие очень ярких сверхгигантов, возраст которых не превышает 106 лет, указывает на то, что формирование звезд в этой ассоциации продолжается и в настоящее время, что несовместимо с гипотезой о возникновении звезд из газа.

По одной из гипотез ПротоСолнечная система представляла собой спиралевидное облако, диаметр которого превышал современную солнечную систему.

В процессе гравитационного сжатия температура в центре ПротоСолнца повышается, и когда она достигнет десятков миллионов градусов, начнутся термоядерные реакции превращения водорода в гелий и ПротоСолнце становится звездой.

В недрах Солнца происходит последовательность термоядерных реакций.

Несмотря на большую мощность излучения, Солнце горит экономно и излучает »3,8×1026 Дж/c, что в 104 раз меньше излучения человека.

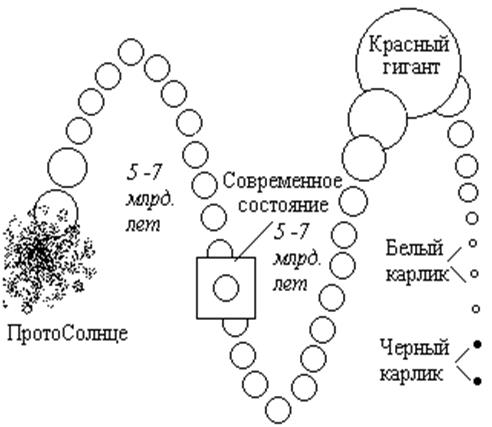

Через 5 - 7 млрд. лет после выгорания водорода Солнце перейдет в стадию гелиевого горения.

Внешняя оболочка Солнца, окружающая гелиевую сердцевину начнет интенсивно расширяться достигнет орбиты Земли и превратит ее в раскаленную пустыню. Такое состояние характерно для красных гигантов, подобно Альдебарану или Бетельгейзе (созвездие Ориона).

Через 104 лет оболочка Солнца рассеется и само оно превратиться в белый карлик, похожий на звезду Сириус В - спутника Сириуса А, самой яркой звезды нашего неба, которая к этому времени перейдет в стадию сверхновой и взорвется. Этапы эволюции Солнца приведены на (рис. 10.13).

Из 4,2×1011 кг фотонов, излучаемых Солнцем ежесекундно, на Землю падает только 0,45×10-9 часть, т.е. »1,85 кг фотонов.

Суммарная энергия этих фотонов »1,7×1017 Дж. Половина этой энергии достигает поверхности Земли, площадь которой »5×1014 м2. Следовательно, средняя мощность излучения Солнца на уровне поверхности Земли »160 Вт/м2.

Рис. 10.13

Солнце целиком состоит из газа, поэтому его поверхность не имеет резких границ. Диаметр видимого диска Солнца »1,4×109 м.

Масса Солнца »1,97×1030 кг. Солнечное вещество состоит из водорода (71 %), гелия (26 %) и других химических элементов (3%).

Линейная скорость экваториальной точки солнечной поверхности составляет 2 км/с. Эффективная температура поверхности Солнца равна 5500 К.

Солнце имеет магнитное поле в виде двух составляющих: полоидальную (вдоль меридиана), которая сосредоточена в полярных областях Солнца до гелиографических широт ±550, имеет среднюю напряженность до 2 Гс и тороидальную (вдоль параллелей), располагающуюся по обе стороны от экватора на более низких широтах, имеет напряженность от 10 Гс до 150 Гс.

Центральная зона Солнца радиусом »5×108 м - это термоядерный реактор, где происходит выделение энергии.

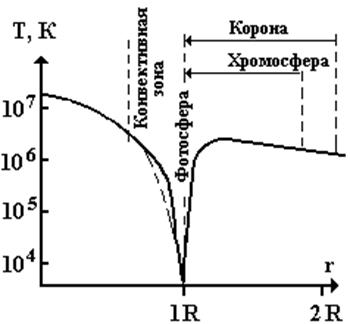

Плотность вещества в этой зоне »160 г/cм3, давление »4×1010 атм, температура »1,5×107 К (рис. 10.14).

Уменьшение температуры вещества в Солнце по мере удаления от его центра обусловлено двумя причинами: 1. чем дальше от центра энергия, излучаемая Солнцем, распространяется на все большую площадь; 2. из самых наружных слоев излучению легче уйти.

Протяженность слоя, в пределах которого температура источника энергии уменьшается до температуры окружающей среды, зависит от непрозрачности вещества во внешних слоях.

В спектрах некоторых звезд (в том числе и Солнца) наряду с линиями поглощения наблюдаются линии излучения. Следовательно, у них есть участки атмосферы, где температура повышается.

Рис. 10.14

Рис. 10.14

|

У Солнца в коротковолновой, далекой ультрафиолетовой области спектра линии поглощения сменяются линиями излучения, т.е. в верхних слоях атмосферы Солнца наблюдается инверсия температуры. Доказательством этого факта является солнечное радиоизлучение.

На рис. 10.15 приведен график, характеризующий изменение температуры в различных слоях Солнца и его атмосферы до расстояния 2-х радиусов Солнца от его центра (шкала по оси ординат логарифмическая; пунктиром показано изменение температуры при отсутствии конвекции).

Солнце в радиолучах было бы в десятки раз больше. Оно выглядело бы клочковатым и сильно размытым облаком. Это облако из разреженной плазмы, окружающее Солнце, имеет температуру, выше 106 К, называют солнечной короной.

Переходная часть солнечной атмосферы между короной и уровнем минимальной температуры (Т»4500 К) называется хромосферой.

Это и есть область инверсии температуры. Уменьшение температуры вещества в Солнце по мере удаления от его центра обусловлено двумя причинами: 1. чем дальше от центра энергия, излучаемая Солнцем, распространяется на все большую площадь; 2. из самых наружных слоев излучению легче уйти.

Рис. 10.15

Рис. 10.15

|

Протяженность слоя, в пределах которого темпера=тура источника энергии уменьшается до температуры окружающей среды, зависит от непрозрачности вещества во внешних слоях. Хромосфера имеет толщину »1500 км, плотность »10-12 г/cм3. В этой области возникают эмиссионные спектральные линии излучения, наблюдаемые в далекой ультрафиолетовой части солнечного спектра, радиоизлучение на сантиметровых и дециметровых волнах с температурой в десятки и сотни тысяч кельвинов.

В красной линии водорода над солнечным диском наблюдаются мелкие вертикальные выступы из газа, называемые спикулами, диаметр которых составляет 1000 км, длина - 6 тыс. км, температура 15000 К.

Спикулы располагаются на границах супергранул - крупномасштабных ячеек размером 30 тыс. км.

Они являются проявлением неоднородности солнечной хромосферы, особенно в распределении температуры и скоростей движения вещества.

Солнечную корону и хромосферу временами можно наблюдать и в видимом излучении, особенно во время солнечных затмений.

Причиной инверсии температуры является конвекция и турбулентность, которые находятся на глубине 100-500 тыс. км.

Здесь плотность »10-2 г/cм3, давление - »106 атм, температура »104 К. Конвективные и турбулентные движения плазмы, проникая в нижние слои атмосферы Солнца, в ее фотосферу, вызывают в них возмущения, напоминающие звуковые волны в воздухе.

Особенно сложный характер приобретают колебания, если плазма намагничена. Длины волн достигают несколько тысяч километров.

Большая часть волн, распространяющихся в плазме, переносит энергию, которая и нагревает разреженные верхние слои атмосферы Солнца.

Образование планетных систем, происходящее совместно с образованием звезд, может успешно осуществляться только у таких звезд, которые после образования сохранили поверхностную конвекцию вещества, что и было обнаружено у нашего Солнца.

В звездах типа Солнца конвекция активно проявляется только в наружных слоях. Следствием ее является, наблюдаемая на Солнце зернистая структура нижних слоев фотосферы, называемая грануляцией.

Фотосфера расположена над конвективной зоной, ее толщина »400 км, плотность »10-7 г/cм3, давление »0,1 атм, температура »6×103 К.

Возникновение наружных конвективных зон в звездах связано с процессом ионизации водорода.

При температурах выше 104 К водород полностью ионизирован и не обладает способностью запасать и переносить энергию.

Следовательно, у звезд атмосфера которых имеет температуру выше солнечной наружные конвективные зоны не образуются. Зато у них возможно образование конвективных зон в центральных слоях.

Горячие звезды массивнее, а потому температура и давление вещества в них быстро нарастают по мере приближения к центру.

Выделение термоядерной энергии с ростом температуры также быстро увеличивается.

Поэтому в недрах массивных звезд энерговыделение настолько быстро нарастает к центру, что только конвекция может обеспечить вынос энергии из своих недр.

Из-за этого теплоотдача таких звезд больше, они горячее, наружные их слои лучше прогреваются, и в них отсутствует конвекция.

Поток нейтрино от Солнца в 3,2 раза меньше, чем предсказывает теория.

По гипотезе астрофизика Фаулера дефицит потока солнечного нейтрино связан с циклическими изменениями светимости Солнца из-за крупномасштабных вариаций солнечной активности.

Следовательно, поток нейтрино периодически меняется в ходе эволюции Солнца.

В настоящее время измеряемая величина потока нейтрино близка к минимальной и достигнет своего максимума через »5 млн. лет.

Цикличность изменения потока нейтрино составляет »100 млн. лет, что характерно для всех звезд типа Солнца.

Непосредственная причина уменьшения потока нейтрино заключается в понижении температуры солнечного ядра, что, в свою очередь обусловлено проникновением изотопа гелия  в зону протекания ядерных реакций в результате быстрого перемешивания вещества Солнца, где он относительно быстро выгорает. При этом происходит понижение светимости Солнца на несколько процентов. Это - следствие постепенного накапливания динамической неустойчивости, связанной с вращением Солнца.

в зону протекания ядерных реакций в результате быстрого перемешивания вещества Солнца, где он относительно быстро выгорает. При этом происходит понижение светимости Солнца на несколько процентов. Это - следствие постепенного накапливания динамической неустойчивости, связанной с вращением Солнца.

Наблюдения поверхности Солнца обнаружили на нем существование пятен. В максимуме солнечной активности (каждые 11 лет) количество пятен на Солнце увеличивается.

Кроме вращения солнечной системы вокруг центра Галактики, Солнце вращается с периодом около 25 суток вокруг своей оси, наклоненной к плоскости эклиптики под углом немного меньшим 900.

Это вращение является дифференциальным, т.е. вращение Солнца вокруг своей оси происходит с угловой скоростью, уменьшающейся по мере удаления от экватора, что связывают с конвекцией наружных слоев Солнца.

При анализе линий поглощения в спектре Солнца обнаружено, что большинство спектральных линий расширяется в той части спектра, которая соответствует изображению пятна. Это происходит в том случае, если излучающий газ находится в магнитном поле.

Следовательно, солнечные пятна имеют магнитное поле с достаточно большой индукцией до 5000 Гс.

Аномалии земного магнитного поля (магнитные бури) наблюдают, когда крупные солнечные пятна находятся вблизи центрального меридиана Солнца.

Установлено, что эта связь существует, но не определяется непосредственно воздействием магнетизма пятен на магнитное поле Земли.

Она - следствие других явлений, происходящих в области солнечной атмосферы, занятой пятнами.

Эти явления порождают электромагнитное и корпускулярное излучения, воздействующие на Землю через целую цепь взаимодействий.

У некоторых звезд, называемых магнитными, наблюдается расщепление спектральных линий, соответствующее индукции магнитного поля в несколько тесла. Но такие объекты редки.

У большинства звезд при их образовании магнитное поле либо разрушается, либо покидает вещество звезды.

Солнечные пятна имеют четкие границы, в центральной его части - тень. Ее яркость в 10 раз слабее окружающей невозмущенной фотосферы.

Радиальные волокна между тенью и фотосферой образуют полутень.

Может быть, что волокна полутени - это газ, вытянутый вдоль линий индукции магнитного поля. Или это движущие струи газа. Особенностью пятен является их тенденция образовывать биполярные группы.

Таким образом, заметные проявления солнечной активности - пятна, гранулы и группы пятен, определенным образом связаны с конвективной зоной.

В пятне толщина фотосферы больше, а это означает, что переход от медленного к быстрому уменьшению температуры вверх в этих областях начинается с более глубокого уровня.

Вот почему пятна холоднее окружающей фотосферы: в них на большом протяжении происходит уменьшение температуры с высотой.

Поэтому пятно кажется темным. А резкость очертаний пятен связана с тем, что пятно представляет собой углубление.

Пятна имеют тарелкообразную форму с "дном" на глубине 700-1000 км. Размеры пятен колеблются от 1000 км до 10 тыс. км.

Пятна окружены факелами, в которых конвекция усилена за счет магнитного поля. В хромосфере над факелами видны более яркие области, называемые флоккулами.

Грандиозными из активных образований в солнечной атмосфере являются протуберанцы, представляющие собой плазменные облака, состоящие из вещества хромосферы, удерживаемые магнитными полями в короне. Протуберанцы простираются в длину до 1/3 радиуса Солнца.

Самое мощное проявление солнечной активности - это вспышки. Они возникают в небольших областях хромосферы и короны над пятнами.

За 10 мин это явление охватывает огромные области солнечной атмосферы.

По своей сути вспышка - это взрыв, вызванный внезапным сжатием плазмы. Сжатие происходит под давлением магнитного поля и приводит к образованию длинного плазменного жгута или ленты протяженностью в десятки, и даже сотни тысяч километров. При вспышке выделяется энергия до 1025 Дж.

Вспышка порождает ударную волну, распространяющуюся вверх в корону, вниз в фотосферу и горизонтально вдоль поверхностных слоев солнечной атмосферы.

Излучение солнечных вспышек оказывает сильное воздействие на верхние слои земной атмосферы и приводит к возникновению целого ряда геофизических явлений на Земле.

На расстоянии примерно 10 радиусов Солнца от его центра плазма с температурой в 106 К содержит частицы, большинство которых имеют скорость больше параболической, что приводит к удалению частиц короны от Солнца. Так возникает постоянный поток плазмы от Солнца (солнечный ветер).

Систематические наблюдения пятен на Солнце показали, что максимумы числа пятен повторяются в среднем через 11 лет. Но самое замечательное, что в следующем цикле, т.е. через 11 лет, полярности всех пятен в группах обоих полушарий Солнца изменяются на противоположные, а еще через 11 лет возвращаются к исходному состоянию.

Поэтому лучше говорить о 22-летнем цикле, а не 11-летнем. Пятна в начале цикла возникают вдали от солнечного экватора на широтах 30-350, а затем постепенно зона пятнообразования приближается к экватору. Но на самом экваторе пятен почти не образуется.

В периоды усиления солнечной активности на Земле возникают магнитные бури (стрелка компаса совершает беспорядочные колебания). Частота магнитных бурь возрастает с усилением солнечной активности.

Магнитная буря наступает примерно через сутки после прохождения группы пятен или большого пятна через центральный меридиан Солнца. На Земле в этот момент возникают полярные сияния.

Активность Солнца приводит к тому, что солнечный ветер деформирует земную магнитосферу.

Со стороны Солнца земная магнитосфера сжимается лобовым давлением солнечного ветра, а с противоположной стороны образуется длинный хвост магнитного поля.

Это происходит в результате взаимодействия солнечного вращения вокруг своей оси, магнитных полей, проникающих далеко в корону, и радиально распространяющегося солнечного ветра, поэтому межпланетная плазма приобретает спирально-секторную структуру. Таких секторов образуется 4-5.

Спиральные границы между соседними секторами - это проникшие в корону радиально вытянутые солнечным ветром и закрученные вращением Солнца магнитные поля биполярных групп пятен.

В связи с этим жизнь на Земле должна быть надежно защищена от ионизирующей и проникающей радиации Солнца.

В этом огромную роль играет магнитное поле Земли и определенный химический состав атмосферы, обеспечивающий поглощение жесткого излучения.

Замечание: С помощью зондов, запущенных в последнее десятилетие к Солнцу, астрономы сделали целый ряд удивительных открытий: солнечное торнадо, сейсмические волны на поверхности Солнца, взрывы в гелиосфере, солнечные пассаты.

Например, до этого не удавалось удовлетворительно ответить на вопрос, как солнечная корона, внешняя оболочка нашей Звезды, разогревается до 3 млн. кельвинов (лежащие под ней сферы Солнца, через которые энергия передается от ядра к внешним слоям, имеет температуру всего 5500 К).

Приборы зондов зафиксировали в магнитном поле Солнца молнии - сверхмощные электрические разряды. Эти разряды и разогревают тонкий слой газа в короне до его температуры.

Зонды обнаружили, что в гелиосфере Солнца наблюдаются торнадо - диаметр этих вихрей, которые возникают преимущественно у полюсов Звезды, равняется диаметру Земли.

Вихри торнадо, со скоростью в его воронке до 540 тыс. км/час, поднимают в верхние слои гелиосферы мощные массы раскаленного газа.

Сверхмощные взрывы сотрясают гелиосферу Солнца. Скорость ударной волны, порожденной взрывом, составляет 1,5 млн. км/час.

Проносясь по поверхности Солнца они вызывают "коронарный" выброс массы в околосолнечное пространство.

Солнечные пятна возникают по краям "солнечных пассатов" - горизонтальных потоков газа шириной до 65000 км.

Все эти явления предположительно имеют общую природу.

И вихри в гелиосфере, и порывы солнечного ветра, и выбросы в космос солнечной материи - суть следствия работы солнечного "ротора" - внутреннего газового слоя, который непрерывно меняя скорость вращения, вызывает завихрение и турбулентные течения в верхних слоях атмосферы Солнца.

Этот "ротор" создает магнитное поле Солнца и его действием объясняется остывание участков поверхности Солнца (до 3000 К) и образование пятен, выбросы протуберанцев и т.д.

Толщина слоя "ротора" составляет 61 тыс. км, а глубина, на которой он начинается, -216 тыс. км. Этот "ротор" крутится прямо под областью конвекции, лежащей между ядром и светящейся оболочкой Солнца. Зонды записали "голос" Солнца.

Раскаленные газовые вихри, поднимающиеся из глубин Солнца к поверхности, ревут и стонут в необъятном диапазоне частот, но доминируют наиболее низкие тона - и голос нашей Звезды подобен гудению огромного басового колокола.

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 904;