Глава 4. Потаенные сокровища ноября

Однако не одними Плеядами богат ноябрь. Поэтому в этой главе мне хотелось бы поведать о туманных объектах, которые скрыты не в силу недостаточного блеска или своей низкой поверхностной яркости, а в силу очень редкой цитируемости в разнообразных руководствах, ориентированных на наблюдателя объектов глубокого космоса. Часть из них, с которых мне хотелось бы начать разговор, поднимается во время кульминации не так высоко, как того хотелось бы российским любителям астрономии, но сей факт способен лишь несколько осложнить наблюдение, но никак не скрыть от нашего любопытного взора эти неповторимые пятнышки, расплывчатые закорючки да крохотные шарики светящегося тумана.

Ноябрьской ночью, в редкие ясные часы в южной части небосклона доминирует Эридан – созвездие‑река. Извилисто катит он свои воды от правой ноги Ориона почти через весь небосвод, скрываясь под горизонтом в его южной части. Словно повторяя изгибы реки небесной, отражается на поверхности земли наш Воронеж – темная лента на заиндевелых просторах изъеденной оврагами равнины. Ноябрьская ночь наполнена порывами свежего, почти зимнего, ветра, так легко срывающего с тебя покровы тепла. Полчаса наблюдений, и ты продрог, словно бездомный пес. Да, конечно, весьма неудобно натягивать на себя еще один свитер и каждые полчаса греться чаем в домике, но именно ясными и редкими ноябрьскими ночами ощущаешь как стираются грани между нашим земным миром и небесной твердью, когда буквально одним глазом тебе виден грустный русский пейзаж, затянутый робкой пеленой снега с перемигивающимися вдалеке оранжевыми огоньками, а другим – далекая, в десятках миллионах световых лет, галактика, очень похожая на ту, в которой довелось жить нам самим… Один взгляд на линию горизонта, и ветер в новом своем порыве доносит обрывки собачьего лая, один взгляд в окуляр, в пространство, ограниченное линией поля зрения – и тут же проступает почти призрачное округлое сияние, возраст которому 65 миллионов лет… И где‑то я, затерянный словно песчинка между величием далекой галактики и убогостью близлежащей русской деревеньки, вмерзшей в ноябрьский пейзаж. Подумать только, миллионы лет назад, когда ее свет только отправился в долгое путешествие к моему глазу, на Земле еще царствовали динозавры, а одни из первых млекопитающих робко ютились в пещерах. Где‑то в бездне космоса по направлению к нашей планетке несся метеорит, которому было суждено в корне изменить судьбу как динозавров, так и млекопитающих. А быть может, не было никакого метеорита и внезапно вымерших динозавров – не мне строить гипотезы. Но в чем я твердо уверен – так это в своем единстве с продрогшими оврагами, холодным ветром, своим телескопом и той далекой галактикой. И в том, что нас объединяет.

Яркая, по меркам туманных объектов, галактика NGC 1232 незаслуженно обделена вниманием не только отечественных, но, отчасти, и западных любителей астрономии. Обладая блеском около 9,6m и размерами 7’ х 6’, галактика лежит на одинаковой высоте с уже упоминавшейся NGC 247 или с рассеянным скоплением М41 в Большом Псе. Великолепие этой гигантской, диаметром 130 000 световых лет, галактики в полной мере ощущается на профессиональных фотографиях, где видны мощные и ветвящиеся спиральные рукава, а также ее притулившаяся сбоку товарка – галактика‑спутник NGC 1232A. Кстати говоря, с этой парой галактик связана интересная история.

Известный американский астроном Хэлтон Арп, автор каталога пекулярных и взаимодействующих галактик, а также критик теории Большого Взрыва сделал тонкое наблюдение: NGC 1232 и NGC 1232A обладали одинаковой детализацией звездных сгущений, областей H II, а также других структур, что указывало на то, что обе галактики находятся примерно на одном расстоянии. Однако красное смещение компаньона оказалось значительно выше, чем у своего гигантского соседа, что говорило о том, что галактика NGC 1232A располагается в четыре раза дальше. В ответ на это Арп, не вполне одобрявший метод определения расстояний до галактик по их красным смещениям, привел следующий факт. На фотографиях двух галактик было отчетливо видно, что спиральный рукав, примыкающий к NGC 1232A, значительно деформирован и сильно разветвлен, указывая на то, что между галактиками существует гравитационное взаимодействие. Является ли совпадением то, что обе галактики имеют одинаковую степень детализации структуры, и одна из них обладает отчетливыми возмущениями в той области, куда якобы проецируется другая?

Галактика NGC 1232.

Крохотный спутник – NGC 1232A заметен слева.

(Поле зрения 20’)

Стоит также отметить факт наличия у галактики NGC 1232 больших запасов темной материи. По наблюдениям астрофизиков, динамическое поведение этой галактики удовлетворительно описывается, если считать ее массу в три раза большей, чем предсказывается на основании светимости входящих в нее звезд. Таким образом, лишь около 30% массы этого объекта приходится на звезды и газопылевые туманности, словом, то, что мы видим на фотографии либо в наши телескопы.

Согласитесь, трудно поспорить с тем, что галактика NGC 1232 является более чем достойным объектом для наблюдения. Ее местоположение на небе достаточно легко вычислить, отталкиваясь от звезды τ4 Eri, однако, для обнаружения самой галактики потребуется проявить долю терпения. Она, между прочим, выигрывает по поверхностной яркости у М74 из созвездия Рыб, печально известной в этом плане, однако, невысокое положение над горизонтом способно серьезно подпортить впечатление от увиденного. 150‑мм телескоп показывает слабое туманное пятнышко округлой формы, как правило, не без использования бокового зрения. Центральное утолщение не так чтобы сильно выражено, и галактика напоминает комету. И если вам удастся ясной и по‑зимнему прохладной ноябрьской (или какой‑либо другой) ночью увидеть в поле зрения окуляра слабое круглое сияние этого объекта, обязательно вспомните про похожесть двух наших галактик, про динозавров и про то, что нас объединяет.

Галактика NGC 1232, как и почти все остальные, не одинока на звездном небе. Она является полноправным участником группы галактик Эридана (Eridanus Cloud of Galaxies), а также скопления галактик созвездия Печи (Fornax Cluster).

Как видите, мне пришлось упомянуть еще одно экзотическое созвездие – Печь. Многие если не скажут, то подумают: «Эту Печь и глазом‑то на небе не рассмотреть, не то, что уж дип‑скай объекты в ней», – и отчасти будут правы. Правы потому, что самая яркая звезда созвездия, α Печи имеет блеск всего 3,9m, поднимаясь на широте Москвы всего лишь на пять градусов над горизонтом. Если же говорить обо всем созвездии, то на территории нашей страны оно никогда полностью из‑под горизонта не показывается. Другое дело, туманные объекты этого созвездия. Ряд из них можно наблюдать при определенном везении и в средней полосе России. В моем случае под везением я понимаю наличие домика вдали от больших городов и сел, а также полностью открытую южную часть горизонта. Хочу сразу предупредить, что все нижеописанное вполне уверенно зафиксировано мной в скромный по нынешним меркам 150‑мм рефлектор.

Если от галактики NGC 1232 вернуться к τ4 Eri и продолжить взор дальше – восточнее и чуть ниже обнаружится примечательная планетарная туманность NGC 1360. Она уникальна, как по‑своему уникален каждый туманный объект на нашем с вами небе. В чем и предлагаю немедленно убедиться.

Начать стоит с того, что с момента открытия в 1857 году сей объект провел большую часть «жизни» в статусе пекулярной туманности или галактики. Это, в общем, неудивительно, ведь располагался он на участке небесной сферы, густо заселенной галактиками. Многие из этих галактик явил миру великий Гершель, однако, описание объекта, ставшего впоследствии именоваться NGC 1360, у него отсутствует. Да и яйцеобразный внешний вид туманности скорее напоминает галактику.

Туманность была открыта 37‑летним американским любителем астрономии Льюисом Свифтом. Позднее он стал известен как один из наиболее выдающихся американских астрономов того времени, открыв ряд комет, что было его основной специализаций, а также свыше сотни туманностей.

На этом «удивительности» этой планетарной туманности не заканчиваются. По сути, она является одной из самых старых, а вследствие этого «разросшихся» в размерах. Достаточно сказать, что ее видимый поперечник свыше 6’, что в три раза больше поперечника М57 из созвездия Лиры. Следствием этого является довольно низкая поверхностная яркость и не самый характерный для планетарных туманностей вид. И, кто знает, смогли бы мы вообще увидеть в наши телескопы эту туманность, не подсвечивайся она очень горячей и очень яркой голубоватой звездой. Достаточно сказать, что ее можно вполне зафиксировать в небольшие любительские телескопы – блеск звезды близок к 11,3m. Обладая температурой в 80 000К, эта звездочка светит в 500 раз мощнее нашего Солнца и непрерывного извергает свое вещество в окружающее пространство.

В телескоп туманность NGC 1360 предстает как овальное свечение примерно одинаковой интенсивности по площади. Само место, где лежит туманность, будет найти довольно просто: она составляет равнобедренный треугольник с двумя звездочками 6,5m. Еще более точно местоположение туманности укажет ее центральная звезда, останется только попытаться различить вокруг нее призрачное сияние потерянной ею оболочки. Согласитесь, не так часто нам приходится наблюдать планетарные туманности вместе со звездами их породившими – уж слишком тусклы оказываются последние, сбросив в бесконечность космоса большую часть своего вещества.

Спиральная галактика с баром NGC 1398

(Поле зрения 20’)

Совсем рядом с удивительной планетарной туманностью NGC 1360, буквально «в двух‑трех полях зрения» обитает спиральная галактика NGC 1398. На первый взгляд, у нее должна быть пугающе низкая поверхностная яркость, ведь блеск 9,5m распределен по довольно внушительной площади 8’ х 5’, а высота в кульминации на широте Москвы исчезающе мала – всего 8°. Но и в этом ведерке дегтя есть несколько внушительных ложек меда.

Во‑первых, надо заметить, что открыта сия галактика была отнюдь не проживавшими в тропических широтах наблюдателями, а телескопы, использованные для ее наблюдения, не превышали 12 см в поперечнике. В декабре 1868 года открытие совершил немецкий астроном Фридрих Виннеке, а следующей осенью, независимо от него, открытие повторил Ойген Блок – ловец комет, живший на территории современной Латвии. Занятно, что оба астронома заново переоткрыли планетарную туманность NGC 1360. Такие независимые переоткрытия были не единичны и происходили из‑за того, что многие туманные объекты не были включены ни в один каталог того времени, а оперативных средств обмена информацией в ту пору еще не существовало.

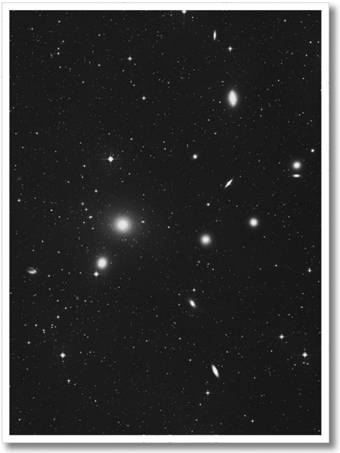

Центр скопления галактик в Печи. Самая

крупная галактика (левее центра) – NGC 1399.

(Высота кадра 100’)

Во‑вторых, галактика NGC 1398 относится к типу SBa, а это значит, что львиная доля ее светимости приходится на центральное утолщение. Оно имеет видимые размеры примерно 1,5’ в диаметре, и поверхностная яркость его весьма высока. Наконец, явление атмосферной рефракции немного приподнимает объекты, расположенные возле горизонта, увеличивая их кажущуюся высоту, но это уже совсем небольшая «ложка меда», двух первых должно хватить с лихвой чтобы привлечь внимание к этому довольно экзотичному, в силу своего местонахождения, объекту.

Вряд ли шестидюймовый рефлектор покажет что‑либо кроме ядра этой галактики в наших широтах, однако, и это зрелище может стать по‑настоящему запоминающимся. Уже после наблюдения стоит качнуть трубу «добсона» вниз, как в поле зрения появится далекий горизонт редкими иголочками огоньков. Как все‑таки недалеко расстояние от этой галактики до земли!

Галактика NGC 1398 принадлежит к скоплению галактик Печи, располагаясь на самой его окраине. Центр же этого скопления находится вблизи гигантской эллиптической галактики, следующей по номеру в каталоге Дрейера – NGC 1399. По количеству своих членов скопление является крупнейшим после скопления галактик в Деве (в пределах 100 млн. световых лет) – в него входит как минимум три сотни объектов. Очень досадно, что на территории нашей страны это облако галактик по‑человечески рассмотреть не удастся, поэтому остается довольствоваться лишь его слабозаселенным северным предместьем. Стоит отметить, что само скопление лежит на расстоянии примерно 60 млн. световых лет и в отличие от скопления в Деве является гораздо более структурированным, с заметной конденсацией галактик к четко выраженному центру. Шутка ли – львиная доля всех галактик сконцентрирована в радиусе всего двух градусов – поле зрения широкоугольного окуляра.

Можно, конечно, помечтать о том, что было, если бы сие скопление находилось чуть выше, либо мы с вами жили чуть южнее. Тогда, скорее всего, оно напомнило бы нам скопление из Волос Вероники – плотное, компактное, с массивными эллиптическими галактиками. Эх, мечты…

Закончить рассказ о наиболее незаслуженно обделенных вниманием ноябрьских объектах мне бы хотелось планетарной туманностью NGC 1535 – этаким южным двойником замечательной туманности «Эскимос». Обладая диаметром менее минуты дуги, она достаточно ярка для того чтобы быть замеченной в весьма скромные апертуры. С «Эскимосом» ее роднит наблюдаемая «двуоболочечность»: яркая оболочка погружена в более тусклое сияние газового шара, практически, увы, не заметного в 150‑мм телескоп. Во всяком случае, я не могу припомнить, чтобы видел что‑то подобное. Внутренняя же составляющая наблюдается без проблем в виде звездочки 10m. При небольшом двадцатикратном увеличении сходство настолько велико, что не знай о дип‑скай природе этого объекта, пропустишь его обязательно, не обратив внимания.

Я обычно ищу эту туманность от γ Эридана, затем на восток по извилистой звездной дорожке, на самом конце которой спряталась эта маленькая проказница. Не стоит бояться использовать высокие увеличения – почти все планетарные туманности обладают большой поверхностной яркостью – я стараюсь сразу поставить максимально возможное и посмотреть, что из этого выйдет.

В теории должно выйти следующее – при увеличениях 200х и выше становится доступна для наблюдения центральная звезда туманности блеском около 11,5m. Ее труднодоступность обусловлена очень плотными объятьями яркой внутренней оболочки туманности – ее поперечник равен всего 25". Не удивительно, что такую, казалось бы яркую центральную звезду довольно трудно обнаружить, а точнее – отделить от сияния туманности. Признаюсь честно, пока мне не удавалось различить отдельно от NGC 1535 ее прародительницу – ноябрьская погода даже ясными ночами не сильно дружелюбна к наблюдателю, а иногда не хватает терпения ловить быстро ускользающий в силу вращения нашей планеты диск туманности – на больших увеличениях приходится расплачиваться за незатейливость и дешевизну монтировки Добсона…

Ноябрьская ночь длинна, но редкому наблюдателю удается выдержать ее до конца и закончить наблюдения яркими спиральными галактиками Льва. Но именно в ноябре возникает ненасытное желание наблюдать как можно дольше, ведь моменты ясного неба скоротечны, и после них нам остается лишь ждать морозной зимы, ее ясного декабря с трескучими синими звездами да белыми, засыпанными снегом полями…

Глава 5. Декабрь

Декабрьский день пролетает так быстро, словно это не день, а мгновенье. Стоит чуть отвлечься, как глядишь, а на дворе уже сумерки. Но день был проведен не зря: приехав с раннего утра, мы с супругой снарядили домишко всем необходимым для зимнего отдыха. Местность наша, украшенная по левому берегу реки косогорами, как нельзя лучше подходит для лыжного отдыха. Но об этом позже, в январе, ведь пока выпавшего снега слишком мало, пусть даже все окрестности оделись в чистое зимнее убранство.

Не осталось ни клочка нагой земли, лишь видно как на том берегу редкие порывы ветерка качают засохшие стебли камыша. Воронеж тоже застыл, словно остановился в движении, но так может показаться только на первый взгляд. Стоит протоптать тропинку по пока еще неглубокому снегу и осторожно спуститься к замерзшей глади, как можно заметить, что лед местами такой тонкий, что сквозь него, как сквозь стекло, видны проплывающие пузыри воздуха, несомые течением. Наверное, если долго всматриваться, можно заметить и темные спины рыб, скользящие за этими ледяными окнами.

Как приятно, вернувшись домой, услышать уютный запах сдобных булочек с кухни! Но основная часть скарба, захваченного из дома, все еще стоит внизу, а значит, пора приниматься за работу и определять каждой вещи свое место. Ведь через несколько дней приедут родители, возможно и сестра, нам же придется возвращаться в московскую суету. И вот – стоит чуть‑чуть отвлечься от хлопот по дому, а на дворе уже сумерки.

Декабрьское небо прозрачно, словно алмаз, никогда больше в году не увидишь такой глубины звездного океана. Из темно‑лилового в густой ультрамарин, из ультрамарина – в нежный васильковый, из василькового, минуя золотистый, – в оранжевый, из оранжевого – в брызги пурпурно‑красного, окрасившего далекие холмы на юге и западе – такие переливы небосвода свойственны лишь последнему месяцу года. А снизу, под этим разноцветным куполом – бескрайние, как океан, и белые, как чистый лист, среднерусские просторы с вмерзшей в их декорации серой речкой, тянущейся от одного края горизонта до другого.

Но вот прошло еще несколько минут, и пропали оттенки красного, исчезло и оранжевое сияние на юго‑западе, остались лишь темно‑синие тона. Зажглись и первые звезды, а легкий морозец, такой вроде бы незаметный до этой поры, стал настойчивее зазывать назад домой. Но если немного задержаться и опоздать минут на двадцать к вечернему чаю, как бездна неба поглотит все оставшиеся цвета, зальется чернильной темнотой, усеянной мириадами иголочек‑звезд, колючих как сегодняшний морозец, а поперек небосвода, от одной части горизонта до противоположной, зажжется сияние млечного пути.

Как все‑таки жаль, что зимой нельзя вынести на улицу раскладушку и бродить взглядом по россыпям созвездий, наяву представляя себе нашу Галактику… Да и сам млечный путь зимой, увы, не так ярок, как в летние месяцы – его призрачное сияние с трудом можно различить за облачками выдыхаемого пара.

Есть такое зимнее созвездие, о котором нельзя не упомянуть. Его изображают на рекламных картах звездных атласов, а многие компьютерные программы‑планетарии, будучи запущены в первый раз начинают показ именно с этого созвездия. У меня же при его упоминании пробегает легкий морозец по коже – этот рефлекс возник от нескончаемых студеных часов, проведенных при наблюдении бесчисленных туманных объектов, облюбовавших это созвездие. Вы, конечно, угадали – это Царь звезд, Верный пастух небес – Орион.

Присоединюсь своим едва слышным голоском к многоголосому хору поющих дифирамбы этому созвездию и его Туманности. Что ни говори – не будь его, все мы очень многое потеряли бы, а небосвод лишился бы одного из самых прекрасных украшений. Туманность Ориона – один из самых ярких, самых доступных и, без сомнения, самых «туманных» объектов. Даже ничего не сведущий в астрономии человек нет‑нет да обратит зимней ночью внимание на небесное облачко, зажатое меж звездами меча Ориона.

И это далекое сияние образовано не звездами, как в большинстве дип‑скай объектов, а именно облаком межзвездного газа, расплескавшегося на расстоянии в полторы тысячи световых лет. Но это лишь на первый взгляд все так просто. В действительности область туманности – мощнейший и весьма сложный по структуре регион звездообразования. В частности, космический телескоп «Хаббл» обнаружил целую популяцию коричневых карликов, а также серию новорожденных звезд, окруженных протопланетными дисками – колыбелями солнечных систем. Сама туманность М42 подсвечивается звездой‑скоплением θ Ориона. Согласно последним исследованиям θ Ориона состоит не менее чем из 17 звезд! Вот уж призадумаешься, где проходит граница между кратной системой и рассеянным скоплением.

Думаю, не ошибусь, если назову Туманность Ориона объектом для всех, без исключения, апертур, а также достопримечательностью для наблюдателей всех возрастов и любого уровня опытности. Даже невооруженный взгляд незаметно притягивается к той точке неба, откуда сквозь сотни световых лет прорвалось к нам сияние этой капельки небесного тумана. Находясь в оправе небесных драгоценностей Ригеля и Бетельгейзе, Альдебарана и Сириуса туманность привлекает к себе внимание людей даже весьма далеких от астрономии. Чего стоит тот факт, что кое‑какие псевдорелигиозные люди усмотрели в Большой Туманности Ориона не что‑нибудь, а трон самого Господа Бога!

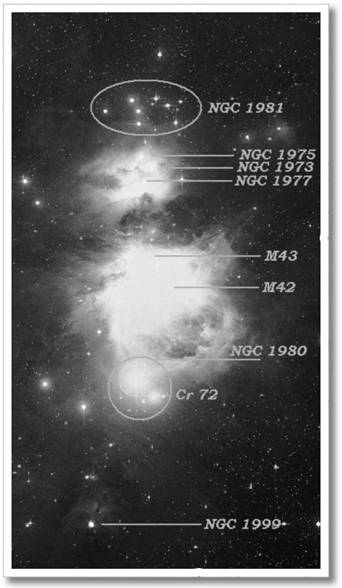

Величие Туманности Ориона нередко затмевает расположенные поблизости – буквально на расстоянии поля зрения – прекрасные дип‑скай объекты. Ведь, по сути, весь Меч Ориона – это не что иное, как ожерелье нанизанных на одну нить объектов глубокого космоса. Или, если хотите, шампур, в котором ломтики туманностей разделены горстями звездных скоплений. При всем этом, мой «шампур» оказывается чуть длиннее классического «меча».

Первым в этой цепочке, если смотреть сверху вниз, является рассеянное скопление NGC 1981. В ясные декабрьские ночи оно заметно глазом как еще одна туманная звезда Меча Ориона. Образованное десятком ярких голубых звезд и еще десятком звезд послабее, оно в телескоп резко выделяется из общего звездного фона, так, что даже новичок распознает в нем именно рассеянное скопление, а не просто совокупность светил, случайно спроецировавшихся на одну точку небесной сферы. И действительно, эта россыпь редких, но ярких звездочек является на небосводе самой северной в звездной ассоциации Орион OB1c, а глубокие снимки этого скопления позволяют обнаружить вокруг него тончайшую дымку туманности, из которой, вероятно, оно и было сформировано.

Чуть ниже на «Шампур Ориона» насажена туманность NGC 1977 – довольно легкий объект для обладателя 150‑мм инструмента. Она имеет блеск около 6m и расположена вокруг звезд, образующих верхнюю оконечность Меча – 42 и 45 Ori. Как свойственно ряду крупных туманных объектов, данная туманность имеет сразу несколько обозначений в каталоге Дрейера: NGC 1973, 1975 и 1977, из которых первые два относятся к выделяющимся своей поверхностной яркостью участкам. Как и рассеянное скопление NGC 1981, эта туманность является частью ассоциации Орион OB1c, охватывающей область Меча Ориона.

К слову, подгруппа Орион ОВ1a включает в себя звезды и окрестности Пояса Ориона, ОВ1b – регион к северо‑западу от него, а саму М42‑43 и θ Ориона иногда выделяют в особую группу – ОВ1d. Вся эта совокупность и образует ассоциацию ОВ1 Ориона, которая, в свою очередь входит в еще более грандиозное образование – газопылевой комплекс Ориона, включающий также M78, Петлю Барнарда и многие другие туманности.

На фотографиях заметно, что NGC 1977 в отличие от Туманности Ориона имеет голубоватый оттенок, что говорит о том, что большей частью свечение туманности имеет отраженную природу. На фотографиях также хорошо заметны пылевые прослойки, из‑за формы которых туманность и получила название «Бегущий человек» Впрочем, в телескоп цвета туманных объектов практически не различимы; не различимы в полном объеме при обычных условиях и полосы пыли, поэтому остается лишь любоваться тончайшей вуалью, словно запутавшейся между группой звездочек. Кстати, если, не испугавшись зимнего морозца, провести над окуляром минуту‑другую, осторожно, чтобы он не успел запотеть, можно обнаружить неоднородность свечения туманности и намек на вытянутую вдаль горизонта пылевую полоску, разделяющую туманность на две или (если повезет) на три части.

Ну а ниже во всей своей красе раскинулась она – «мать всех туманностей» – Большая Туманность Ориона. Как сейчас помню свой переход от 6‑сантиметрового очкового, прости Господи, рефрактора к 150‑мм агрегату. Сейчас слово «агрегат» может вызвать улыбку, но в начале девяностых заполучить в провинции телескоп 20‑ти и более сантиметров было чем‑то из ряда вон выходящим, чем‑то из области фантастики. Так вот, почему‑то случилось, что первый раз я увидел М42 не приставив глаз к окуляру, а в отражении главного зеркала. Впечатление было настолько велико, что картинка впечаталась мне в память, наверное, на всю жизнь. Когда же я взглянул в окуляр, восхищению моему не было предела: такие еще непривычные иголочки звезд – резкие и без надоедливых ореолов, черная‑пречерная бездна космоса и зеленоватое фосфоресцирование огромной туманности… А ведь она в сравнении с видом в 60‑мм «аахромат» выглядела действительно огромной – с пылевыми прожилками, клубами и струями газа и погруженной в его пучину трапецией раскаленных голубоватых звезд…

Между тем, с Туманностью Ориона у меня связана еще одна памятная история. Так уж получилось, что многие мои астрономические начинания были связаны с М42. В период моей юности, а было тогда мне одиннадцать лет, родители преподнесли мне поистине сказочный подарок на новый год – было такое чудо – немецкий пластмассовый телескоп с пластмассовыми линзами. К комплекту прилагалось три (!) сменных объектива от 2 до 6 см, окуляр из серии «сделай сам» с целым набором пластмассовых линзочек, которые нужно было устанавливать в указанном порядке, штатив, который было удобно прикручивать к подоконнику и массу разнообразных инструкций и даже отличную подвижную карту звездного неба. В общем, усидчивости мне не хватило, и я приступил к сборке сразу после того, как обнаружил огромную коробку под елкой. К слову сказать, тот новый год стал для меня первым новым годом без Деда Мороза, ведь тогда я убедился на сто процентов, что ни одному Деду Морозу было не под силу преподнести такой сказочный подарок.

Днем первого января я смастерил этакий средний «сетап» с диаметром что‑то около 4 см, привинтил к пластмассовому штативчику, который привинтил к подоконнику и к вечеру сел у окна в ожидании ясного неба. В ожидании я провел два вечера, покуда 3‑го числа, наконец, тучи не разошлись и не явили мне зимнее небо во всем своем великолепии.

К тому моменту я уже знал, где находится туманность, а также видел ее фотографии в «Энциклопедическом словаре юного астронома». Помню, что картинка, увиденная в мой первый телескоп весьма сильно меня впечатлила: огромные звезды, огромное туманное пятно – все было как на фотографии. На следующий день небо опять затянулось тучами, но каково было мое удивление, когда я обнаружил, что телескоп ничего не показывает при попытке рассмотреть родные поля, засыпанные снегом и посадки у горизонта. «Наверное, он предназначен только для звезд», – быстро догадался я. И лишь через пару недель я вдруг осознал, что неправильно собрал окуляр, из‑за чего он находился в «зафокале» примерно на сантиметр. Так вот…

Комплекс туманностей в Орионе,

он же – «шампур Ориона»

Подлинная красота туманности Ориона открывается 150‑мм инструменту достаточно редко, в жутко ледяные, но особо прозрачные ночи, когда трескучая стужа, казалось бы, готова заморозить, остановить даже сам небосвод. Тогда широкоугольный окуляр, дающий небольшое увеличение раскроет туманность чуть ли не с фотографической красотой. Боковым зрением становятся заметны эти прекрасные арки струящегося газа, из которых самая длинная загибается к самой нижней звезде Меча – ι Ориона. Слабый отблеск этой дуги у ι Ориона имеет собственное обозначение по Дрейеру – NGC 1980.

Сама же звезда – это не отдельная звезда, а главный член рассеянного скопления Cr 72 – очередного прекрасного «ювелирного» образчика. Вряд ли случайно несколько пар двойных и кратных звездочек спроецировались в этом месте. Опять перед нами очередной пример того, как один культовый объект может затмить своим величием все остальные, находящиеся поблизости. Так что потаенные сокровища стоит искать не только в густом воздухе у южного горизонта, но и возле своих «закадычных знакомых» ‑ объектов, казалось бы, изъезженных вдоль и поперек.

Что ж, на этом закончился Меч, но не закончился Шампур Ориона. Следующим и уже последним объектом в нем является крохотная туманность NGC 1999. По своей сути она является отражательной и подсвечивается очень молодой звездой, еще не вошедшей в фазу стабильного существования – V 380. Эта звездочка настолько юна, что еще не развеяла мощным потоком излучения тот газопылевой кокон, из которого вылупилась. В центральной части свечения этот пылевой мешок проецируется черным пятнышком, поэтому У. Гершель, открывший объект, причислил его к планетарным туманностям. Темное пылевое облачко есть не что иное, как «глобула Бока» – насыщенный сгусток холодного газа и пыли, являющихся строительным материалом для новых звезд.

Светящийся диск туманности достаточно концентрирован, чтобы попытаться применить умеренные или даже высокие увеличения. Конечно, наличие яркой звезды способно изрядно подпортить картинку, однако, стоит обратить внимание на то, что не будь этой звезды, туманность тоже исчезла бы для нашего взора. Не могу с уверенностью сказать, что мне далось черное пылевое отверстие, думаю, что 200‑мм телескоп должен обозначить его более четко.

Туманности, подобные NGC 1999, можно сказать, избрали созвездие Ориона своим жилищем – настолько их тут много. Это уже упомянутые NGC 1973 и 1975, а также М78, IC 426, 430, 431 и другие – всех не перечесть. И это неудивительно – ведь данное созвездие работает словно заправский небесный роддом. У этого роддома, кстати, есть весьма неординарные питомцы – настолько самостоятельные, что покинули свои звездные ясли почти сразу после своего рождения.

Речь идет об удивительной звезде AE Возничего. Эта переменная звезда меняла свой блеск в интервале около 0,3m неправильным образом и не привлекала к себе особенного внимания. В 1892 г. при фотографировании вспышки новой звезды в этом регионе вокруг AE Возничего обнаружилась диффузная туманность, которая впоследствии получила номер IC 405, а также название «Пылающая звезда». Собственно, пылающей звездой была наша героиня, но каково было удивление, когда выяснилось, что АЕ Возничего не имеет к туманности IC 405 ровно никакого отношения! Рассчитав движение звезды на основании данных спутника «Гиппарх» голландские ученые обнаружили, что около 2,5 млн. лет назад эта звезда загадочным образом была «вышвырнута» из центральной части туманности Ориона, чуть ли не из самой Трапеции. По иронии судьбы АЕ Возничего оказалась в другой туманности, в той самой, в которую она теперь освещает, и которую мы с вами наблюдаем. Причины же сего катаклизма и в наше время остаются загадкой…

АЕ Возничего (чуть правее центра) и туманность «Пылающая звезда»

(Ширина снимка – 100’)

К большому сожалению, туманность IC 405 недоступна для 150‑мм инструментов, хотя отдельные наблюдатели сообщают об успехе в ее нахождении при использовании именно шестидюймовых аппаратов. Слишком уж тонким слоем размазано ее сияние по небесной сфере. Даже можно предположить, какие для этого потребуются условия – горная обсерватория, высочайшая прозрачность атмосферы и незаурядный опыт наблюдения дип‑скай объектов.

И все же это сожаление – не совсем сожаление, ведь в такие мгновения осознаешь, как много еще осталось «непокоренных вершин» – туманных объектов, которых ты никогда не наблюдал. Может быть, через годик, когда мои заметки подойдут к логическому завершению, я задумаюсь о большем инструменте, и все начнется с начала – с октября. Какие новые сокровища откроются моему взору – остается только мечтать. Ну, а сейчас, темным декабрьским вечером… уж очень аппетитно пахнут булочки с кухни!

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 704;