Как читать каменную книгу

Английское слово fossil (окаменелость, ископаемое) происходит от латинского fossilis («выкопанный», «извлеченный из земли»). Таким образом, говоря об ископаемых, мы всегда имеем в виду объекты, некогда погребенные в земных слоях. Это останки животных или растений, когда‑то живших на суше или в воде. Обычно ископаемые останки – это кости, но часто ими оказываются отпечатки растений, или насекомых, или раковин, или даже следы лап вымерших животных. Некоторым окаменелостям «от роду» уже много миллионов лет. Другие совсем «молодые», им всего несколько тысяч лет.

Древние ископаемые останки дают нам сведения о тех далеких временах, когда на земле не было ни памятников письменности, созданных человеком, ни самого человека. Эти сведения о прошлом позволяют нам лучше разобраться в настоящем и представить себе, как будет развиваться в дальнейшем жизнь на нашей планете.

Кости, не погребенные в земле, рано или поздно разрушаются. Солнце, дождь, мороз, снег и ветер превращают их в мелкую пыль. Хищные звери и птицы: собаки, волки, кошки, гиены, орлы и стервятники – разрывают трупы на части и растаскивают кости, и не менее разрушительную работу ведут грызуны – мыши и крысы. Таким образом, кость не уцелеет, если только ее вовремя не скроют какие‑либо осадки.

Почти все ископаемые останки мы находим в так называемых «осадочных породах». Наиболее обычные осадочные породы – это глинистые сланцы, которые образуются при уплотнении глин, и песчаники, которые представляют собой уплотненные пески. Еще одна осадочная порода, известняк, образуется за счет извести, растворенной в воде или содержащейся в останках животных и растений.

На суше кости редко сохраняются и редко превращаются в окаменелости. Хорошо, если пыльная или песчаная буря пронесется вскоре после гибели животного. Песок надежно захоронит его останки, но такие бури случаются не везде и не часто. Бывает, однако, что животные гибнут в зыбучих песках, болотах, грязевых ямах. Такая судьба постигла, например, зверей, угодивших в асфальтовую трясину Ла‑Бреа.

Животные часто умирают на берегу реки или озера. Дождевые потоки или полые воды смывают их тела в водоемы. Если течения нет, то на дне эти останки постепенно покрываются илом. Чаще, однако, трупы сносятся вниз по течению, пока не попадают в заводь или водоворот. Там они опускаются на дно и постепенно кости обнажаются, а затем тонкий ил, словно роса на траве, оседает на них и одевает их в плотный саван.

В реке, несущей много рыхлого материала, такой покров образуется быстро, но порой для этого нужны месяцы и годы. Бывает и так, что быстрые речные воды разрушают скелет. Тогда отдельные кости далеко уносятся течением. При этом они все время перекатываются по дну и сильно истираются; сохраняются только наиболее твердые (например, зубы) или же самые крупные кости.

Каждая кость состоит из твердого и мягкого вещества. Когда животное умирает, мягкое вещество костей обычно сгнивает, а твердое рассыпается в пыль. Но если кости находятся в земле, изменяются они очень медленно. Мягкое вещество, исчезая, оставляет полости и каналы, которые заполняют минеральные соли. Источники минеральных солей – горные породы, в которых покоятся кости. Если эта порода – известняк, полости заполняются известковыми солями. Иногда полости в костях замещаются песчаником, порой – окислами железа. Во всех случаях происходит процесс окаменения – кость становится окаменелостью. Однажды я нашел совершенно «ожелезненный» скелет динозавра; очевидно, скелет этот долго пролежал в воде, в которой было растворено много железа. Железо полностью заместило в костях органическое вещество. В асфальтовых ямах Ла‑Бреа полости в костях заполнены асфальтом.

Дерево, превращаясь в окаменелость, изменяется еще больше, чем кости, и растительное вещество нацело замещается минералами. Однако под микроскопом удается порой разглядеть отдельные клеточки.

В штате Аризона есть место, которое называется «Каменный Лес». Там покоятся сотни стволов с каменной сердцевиной.

Часто мы находим камни, которые представляют собой естественные слепки различных твердых тел, например морских раковин. Обычно эти слепки образуются так: створки раковины, погребенные в песке или в иле, постепенно растворяются, а пустое пространство заполняет известковое или кремнистое вещество, которое, отвердев, превращается в ископаемый слепок. Этот слепок – точное подобие давно растворившейся раковины.

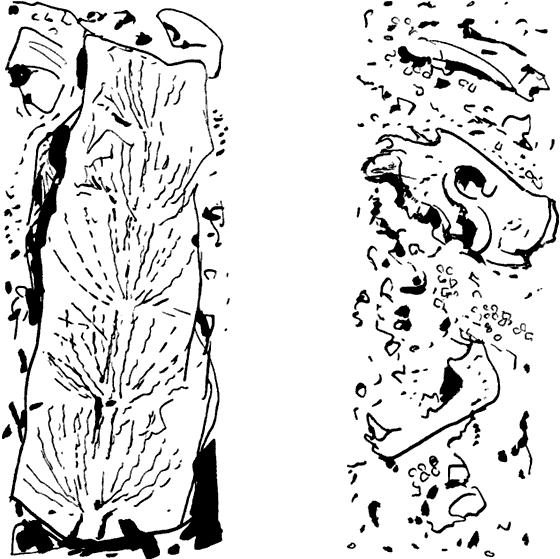

«Ископаемые листья» – это не что иное, как отпечатки на камне. Лист падает на спокойную поверхность водоема. Затем он медленно погружается на дно и там заносится ялом. Растительное вещество со временем полностью перегнивает. Остается лишь след листа на поверхности уплотнившегося ила. Минеральное вещество, осаждаясь из водных растворов, замещает пустоты, затем материал затвердевает, превращается в камень, и перед нами ископаемый отпечаток листа растения. Так происходит не только с самыми разнообразными растениями, но и с насекомыми. Их маленькие тельца нацело замещаются тонким глинистым материалом, и нежное насекомое превращается в камень.

Изучая ископаемые деревья, травы, насекомых и животных, ученый может сказать, какой климат был в той или иной местности миллионы лет назад. Дело в том, что для различных местностей характерны и различные разновидности животных и растений. Если ученому попадаются окаменелые остатки хвойных деревьев, сосны или ели, он может с уверенностью сказать, что климат в этих местах был холодный или умеренный; остатки же пальм явно указывают на тропический климат. Таким образом по ископаемым останкам животных и растений можно воссоздать картины далекого прошлого Земли.

То, что стало окаменелостью, некогда было таким же живым существом, как и мы с вами, как ваша собака или кошка. И ничто так живо не подтверждает этот факт, как ископаемые отпечатки звериных лап. Эти отпечатки – само «движение, застывшее в камне». По ним видно все: здесь зверь бежал, здесь прыгнул, здесь сидел, а вот здесь древняя тропа вела к давно исчезнувшему пастбищу.

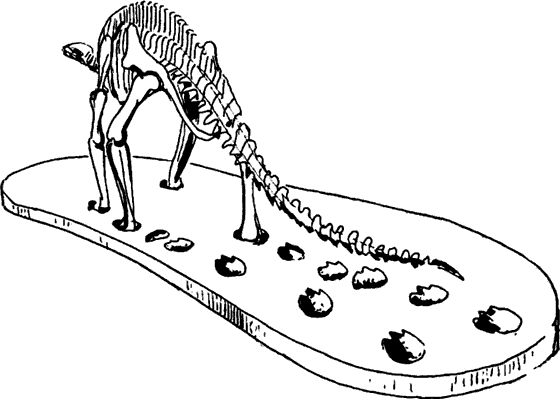

В Американском Музее естественной истории, в Нью‑Йорке, выставлен скелет громадного динозавра. А позади, на затвердевшей глине протянулась цепочка глубоких следов. Эти отпечатки были целиком извлечены из земли и расположены в музее так, что кажется, будто гигантское пресмыкающееся только что прошло по тропе. И динозавр оживает на музейном стенде.

Множество следов динозавров обнаружено было в долине реки Коннектикут. Этим отпечаткам уже более двухсот миллионов лет!

Но не только растения или животные оставляют на камне свои следы. Иногда даже погода «расписывается» в каменной книге. «Ископаемая погода!» Невероятно, но тем не менее факт! Давным‑давно, миллионы лет назад, где‑то прошел дождь. Это был короткий, но сильный ливень. Тяжелые капли падали на мягкую глинистую поверхность и оставляли на ней маленькие круглые ямки. Затем солнце быстро высушило влажную глину. Ветром или водой на нее нанесло новые слои осадков. Прошли тысячи и тысячи лет, глина давно уже превратилась в твердый камень, и только маленькие ямки на его поверхности напоминают о ливне, который прошел в незапамятные времена.

Окаменение – процесс обычно очень медленный. Порой для его завершения требуются миллионы лет. Но при удачном стечении обстоятельств кость превращается в камень за несколько тысяч или даже несколько сот лет.

Приступая к поискам окаменелостей, люди часто спрашивают: «А как же узнать, где именно надо копать?» Ответ прост: копать не надо; по крайней мере делать это приходится не часто. Сперва охотнику за окаменелостями надо найти осадочные породы. Породы эти должны быть хорошо обнаженными. В пустынях и засушливых областях потому и хорошо искать окаменелости, что скудная растительность там почти не закрывает горных пород. Кроме того, в таких местах часто встречаются овраги и ущелья. Их образуют ветры, дожди, морозы и внезапные наводнения. Эти ущелья – самые удобные места для «охоты за ископаемыми»: здесь земные слои видны как бы в разрезе. Идя вдоль обрывов, нетрудно заметить выступающие наружу полуобнаженные кости. Вам остается только извлечь находку полностью, действуя метелочкой и особыми маленькими инструментами.

Изучать окаменелости начали всего лишь полтораста лет назад. Первые ископаемые кости были найдены случайно. Но около 1800 года великий французский натуралист Жорж Кювье всерьез заинтересовался изучением окаменелостей. Он собрал множество костей и описал их в своих книгах. Мы можем по праву назвать Кювье основателем науки об окаменелостях – палеонтологии. Буквально слово «палеонтология» означает «наука о живших в древности животных».

В Соединенных Штатах поиски окаменелостей начаты были только после окончания Гражданской войны 1861–1865 годов. Американское правительство послало тогда на Дальний Запад поисковые партии. Прежде всего надо было дознаться, какие ценные руды имеются в этих, тогда еще совсем не исследованных местах. Почти в каждой партии был по меньшей мере один специалист‑геолог, который должен был изучать почвы, горные породы и минералы. В ходе этих поисков геологи открыли много ископаемых костей.

Эти находки чрезвычайно заинтересовали двух ученых: профессора Коупа из Филадельфии и профессора Марша из Иэльского университета – они были закадычными друзьями. Оба обладали изрядным состоянием и на протяжении четверти века, с 1870 по 1895 год, не раз посылали на собственные средства специальных сборщиков окаменелостей. И Коуп и Марш изучили и дали названия многим вновь открытым животным. Но вскоре между этими замечательными учеными разгорелось соперничество. Обоим казалось, что на долю каждого не хватит окаменелостей. И они стали злейшими врагами…

Ученые установили, что ископаемые останки попадаются во всех частях света. Если бы на всех континентах удалось найти одинаковые окаменелости, то можно было бы легко заключить, что повсюду на земном шаре растения и животные развивались одинаково. Кроме того, изучение окаменелостей позволяло восстановить историю жизни в далеком прошлом. И вот музеи начали посылать экспедиции за окаменелостями во все части света.

Центральная Азия долго оставалась для палеонтологов «белым пятном». Никто из них не знал, есть ли там кости ископаемых животных. Однако ученые давно уже убедились в сходстве многих древних животных Европы и Северной Америки. А Центральная Азия лежит как раз между этими двумя материками. Не исключена была возможность, что некоторые из животных появились сперва именно в Центральной Азии, а из этой обширной области они могли переселиться и в Европу и в Америку.

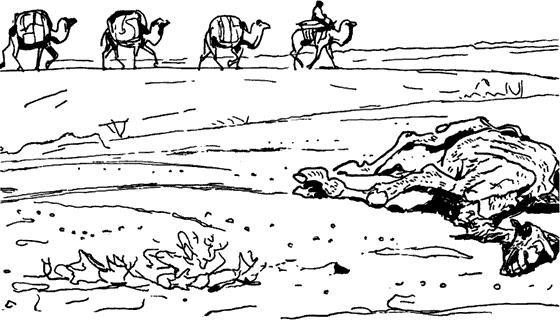

Несколько лет назад я осуществил давнюю мою мечту о Центральной Азии: я отправился в этот далекий край на поиски окаменелостей. Работы начаты были в пустыне Гоби и затем стали проводиться на территории протяженностью три тысячи километров – во всей центральной Монголии. Это одна из самых сухих и страшных пустынь земного шара.

Гоби – одна из самых сухих и страшных пустынь земного шара.

В то время в Гоби путешествовали только на верблюдах. Но эти животные передвигаются слишком медленно. За день они проходят всего лишь километров пятнадцать. Поэтому я решил заменить верблюдов автомобилями. Все думали, что экспедиция завершится крахом и что никому из нас не суждено будет возвратиться на родину. Но автомобили выдержали испытание, и мы успешно преодолели с их помощью тысячемильные пустыни.

В нашей экспедиции было сорок человек, восемь автомобилей и сто пятьдесят верблюдов. На верблюдах доставлялось горючее и разное снаряжение. Многие ученые с мировым именем приняли участие в этом походе. Мы открыли большие «месторождения» окаменелостей и нашли в них кости до той поры неведомых животных. Некоторые из этих зверей, как мы и ожидали, очень сходны были с животными, которые некогда обитали в Северной Америке, в Европе или на обоих этих материках.

В книге «Все о динозаврах» я рассказал об открытых нами костях динозавров. Эти громадные существа жили в Век Пресмыкающихся, задолго до того, когда владыками Земли стали млекопитающие.

Мы открыли также ископаемые кости многих удивительных животных, которые пришли на смену пресмыкающимся. В этой книге я расскажу о некоторых диковинных зверях, останки которых удалось найти в песках Гоби. Рассказ этот позволит читателю представить себе картину жизни на нашей планете в Век Млекопитающих. А что это за век и когда он начался, вы узнаете из следующей главы.

Век Млекопитающих

Век Млекопитающих начался примерно семьдесят два миллиона лет назад – в ту пору, когда исчезали динозавры. Динозавры – гигантские создания – были пресмыкающимися, а пресмыкающиеся – животные холоднокровные. Динозавры – близкие родичи крокодилов и более отдаленные родичи современных змей и ящериц.

Как раз в ту пору, когда стали исчезать динозавры, появились животные нового типа. То были маленькие существа, величиной не больше крысы. В отличие от динозавров их тело было покрыто шерстью, а в жилах текла теплая кровь. В холод и в зной кровь этих животных имела одну и ту же температуру. Зародыши развивались в утробе матери, и на свет рождались живые детеныши. Мозг у них был больше и лучше развит, чем у глупых динозавров. Эти животные выкармливали своих детенышей молоком и поэтому получили название «млекопитающих».

Различные представители этого класса, как, например, кит и хорек, жираф и летучая мышь, слон и крыса, человек и медведь, резко отличаются друг от друга, и тем не менее все они млекопитающие.

Существуют две большие группы млекопитающих. Те животные, которые едят листья, траву и другую растительную пищу, называются «травоядными». Звери же, которые питаются главным образом мясом, относятся к группе «хищников». Кроме того, есть животные, которые едят и травы и мясо. Их называют «всеядными». Человек всеяден. Медведь тоже всеяден.

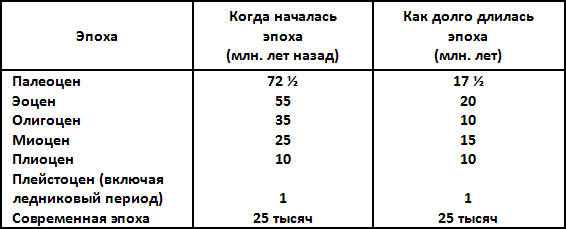

Век Млекопитающих подразделяется на семь эпох. Конечно, мы не можем точно сказать, сколько лет длилась каждая из них, и ученые определяют их «возраст» по‑разному. Вот какие цифры привел недавно профессор Джордж Симпсон:

Век млекопитающих

На протяжении Века Млекопитающих Землю населяли самые разнообразные животные. Некоторые из них выглядели столь же диковинно, как и динозавры. Одни достигали громадных размеров и были в длину с большой автобус, а по высоте превосходили двухэтажный автобус. Они без труда обрывали листву с самой вершины деревьев. Иные были похожи на огромных волков. Другие хищные звери никогда не достигали таких устрашающих размеров. Существовало животное фантастического облика – у этого зверя была лошадиная голова, а вместо копыт – громадные когти! Как и ныне, в те давние времена жили на Земле львы, тигры и гиены, а в пещерах обитали огромные медведи.

У самой кромки великих ледников водились диковинные мохнатые родичи слонов – мамонты. В тех же снежных краях обитал шерстистый носорог.

Известно, что некоторые млекопитающие, такие, как лошади и носороги, появились пятьдесят или шестьдесят миллионов лет назад. По мере того как изменялись климат и пища, постепенно изменялись и сами животные. Поэтому, хотя потомки древних зверей и сохранились до наших дней, они сильно отличаются от своих прародителей.

Некоторые млекопитающие с каждым поколением становились все крупнее и крупнее. Так, например, произошло с лошадью – животным, которое сперва было очень маленьким. Вообще на первых порах многие млекопитающие были мелкими и лишь со временем некоторые из них достигли такой величины, что им стало трудно передвигаться и добывать себе пищу.

И тогда с каждым поколением эти звери стали уменьшаться в росте и в конце концов достигли такой величины, которая лучше всего соответствовала новым условиям существования.

Некоторые виды млекопитающих существовали на Земле несколько миллионов лет, а затем вымерли. Трудно сказать, почему это произошло.

В Век Пресмыкающихся почти повсеместно на Земле климат был одинаковым. В то время высоких гор было мало и огромные мелкие моря простирались там, где сейчас суша. Динозаврам были неведомы холода, которые пресмыкающиеся не выносят, – ведь на бескрайних равнинах всегда было тепло и сыро. Но вот в мире все изменилось, и наступил Век Млекопитающих. Конечно, перемены эти происходили очень медленно, но с каждым годом, пусть даже незначительно, лик Земли все больше и больше преобразовывался.

Иным становился климат. Кое‑где он был таким, как в наши дни где‑нибудь в северной Калифорнии. Но почти везде сильно похолодало. На юге, однако, по‑прежнему было очень тепло.

Там, где прежде были низменности, появились холмы и безлесые плато. Заросли с пальмами и смоковницами уступили место буковым и дубовым лесам. Огромные внутренние моря высохли. Образовалось много рек и болот.

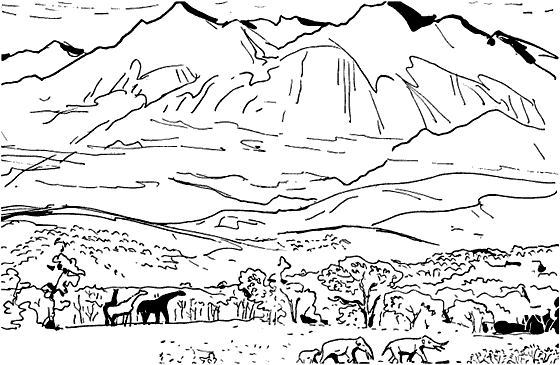

Там и здесь возникали горные цепи

В начале Века Млекопитающих, в эоценовую и в олигоценовую эпохи, поверхность Земли изменилась еще не очень сильно. Но примерно 20 миллионов лет назад, в миоцене, произошли уже значительные перемены. Там и здесь возникали гигантские горные цепи. Тибет и Гималаи преградили путь влажным южным ветрам. И к северу от этих горных цепей зачахли леса, иссякли реки, высохли травы. Центральная Азия превратилась в пустыню. Она уже не была той благодатной землей, где некогда странствовали и кормились всевозможные звери. И многие из них вымерли. Они попросту не смогли приспособиться к новым условиям.

На протяжении Века Млекопитающих география Земли постепенно менялась. Иногда некоторые континенты соединялись друг с другом, иногда разделялись. Были времена, когда между Азией и Северной Америкой существовал естественный «мост». Мост этот находился на месте современного Берингова пролива, но затем суша погрузилась и он исчез. Впоследствии дно океана снова поднялось, и континенты соединились еще раз. Животные, а возможно и доисторический человек, легко могли переходить из Сибири в Америку и из Америки в Сибирь.

В конце Века Динозавров Северная и Южная Америка соединялись так же, как и теперь. Но затем «мост», который мы теперь называем Панамским перешейком, исчез и почти шестьдесят миллионов лет Южная Америка оставалась островным континентом. Но приблизительно пять или шесть миллионов лет назад оба американских континента снова соединились – связующим звеном явилась Центральная Америка – и уже больше не «разлучались».

Одно время Азия и Австралия были связаны через Малайю и Индонезию. Африка и Европа соединялись во многих местах в районе современного Средиземного моря.

Многие ученые полагают, что в течение последних пятидесяти миллионов лет мосты суши неоднократно связывали те или иные континенты. И доказательством тому, по их мнению, служит тот факт, что одинаковые окаменелости встречаются на разных материках. Судя по этим ископаемым останкам, можно предположить, что на различных континентах обитали сходные или одни и те же звери; такое сходство можно объяснить, лишь допустив, что животные без труда могли переселяться с одного материка на другой, а такие переселения возможны только в том случае, если материки эти связаны между собой перешейками. Следовательно, «мосты», подобные Центрально‑американскому перешейку, должны были в ту пору существовать в различных местах.

За последний миллион лет, в плейстоцене, климат Земли очень сильно изменился и наступил Век Великих Оледенений – ледниковый период. Почему это произошло, никто точно не знает. Но нам доподлинно известно, что в большей части земного шара в плейстоценовое время климат стал куда более холодным.

Ледники неоднократно вторгались в Западную Европу и в Северную Америку; не раз Земля покрывалась тысячеметровыми толщами льда, подобными белым шапкам Антарктиды и Гренландии. Трижды или четырежды наступал на юг ледник, и после каждого такого нашествия ему приходилось медленно отступать. Каждое оледенение длилось тысячелетия, а между этими ледовыми штурмами существовали довольно продолжительные передышки – так называемые межледниковья, когда климат становился теплее и мягче. Последнее отступление ледника произошло пятнадцать – двадцать пять тысяч лет назад. И весьма возможно, что мы с вами живем в эпоху одного из межледниковий. Кто знает, может быть, за этим межледниковьем последует еще одно оледенение? Но заглянуть в будущее мы пока еще не можем.

Как возникают ледники – понять нетрудно. Если снег все время накапливается и не успевает таять, то под действием собственной тяжести он превращается в лед. Зимой в пору обильных снегопадов образуются сугробы, и если лето слишком короткое и холодное, сугробы эти не успевают растаять. С каждым годом нарастает толща снега, и, в конце концов затвердевая, она превращается в ледник.

На ровной почве лед образует горизонтальные пласты, а в долинах гор – ледяные реки, глетчеры, медленно сползающие по долинному дну. В полярных областях скорость движения ледников достигает 15–20 метров в сутки. Летом ледники ползут куда быстрее, чем зимой; днем – скорее, чем ночью. В наше время существует много небольших ледников, и мы можем наблюдать за тем, как они живут и развиваются.

Когда колоссальные ледники Великих Оледенений продвигались вперед, даже такие холодолюбивые животные, как северный олень, мамонт и шерстистый носорог, поневоле вынуждены были переселяться далеко на юг. И о путях этих великих переселений мы можем судить по ископаемым костям.

У животных, которые очутились в областях с холодным климатом, появилась густая шерсть – эта «шуба» хранила тепло их тела. Те же звери, которые не смогли приспособиться к изменившимся условиям, очень быстро вымерли.

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 776;