Царство кустарничков

Там, где в понижениях вдоль рек и ручьев еще растут довольно высокие деревья, поднявшись на водораздел, можно оказаться в царстве кустарников и кустарничков. Одно из первых научны^ описаний этого сообщества растений дал в 1837 году А. Г. Шренк, который посетил ненецкую тундру, лежащую на крайнем северо–востоке европейской России. Мы приводим с некоторыми упрощениями выдержки из этого описания: «Повсюду вокруг, куда ни посмотришь, раскинулась тундра. Она беспредельна, словно морская гладь, и теряется в голубеющей туманной дали, где там и сям едва заметная волнистая линия, сливающаяся с бледной каймой небосвода, выдает присутствие гряды холмов, важных для ненцев ориентиров в этом тундровом океане. Растительный покров образуют карликовая береза и заросли ив, затем подбел, багульник, голубика и брусника, последняя очень мелкая и распростертая по поверхности, шикша, морошка и княженика, затем вездесущие мхи и лишайники, покрывающие почву... Атмосферная влага удерживается в рассеянных тут и там едва заметных углублениях под сфагновыми мхами или сливается в небольшие озера. Мягкие мхи не образуют здесь обманчиво колеблющегося покрова, поскольку не бывают отделены от твердого основания никогда не оттаивающего грунта, находящегося на глубине в несколько вершков от поверхности».

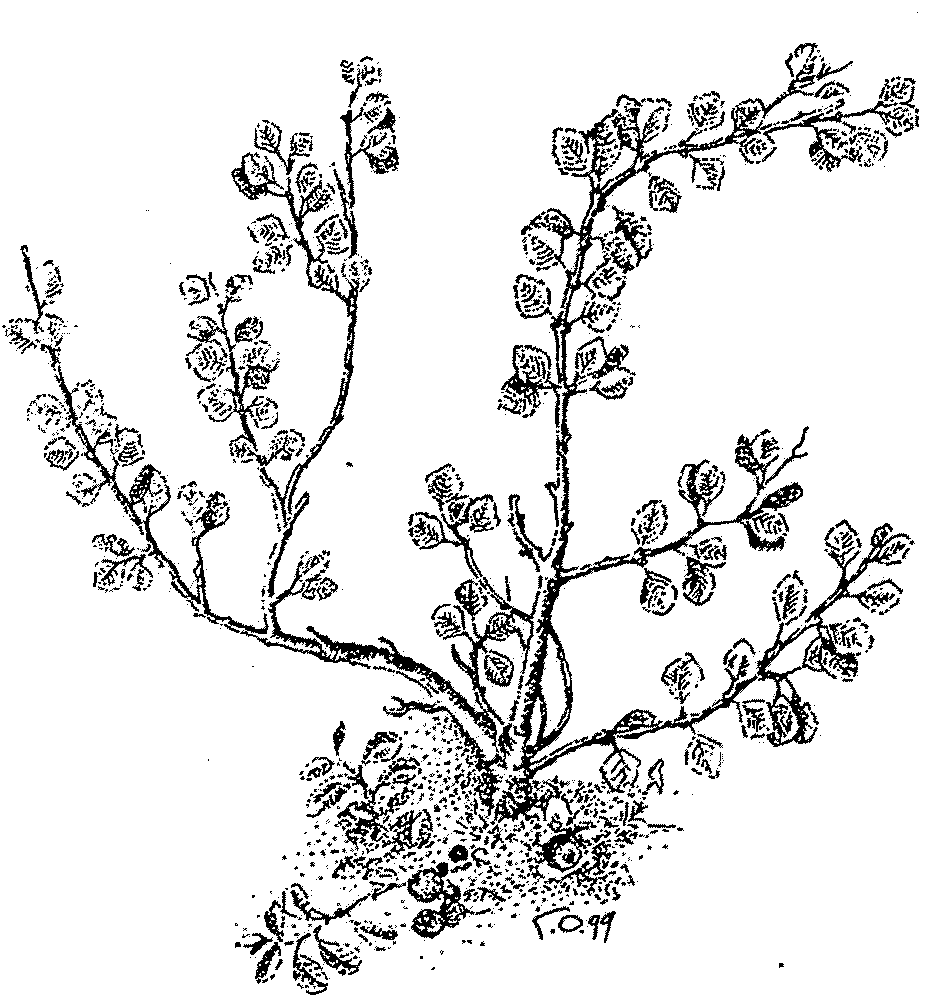

Карликовая береза

Обаяние этих мест неброско, передать его довольно сложно, тем не менее они красивы.

Весной, после схода снега, все быстро покрывается цветами: морошка цветет белым, княженика ярко–розовым... Воздух в это время буквально звенит от птичьего крика и свиста крыльев, над цветами хлопочут шмели и бабочки. Ходить в это время очень легко: почва и моховой покров только начинают оттаивать, и везде, где позже начинаешь проваливаться по колено на каждом шагу,

идешь как по дорожке. Ночами большинство звуков стихает, солнце снижается к горизонту, и ночь похожа на застывший закат. Когда скользишь на байдарке по гладкой, как стекло, воде, у каждого понижения берега вплываешь в струю стекающего с остывающей тундры холодного воздуха. Он несет настолько богатые запахи цветущих трав и кустарничков, что, если бы их удалось перевести, в духи, эта гамма выиграла бы первый приз на любой парфюмерной выставке.

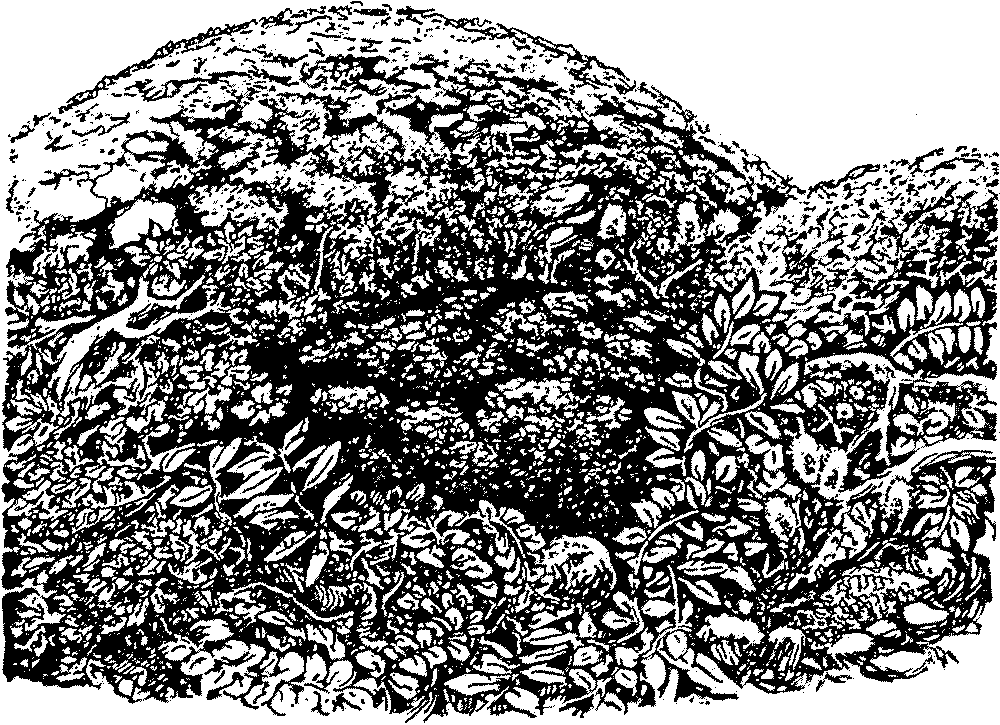

Настоящим украшением тундры выступают состоящие из льда и торфа куполообразные бугры пучения, или булгунняхи.

Особенно красивы они осенью, перед снегом, в середине сентября: из желто–оранжевого болота поднимается малиново–лиловый купол, иногда высотой десятки метров. Издали он кажется идеально гладким, но вблизи становится видно, что его покрытые сфагновым мхом склоны, густо опушены кустиками багульника и голубики, ветви которой едва видны из–под спелых ягод.

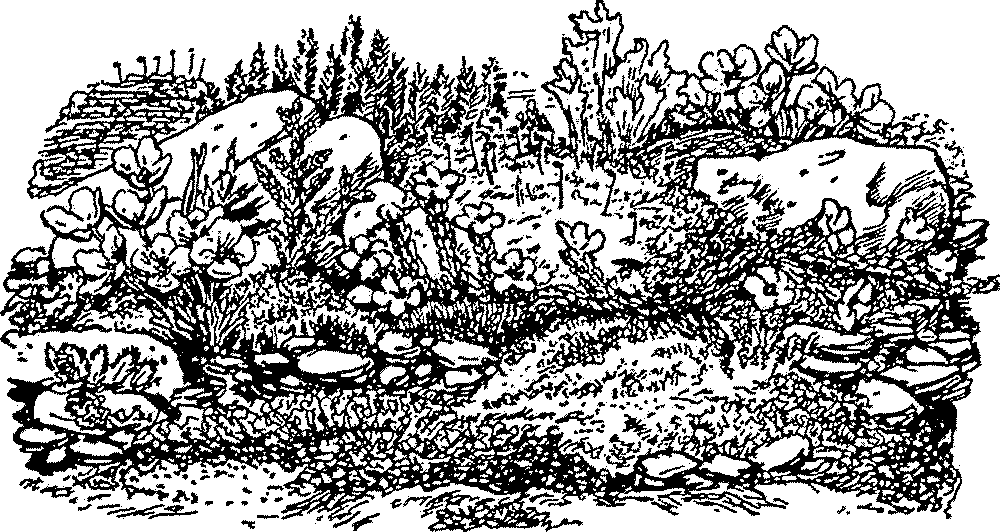

Кустарниковая лесотундра

В южных тундрах встречаются и единичные древесные растения, чаще всего лиственницы. Они низкорослы, имеют искривленные тонкие стволы или особую стланиковую форму.

Царство мхов

Типичная тундра называется так потому, что именно там особенно ярко выделяются все особенности этого сообщества растений.

Здесь нет не только деревьев, но и достаточно высоких кустарников на водоразделах. Высота растительности полностью определяется мощностью снежного покрова. Вследствие снежной корразии (истирания частицами снега и мелкими ледяными кристаллами, летящими с большой скоростью), зиму могут пережить только те растения, которые спрятаны под снегом. Между тем его толщина невелика, чаще всего от 20 до 40 сантиметров. Кустарниковые заросли высотой до одного метра развиты в низинах, в долинах ручьев и по берегам озер, где скапливается много снега.

Растительность тундры

Типичные тундры – это царство мхов. Мощная моховая дернина, сплошным слоем покрывающая почву, самая важная часть растительного покрова. Ее толщина обычно чуть больше пяти сантиметров, местами больше десяти. Она состоит из многих видов мха.

Моховой покров играет огромную и противоречивую роль в жизни тундры. Именно мхи обеспечивают полную сомкнутость растительности (то есть там нет пятен голой земли) на водораздельных пространствах этой подзоны. С одной стороны, моховой покров задерживает оттаивание мерзлоты, препятствует прогреванию почвы и тем самым отрицательно действует на развитие организмов. С другой стороны, моховой покров препятствует глубокому протаиванию грунтов и подземных льдов и тем самым оказывает стабилизирующее действие на растительность. Хорошо известны губительные последствия сдирания моховой дернины в результате, например, движения гусеничного транспорта.

Применение гусеничных вездеходов для передвижения по тундре стало одним из самых травмирующих воздействий человека на природу Севера. Металлические треки легко сдирают тонкий моховой или лишайниковый покров, а восстанавливается он мучительно долго, ведь эти организмы растут там очень медленно всего по нескольку миллиметров в год.

Еще важнее, что под эти тонким живым одеялом лежит вечная мерзлота – тысячелетиями не оттаивающий слой промерзшей почвы с линзами или прослойками чистого льда. Даже однократный проезд вездехода оставляет заметный след, а после шести проездов по колее в ней остается голый грунт. Мерзлота начинает оттаивать, образуется провал, заполненный талой водой, и возникает новый водоем странной формы. Когда–нибудь он превратится в болото, а потом его затянет мхом. Тундра заживит свою рану, но увидят ли это хотя бы внуки или правнуки нынешних младенцев? Если такая колея образуется там, где есть уклон, даже небольшой, то возникает прекрасный желоб для стока воды. Талые и дождевые воды проточат его – и появится овраг. Такое место изменится необратимо. Чтобы сами собой зажили подобные раны, планете уже понадобятся промежутки времени, сравнимые со всей человеческой историей.

В летнее время моховая дернина препятствует иссушению верхних горизонтов почвы, что крайне важно в связи с малым количеством осадков. В то же время весной и осенью она как губка впитывает воду и создает условия, близкие к болотным. В моховую дернину погружены стебли, корневища, а часто и корни цветковых растений. Благодаря ей в тундрах благоденствуют некоторые виды, имеющие длинные, разветвленные корневища.

В моховой дернине тундр обитают не только те организмы, которые обычно живут в подстилке, но и те, кто в более южных зонах населяет почву, например дождевые черви..

Над моховой дерниной во множестве поднимаются осоки, поэтому такие тундры в научной литературе часто именуют осоково–моховыми. Местами можно увидеть множество пушиц и злаков. Есть и растения с красочными цветами.

Верхний этаж растительности заселен также стелющимися ивами, куропаточьей травой, брусникой и другими кустарничками.

В типичных тундрах местами встречаются и участки с проплешинами, которые называются «пятнистые тундры».

Оголенные грунты гораздо сильнее выражены в самых северных арктических тундрах, а также в одном из самых экстремальных местообитаний на нашей планете – в полярной пустыне.

Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 963;