ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Электрофорез занимает сейчас центральное место среди мето-

дов исследования белков и нуклеиновых кислот. В современной

научной литературе редко можно встретить статью, в которой

бы на той или иной стадии фракционирования или характери-

стики этих биополимеров не был использован электрофорез. Ме-

тод позволяет разделять макромолекулы, различающиеся по та-

ким важнейшим параметрам, как размеры (или молекулярная

масса), пространственная конфигурация, вторичная структура

и электрический заряд, причем эти параметры могут выступать

как порознь, так и в совокупности.

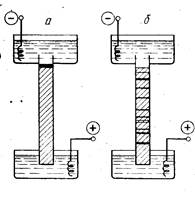

Физический принцип метода заключается в следующем. На-

ходящиеся в буферном растворе макромолекулы обладают неко-

торым суммарным электрическим зарядом, величина и знак ко-

торого зависят от рН среды. Если через этот раствор, заключен-

ный в канал из изолирующего материала, например стеклянную

трубку, начать пропускать электрический ток, то вдоль канала

установится определенный градиент напряжения, т. е. сформи-

руется электрическое поле. Его напряженность измеряется раз-

ностью потенциалов по концам рабочего канала (или его уча-

стка), отнесенной к его длине (В/см). Под действием поля мак-

ромолекулы в соответствии со своим суммарным зарядом миг-

рируют в направлении катода или анода, причем их трение об

окружающую среду ограничивает скорость миграции. В зависи-

мости от величины заряда и размеров молекулы приобретают

разные скорости, и в этом — сущность процесса электрофореза.

Постепенно исходный препарат, состоявший из различных моле-

кул, разделяется на зоны одинаковых молекул, мигрирующих с

одной и той же скоростью. Со временем эти зоны распределя-

ются по длине канала (рис. 1, справа).

На рисунке, помимо рабочего канала (трубки), показаны не-

которые необходимые компоненты системы. Во-первых, это два

электрода, представленные спиральками из платиновой прово-

локи, а во-вторых, электродные резервуары. Через находящиеся

в них буферные растворы и рабочий канал замыкается электри-

ческая цепь между электродами.

Рабочий канал не случайно заштрихован. Дело не только в

том, что, будь он просто заполнен жидкостью, изображенная

Схема выглядела бы нелепо, так как буфер из трубки и верхнего

резервуара должен был вылиться в нижний. Эту трудность мож-

но обойти, если придать каналу с жидкостью U-образную фор-

му. Такие приборы использовались на первых этапах развития

метода (электрофорез в свободной жидкости). Хуже другое: в

жидкости нельзя избежать конвекции, которая деформирует и

смешивает разделяющиеся зоны. Поэтому в современных при-

борах рабочий канал заполняют гелем, что на схеме изобра-

жено штриховкой. Достаточно чи-

стая и хорошо смачиваемая (гид-

рофильная) пространственная

сетка геля удерживает жидкость

от вытекания и препятствует кон-

векции. Вместе с тем используе-

мые гели содержат очень много

жидкости (80—99,5%), в которой

(т. е. в рабочем буфере) и мигри-

руют макромолекулы. Наличие

сетки геля вносит важную допол-

нительную деталь в картину элек-

трофоретической миграции. Те-

перь фракционируемые макромо-

лекулы любых размеров неизбеж-

но сталкиваются с нитями поли-

мера, образующего сетку геля,

что увеличивает эффективное

трение о среду, а следовательно,

снижает скорость движения мо-

лекул. Очевидно, что препятствия

для миграции становятся особен-

но серьезными, если средний диаметр пространственных ячеек

геля оказывается соизмерим с размерами макромолекул. В этом

случае решающее влияние на электрофоретическую подвижность

различных макромолекул и степень разделения оказывает соот-

ношение их линейных размеров. Возможна даже такая ситуация,

когда особенно крупные молекулы белков или нуклеиновых кис-

лот вообще не смогут «протиснуться» через поры геля и их

миграция прекратится.

|

| Рис. 1. Схема простейшего прибо- ра для электрофореза в геле а — до начала фракционирования, б — после его окончания |

В настоящее время почти исключительно используются по-

лиакриламидные гели (ПААГ) и гели агарозы. Варьируя кон-

центрацию полимера, можно получать гели с очень широким

диапазоном размеров пор. Кроме того, можно изменять электри-

ческие заряды макромолекул путем вариации рН буфера, а их

конфигурацию путем введения в буфер денатурирующих аген-

тов или детергентов. Все это придает методу электрофореза ис-

ключительную гибкость.

Но есть, разумеется, и свои проблемы. Разделяемые макро-

молекулы все же находятся в растворе, поэтому возможна их

диффузия, приводящая к размыванию зон. Это тем более серь-

езно, что протекание через жидкость электрического тока неиз-

бежно связано с выделением тепла. К счастью, крупные моле-

кулы белков и нуклеиновых кислот диффундируют не слишком

быстро. Однако проблема теплоотвода и, главное, его равномер-

ности по всему гелю очень важна еще и потому, что скорость

миграции макромолекул в электрическом поле зависит от тем-

пературы. Неравномерность нагревания геля неизбежно приве-

дет к искажению зон и ухудшению их разделения.

В ходе электрофореза зоны растворенных макромолекул ос-

таются невидимыми. Для наблюдения за процессом в исходный

препарат добавляют краситель, молекулы которого несут элек-

трический заряд того же знака, что и фракционируемые макро-

молекулы, но не взаимодействуют с ними. Краситель тоже пере-

двигается в электрическом поле, но уже в виде окрашенной зо-

ны. Его подбирают таким образом, чтобы скорость миграции

наиболее подвижных макромолекул была несколько ниже, чем

у молекул красителя. Когда окрашенная зона доходит до конца

трубки, электрофорез прекращают.

Разделившиеся зоны биополимеров во избежание их диффу-

зии немедленно фиксируют. Для этого гель извлекают из стек-

лянной формы и вымачивают в смеси кислоты со спиртом так,

что белки или нуклеиновые кислоты выпадают в осадок в том

самом месте, где закончилась их миграция в ходе электрофоре-

за. После фиксации (или одновременно с ней) проводят окраши-

вание зон путем вымачивания геля в растворе красителя, прочно

связывающегося с белком или нуклеиновой кислотой. Излишек

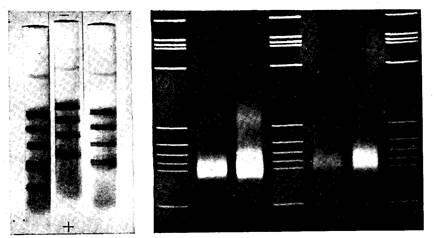

красителя удаляют. На фотографии окрашенного цилиндриче-

ского ПААГ (рис. 2) хорошо видны четкие, узкие полосы раз-

делившихся компонентов исходной смеси белков.

Вместо цилиндрических часто используют гели в виде тонких

пластин, заполимеризованные между двумя плоскими стеклами.

Такие пластины имеют важное преимущество: на них можно

одновременно фракционировать несколько препаратов. Обычно

их вносят с одного края геля на равных расстояниях друг от

друга. Каждый препарат разделяется в электрическом поле не-

зависимо от своих соседей, образуя свой набор зон. На фото-

графии такой пластины (рис. 3) хорошо видна серия параллель-

ных «треков», исчерченных поперечными полосами окрашенных

зон, в которых располагаются (в данном случае) олигонуклео-

тиды различной длины.

Вместо окрашивания или наряду с ним часто используют ме-

тоды обнаружения разделенных зон по их радиоактивности.

К ним относятся приемы регистрации полос на фотопленке по-

средством авторадиографии или флюорографии и различные

способы счета радиоактивности в геле с помощью жидкостных

сцинтилляционных счетчиков.

Преимущества пластин не ограничиваются экономией вре-

мени и места при обработке большого количества препаратов.

Важнее другое: поскольку гель заливают в форму для полиме-

Рис. 2. Трубки с ПААГ после окончания электрофореза

Горизонтальные полоски — окрашенные белковые зоны

Рис. 3. Пластина агарозного геля после разделения фрагментов ДНК

Окраска люминесцентным красителем (бромистым этидием)

ризации жидким, то его концентрация, состав буфера и содер-

жание добавок строго одинаковы по всему сечению геля. Следо-

вательно, плотность тока и напряженность электрического поля

также одинаковы. Это обеспечивает строго идентичные условия

фракционирования разных препаратов и дает возможность до-

стоверного сопоставления их состава путем сравнения положе-

ния полос в параллельных треках. Если добавить к этому зна-

чительно более выгодные условия теплоотвода от тонкой пла-

стинки геля по сравнению с цилиндром, то станет понятной ис-

ключительная популярность этой системы электрофореза в по-

следние годы.

Фракционированием в ПААГ и агарозе не исчерпываются

современные методы электрофореза. В качестве «носителей»

жидкой фазышироко используют также пленки из ацетата цел-

люлозы, фильтровальную бумагу, тонкие слои силикагеля, цел-

люлозы, сефадекса и др. В некоторых случаях, например для

разделения низкомолекулярных веществ, эти системы имеют

свои преимущества, однако для фракционирования белков, ну-

клеиновых кислот и их фрагментов в настоящее время исполь-

зуют почти исключительно гель-электрофорез, поэтому только

он и будет подробно описан.

Рассмотрение начинается с характеристики исходных мате-

риалов и процессов их полимеризации. Затем, чтобы освобо-

дить дальнейшее изложение от повторений, будет описана тех-

ника приготовления гелей и соответствующая аппаратура. Гла-

ва 3 посвящена электрофорезу белков. После замечаний общего

характера будут подробно рассмотрены различные современные

приемы и варианты электрофореза. В отдельные разделы выне-

сены способы окрашивания, элюции из геля и регистрации ра-

диоактивности фракционированных белков, поскольку эти при-

емы в большинстве своем одинаковы для всех вариантов элек-

трофореза. Главу заключает описание способов препаративного

разделения белков. Такая же структура изложения принята для

рассмотрения электрофореза нуклеиновых кислот (глава 4). За-

мечания общего характера, изложенные в предыдущей главе, во

многом относятся к фракционированию обоих типов биополи-

меров, поэтому здесь будут рассмотрены только специфические

особенности электрофореза нуклеиновых кислот. В обеих по-

следних главах для иллюстрации различных эксперименталь-

ных приемов электрофоретического разделения биополимеров

разбираются многие новейшие работы. Разумеется, при этом

приводятся только наиболее существенные данные. Более де-

тальное описание следует искать в оригинальных публикациях,

на которые будут даны ссылки.

Глава 1

ГЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

ПОЛИАКРИЛАМИДНЫИ ГЕЛЬ (ПААГ)

Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 1528;