Изолирующие сопряжения, нейтральные вставки и секционные изоляторы

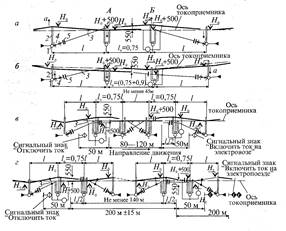

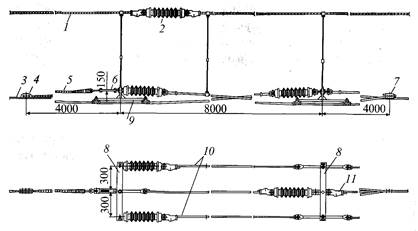

Изолирующие сопряжения предназначены для секционирования контактной сети на перегонах и главных путях станции. Они могут быть трех- или четырехпролетными на прямых и кривых участках пути радиусом более 2000 м или трехпролетными (рис. 5.8, а, б) на кривых радиусом 2000 м и менее и в ограниченных (стесненных) по габариту местах. В трехпролетных сопряжениях между анкерными опорами устанавливают две переходные опоры, на которых монтируют провода таким образом, чтобы в пролете между опорами контактные провода были на определенном расстоянии один от другого, образуя так называемый воздушный промежуток, обеспечивающий плавный переход полоза токоприемника с одного анкерного участка на другой и одновременно электрическую изоляцию между ветвями этих контактных подвесок.

На изолирующих сопряжениях не допускается совмещение компенсированных и полукомпенсированных контактных подвесок.

Расстояние между внутренними сторонами рабочих контактных проводов и расстояние по вертикали от врезного изолятора у переходной опоры до рабочего контактного провода приведены в табл. 3.1.

Фиксаторы, струны, консоли, электрические соединители не Должны соприкасаться, обеспечивая изоляцию анкерных участков при температурных изменениях.

Рис. 5.8. Схемы сопряжения анкерных участков: изолирующих сопряжений на прямом (а) и кривом (б) участках пути; с нейтральной вставкой при электровозной тяге (в) и при обращении электропоездов (г); 1 — опора; 2 — консоль; 3 — электрическое соединение; 4 — анкеровка; 5 — изоляторы; / — длина пролета; а — зигзаг; Н0 — высота подвески проводов

Контактные провода в переходном пролете относительно УГР постепенно повышаются в сторону анкеровки, находясь на одном уровне в средней части переходного пролета. У переходных опор А иБв приподнятые контактные провода и несущие тросы, идущие на анкеровку, врезают изоляторы. Пролет между переходными опорами изолирующего сопряжения lп для обеспечения необходимой ветроустойчивости в сравнении с остальными промежуточными пролетами l уменьшают на 10—25 %.

Четырехпролетную схему изолирующего сопряжения анкерных участков применяют для более плавного прохода токоприемника.

Тогда между анкерными опорами размещают три переходные опоры, причем на средней опоре контактные провода располагают в одном уровне. На остальных переходных опорах провода подвешивают так же, как и в трехпролетном изолирующем сопряжении. Переход токоприемника с одной секции контактной сети на другую в этом случае происходит в зоне средней переходной опоры, а не в середине пролета.

Изолирующие сопряжения, как правило, располагают на прямых участках пути. На двухпутных участках переходные опоры разных путей смещают вдоль пути примерно на 5 м для того, чтобы обеспечить необходимое безопасное расстояние между обратными (перекрывающими) фиксаторами (не менее 800 мм).

Перемещение контактных проводов, а в компенсированной подвеске и несущих тросов, осуществляется поворотными консолями и фиксаторами, которые устанавливаются для каждой ветви раздельно. При установке одной поворотной консоли на переходной опоре в компенсированной подвеске один или оба несущих троса подвешивают на роликах. Этот вариант в практике применяется крайне редко. Анкерные ветви контактных проводов и медных несущих тросов в целях экономии меди допускается заменять вставками из сталемедного провода.

Продольный секционный разъединитель, соединяющий секции контактной сети, монтируют на одной из переходных опор.

Нейтральные вставки применяют на линиях переменного тока при питании секций разными фазами, а также в случае питания напряжением разного рода тока и при подходах к заземленным участкам подвески в искусственном сооружении со стесненными габаритами, где недопустимо замыкание двух секций через токоприемник.

Их устраивают из двух изолирующих сопряжений анкерных участков, расположенных последовательно один за другим (рис. 5.8, в, г). При проходе ЭПС нейтральных вставок недопустимо одновременное перекрытие (шунтирование) токоприемниками обоих изолирующих сопряжений. Поэтому длину нейтральной вставки устраивают больше, чем расстояние между крайними токоприемниками ЭПС при любом их сочетании. При моторовагонной тяге эта длина составляет около 200 м (или не менее 140 м между переходными опорами). Если на участке имеется только электровозная тяга, длину нейтральной вставки между переходными опорами принимают 80—120 м (или на длину сплотки из пяти электровозов).

ЭПС нейтральную вставку проходит по инерции с отключением тока, о чем предупреждают сигнальные знаки: «Отключить ток» — за 50 м (не более одного пролета) до начала нейтральной вставки, «Включить ток» — для электровозов через 50 м и для электропоездов — через 200 м после конца нейтральной вставки (см. рис. 5.8).

Токоприемник в момент прохода изолирующего сопряжения замыкает обе секции контактной сети. При этом, если заезд осуществляется на заземленный участок, а также на обесточенный участок под нагрузкой, в том числе на нейтральную вставку, между полозом токоприемника и контактным проводом возникает дуга, приводящая к пережогу провода, и, более того, развиваясь, она может переброситься на провод другой секции с последующим пережогом проводов.

В целях предотвращения пережогов контактных проводов на изолирующем сопряжении линий постоянного и переменного тока (в том числе и на нейтральных вставках) в месте, где происходит отрыв токоприемника от контактного провода, идущего на анке-ровку, монтируют устройство, предотвращающее возможность пережога провода в случае возникновения дуги.

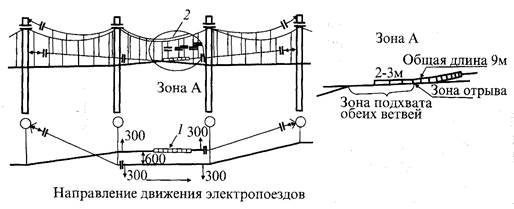

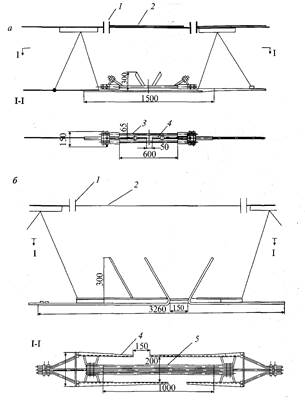

Конструкция такой защиты (рис. 5.9) состоит из стальных полос (пластин) 1 специального профиля длиной 0,6 м, площадью сечения 25 х 4 мм, крепежных деталей, а также изолированных струн и

Рис. 5.9. Устройство защиты контактных проводов от пережогов на изолирующем сопряжении с защитными полосами

полимерных труб для изоляции несущего троса 2. Пластины устанавливаются в зоне возможного отрыва полоза токоприемника от сходящей ветви с обеих сторон каждого контактного провода и соединяются между собой болтами. Профиль пластин обеспечивает их плотное прилегание и закрепление на контактном проводе. Монтаж защитных полос выполняют по обе стороны контактного провода в разбег со смещением на три отверстия. Болтовое соединение выполняют с установкой пружинных шайб. Общая длина защитной полосы на каждом контактном проводе составляет 9 м и распределяется следующим образом: до зоны отрыва защитные полосы устанавливают на длине порядка 2—3 м, после зоны отрыва — 6—7 м. При двух контактных проводах защитные полосы соединяют через 3 м скобами, на которые крепят регулировочные изолированные струны (рис. 5.10). Конструкция достаточна надежна в работе.

В местах расположения защитных полос в зоне подхвата контактные провода, во избежание усиленного износа, приподнимают над проводами набегающей ветви на 20—30 мм. Опыт показал, что далее 6—7 м от зоны отрыва дуга не вытягивается, поэтому на провода сбегающей ветви изоляцию (полимерные трубы) допускается не накладывать.

На несущий трос при конструктивной высоте подвески до 2 м в переходном пролете сопряжения накладывают изоляцию длиной

Рис. 5.10. Полосы защитные для изолирующих сопряжений анкерных

участков при двух контактных проводах: 1,2 — полоса 25x4; 3 — скоба;

4 — болт МЮхЗО; 5 — гайка М10; 6 — шайба

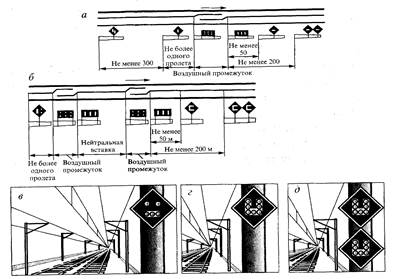

Рис. 5.11. Ограждение постоянными сигнальными знаками: а — нормально-разомкнутого изолирующего сопряжения; б — нейтральной вставки; предупредительные сигнальные знаки: в — «отключить ток», г — «включить ток на электровозе», д — «включить ток на электропоезде»

около 10—15 м. При конструктивной высоте контактной подвески более 2 м наложение изолирующего покрытия на несущий трос не требуется.

При осмотрах и ремонтах сопряжений обращают внимание на состояние полос и износ контактных проводов под ними, а также состояние контактного провода и несущего троса под изоляцией.

При наличии двухстороннего движения поездов защитные устройства от пережогов проводов устанавливают в обоих направлениях. Ограждение нормально-разомкнутых изолирующих сопряжений приведено на рис. 5.11.

Переходные опоры контактной сети, ограничивающие изолирующие сопряжения, должны иметь отличительный знак — чередующиеся четыре черные и три белые горизонтальные полосы шириной по 200 мм. Первая опора по направлению движения поездов, кроме того, дополнительно обозначается вертикальной черной полосой. Знаки наносят непосредственно на опору или на щит размером 400 х 400 мм, закрепленный на опоре на высоте 4—5 м от поверхности земли.

На участках постоянного тока применяют сигнальные световые указатели «Опустить токоприемник», имеющие сигнальное значение при появлении на них мигающей светящейся полосы, когда снимается напряжение в контактной сети следующей фидерной зоны. При появлении мигающейся полосы машинист опускает токоприемник, что предотвращает пережог контактных проводов.

Для обеспечения возможности плавки гололеда в пределах изолирующих сопряжений анкерных участков устанавливают электрические соединители, а в звеньевые струны врезают «орешковые» изоляторы, чтобы обеспечить плавку гололеда на контактных проводах и предотвратить перетекание тока с них на несущие тросы. Для фиксации расстояния между рабочим контактным проводом и изоляторами у переходной опоры на участках переменного тока устанавливают специальное коромысло между несущим тросом и нерабочим контактным проводом на расстоянии 3 м от изоляторов, врезанных в анкеруемые провода контактной подвески. При применении полимерных вставок коромысло не монтируют. Секционные изоляторы. На станционных путях, где длина съездов недостаточна для размещения изолирующих сопряжений, контактную сеть на электрически независимые участки (секции) разделяют секционными изоляторами. Для различных условий применения разработаны малогабаритные секционные изоляторы. В качестве изолирующих элементов в секционных изоляторах применяют полимерные вставки, стержневые фарфоровые изоляторы, а в несущем тросе — тарельчатые фарфоровые или стеклянные изоляторы.

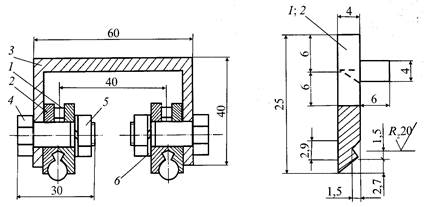

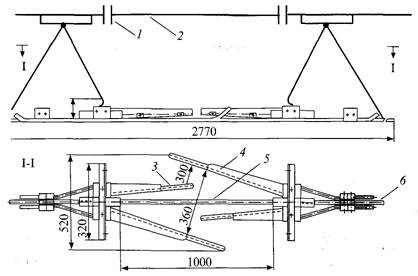

Среди первых по конструкции простых секционных изоляторов, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, относятся трехпроводные секционные изоляторы (рис. 5.12), доступные для изготовления на дистанциях электроснабжения. В этих изоляторах к основному контактному проводу подкатывают два отрезка вспомогательного контактного провода, располагая их по обе стороны от него в плане на расстоянии 300 мм при переменном токе и 100 мм при постоянном.

С одной стороны оба эти отрезка прикрепляют к основному контактному проводу, а с другой через изоляторы анкеруют на

Рис. 5.12. Трехпроводный секционный изолятор: 1 — несущий трос; 2 — изолятор; 3 — основной контактный провод; 4 — зажим средней анке-ровки; 5 — сталемедный трос; 6 — натяжная муфта; 7 — переходной зажим; 8 — коромысло; 9 — распорка; 10 — вспомогательный контактный провод;

11 — клиновой зажим

коромысло. С помощью натяжной муфты и отрезков сталемедно-го троса на вспомогательные контактные провода передается примерно половина натяжения основного контактного провода.

Для удаления изоляторов от токоприемника устанавливают специальные распорки, которые приподнимают их на 150 мм выше уровня рабочего контактного провода. К несущему тросу секционный изолятор подвешивают на струнах. Нормальная длина трехпроводного секционного изолятора 16 м. В отдельных случаях при укороченных съездах устанавливают трехпроводные секционные изоляторы длиной 8 м при постоянном токе и 12 м при переменном. По трехпроводным секционным изоляторам токоприемники могут проходить со скоростью не более 50 км/ч.

В последнее время разработаны новые конструкции секционных изоляторов: ИС-2-80-3 (рис. 5.13, а) для участков постоянного и ИС-1-80-25 ( рис. 5.13, б) для участков переменного тока, а также ИС-О-80-25/3 (рис. 5.14) для участков переменного тока и станций стыкования. Основные технические данные секционных изоляторов приведены в табл. 5.1.

Рис. 5.13. Секционные изоляторы постоянного ИС-2-80-3 (а) и переменного ИС-1-80-25 {6) тока: 1 — изолятор; 2 — штанга; 3 — полимерный изолятор; 4 — скользун; 5 — изолятор стержневой полимерный

Рис. 5.14. Секционный изолятор переменного тока ИС-0-80-25/3: 1 —I

изолятор; 2 — штанга; 3 и 4 — короткий и длинный скользуны; 5 —

изолятор натяжной полимерный гладкостержневой НСФ-120-25/1,1 (1,2);

6 — контактный провод

Таблица 5.1

Дата добавления: 2015-10-09; просмотров: 17707;