БИБЛИОГРАФИЯ

1. Геродот. История в девяти книгах. / Пер. Г.А.Стратановского – М. : Наука, 1972. – С. 54.

2. Искусство стран Востока. / Под ред. Р.С.Васильевского – М. : Просвещение, 1986. – С. 32.

3. Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. – М.: Искусство, 1977. – С. 102.

4. Авеста: Избранные гимны; Из Видевата / Перевод с авест. И. Стеблин-Каменского. – М. : Дружба народов; КРАМДС – Ахмед Ясови, 1992. – С. 196-197.

5. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. Доклассовое общество, восточные деспотии., Т. 1. – М. -Л. : Академия, 1937. – С. 299.

6. Коссович К. Четыре статьи из Зендавесты. – СПб. : Тип. имп. Академии наук, 1861. – С. 37.

7. Всеобщая история архитектуры: Учебное пособие в 2-х т., Т. 1 / Под ред. Б.П. Михайлова – М. : Госстройиздат, 1958 – С. 45.

8. Всеобщая история архитектуры, в 12 т., Т. 1. / Под ред. О.Х. Халпахчьяна и др. – М. : Стройиздат, 1970 – С. 307-308.

9. Крапп Э.К. Астрономия: Легенды и предания о Солнце, Луне, звездах и планетах: Пер. с англ. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – С. 283.

10. Фрагменты ранних греческих философов, Ч. 1. / Сост. А.В. Лебедев – М.: Наука, 1989 – С. 378.

11. Бродский Б.И. Жизнь в веках. Занимательное искусствознание. – Изд. 2-е – М. : Советский художник, 1990 – С. 75.

12. Мифы народов мира., в 2 т., Т. 1. / Под ред. С.А. Токарева. – М.: Советская энциклопедия, 1980 – С. 562.

13. Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XV веков (историко-теоретическое исследование). – Изд. 2-е – М. : Наука, 1988 – С. 38.

14. Мусульманские праздники: Даты и обычаи. – Томск: ООО «Киприс», 1998. – С. 2.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Жизнь для зороастрийца – это благое начало, представленное самим Ахура-Маздой. Пока правоверный зороастриец жив, он несет в себе благодать. Когда же он умирает, то становится выражением злого начала, так как смерть есть зло. Поэтому даже самым близким родственникам покойного запрещено к нему прикасаться. Для этого есть насаллары (мойщики трупов). Они обмывали тело покойного, надевали на него белый саван, пояс кушти.

В любое время года, кроме зимы, похороны совершались на четвертый день после смерти, поскольку считалось, что именно в это время душа усопшего переселяется в загробный мир. Согласно зороастрийской вере, мертвые тела не смели осквернять ни землю, ни огонь, ни воду, ни воздух. Поэтому они не могли зарыть труп , бросить его в море или сжечь. Поэтому практиковался иной способ возвращения покойника в вечный круговорот жизни и смерти.

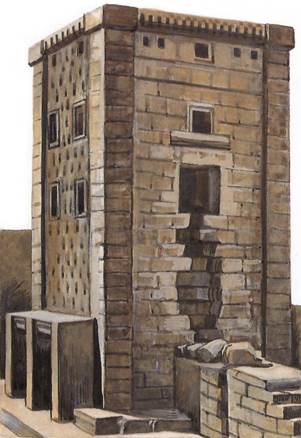

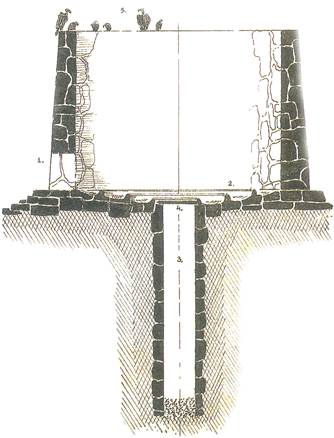

С восходом Солнца в соответствии с правилами, изложенными в «Авесте», совершался обряд погребения. На железные носилки клали деревянный настил, а на него – труп. Похоронная процессия родственников, возглавляемая жрецами, сопровождала носилки только до подножия астодана, или … (?) – кладбища зороастрийцев. Это было башнеобразное сооружение высотой 4,5 м. Пол … (?) представлял собой погребальную площадку, поделенную концентрической разметкой на три зоны для укладывания умерших – детей, женщин и мужчин. Носильщики и жрецы проносили свою ношу в … (?) и помещали труп в одной из зон. Тело закрепляли, чтобы «дежурившие» поблизости грифы, растерзав труп, не могли унести и разбросать останки в воде, на земле или под деревьями. Дочиста обглоданный скелет сбрасывали через специальный колодец на дно … (?) и обильно засыпали известью, которая вскоре полностью его растворяла. В 50-е годы XX в. эти постройки в Иране были замурованы и прекратили свое существование. Однако у парсов в Индии они продолжают действовать по настоящее время.

Как называются эти сооружения?

2. Испокон веков всюду, где была лошадь, ей поклонялись, наделяли ее самыми необыкновенными свойствами. Во многих странах Европы считалось, что лошадь способна отгонять злых духов. И появился обычай прикреплять на крышах домов лошадиные черепа: люди верили, что они заменяют самих лошадей. Потом вместо черепа стали устанавливать на крыше деревянные коньки, чтобы нечистая сила издали видела изображение лошади и боялась…. Ну а если все-таки (она) как-то подберется к дому и захочет проскочить в дверь, здесь-то ее и встретит подкова.

В каком из древневосточных государств лошадь символизировала Ветер и Бурю, а ее изображения украшала капители колонн?

- Ассирия; - Урарту; - Древний Иран; - Древняя Индия.

3. «Персидская архитектура почти не знает храмов, потому что господствующей религией было огнепоклонничество – маздаизм. Согласно этому верованию, в мире вечно борются злое и доброе начала. Символом злого начала является материя, символом начала доброго – огонь, пожирающий, растворяющий и уничтожающий материю. Персы поклонялись стихии огня как началу, одухотворяющему материальное…» [5, С. 286].

Приведите примеры воплощения этого принципа дуализма (двойственности) мира в архитектуре царских дворцов Древнего Ирана (VI-IV вв. до н. э.).

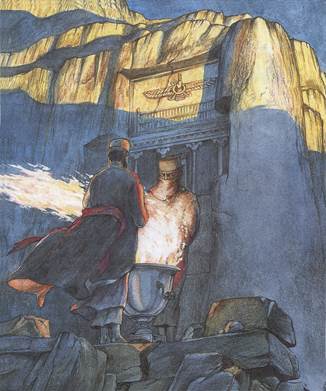

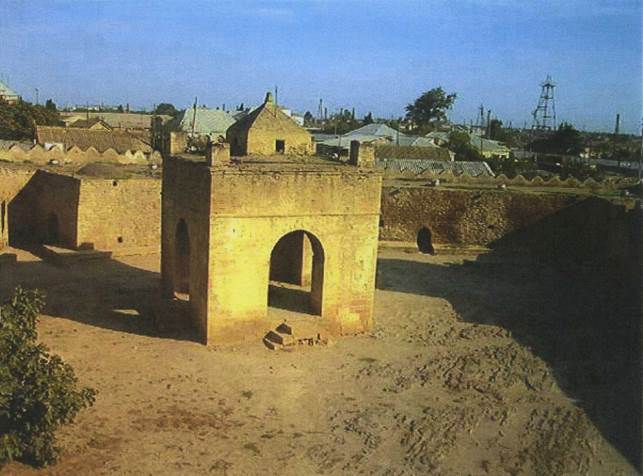

4. Во времена Сасанидов храмы огня традиционно строились по единому плану. Их внешнее оформление и внутреннее убранство были очень скромными. Строительным материалом служили камень и необожженная глина, стены внутри штукатурили. Храм представлял собой куполообразный зал с глубокой нишей, где в огромной латунной чаше на каменном постаменте – алтаре – помещался священный огонь. Зал был огорожен от других помещений таким образом, чтобы огонь не был виден.

Зороастрийские храмы огня имели свою иерархию. Каждый царь владел собственным огнем, зажигавшимся в день его воцарения. Самым великим и почитаемым был огонь Варахрама (Бахрама) – символ Праведности, составлявший основу священных огней всех провинций и крупнейших городов Ирана.

Огонь Бахрама состоял из 16 огней, взятых из домашних очагов представителей разных сословий – жрецов, воинов, писцов, торговцев, ремесленников, земледельцев и др. Однако главным из этих огней был самый «чистый», шестнадцатый. Его приходилось ждать годами – этот огонь брали от дерева, подожженного молнией.

От огня Бахрама зажигались огни второй и третьей степени в городах, от них – огни алтарей в деревнях, небольших населенных пунктах и домашних алтарей в жилищах людей. Прикасаться к огню мог только жрец, одетый в белые одежды – халат, шапочку, перчатки и полумаску на лице, чтобы дыхание не оскверняло огонь.

Жрец постоянно подмешивал огонь в светильнике алтаря специальными щипцами, чтобы пламя горело ровно. В алтарной чаше сжигались дрова из ценных пород деревьев, в том числе сандалового. Когда они горели, храм наполнялся ароматом. Накопившуюся золу собирали в специальные коробочки, которые потом закапывали в землю.

Даже в наши дни последователи мидийского пророка Заратуштры хранят свои древние традиции. Они по-прежнему приносят жертвы священному огню и стараются не осквернить его своим дыханием. Вот почему зороастрийские жрецы-мобады, обратясь лицом к огню, читают молитвы из священной книги «Авесты», прикрыв рот повязкой из белой хлопчатобумажной ткани, которая завязывается на затылке. Верующие до сих пор приходят в наиболее почитаемый в Иране зороастрийский храм в Язде (Йезде). За храмом и садом вокруг него тщательно ухаживают. Говорят, что горящий внутри него огонь не затухает уже три тысячи лет.

Что Вы можете еще рассказать о святилищах и храмах огня?

5. Изготовление кирпичей с рельефами и глазурью, предназначавшиеся для парадных сооружений, требовало особого мастерства. Для того чтобы сделать рельефные изображения зверей, украшавших стены, по единому эскизу изготовлялись глиняные модели, служившие основой при выделке глиняных форм. В этих формах штамповались, а затем и обжигались кирпичи с рельефами. Лишь после этого на них наносилась цветная глазурь. Различной окраски мастера добивались, добавляя окислы металлов. Анализ показал, что для получения желтых, красных, белых и синих цветов вавилоняне умело использовали медь, олово, свинец и другие металлы. Чтобы отделить одну краску от другой, они накладывали, вероятно, стеклянные нити, которые препятствовали смешиванию красок. При обжиге на медленном огне эти нити расплавлялись и спекались с глазурью. Дозировка отдельных добавок и обжиг такой глазури требовали особого искусства, которым владели лишь немногие мастера и тайны которого были известны только в Вавилонии. Вот, например, рецепт изготовления светлолазоревой эмали: «Если ты хочешь изготовить светлую лазурь, то возьми 10 мин камня имманаку (?), 15 мин золы солянки, 1 4/6 мины белой капусты, растолки их вместе и перемешай. Положи это в печь… пока (эта смесь) не раскалится добела. Затем извлеки, размельчи, разотри и собери в хорошую (форму). Наконец, поставь это в холодную печь, разожги хороший огонь и доведи до белого каления…» (Липин Л., Белов А. Глиняные книги. – Л.: Госиздат, 1956. – С. 300.).

Приведите примеры удачного применения разноцветной керамики в архитектуре Ассирии, Нового Вавилона, Древнего Ирана.

6. «Я полагаю, что храмы должны находиться в городах и не разделяю взгляда тех персидских магов, по совету которых, говорят, Ксеркс… предал огню храмы в Греции под тем предлогом, что боги в них заключены в четырех стенах, тогда как все для них должны быть открыто и свободно и весь мир должен служить им храмом и обиталищем…» (Цицерон. О законах. II. 10-11.26.).

Имели ли персы храмы? Чем религия Древнего Ирана отличалась от античной?

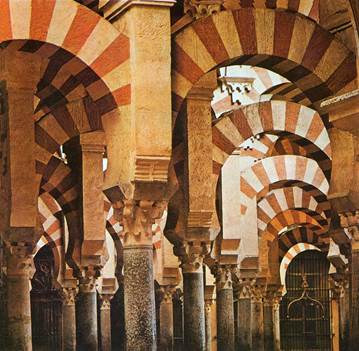

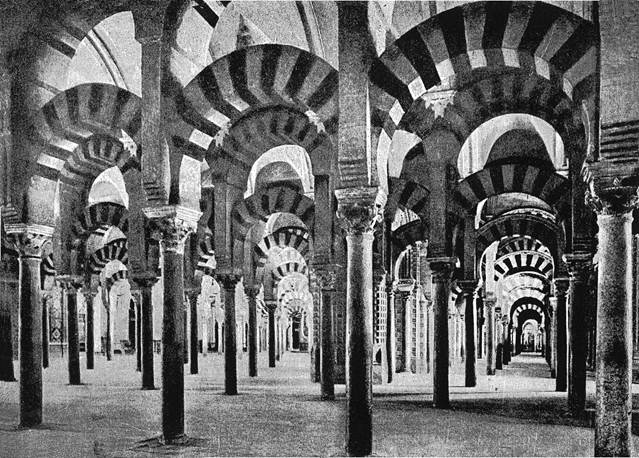

7. Колонный зал Кордовской мечети (X век) справедливо сравнивают с густым разросшимся лесом. Круглые, не имеющие баз колонны (600 штук, образующие 19 нефов) из разноцветного мрамора, яшмы, порфира похожи на стволы деревьев, от которых, словно переплетенные между собой ветви, отходят в стороны подковообразные и полуциркульные арки. Пересечение колонн и арок, видимых в перспективе, и клинчатая кладка из белых и красных камней образуют богатый линиями и игрой светотени красочный узор, проникнутый сложным орнаментальным ритмом.

Лес колонн теряется в темноте. Где-то в глубине мерцает резьба затененных стен, пространство кажется огромным и рождает чувство бесконечности, вызывает мысль о необъятности Вселенной. После залитой солнцем шумной улицы человек, попав в полумрак колоннады, которая освещалась мерцающим светом тысячи висячих серебряных лампад, ощущал себя как бы в нереальной фантастической обстановке, подчиненной строгой, почти математически чистой логике.

Какие древние традиции получили реализацию в архитектуре Кордовской мечети?

8.«Дейока [709-656 гг. до н.э.] приказал соорудить дворец, достойный звания царя…. Мидяне сделали это: они построили для него обширный дворец на месте, указанном им самим… Он велел возвести большие, крепкие стены,… причем одна стена кольцом замыкалась в другой. Акрополь был устроен так, что одно кольцо возвышалось над другим только своими зубцами. Это было достигнуто частью благодаря холмистой местности, частью с помощью искусства. Всех колец-стен было семь, в последнем из них помещались царский дворец и сокровищницы…. Зубцы первой снаружи стены белые, второй черные, третьей ярко-красные, четвертой голубые, пятой цвета сурика. Так покрашены краской зубцы на пяти стенах. Одна из двух последних стен имеет зубцы посеребренные, а другая – позолоченные… Такой акрополь воздвиг Дейока для себя и такими стенами окружил дворец…» [Геродот, I, 98].

Вам ничего не напоминает композиция и цветовое решение дворца царя Дейоки? Не напутал ли чего Геродот?

9. «В декоре (парадного дворца Кира II в Пасаргадах) широко использовалось контрастное сочетание черного и белого камня: базы колонн, капители в виде протом животных, обрамление дверей и ниш были черными, а стволы колонн, облицовка стен – белыми. Наличники дверей украшались горельефными изображениями…. Пол (жилого дворца) был выстлан плитами двух цветов: по белому фону шли черные полосы. Вдоль задней стены (была) сделана каменная скамья со вставками из черного камня. Контраст белого и черного характерен и для декора основного зала. Найдены лишь нижние части гладких цилиндрических колонн из белого камня с небольшой подушкой…. Колонны стояли на квадратном ступенчатом цоколе из двух частей – нижней из белых и черных плит и верхней из блока черного камня….» [8, С. 298].

«Характерную черту составляет декоративное сочетание черного и белого камня, уже ранее обычное в постройках урартов. В колоннах база и капитель черного камня, а ствол – белого; цоколь белый, а косяки и пороги дверей – черные, пол из черных и белых полос попеременно…» [7, С. 44].

Чем Вы можете объяснить этот цветовой дуализм в архитектуре пасаргадского комплекса? Не связан ли он с особенностями древнеиранской религии?

10. «(Персеполь) не был похож ни на один из городов. Это был город-храм, созданный скорее для поклонения богам, чем для земной жизни. Лестница из белого камня вела к воротам, охраняемым юношами в золототканных одеждах. Их оружие ослепляло глаза. За воротами открывался дворец с колоннами высотой не менее чем в 40 локтей. Стены дворца были из кедровых досок, окна из слоновой кости.… Пока я обтесывал мраморный столб, чтобы он блестел, как серебро, Аристей ковал золотые кольца для завес, а Ксанф ткал из шерстяных нитей завесы белого и яхонтового цвета…» (по А.И. Немировскому).

Во-первых, оцените красоту цветовой гаммы дворца, предложенную автором цитаты. А, во-вторых, попытайтесь ответить на вопрос: все ли верно в приведенном отрывке? Какова была конструктивная схема персепольских дворцов, из каких материалов они возводились?

[1] Лущеко Э.М. Теория цвета: Учебное пособие. – Л.: ЛИСИ, 1980 – С. 5.

[2] На самом деле камни в этой мечети белые и красные [Веймарн Б., Каптерева Т., Подольский А. Искусство арабских народов (средневековый период). – М.: Искусство, 1960. – С. 146].

[3] Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. – М. : Наука, 1985 – С. 97.

[4] Вуд Д. Солнце, Луна и древние камни: Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – С. 22

[5] История искусства зарубежных стран (первобытное общество, Древний Восток, античность). / Под ред. М.В.Доброклонского – М.: Изобразительное искусство, 1979 – С. 88.

[6] Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. - М.: Наука, 1987. - С. 550.

[7] Свою версию мы изложили в статье «Ападана – «огненный квадрат» Ахура-Мазды» / Мат. LV НТК НГАСУ – Новосибирск, 1998. – С. 41-43.

[8] В «Авесте» перечислены эти каршвары («климаты») – Арэзахи (В), Савахи (З), Фрададафшу (СВ), Видадафшу (СЗ), Ворубарэшти (ЮВ), Воруджарэшти (ЮЗ), Хванирата (центральная, благоприятная и населенная людьми часть света) (Яшт 10, IV, 15) [4, С. 80, 188].

Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 1153;