НАДКЛАСС TETRAPODA. ЧЕТВЕРОНОГИЕ

Надкласс объединяет преимущественно наземных позвоночных. Но низшие тетраподы (земноводные) сохраняют связь с водой, особенно в личиночном состоянии, когда дыхание осуществляется жабрами. В основном же для представителей этого подкласса характерно легочное дыхание. Имеются внутреннее, среднее и наружное ухо. Сердце трех- или четырехкамерное.

Тело покрыто роговым покровом (чешуей, перьями или шерстью) или голое. Парные конечности построены по типу пятипалых. По развитию мускулатуры, кровеносной, нервной, пищеварительной и других систем они находятся на более высокой ступени развития, чем рыбы.

Тетраподы могут жить на суше, в воде и освоили воздушную среду.

Первые скелеты тетрапод найдены в позднем девоне. Их происхождение связывают с кистеперыми рыбами.

Надкласс объединяет четыре класса: Amphibia – Земноводные, Reptilia – Пресмыкающиеся, Aves – Птицы, Mammalia – Млекопитающие.

Класс Amphibia. Земноводные.

Со времен Аристотеля и до начала XIX века земноводных сближали с пресмыкающимися и объединяли в одну группу. Только в конце XIX века класс получил самостоятельное значение.

Земноводные – первые наземные позвоночные, но их развитие тесно связано с водой. Как и рыбы, они относятся к первичноводным животным.

Из икры, откладываемой в воду, появляется личинка, которая дышит жабрами. Постепенно она превращается в животное, которое имеет легкие и может жить вне воды.

Все земноводные животные холоднокровные.

Совмещение в организации животных приспособлений к наземной и водной жизни – самая характерная особенность земноводных.

Наличие пятипалых конечностей и легких сближает земноводных с типичными наземными животными, а тип размножения (откладывание икры в воду) – с рыбами. Кроме того, земноводные имеют своеобразный водный обмен. Вся организация их рассчитана на непрерывное поступление воды через покровы и выведение ее избытков с мочой. Кожа земноводных не образует рогового покрова, защищающего животное от высыхания. Поэтому на суше они непрерывно и интенсивно «высыхают», теряя воду через покровы. Этим они стоят ближе к пресноводным рыбам. Животное способно лишь к кратковременному пребыванию на суше, пока не иссякнут внутренние запасы воды, которые расходуются на поддержание влажности кожи.

У земноводных развито кожное дыхание.

Морфология амфибий разнообразна. В одних случаях они напоминают своих предков, в других – очень близки к пресмыкающимся.

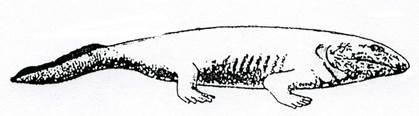

Самые древние скелеты земноводных, ихтиостегид (рис. 6), известны из верхнедевонских отложений, однако в среднем девоне обнаружены отпечатки лап вполне сформировавшихся тетрапод. Отсюда следует, что предки тетрапод появились еще раньше.

Ихтиостегиды ранее рассматривались как родоначальная группа для всех отстальных земноводных. Они действительно являются промежуточной группой между рыбами и настоящими амфибиями. Происхождение их от кистеперых рыб не вызывает сомнений. Нередко они встречаются в захоронениях вместе с рыбами, которыми, вероятно, питались. Ихтиостегиды были покрыты чешуей, имели хвостовой плавник (как у налима), остатки жаберного аппарата, хорду (хрящевой стержень, пронизывающий тела позвонков), проникающую далеко в череп, как у кистеперых рыб. Однако у них были хорошо развитые конечности – пятипалые, с резко выраженными гребнями для прикрепления мышц. Кости плечевого пояса не были связаны с черепом (как у рыб), расположение же костей головы, строение таза было таким же, как у других четвероногих. По мнению ученых, изучающих ихтиостегид, они были водными животными («рыбами на ногах»), хотя на сушу при определенных обстоятельствах (пересыхание водоема) они, вероятно, могли выползать. Но конечности у них служили не для движения по суше, а для движения в толще воды и являлись опорой на мелководье.

Ихтиостегиды не оставили потомков, их рассматривают как слепую ветку основной линии развития четвероногих.

Рис. 6. Класс Амфибии. Первая амфибия - ихтиостегида Ichthyostega (D3).

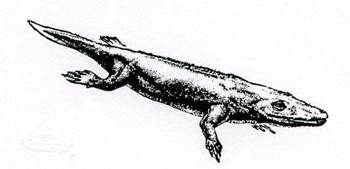

Настоящие наземные амфибии – тулерпетоны, рассматриваемые в составе антракозавров (рис. 7), – появились то же время, что и ихтиостегиды, т.е. в позднем девоне. Происхождение их также связывают с кистеперыми рыбами – рипидистиями (см. рис. 5а), но непосредственные предки тетрапод пока не обнаружены.

Ранее полагали, что основными причинами выхода позвоночных на сушу и появления у них конечностей (эти два события рассматривали как взаимосвязанные) являются две:

1 – появление дополнительной пищи в виде наземных беспозвоночных (насекомых) и отсутствие конкуренции в наземной среде обитания,

2 – приспособление к жизни в пересыхающих, бедным кислородом водоемах, в условиях сухого климата.

Но сейчас палеозоологи считают, что конечности появились для того, чтобы передвигаться по дну обмелевших водоемов и продираться сквозь плотные заросли растений. Особенно они оказались нужны, чтобы переползти из пересохшего водоема в другой, соседний. Т.е. конечности появились не для того, чтобы выйти на сушу. «Проблема появления четвероногих» и «проблема их выхода на сушу» – вещи разные.

В ископаемом состоянии от земноводных сохранились фрагменты скелетов, реже целые скелеты, зубы. Относительно часты следы амфибий. В коже большинства ископаемых земноводных сохранялись овальные или округлые, реже многоугольные или треугольные костные чешуйки, соответствующие чешуйчатому покрову костных рыб.

Характер сохранности животного определяется условиями захоронения. Например, в породах, образовавшихся в условиях заболоченных водоемов, могут сохраниться отпечатки мягких тканей - обычно кожи, а иногда и жабр. Так, в местонахождении эоценовой фауны в Гейзельтале (Германия) в отпечатках кожи лягушек сохранилась структура эпителиальных клеток и даже клеточных ядер.

В своей истории земноводные испытали два периода относительного процветания. В первый период, продолжавшийся с карбона по триас включительно, они были представлены формами разных размеров – от небольших до гигантских (для земноводных). Например, длина крыши черепа (панциря черепа) некоторых земноводных достигала 1 м, длина тела до 4 м. В карбоне среди земноводных преобладали водные формы, в перми – наземные, в триасе – опять водные. Возвращение земноводных в воду связывают с их вытеснением появившимися к этому времени многочисленными пресмыкающимися, более приспособленными к жизни в наземных условиях. Второй период процветания земноводных – мезозой. В это время они довольно многочисленны, но представлены однообразными и мелкими животными.

Геологическое значение земноводных невелико. Однако они широко используются для расчленения и определения возраста континентальных каменноугольных, пермских и триасовых отложений. Современные немногочисленные представители амфибий – лягушки, жабы, тритоны и др. В основном они обитают, как и ранее, в районах с теплым климатом.

Древнейшие земноводные, жившие с позднего девона до поздней юры, объединяют в сборную группу стегоцефалов – крышеголовых. Эти животные слабо отличались друг от друга, но не являлись непосредственными родственниками, т.к. произошли от разных кистеперых рыб. Характерные особенности стегоцефалов - панцирь, состоящий из массивных кожных костей, покрывавший черепную коробку сверху и с боков, а также лабиринтные зубы (как у кистеперых рыб). Эти зубы имели складчатую дентинную стенку, поперечное сечение которой напоминает лабиринт.

Первые стегоцефалы, ихтиостегиды (см. рис. 6), были небольшими неуклюжими водными животными с высокими закругленными черепами, как у кистеперых рыб, имели хвостовой плавник. С позднего девона, а преимущественно в позднем карбоне и перми жили антракозавры (батрахозавры), или лягушкоящеры. Самый древний антракозавр из верхнего девона представлял собой небольшое водное животное с длиной тела до 50 см (рис. 7). Задние конечности были длиннее передних примерно в 1.2 раза. Брюхо, как у многих других земноводных, покрывалось панцирем из тонких, овальных чешуй длиной до 8 мм, которые на лапах становились округлыми, мелкими. Эти животные были шестипалыми, плечевой пояс сочленялся с черепом, как у кистеперых рыб. У более поздних антракозавров тело было угревидным, а лапы пятипалыми.

Рис. 7. Класс Амфибии. Первая настоящая наземная амфибия –

позднедевонский антракозавр – тулерпетон.

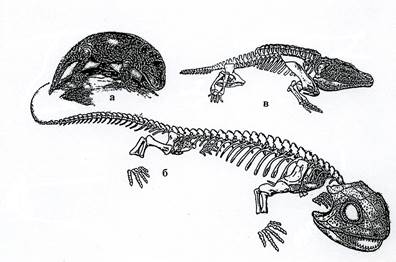

Антракозавры (рис.8 а-б) сочетали в своем строении признаки земноводных и пресмыкающихся. При наличии всех признаков стегоцефалов, например, лабиринтные зубы, они имели позвоночник, конечности, особенности строения черепа как у рептилий. Поэтому предполагают, что именно от антракозавров (или близких к ним животных) в карбоне произошли пресмыкающиеся.

Рис. 8. Класс Амфибии. Антракозавры: а – Seymouria (P1), б - Discosauriscus (P2); в - темноспондилы: Cacops (P1).

Но наиболее многочисленной группой стегоцефалов являются темноспондилы (см. рис. 8в) – животные с укороченным телом 3-4 м в длину и толстым хвостом. Их тела позвонков состояли из нескольких частей, что не характерно для современных амфибий. Зубы были лабиринтного типа. Темноспондилы жили и на суше, и в воде.

Вместе с перечисленными животными жили еще несколько групп мелких змееподобных и тритоноподобных амфибий.

Стегоцефалы обитали в районах с теплым климатом в заболоченных лесах, болотах, лагунах.

Расцвет группы приходится на карбон и пермь, к концу юры (кроме единичных представителей, доживших до раннего мела) они вымирают. Основная причина вымирания стегоцефалов, как полагают, - вытеснение их пресмыкающимися, более приспособленными к наземной жизни.

Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 2056;