Причины, вызывающие искрение на коллекторе. 2 страница

Тема: Устройство и принцип действия трансформатора

Современный трансформатор состоит из различных конструктивных элементов: магнитопровода, обмоток, вводов, бака и др. Магнитопровод с насаженными на его стержни обмотками составляет активную часть трансформатора. Остальные элементы трансформатора называют неактивными (вспомогательными) частями. Рассмотрим подробнее конструкцию основных частей трансформатора.

Магнитопровод в трансформаторе выполняет две функции: во-первых, он составляет магнитную цепь, по которой замыкается основной магнитный поток трансформатора, а во-вторых, он является основой для установки и крепления обмоток, отводов, переключателей. Магнитопровод имеет шихтованную конструкцию, т. е. он состоит из тонких (обычно толщиной 0,5 мм) стальных пластин, покрытых с двух сторон изолирующей пленкой (например, лаком). Такая конструкция магнитопровода обусловлена стремлением ослабить вихревые токи, наводимые в нем переменным магнитным потоком, а следовательно, уменьшить величину потерь энергии в трансформаторе. Силовые трансформаторы выполняются с магнитопроводами трех типов: стержневого, броневого и бронестержневого.

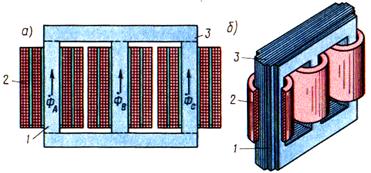

В магнитопроводе стержневого типа (рисунок 31,а) вертикальные стержни 1, на которых расположены обмотки 2, сверху и снизу замкнуты ярмами 3. На каждом стержне расположены обмотки соответствующей фазы и проходит магнитный поток этой фазы: в крайних стержнях — потоки Фа и Фс, а в среднем стержне — поток Фв.

Рисунок 31

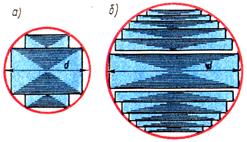

На рисунке 31, б показан внешний вид магнитопровода. При этом стержни имеют ступенчатое сечение, вписываемое в круг диаметром d (рисунок 32). Стержни трансформаторов большой мощности имеют много ступеней, что обеспечивает лучшее использование площади круга внутри обмотки. Для лучшей теплоотдачи иногда между отдельными пакетами стержня оставляют воздушные зазоры шириной 5— 6 мм, служащие вентиляционными каналами.

Рисунок 32

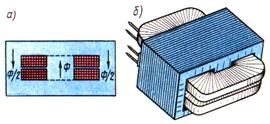

Магнитопровод броневого типа представляет собой разветвленную конструкцию со стержнем и ярмами, частично прикрывающими («бронирующими») обмотки (рисунок 33). Магнитный поток в стержне магнитопровода броневого типа в два раза больше, чем в ярмах, каждое из которых имеет сечение, вдвое меньшее сечения стержня. Из-за технологической сложности изготовления магнитопроводы броневого типа не получили широкого распространения, их применяют лишь в силовых трансформаторах весьма малой мощности (радиотрансформаторы).

Рисунок 33

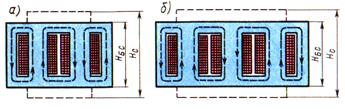

В трансформаторах большой мощности применяют бронестержневую конструкцию магнитопровода (рисунок 34), которая хотя и требует несколько повышенного расхода электротехнической стали, но позволяет уменьшить высоту магнитопровода (Нбс<Нс), а следовательно, и высоту трансформатора. Это имеет важное значение при транспортировке трансформаторов по железной дороге.

Рисунок 3 4

По способу сочленения стержней с ярмами различают стыковую и шихтованную конструкции стержневого магнитопровода (рисунок 35).

При стыковой конструкции (рисунок 35, а) стержни и ярма собирают раздельно, насаживают обмотки на стержни, а затем приставляют верхнее и нижнее ярма, заранее проложив изолирующие прокладки между стыкующими элементами, с целью ослабления вихревых токов, возникающих при взаимном перекрытии листов стержней и ярм. После установки двух ярм всю конструкцию прессуют и стягивают вертикальными шпильками. Стыковая конструкция хотя и облегчает сборку магнитопровода, но не получила распространения в силовых трансформаторах из-за громоздкости стяжных устройств и необходимости механической обработки стыкующихся поверхностей для уменьшения магнитного сопротивления в месте стыка.

Рисунок 35

Шихтованная конструкция магнитопроводов силовых трансформаторов показана на рисунке 35, б, когда стержни и ярма собирают слоями в переплет. Обычно слой содержит 2-3 листа. В настоящее время магнитопроводы силовых трансформаторов изготовляют из холоднокатаной электротехнической стали, у которой магнитные свойства вдоль направления прокатки листов лучше, чем поперек. Поэтому при шихтованной конструкции в местах поворота листов на 90° появляются «зоны несовпадения» направления прокатки с направлением магнитного потока. На этих участках наблюдаются увеличение магнитного сопротивления и рост магнитных потерь. С целью ослабления этого явления применяют для шихтовки пластины (полосы) со скошенными краями. В этом случае вместо прямого стыка (рисунок 36, а) получают косой стык (рисунок 36, б), у которого «зона несовпадения» гораздо меньше.

Рисунок 36 Рисунок 37

Недостатком магнитопроводов шихтованной конструкции является некоторая сложность сборки, так как для насадки обмоток на стержни приходится расшихтовывать верхнее ярмо, а затем после насадки обмоток вновь его зашихтовывать.

Стержни магнитопроводов во избежание распушения спрессовывают (скрепляют). Делают это обычно наложением на стержень бандажа из стеклоленты или стальной проволоки Стальной бандаж выполняют с изолирующей пряжкой, что исключает создание замкнутых стальных витков на стержнях. Бандаж накладывают равномерно, с определенным натягом. Для опрессовки ярм 3 и мест их сочленения со стержнями 1 используют ярмовые балки 2, которые в местах, выходящих за крайние стержни (рисунок 37), стягивают шпильками.

Во избежание возникновения разности потенциалов между металлическими частями во время работы трансформатора, что может вызвать пробой изоляционных промежутков, разделяющих эти части, магнитопровод и детали его крепления обязательно заземляют. Заземление осуществляют медными лентами, вставляемыми между стальными пластинами магнитопровода одними концами и прикрепляемыми к ярмовым балкам другими концами,

Магнитопроводы трансформаторов малой мощности (обычно мощностью не более 1 кВА) чаще всего изготовляют из узкой ленты электротехнической холоднокатаной стали путем навивки. Такие магнитопроводы делают разрезными (рисунок 38), а после насадки обмоток собирают встык и стягивают специальными хомутами.

Рисунок 38 Рисунок 39

Обмотки трансформаторов средней и большой мощности выполняют из обмоточных проводов круглого или прямоугольного сечения, изолированных хлопчатобумажной пряжей или кабельной бумагой. Основой обмотки в большинстве случаев является бумажно-бакелитовый цилиндр, на котором крепятся элементы (рейки, угловым шайбы и т.п.), обеспечивающие обмотке механическую и электрическую прочность.

По взаимному расположению на стержне обмотки разделяют на концентрические и чередующиеся. Концентрические обмотки выполняют в виде цилиндров, размещаемых на стержне концентрически: ближе к стержню обычно располагают обмотку НН (требующую меньшей изоляции от стержня), а снаружи обмотку ВН (рисунок 39, а).

Чередующиеся (дисковые) обмотки выполняют в виде отдельных секций (дисков) НН и ВН и располагают на стержне в чередующемся порядке (рисунок 39, б). Чередующиеся обмотки применяют весьма редко, лишь в некоторых трансформаторах специального назначения.

Концентрические обмотки в конструктивном отношении разделяют на несколько типов. Рассмотрим некоторые из них.

1. Цилиндрические однослойные или двухслойные обмотки из провода прямоугольного сечения (рисунок 40, а) используют главным образом в качестве обмоток НН на номинальный ток до 800 А.

2. Винтовые одно- и многоходовые обмотки выполняют из нескольких параллельных проводов прямоугольного сечения. При этом витки укладывают по винтовой линии, имеющей один или несколько ходов (рисунок 40, б). Для того чтобы все параллельные проводники одинаково нагружались током, выполняют транспозицию (перекладку) этих проводников. При транспозиции стремятся, чтобы в пределах одного витка каждый проводник занимал все положения. Транспозиция может быть групповой , когда параллельные провода делятся на две группы и перестановка осуществляется группами, и общей, когда меняется взаимное расположениевсех параллельных проводов.

3. Непрерывные обмотки (рисунок 40, в) состоят из отдельных дисковых обмоток (секций), намотанных по спирали и соединенных между собой без пайки, т. е. выполненных «непрерывно». Если обмотка выполняется несколькими параллельными проводами то в ней применяют транспозицию проводов. Непрерывные обмотки, несмотря на некоторую сложность изготовления, получили наибольшее применение в силовых трансформаторах как в качестве обмоток ВН. так и в качестве обмоток НН. Это объясняется их большой механической прочностью и надежностью.

Рисунок 40

Простейший силовой трансформатор состоит из магнитопровода (сердечника), выполненного из ферромагнитного материала (обычно листовая электротехническая сталь), и двух обмоток, расположенных на стержнях магнитопровода (рисунок 41, а). Одна из обмоток, которую называют первичной, присоединена к источнику переменного тока Г на напряжение U1. К другой обмотке, называемой вторичной, подключен потребитель Zн. Первичная и вторичная обмотки трансформатора не имеют электрической связи друг с другом, и мощность из одной обмотки в другую передается электромагнитным путем. Магнитопровод, на котором расположены эти обмотки, служит для усиления индуктивной связи между обмотками.

Действие трансформатора основано на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока в витках этой обмотки протекает переменный ток i1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф. Замыкаясь в магнитопроводе, этот поток сцепляется с обеими обмотками (первичной и вторичной) и индуцирует в них ЭДС:

в первичной обмотке ЭДС самоиндукции

, (14)

, (14)

во вторичной обмотке ЭДС взаимоиндукции

(15)

(15)

где w1и w2 - число витков в первичной и вторичной обмотках трансформатора.

Рисунок 41

При подключении нагрузки Zн к выводам вторичной обмотки трансформатора под действием ЭДС е2 в цепи этой обмотки создается ток i2, а на выводах вторичной обмотки устанавливается напряжение U2. В повышающих трансформаторах U2>U1, а в понижающих U2<U1/

Из формул видно, что ЭДС е1 и е2, наводимые в обмотках трансформатора, отличаются друг от друга лишь за счет разного числа витков w1 и w2 в обмотках, поэтому, применяя обмотки с требуемым соотношением витков, можно изготовить трансформатор на любое отношение напряжений.

Обмотку трансформатора, подключенную к сети с более высоким напряжением, называют обмоткой высшего напряжения (ВН); обмотку, присоединенную к сети меньшего напряжения, — обмоткой низшего напряжения (НН).

На рисунке 41, б показано изображение однофазного трансформатора на принципиальных электрических схемах.

Трансформаторы обладают свойством обратимости, один и тот же трансформатор можно использовать в качестве повышающего и понижающего. Но обычно трансформатор имеет определенное назначение: либо он повышающий, либо — понижающий.

Трансформатор — это аппарат переменного тока. Если же его первичную обмотку подключить к источнику постоянного тока, то магнитный поток в магнитопроводе трансформатора также будет постоянным как по величине, так и по направлению (  =0), поэтому в обмотках трансформатора не будет наводиться ЭДС, а следовательно, электроэнергия из первичной цепи не будет передаваться во вторичную.

=0), поэтому в обмотках трансформатора не будет наводиться ЭДС, а следовательно, электроэнергия из первичной цепи не будет передаваться во вторичную.

Классифицируют трансформаторы по нескольким признакам:

§ по назначению — силовые общего назначения, силовые специального назначения, импульсные, для преобразования частоты и т. д.;

§ по виду охлаждения — с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением;

§ по числу трансформируемых фаз — однофазные и трехфазные;

§ по форме магнитопровода — стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные;

§ по числу обмоток на фазу — двухобмоточные, многообмоточные.

Тема: Режимы работы трансформаторов

Опыт холостого хода.

Холостым ходом называют режим работы трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке (zн = ¥, I = 0). В этом случае уравнения напряжений и токов принимают вид

U1 = (-E1) + jI0x1 + I0r1; (16)

U¢20 = E¢2; I1 = I0. (17)

Так как полезная мощность при работе трансформатора вхолостую равна нулю, то мощность на входе трансформатора в режиме х.х. Р0 расходуется на магнитные потери в магнитопроводе Рм (потери на перемагничивание магнитопровода и вихревые токи) и электрические потери в меди I02r1 (потери на нагрев обмотки при охлаждении по ней тока) одной лишь первичной обмотки. Однако ввиду небольшого значения тока I0, который обычно не превышает 2-10% от I1ном , электрическими потерями I02r1 можно пренебречь и считать, что вся мощность х.х. представляет собой мощность магнитных потерь в стали магнитопровода. Поэтому магнитные потери в трансформаторе принято называть потерями холостого хода.

Рисунок 42 – Схемы опыта х.х. трансформаторов

Опыт х.х. однофазного трансформатора проводят по схеме изображенной на рисунке 42,а. Комплект электроизмерительных приборов, включенных в схему, дает возможность непосредственно измерить напряжение U1 , подведенное к первичной обмотке; напряжение U20 на выводах вторичной обмотки; мощность х.х. Р0 и ток х.х. I0.

Напряжение к первичной обмотке трансформатора обычно подводят через однофазный регулятор напряжения РНО, позволяющий плавно повышать напряжение от 0 до 1,15U1ном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока х.х. снимают показания приборов, а затем строят характеристики х.х.: зависимость тока х.х. I0, мощности х.х. Р0 и коэффициента мощности х.х. cos j0 от первичного напряжения U1 (рисунок 43).

Криволинейность этих характеристик обусловлена состоянием магнитного насыщения магнитопровода, которое наступает при некотором значении напряжения U1.

Рисунок 43 – Характеристики х.х. трансформатора

В случае опыта холостого хода с трехфазным трансформатором напряжение U1 устанавливают посредством трехфазного регулятора напряжения РНТ (рисунок 42,б). Характеристики х.х. строят по средним фазным значениям тока и напряжения для трех фаз:

I0 = (I0 a + I0 b + I0 c)/3; (18)

U1 = (U1 a + U1 b + U1 c)/3. (19)

Коэффициент мощности:

для однофазного трансформатора

(20)

(20)

для трехфазного трансформатора

(21)

(21)

где Р0¢ и Р0¢¢ - показания однофазных ваттметров;

U1 и I0 – фазные значения напряжения и тока.

По данным опыта х.х. можно определить: коэффициент трансформации

K = U1/U20 =  1/

1/  2; (22)

2; (22)

ток х.х. при U1ном (в процентах от номинального первичного тока) потери в х.х. Р0.

i0 = (I0 ном /I1 ном)100; (23)

В трехфазном трансформаторе токи х.х. в фазах неодинаковы и образуют несимметричную систему, поэтому мощность Р0 следует измерять двумя ваттметрами по схеме, изображенной на рисунке 42,б. Падение напряжения в первичной ветви схемы замещения в режиме х.х. I0(r1 + jx1) составляет весьма незначительную величину, поэтому, не допуская заметной ошибки, можно пользоваться следующими выражениями для расчета параметров ветви намагничивания:

zm = U1/I0; (24)

rm = zm cos j0; (25)

(26)

(26)

Обычно в силовых трансформаторах общего назначения средней и большой мощности при номинальном первичном напряжении ток х.х. i0 = 10¸0,6%

Если же фактические значения тока х.х. I0 ном и мощности х.х. Р0 ном, соответствующие номинальному значению первичного напряжения U1 ном, заметно превышают значения этих параметров, указанные в каталоге на данный тип трансформатора, то это свидетельствует о неисправности этого трансформатора: наличие короткозамкнутых витков в обмотках либо замыкании части пластин магнитопровода.

Опыт короткого замыкания.

Короткое замыкание трансформатора – это такой режим, когда вторичная обмотка замкнута накоротко (zн = 0), при этом вторичное напряжение U2 = 0. В условиях эксплуатации, когда к трансформатору подведено номинальное напряжение U1 ном, короткое замыкание является аварийным режимом и представляет собой большую опасность для трансформатора.

При опыте к.з. обмотку низшего напряжения однофазного трансформатора замыкают накоротко (рисунок 44,а), а к обмотке высшего напряжения подводят пониженное напряжение, постепенно повышая его регулятором напряжения РНО до некоторого значения Uк.ном, при котором токи к.з. в обмотках трансформатора становятся равными номинальным токам в первичной (I1к = I1ном) обмотках. При этом снимают показания приборов и строят характеристики к.з., представляющие собой зависимость тока к.з. I1к, мощности к.з. Pк и коэффициента мощности cos jк от напряжения к.з. Uк (рисунок 45).

В случае трёхфазного трансформатора опыт проводят по схеме, показанной на рисунке 44,б, а значения напряжения к.з. и тока к.з. определяют как средние для трёх фаз:

Uк = (Uк А + Uк В + Uк C)/3; (27)

I1 к = (Iк А + Iк В + Iк С)/3. (28)

Коэффициент мощности при опыте к.з.

cos jк = Pк /(3UкI1к ). (29)

Рисунок 44

Рисунок 44

При этом активную мощность трёхфазного трансформатора измеряют методом двух ваттметров. Тогда мощность к.з.

(30)

(30)

где P’к и P”к – показания однофазных ваттметров, Вт.

Напряжения, при котором токи в обмотках трансформатора при опыте равных номинальным напряжением короткого замыкания и обычно выражают его в % от номинального:

uк = (Uк /U1 ном ) 100. (31)

Рисунок 45

Для силовых трансформаторов uк = 5¸10 % от U1 ном.

Следует, что магнитный поток в магнитопроводе трансформатора пропорционален первичному напряжению U1. Но так как это напряжение при опыте к.з. составляет не более 10 % от U1 ном , то такую же небольшую величину составляет магнитный поток. Для создания такого магнитного потока требуется настолько малый намагничивающий ток, что значением его можно пренебречь. В этом случае уравнение токов принимает вид

, (32)

, (32)

а схема замещения трансформаторов для опыта к.з. не содержит ветви намагничивания (рисунок 46, а). Для этой схемы замещения можно записать уравнение напряжений

=

=  1 к (r1 +

1 к (r1 +  ) + j

) + j  1к (x1 +

1к (x1 +  ), (33)

), (33)

или

=

=  1 кrк + j

1 кrк + j  1кxк =

1кxк =  1 кZк . (34)

1 кZк . (34)

Здесь сопротивление трансформатора при опыте к.з.

Zк = rк + j xк (35)

где rк и xк – активная и индуктивная составляющие сопротивления к.з. Zк.

Рисунок 46

Воспользовавшись уравнениями токов (32) и напряжений (33), для опыта к.з. построим векторную диаграмму трансформатора (рисунок 46,б). Построение этой диаграммы начинают с вектора напряжения к.з.  =

=  1 кZк. Затем под углом jк к вектору Uк проводят вектор тока к.з.

1 кZк. Затем под углом jк к вектору Uк проводят вектор тока к.з.  . Построив векторы падений напряжения в первичной обмотке

. Построив векторы падений напряжения в первичной обмотке  1 кr1 и jI1кx1 и векторы падения во вторичной обмотке –

1 кr1 и jI1кx1 и векторы падения во вторичной обмотке –  и

и  , получают прямоугольный треугольник АОВ, называемый треугольником короткого замыкания. Стороны этого треугольника будут:

, получают прямоугольный треугольник АОВ, называемый треугольником короткого замыкания. Стороны этого треугольника будут:  =

=  1 кr1 +

1 кr1 +  =

=  1 кrк =

1 кrк =  .а ;

.а ;  =

=  1 кj x1 +

1 кj x1 +  =

=  1 к xк =

1 к xк =  р ;

р ;  =

=  1 к Zк =

1 к Zк =  .

.

Здесь

(36)

(36)

где Uк.а и Uк.р – активная и реактивная составляющие напряжения к. з., В.

Полное, активное и индуктивное сопротивления схемы замещения при опыте к. з.: zк = Uк /I1 к ; rк = zк cos jк ;

(37)

(37)

Полученные значения сопротивлений rк и zк , мощности Pк ,коэффициента мощности cos jк и напряжения к. з. uк следует привести к рабочей температуре обмоток +75оC:

rк75 = rк  (38)

(38)

zк75 =  (39)

(39)

cos jк75 = rк75 / zк75 ; (40)

uк75 = (I1 к zк75 /U1 ном ) 100 (41)

Здесь rк – активное сопротивление к. з. при температуре q1; a = 0,004 – температурный коэффициент для меди и алюминия.

Так как при опыте к. з. основной поток Фmax составляет всего лишь несколько процентов по сравнению с его значением при номинальном первичном напряжении, то магнитными потерями, вызываемыми этим потоком, можно пренебречь. Следовательно, можно считать, что мощность Pк, потребляемая трансформатором при опыте з. к., идёт полностью на покрытие электрических потерь в обмотках трансформатора:

Мощность к. з. приводят к рабочей температуре обмоток +75оC:

Pк75 = 3  rк75. (42)

rк75. (42)

Тема: Специальные трансформаторы

Автотрансформатор — это такой вид трансформатора, в котором помимо магнитной связи между обмотками имеется еще и электрическая связь. Обмотки обычного трансформатора можно включить по схеме автотрансформатора, для чего выход X обмотки wax соединяют с выводом а обмотки Wax (рисунок 47). Если выводы Ах подключить к сети, а к выводам ах подключить нагрузку ZH, to получим понижающий автотрансформатор. Если же выводы ах подключить к сети, а к выводам Ах подключить нагрузку ZH, то получим повышающий автотрансформатор.

Рассмотрим подробнее работу понижающего автотрансформатора. Обмотка Wax одновременно является частью первичной обмотки и вторичной обмоткой. В этой обмотке проходит ток I12. Для точки а запишем уравнение токов:

I2 = I1 + I 12, (43)

или

I12 = I2 - I12, (44)

т. е. по виткам wax проходит ток I12, равный разности вторичного I2 и первичного I1 токов. Если коэффициент трансформации автотрансформатора kа=WАХ / Wах немногим больше единицы, то токи I1 и I2 мало отличаются друг от друга, а их разность составляет небольшую величину.

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1798;