ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Ограничить контакты с больными животными.

2. Ограничить контакты с животными, теоретически подверженными риску инфицирования лихорадкой Эбола, такими как, крыланы, мартышки или человекообразные обезьяны.

3. Не подбирать, не разделывать и не прикасаться к любым мертвым животным, случайно обнаруженным во влажных тропических лесах.

4. Тщательно обрабатывать (варить, жарить, запекать и др.) перед употреблением в пищу продукты животного происхождения, такие как, мясо, кровь, молоко и субпродукты (печень, почки, легкие, язык и др.).

5. При уходе за больным человеком использовать средства индивидуальной защиты, такие как, перчатки, водоотталкивающий халат, очки или лицевой щиток и маску.

6. После любого контакта с больным человеком тщательно мыть руки и лицо.

7. Мыть руки и лицо после выхода на улицу или посещения больницы;

8. Избегать попадания крови или выделений больных лихорадкой Эбола на кожные покровы.

9. Не прикасаться к трупам людей, умерших от лихорадки Эбола, если человек не одет в специальный защитный костюм.

10. Кроме того, человека с подозрением на лихорадку Эбола, необходимо госпитализировать в инфекционное отделение в изолированный бокс со строгим режимом.

11. Больной лихорадкой Эбола изолируется от окружающих и соблюдает карантин не менее 21 дня от начала инфекционного заболевания.

12. Больному лихорадкой Эбола выделяют отдельные, специально маркированные предметы личного пользования и обихода (например, посуду, предметы личной гигиены и др.).

13. Все предметы, которые использует больной лихорадкой Эбола, необходимо стерилизовать и хранить в отдельном боксе.

14 Предметы медицинского назначения, используемые для различных процедур (инъекции, перевязки и др.), необходимо сжигать.

15. Для текущей дезинфекции различных поверхностей и белья, контактировавших с больным лихорадкой Эбола, применяется 2 % раствор фенола.

16.Выделения больных лихорадкой Эбола перед утилизацией также обрабатывают раствором фенола. Кроме того, существует вариант специфической профилактики лихорадка Эбола, когда человеку, который еще не заболел, но контактировал с инфицированным, вводится специальная сыворотка, полученная от иммунизированных лошадей (аналогичная противостолбнячной сыворотке).

Точное летоисчисление древнеегипетской истории провести достаточно сложно, поскольку данные весьма ограничены. Поэтому время зачастую обозначается не столько столетиями, сколько - условно – династиями (исследователи насчитывают более 30 династий).

Кроме того, историю древнеегипетского царства принять делить на несколько периодов – Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства.

Кроме того, историю древнеегипетского царства принять делить на несколько периодов – Раннее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства.

Период Раннего царства - это период правления I и II династий. Приблизительно в 3100 г. до н.э. правитель Верхнего Египта Менес завоевал территорию и население Нижнего Египта и, объединив под властью I династии оба государства, основал новую столицу - Мемфис на бывшей границе между двумя царствами.

Период Древнего царства - скачок в развитии Древнего Египта. Одна из величайших эпох культуры и истории. Эпоха строительства пирамид в Древнем Египте. Под мудрым управлением фараонов в Египте процветала торговля и ремесла, развивались науки.

Первый переходный период (приблизительно в 2150-2040 г. до н.э.). Это период гражданских конфликтов и упадка Древнего Египта. Участились вторжения кочевников с востока и ливийских захватчиков. Новые цари IX и X династий установили свою власть в Нижнем Египте и сделали своей столицей Гераклеополь Фактически Египет снова был разделен.

Период Среднего Царства - период восстановления былого могущества Древнего Египта. Правитель города Фивы Ментухотеп II разгромил правителя Гераклеополя и вновь объединил Египет в единое государство. Он также изгнал из Египта чужеземных захватчиков и заключил ряд торговых соглашений с соседними государствами. которые весьма способствовали развитию страны.

Второй переходный период -- государство вновь пришло в упадок. Египет был завоеван гиксосами. К 1600 г. до н.э. началось освободительное движение против гиксосов и постепенное возрождение Египта.

Период Нового царства охарактеризован историками как период небывалого военного могущества египетских фараонов. Экономика Египта все больше и больше приобретала милитаристический, захватнический характер. Фараоны XVIII династии завоевали сравнительно большие территории и привели Египет в пору наибольшего рассвета.

Третий переходный период начался после смерти Рамсеса III. В этот период могучая Египетская империя начала рушится на глазах: коррупция, отделение восточных провинций.

В Поздний период правили XXVI - XXX династии. Ослабший и раздробленный Египет довольно быстро вступил в новую эру процветания и могущества. Египет снова начал увеличивать свои территории. Но с 525 по 404 г. до н.э., одержав ряд серьезных побед, персы установили свою власть в Египте. Восстания против персов приобрели массовый. В 404 г. до н.э. независимость была завоевана и в Египте на полвека вновь воцарились мир и процветание. Но в 343 г. до н.э. персы вновь завоевали Египет, затопив его огнем и кровью. Однако в 332 г до н.э. Александр Македонский завоевал всё Персидское царство, был принят египетским народом как освободитель и получил титул фараона. После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. власть в Египте захватил Птолемей и основал в Египте новую династию - династию Птолемеев. Во II-ом веке до н.э. Египет под правлением Птолемеев начал приходить в упадок. А в 30 г. до н.э. Египет стал частью Римской империи.

В Поздний период правили XXVI - XXX династии. Ослабший и раздробленный Египет довольно быстро вступил в новую эру процветания и могущества. Египет снова начал увеличивать свои территории. Но с 525 по 404 г. до н.э., одержав ряд серьезных побед, персы установили свою власть в Египте. Восстания против персов приобрели массовый. В 404 г. до н.э. независимость была завоевана и в Египте на полвека вновь воцарились мир и процветание. Но в 343 г. до н.э. персы вновь завоевали Египет, затопив его огнем и кровью. Однако в 332 г до н.э. Александр Македонский завоевал всё Персидское царство, был принят египетским народом как освободитель и получил титул фараона. После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. власть в Египте захватил Птолемей и основал в Египте новую династию - династию Птолемеев. Во II-ом веке до н.э. Египет под правлением Птолемеев начал приходить в упадок. А в 30 г. до н.э. Египет стал частью Римской империи.

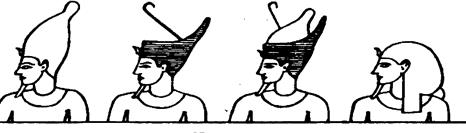

Во главе египетского государства стоял фараон. Он имел абсолютную власть в стране: весь Египет с его природными, земельными, материальными, трудовыми ресурсами считался собственностью фараона. Не случайно понятие «дом фараона» — (ном) совпадало с понятием государства.

Во главе египетского государства стоял фараон. Он имел абсолютную власть в стране: весь Египет с его природными, земельными, материальными, трудовыми ресурсами считался собственностью фараона. Не случайно понятие «дом фараона» — (ном) совпадало с понятием государства.

Религия в Древнем Египте требовала беспрекословной покорности фараону, в противном случае человеку грозили страшные бедствия при жизни и после смерти. Так в Египте сформировалось представление о божественности фараона — он признавался сыном бога во плоти. Обожествление фараонов занимало центральное место в религиозной культуре Египта.

Религия Древнего Египта представляла собой сложное напластование верований, возникших в разное время и в разных местах. Древние египтяне поклонялись множеству богов. Сколько всего богов создали и почитали египтяне, сказать трудно, некоторые исследователи предполагают, что счет шел на сотни и тысячи. Египетские боги были олицетворением различных природных явлений и одновременно явлений общественного порядка. Однако представления о возникновении такого порядка в различных землях были не одинаковые. Разные теологические центры, крупнейшими среди которых были города Гелиополь, Мемфис, Гермополь и Фивы, выдвигали каждый свою космогоническую версию, объявляя своего главного бога творцом мира, а всех наиболее популярных в стране богов – созданными им или ведущими от него происхождение. Общей для всех религиозных концепций являлась только идея об Изначальном Хаосе.

Религия Древнего Египта представляла собой сложное напластование верований, возникших в разное время и в разных местах. Древние египтяне поклонялись множеству богов. Сколько всего богов создали и почитали египтяне, сказать трудно, некоторые исследователи предполагают, что счет шел на сотни и тысячи. Египетские боги были олицетворением различных природных явлений и одновременно явлений общественного порядка. Однако представления о возникновении такого порядка в различных землях были не одинаковые. Разные теологические центры, крупнейшими среди которых были города Гелиополь, Мемфис, Гермополь и Фивы, выдвигали каждый свою космогоническую версию, объявляя своего главного бога творцом мира, а всех наиболее популярных в стране богов – созданными им или ведущими от него происхождение. Общей для всех религиозных концепций являлась только идея об Изначальном Хаосе.

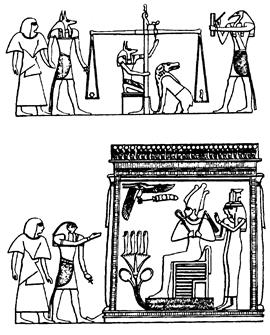

Важное место в религиозных представлениях египтян занимал миф об Осирисе и Горе. Согласно мифу Осирис был некогда царем Египта. Именно он научил египтян возделывать землю. Его убил его брат, злой Сет, бог пустыни и суховея. Гор вызвал Сета на поединок и победил его, а после этого воскресил Осириса, дав ему проглотить свой глаз. Однако воскресший Осирис не вернулся на землю, а стал царем мертвых. Его наместником на земле, царем живых, стал Гор.

Египтяне признавали присутствие божественного начала «во всем, что есть на суше, в воде и в воздухе». Как воплощение божества почитались некоторые животные, растения, предметы. Египтяне поклонялись кошкам, змеям, крокодилам, баранам, навозным жукам — скарабеям и множеству других живых существ, считая их своими богами.

Египтяне признавали присутствие божественного начала «во всем, что есть на суше, в воде и в воздухе». Как воплощение божества почитались некоторые животные, растения, предметы. Египтяне поклонялись кошкам, змеям, крокодилам, баранам, навозным жукам — скарабеям и множеству других живых существ, считая их своими богами.

Бык Апис считался «земным воплощением» и «служителем» бога Птаха. Он жил в специальном священном хлеву при храме, где за ним ухаживали подготовленные для этого жрецы. При Аписе был гарем коров, которых тщательно отбирали для него. Бык жил в полном спокойствии и довольстве и единственная его обязанность заключалась в том, чтобы время от времени демонстрировать себя верующим. Когда бык умирал, тело его бальзамировали и хоронили с соблюдением сложного ритуала при громадном стечении народа. Поиски такого, как он, преемника — «новорожденного Аписа» — были исключительно сложным делом: Аписом признавался только черный бык, с белым пятном на лбу в форме треугольника, с наростом под языком в форме жука-скарабея. Всего таких признаков было около тридцати.

Бык Апис считался «земным воплощением» и «служителем» бога Птаха. Он жил в специальном священном хлеву при храме, где за ним ухаживали подготовленные для этого жрецы. При Аписе был гарем коров, которых тщательно отбирали для него. Бык жил в полном спокойствии и довольстве и единственная его обязанность заключалась в том, чтобы время от времени демонстрировать себя верующим. Когда бык умирал, тело его бальзамировали и хоронили с соблюдением сложного ритуала при громадном стечении народа. Поиски такого, как он, преемника — «новорожденного Аписа» — были исключительно сложным делом: Аписом признавался только черный бык, с белым пятном на лбу в форме треугольника, с наростом под языком в форме жука-скарабея. Всего таких признаков было около тридцати.

Египтяне также поклонялись деревьям и растениям, из которых они особенно выделяли лотос. Они полагали, что цветки лотоса были уже в первобытном Хаосе, и именно из цветка лотоса вышел бог Солнца Ра. Богом считали и почву, ее плодородную естественную силу. Из неорганической природы более всего почитались заостренные камни. По аналогии с такими камнями стали строиться обелиски.

Египтяне также поклонялись деревьям и растениям, из которых они особенно выделяли лотос. Они полагали, что цветки лотоса были уже в первобытном Хаосе, и именно из цветка лотоса вышел бог Солнца Ра. Богом считали и почву, ее плодородную естественную силу. Из неорганической природы более всего почитались заостренные камни. По аналогии с такими камнями стали строиться обелиски.

В настоящее время высказано мнение, что все многочисленные божества египетских храмов жрецы считали воплощением Высшего Существа, единого Бога, невидимого и непостижимого, который порождает сам себя в бесконечности Вселенной. Египетские жрецы определяли его так: «Тот, кто существует сам по себе», «Первопричина всякой жизни». Это Высшее Существо —едино в своей сущности, но не едино в своем воплощении; он порождает себя в себе самом и одновременно является отцом, матерью и сыном Бога, не выходя из Бога. Таким образом в Египте было сформулировано понятие Троицы. Ученые полагают, что жрецы выражали атрибуты единого Бога и его различные воплощения в виде чувственных представлений для того, чтобы облегчить народу веру.

Многобожие никак не способствовало централизации государства, подчинению покоренных Египтом племен, усилению центральной власти. Это особенно остро ощутил, живший в XIV в. до н. э. фараон Аменхотеп IV. Поэтому он попытался провести религиозные реформы с целью установления единобожия, ввел новый государственный культ, объявив истинным божеством «солнечный диск» под именем бога Атона. Столицей государства он сделал город Ахетанон (современное городище Эль-Амара), а сам принял имя Эхнатона, что означало «угодный богу Атону».

Многобожие никак не способствовало централизации государства, подчинению покоренных Египтом племен, усилению центральной власти. Это особенно остро ощутил, живший в XIV в. до н. э. фараон Аменхотеп IV. Поэтому он попытался провести религиозные реформы с целью установления единобожия, ввел новый государственный культ, объявив истинным божеством «солнечный диск» под именем бога Атона. Столицей государства он сделал город Ахетанон (современное городище Эль-Амара), а сам принял имя Эхнатона, что означало «угодный богу Атону».

Эхнатон попытался сломить усилившееся к этому времени могущество жречества: культы всех прочих богов были отменены, их храмы закрыты, храмовое имущество конфисковано. Однако реформы вызвали сопротивление сильного и многочисленного слоя египетских жрецов и оказались недолговечными. Преемники фараона-новатора, в числе которых был широко известный фараон Тутанхамон, не смогли продолжить его линию и вскоре вынуждены были пойти на примирение со жречеством. Культы старых богов были восстановлены, позиции местного жречества вновь усилились.

Эхнатон попытался сломить усилившееся к этому времени могущество жречества: культы всех прочих богов были отменены, их храмы закрыты, храмовое имущество конфисковано. Однако реформы вызвали сопротивление сильного и многочисленного слоя египетских жрецов и оказались недолговечными. Преемники фараона-новатора, в числе которых был широко известный фараон Тутанхамон, не смогли продолжить его линию и вскоре вынуждены были пойти на примирение со жречеством. Культы старых богов были восстановлены, позиции местного жречества вновь усилились.

Важнейшей чертой религии и культуры Древнего Египта был протест против смерти. Египтяне верили в бессмертие души — это было главной доктриной египетской религии. Страстное желание бессмертия определило все мировоззрение египтян, всю религиозную мысль египетского общества. Стремление к бессмертию и стало основой для возникновения заупокойного культа, который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта — и не только религиозной и культурной, по и политической, экономической и военной.

Важнейшей чертой религии и культуры Древнего Египта был протест против смерти. Египтяне верили в бессмертие души — это было главной доктриной египетской религии. Страстное желание бессмертия определило все мировоззрение египтян, всю религиозную мысль египетского общества. Стремление к бессмертию и стало основой для возникновения заупокойного культа, который сыграл чрезвычайно большую роль в истории Древнего Египта — и не только религиозной и культурной, по и политической, экономической и военной.

Со смертью, полагали египтяне, погибает лишь материальная основа человека. Нематериальной основы смерть не касается, душа будет жить вечно, если для этого созданы необходимые условия. Согласно религиозным представлениям египтян, каждый человек обладал несколькими важнейшими характеристиками. Однако ведущую роль играла Ка, являющаяся его бессмертным двойником. Именно Ка предстояло вновь соединиться со своим телом для того, чтобы умершего ожидало воскрешение.

Со смертью, полагали египтяне, погибает лишь материальная основа человека. Нематериальной основы смерть не касается, душа будет жить вечно, если для этого созданы необходимые условия. Согласно религиозным представлениям египтян, каждый человек обладал несколькими важнейшими характеристиками. Однако ведущую роль играла Ка, являющаяся его бессмертным двойником. Именно Ка предстояло вновь соединиться со своим телом для того, чтобы умершего ожидало воскрешение.

Основным условием загробной жизни египтяне считали сохранение тела умершего. Забота об этом привела к возникновению искусства изготовления мумий. Для того чтобы продлить жизнь после смерти, важно было позаботиться и о строительстве специальной усыпальницы для тела: египтяне полагали, что бессмертной, но хрупкой душе удобнее всего вернуться в свое прежнее и  отныне тоже вечное тело внутри мощной и защищенной от посторонних взглядов пирамиды. Через семьдесят дней после смерти при условии, что его правильно похоронили, с соблюдением всех предписанных обрядов, покойник восставал к новой жизни и мог отпра

отныне тоже вечное тело внутри мощной и защищенной от посторонних взглядов пирамиды. Через семьдесят дней после смерти при условии, что его правильно похоронили, с соблюдением всех предписанных обрядов, покойник восставал к новой жизни и мог отпра  виться в Страну вечности.

виться в Страну вечности.

|

Царство Осириса, однако, по представлениям древних египтян, вовсе не было раем: там обитали страшные львы, змеи, скорпионы, крокодилы; кроме того, царство Осириса не освобождало от необходимости работать. Правда, работу за умершего мог выполнить его раб или слуга — их функции выполняли статуэтки, которые клали в могилу. Но если умершему не удавалось счастливо избежать опасностей и он умирал, то эта вторичная смерть была в глазах египтян уже окончательной — следствием ее становилось полное небытие человека.

Усилия египтян, таким образом, были направлены на то, чтобы сделать жизнь после смерти долгой, безопасной и счастливой: они заботились о погребальной утвари, жертвоприношениях, и эти заботы приводили к тому, что жизнь египтянина состояла в приготовлениях к смерти.

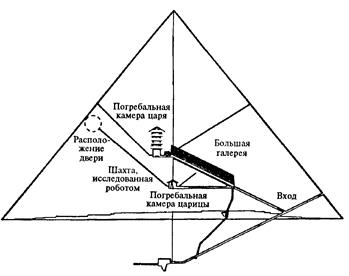

Важнейшей чертой древнеегипетской культуры было возведение пирамид. Археологи насчитали около ста пирамид, но не все они дошли до наших дней. Часть пирамид была разрушена уже в древности. Самая ранняя из египетских пирамид — пирамида фараона Джосера, воздвигнутая около 5 тыс. лет назад. Она ступенчатая и возвышается, как лестница к небу. В ее отделке использован светотеневой контраст выступов и ниш. Эту пирамиду задумал и воплотил главный царский архитектор по имени Имхотеп. Последующие поколения египтян чтили его как великого зодчего, мудреца и мага.

Важнейшей чертой древнеегипетской культуры было возведение пирамид. Археологи насчитали около ста пирамид, но не все они дошли до наших дней. Часть пирамид была разрушена уже в древности. Самая ранняя из египетских пирамид — пирамида фараона Джосера, воздвигнутая около 5 тыс. лет назад. Она ступенчатая и возвышается, как лестница к небу. В ее отделке использован светотеневой контраст выступов и ниш. Эту пирамиду задумал и воплотил главный царский архитектор по имени Имхотеп. Последующие поколения египтян чтили его как великого зодчего, мудреца и мага.

Самая знаменитая и самая значительная по размерам — пирамида фараона Хеопса в Гизе. Известно, что только дорогу к будущему месту строительства прокладывали 10 лет, а саму пирамиду — строили более 20 лет; на этих работах было занято огромное количество людей. Размеры пирамиды таковы, что внутри свободно мог бы разместиться любой европейский собор: высота ее составляла 146,6 м, а площадь — около 55 тыс. кв. м. Пирамида Хеопса сложена из гигантских известняковых камней, и вес каждой глыбы составляет примерно 2—3 тонны. Удивительным было строительное искусство древних мастеров: камни пирамиды до сих пор так плотно пригнаны друг к другу, что между ними невозможно просунуть даже иголку. Снаружи вся пирамида Хеопса была облицована прекрасно отполированными известняковыми плитами.

Со II тыс. до н. э. пирамиды стали строить из кирпича, а не из камня. А к началу I тыс. до н. э. для усыпальниц фараонов стали отводиться глубокие и тщательно скрытые от чужих глаз тайники. Однако и эти тайники грабили так же часто, как и пирамиды.

Изобразительное искусство Древнего Египта отличалось яркими и чистыми красками. Раскрашивались архитектурные сооружения, сфинксы, скульптура, статуэтки, рельефы. Росписи и рельефы, покрывавшие стены гробниц, в деталях воспроизводили подробные картины благополучной жизни в царстве мертвых, повседневной земной жизни.

Изобразительное искусство Древнего Египта отличалось яркими и чистыми красками. Раскрашивались архитектурные сооружения, сфинксы, скульптура, статуэтки, рельефы. Росписи и рельефы, покрывавшие стены гробниц, в деталях воспроизводили подробные картины благополучной жизни в царстве мертвых, повседневной земной жизни.

Большое развитие получил скульптурный портрет. Египтяне верили, что портретные статуи, выполняя роль двойников умерших, служат вместилищем их душ. Были выработаны определенные типы портретных статуй — мужчину обычно изображали в возрасте 40—50 лет — в расцвете сил, а женщину — в возрасте 20— 25 лет. Точно передавалось и социальное положение человека.

Большое развитие получил скульптурный портрет. Египтяне верили, что портретные статуи, выполняя роль двойников умерших, служат вместилищем их душ. Были выработаны определенные типы портретных статуй — мужчину обычно изображали в возрасте 40—50 лет — в расцвете сил, а женщину — в возрасте 20— 25 лет. Точно передавалось и социальное положение человека.

Художникам Древнего Египта было свойственно ощущение красоты жизни и природы. Зодчих, скульпторов, живописцев отличало тонкое чувство гармонии и целостный взгляд на мир. Это выражалось, в частности, в присущем египетской культуре стремлении к синтезу — созданию единого архитектурного ансамбля, в котором имели бы место все виды изобразительного искусства. Древние зодчие Египта умели прекрасно учитывать особенности географической среды, характер освещения.

Высокого уровня достигло в Египте декоративно-прикладное искусство. Великолепными образцами его являются сосуды и блюда из алебастра и хрусталя, фигурные туалетные ложечки из дерева и слоновой кости, всевозможные украшения — золотые браслеты, ожерелья и кольца, отделанные драгоценными камнями.

Высокого уровня достигло в Египте декоративно-прикладное искусство. Великолепными образцами его являются сосуды и блюда из алебастра и хрусталя, фигурные туалетные ложечки из дерева и слоновой кости, всевозможные украшения — золотые браслеты, ожерелья и кольца, отделанные драгоценными камнями.

Показательно, что хотя на протяжении более трех тысячелетий египетское искусство и претерпит некоторые изменения, основной установленный в нем канон останется незыблемым:

· величина фигуры зависит от социального статуса изображаемого;

· своеобразный разворот фигуры на плоскости;

·

|

· отсутствие перспективы;

· тело мужчины традиционно изображалось красно-коричневым, тело женщины — желто-розовым, волосы у всех были черные, одежды — белые.

Единообразный тип древнеегипетской культуры определялся желанием сохранить и приумножить жизненную силу, жаждой бессмертия.

Наиболее древние египетские тексты, дошедшие до нас, — это молитвы богам и хозяйственные записи. Самые ранние памятники художественной литературы, сохранившиеся до нашего времени, относятся ко II тыс. до н. э. Вероятно, существовали и более древние тексты, но они не сохранились. Литература Древнего Египта представлена различными жанрами — это поучения царей и мудрецов своим сыновьям и ученикам, множество сказок о чудесах и чародеях, повести, жизнеописания сановников, песни, заклинания.

Наиболее древние египетские тексты, дошедшие до нас, — это молитвы богам и хозяйственные записи. Самые ранние памятники художественной литературы, сохранившиеся до нашего времени, относятся ко II тыс. до н. э. Вероятно, существовали и более древние тексты, но они не сохранились. Литература Древнего Египта представлена различными жанрами — это поучения царей и мудрецов своим сыновьям и ученикам, множество сказок о чудесах и чародеях, повести, жизнеописания сановников, песни, заклинания.

Одно из самых отвлеченных, абстрактных сочинений древнеегипетской литературы — «Беседа разочарованного со своей душой».

Примером повествовательной литературы I тыс. до н. э. является «Отчет Унуамона» о его путешествии по поручению фиванского верховного жреца в финикийский город Библ за лесом для храмовой ладьи. Унуамон подробно и живо рассказывает о своих злоключениях, не забывая, впрочем, давать и волнующие описания природы.

Примером повествовательной литературы I тыс. до н. э. является «Отчет Унуамона» о его путешествии по поручению фиванского верховного жреца в финикийский город Библ за лесом для храмовой ладьи. Унуамон подробно и живо рассказывает о своих злоключениях, не забывая, впрочем, давать и волнующие описания природы.

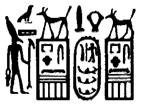

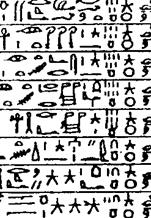

Возникновение египетской письменности относят к XXX в. до н. э. Особенности государственного устройства Египта требовали ведения значительного делопроизводства, что способствовало распространению письменности. Постепенно на основе старой иероглифической письменности вырабатывается скоропись, известная позднее как иератическое письмо. Затем, около 700 г. до н. э., из прежней деловой скорописи появилось новое письмо — демотическое (народное).

Возникновение египетской письменности относят к XXX в. до н. э. Особенности государственного устройства Египта требовали ведения значительного делопроизводства, что способствовало распространению письменности. Постепенно на основе старой иероглифической письменности вырабатывается скоропись, известная позднее как иератическое письмо. Затем, около 700 г. до н. э., из прежней деловой скорописи появилось новое письмо — демотическое (народное).

Музыкальная культура Египта — одна из самых древних в мире. Музыка сопровождала все религиозные обряды, массовые празднества и, таким образом, была тесно связана с танцем, пантомимой, драматическими произведениями, литературой. Постепенно произошло разделение музыки на культовую, придворную и народную. Эти музыкальные жанры были подвержены взаимному влиянию. Музыканты пользовались большим почетом в обществе, их считали родственниками фараонов. На египетских фресках II тыс. до н. э. изображались лиры и барабаны, а также арфы, напоминающие по форме лук охотника. Музыка в Древнем Египте называлась «хи» — удовольствие, наслаждение. Ей приписывалась магическая сила, и в соответствии с этим убеждением различные инструменты для ансамбля подбирались не по тембру их звучания, а по их мистическим свойствам. В этом случае, полагали египтяне, музыка сможет вылечить больного, вызвать дождь, победить врагов.

Музыкальная культура Египта — одна из самых древних в мире. Музыка сопровождала все религиозные обряды, массовые празднества и, таким образом, была тесно связана с танцем, пантомимой, драматическими произведениями, литературой. Постепенно произошло разделение музыки на культовую, придворную и народную. Эти музыкальные жанры были подвержены взаимному влиянию. Музыканты пользовались большим почетом в обществе, их считали родственниками фараонов. На египетских фресках II тыс. до н. э. изображались лиры и барабаны, а также арфы, напоминающие по форме лук охотника. Музыка в Древнем Египте называлась «хи» — удовольствие, наслаждение. Ей приписывалась магическая сила, и в соответствии с этим убеждением различные инструменты для ансамбля подбирались не по тембру их звучания, а по их мистическим свойствам. В этом случае, полагали египтяне, музыка сможет вылечить больного, вызвать дождь, победить врагов.

Наука являлась важнейшей частью египетской культуры: без научных знаний невозможно было нормальное ведение хозяйства, строительство, военное дело, управление страной.

Наука являлась важнейшей частью египетской культуры: без научных знаний невозможно было нормальное ведение хозяйства, строительство, военное дело, управление страной.

Математика развивалась под влиянием практических потребностей: из-за подъема воды в Ниле египтянам приходилось постоянно измерять земельные участки и восстанавливать их границы после каждого разлива. Они умели производить сложение и вычитание, умножение и деление, высчитать вместимость корзины, величину кучи зерна, площадь круга, поверхность полушария и шара (эта задача была решена во II тыс. до н. э.), рассчитать объем пирамиды.

Математика развивалась под влиянием практических потребностей: из-за подъема воды в Ниле египтянам приходилось постоянно измерять земельные участки и восстанавливать их границы после каждого разлива. Они умели производить сложение и вычитание, умножение и деление, высчитать вместимость корзины, величину кучи зерна, площадь круга, поверхность полушария и шара (эта задача была решена во II тыс. до н. э.), рассчитать объем пирамиды.

Египтяне научились точно определять сроки посева, вызревания и жатвы зерна. Они создали точный календарь, построенный на наблюдении за небесными светилами. Началом года был день восхода самой яркой звезды — Сириуса. Весь год состоял из 365 дней, он делился на три сезона, в каждом сезоне было по четыре месяца. Египтяне также создали точные каталоги звезд и карты звездного неба. Во II тыс. до н. э. были высказаны предположения о том, что соответствующие созвездия находятся на небе и днем, они невидимы только потому, что на небе появляется солнце. Примерно тогда же были изобретены древнейшие в человеческой истории часы — водяные и маленькие карманные и нашейные солнечные часики.

Египтяне научились точно определять сроки посева, вызревания и жатвы зерна. Они создали точный календарь, построенный на наблюдении за небесными светилами. Началом года был день восхода самой яркой звезды — Сириуса. Весь год состоял из 365 дней, он делился на три сезона, в каждом сезоне было по четыре месяца. Египтяне также создали точные каталоги звезд и карты звездного неба. Во II тыс. до н. э. были высказаны предположения о том, что соответствующие созвездия находятся на небе и днем, они невидимы только потому, что на небе появляется солнце. Примерно тогда же были изобретены древнейшие в человеческой истории часы — водяные и маленькие карманные и нашейные солнечные часики.

Значительных успехов добилась медицина. Развитию медицинской науки способствовал обычай мумификации трупов, во время которого жрецы и врачи могли изучать анатомию человеческого тела и его внутренние органы. При раскопках гробниц были найдены разнообразные хирургические инструменты, что позволяет сделать вывод о широком развитии хирургии. Египтяне обобщали и систематизировали свои сведения в области медицины — сохранилось до настоящего времени несколько лечебников, содержащих, правда, наряду с вполне рациональными рецептами множество причудливых, колдовских. Рукописи II тыс. до н. э. содержали также подробные инструкции, как лечить раны, переломы и пр. Употреблялись такие лекарства, как толченое копыто осла, или «молоко женщины, родившей мальчика».

Значительных успехов добилась медицина. Развитию медицинской науки способствовал обычай мумификации трупов, во время которого жрецы и врачи могли изучать анатомию человеческого тела и его внутренние органы. При раскопках гробниц были найдены разнообразные хирургические инструменты, что позволяет сделать вывод о широком развитии хирургии. Египтяне обобщали и систематизировали свои сведения в области медицины — сохранилось до настоящего времени несколько лечебников, содержащих, правда, наряду с вполне рациональными рецептами множество причудливых, колдовских. Рукописи II тыс. до н. э. содержали также подробные инструкции, как лечить раны, переломы и пр. Употреблялись такие лекарства, как толченое копыто осла, или «молоко женщины, родившей мальчика».

Ко II тыс. до н. э. относятся и древнейшие дошедшие до нас географические карты — на одной из них дан подробный план золотых рудников в Восточной пустыне.

Накапливались исторические знания. В Египте издавна вели список царей с указанием точных дат правления и подробным описанием событий, происшедших в годы их царствования.

В III тыс. до н. э. при дворе фараона появились школы, в которых обучали будущих писцов. Позднее создаются школы при храмах, а со II тыс. до н. э. — при крупных государственных учреждениях. В школах обучали всех мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет, в школе царила суровая дисциплина, обычны были телесные наказания. Мальчиков обучали чтению, письму и счету, гимнастическим упражнениям, плаванию, хорошим манерам. В школах при храмах мальчики получали религиозное образование, кроме того, они изучали астрономию и медицину. Дети высшей египетской знати учились в военных школах, выпускники которых становились начальниками войск. В Египте существовало даже своеобразное высшее учебное заведение — «дом жизни».

В III тыс. до н. э. при дворе фараона появились школы, в которых обучали будущих писцов. Позднее создаются школы при храмах, а со II тыс. до н. э. — при крупных государственных учреждениях. В школах обучали всех мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет, в школе царила суровая дисциплина, обычны были телесные наказания. Мальчиков обучали чтению, письму и счету, гимнастическим упражнениям, плаванию, хорошим манерам. В школах при храмах мальчики получали религиозное образование, кроме того, они изучали астрономию и медицину. Дети высшей египетской знати учились в военных школах, выпускники которых становились начальниками войск. В Египте существовало даже своеобразное высшее учебное заведение — «дом жизни».

С начала I тыс. до н. э. египетская культура все активнее воспринимает другие культуры — Крита, Сирии, рабовладельческих государств Двуречья, с которыми Египет широко торгует. В VI в. до н. э. Египет был завоеван персами и их владычество продолжалось до 405 г. до н. э. Последующий, вслед за освобождением, период самостоятельности Египетского государства, был недолгим. Уже в 332 г. до н. э. македоняне во главе с Александром Македонским (356—323 до н. э.) подчинили его своей власти. С этого времени начинается быстрый процесс эллинизации Египта, его культуры.

С начала I тыс. до н. э. египетская культура все активнее воспринимает другие культуры — Крита, Сирии, рабовладельческих государств Двуречья, с которыми Египет широко торгует. В VI в. до н. э. Египет был завоеван персами и их владычество продолжалось до 405 г. до н. э. Последующий, вслед за освобождением, период самостоятельности Египетского государства, был недолгим. Уже в 332 г. до н. э. македоняне во главе с Александром Македонским (356—323 до н. э.) подчинили его своей власти. С этого времени начинается быстрый процесс эллинизации Египта, его культуры.

Египетское жречество приветствовало нового завоевателя, он был объявлен сыном бога Ра. Власть Александра, таким образом, была облечена в традиционные для Египта формы. В Египте был установлен культ нового бога — Сараписа, который соединял в себе черты важнейших божеств греков и египтян, и почитание Сараписа было повсеместно распространено среди как греческого, так и египетского населения.

Египетское жречество приветствовало нового завоевателя, он был объявлен сыном бога Ра. Власть Александра, таким образом, была облечена в традиционные для Египта формы. В Египте был установлен культ нового бога — Сараписа, который соединял в себе черты важнейших божеств греков и египтян, и почитание Сараписа было повсеместно распространено среди как греческого, так и египетского населения.

Важнейшим событием в жизни Египта того периода было основание нового города, названного Александрия в честь Александра Македонского. Город был построен архитектором Дейнократом по стройному плану и имел длинные прямые улицы. В городе были театр, библиотека, ипподром, множество храмов, парков, садов, цветников, бань. В 280 г. до н. э. здесь был построен знаменитый маяк высотою около 150 м. Александрийский маяк был назван одним из семи чудес света.

Важнейшим событием в жизни Египта того периода было основание нового города, названного Александрия в честь Александра Македонского. Город был построен архитектором Дейнократом по стройному плану и имел длинные прямые улицы. В городе были театр, библиотека, ипподром, множество храмов, парков, садов, цветников, бань. В 280 г. до н. э. здесь был построен знаменитый маяк высотою около 150 м. Александрийский маяк был назван одним из семи чудес света.

Внутренний рынок Александрии был емким: полагают, что в 1 в. до н. э. население города составляло 50 тыс. человек. Здесь жили греки, египтяне, евреи.

Внутренний рынок Александрии был емким: полагают, что в 1 в. до н. э. население города составляло 50 тыс. человек. Здесь жили греки, египтяне, евреи.

В III в. до н. э. в Александрии был создан Мусейон — Академия наук. В Муссейоне имелись залы для заседаний, столовая для ученых, место для отдыха.

Ученые, приезжавшие из разных концов греко-римского мира, содержались за государственный счет и работали под управлением особого чиновника — жреца муз, назначаемого царем.

Во II в. до н. э. в Александрии изобрели новый музыкальный инструмент — гидравлический орган. В нем воздух нагнетался не мехами, а водяным прессом. Это обеспечивало ровность и красоту звучания.

Следующий период в культурной истории Египта связан с Римской империей: в 36 г. до н. э. римские войска вступили в Александрию, и Египет был превращен а римскую провинцию, живущую неспокойной культурной и религиозной жизнью.

Следующий период в культурной истории Египта связан с Римской империей: в 36 г. до н. э. римские войска вступили в Александрию, и Египет был превращен а римскую провинцию, живущую неспокойной культурной и религиозной жизнью.

Римляне старались выжать из страны все, что можно, — росли налоги, многие египтяне были практически бесправны. В стране постоянно вспыхивали волнения. Особенно частыми были беспорядки в Александрии, которую римляне считали городом мятежников.

Пестрое в этническом отношении население Египта, разумеется, не имело единой религии. По-прежнему широко распространены были солнечные культы, в которых солнце мыслилось как единственный или верховный бог. Некоторые религиозные учения принимали формы примитивной магии и веры в демонов. Поклонялись и римским богам. Много было последователей и у различных иудаистских течений и христианства, которое распространяется по территории Египта с I в. н. э.

Пестрое в этническом отношении население Египта, разумеется, не имело единой религии. По-прежнему широко распространены были солнечные культы, в которых солнце мыслилось как единственный или верховный бог. Некоторые религиозные учения принимали формы примитивной магии и веры в демонов. Поклонялись и римским богам. Много было последователей и у различных иудаистских течений и христианства, которое распространяется по территории Египта с I в. н. э.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЛОСОФИИ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Дата добавления: 2015-02-05; просмотров: 891;