От пантотелеграфа к телескопии

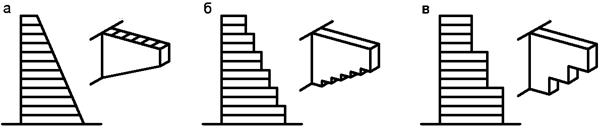

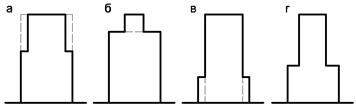

Концентрация усилий возникает в месте перелома вертикального очертания здания. Чем меньше ступени в вертикальном уступе, тем меньше влияние концентратора. Трапециевидная форма помогает практически полностью избежать влияния концентрации напряжений (рис. 10.7.2).

Рис. 10.7.2. Уступы: аналогия перехода от конусообразной конструкции балки к ступенчатой:а - суживающаяся кверху; б - суживающаяся кверху, с неглубокими ступенями; в - ступенчатая балка: резкое изменение жесткости

В прямом или обратном уступе с равномерным наклоном (если каркас и заполнение обладают свойством неразрезности) почти нет резкого изменения жесткости (хотя работа таких уступов не может быть оценена с помощью стандартных методов и требует специального анализа). В случае если в верхней части здания имеются диафрагмы, то в месте их сопряжения с основной конструкции возникает ступень изменения жесткости и эти диафрагмы передают значительные усилия на диск перекрытия (рис. 10.7.3).

|

|

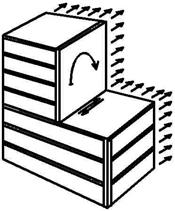

| Рис. 10.7.3. Уступы, включающие диафрагмы, могут искажать траекторию передачи нагрузок на конструкцию фундаментов | Рис. 10.7.4. Конструкция, состоящая из узкой башни на широком подиуме, часто используемая для зданий с встроенным гаражом |

Если диафрагмы не сплошные, то опрокидывающие моменты так же, как и поперечные силы, должны находить альтернативные пути восприятия. Таким образом, вертикальный уступ с разрезными поперечными диафрагмами создает различные аномалии взаимодействия, которые могут дополнять и усиливать друг друга.

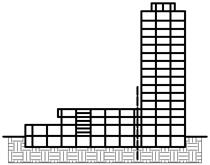

Конструкция зданий башенного типа обычно включает рамный каркас без диафрагм. Конструкция стилобата, имеющего большие размеры в плане, как правило, состоит из нескольких подземных уровней (этажей) со своими стеновыми элементами, жесткость которых почти бесконечна по сравнению с более гибким каркасом башни (рис. 10.7.4). На уровне передачи поперечных нагрузок с конструкции башни на элементы периметра стилобата следует предусмотреть специальную массивную горизонтальную диафрагму с соединениями в виде специальных связей.

Как обычные вертикальные, так и обратные уступы создают условия для изменения жесткости и концентрации напряжений; что касается соответствующих характеристик общей формы, то их воздействие различно. Например, при замене одного большого уступа несколькими меньшего размера, или при придании трапециевидной формы зданию с обычным вертикальным уступом, можно сгладить те сложности, которые возникают при резком изменении жесткости. Однако для здания с обратным уступом такая замена только создаст дополнительные трудности, так как наиболее целесообразно центр массы здания или центр тяжести по возможности приблизить к уровню грунта. Действие сил на более низком уровне означает меньшую длину плеча силы, а следовательно, и меньший опрокидывающий момент. Обычный вертикальный уступ или пирамидальная конфигурация распределяет массу здания правильно, в то время как при наличии обратных выступов распределение массы происходит вразрез с основными расчетными критериями. В здании, имеющем форму перевернутой пирамиды, происходит уменьшение массы на единицу высоты здания по направлению к поверхности грунта, что не соответствует оптимальности конфигурации зданий для сейсмостойкого строительства.

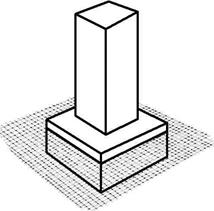

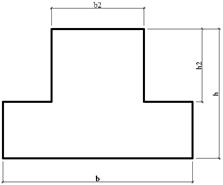

Специфика проектирования вертикальных уступов. На протяжении многих лет проектирование вертикальных уступов считается одной из наиболее сложных проблем архитектурно-строительной технологии. Здания, в конструкцию которых включены вертикальные уступы с размерами башенной части в плане в каждом из направлений равными по меньшей мере 75% соответствующего размера нижней части здания в плане, могут рассматриваться как однородные, без каких-либо уступов и других отклонений от правильной формы. Для прямоугольников это правило выдерживается когда площадь плана башенной части составляет 9/16 от площади плана подиума (рис. 10.7.5).

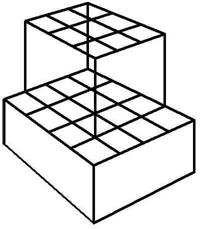

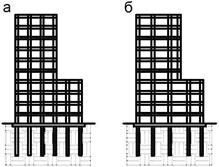

Иногда требуется передать поперечную нагрузку с верхнего стенового элемента, образующего вертикальный уступ, на стеновой элемент, расположенный ниже. Включение вертикальных уступов требует специального анализа возможности возникновения опрокидывающего момента. Во многих случаях вертикальные уступы создают определенную степень неравномерности распределения жесткостей, требующей специального анализа динамических характеристик конструкции. Это необходимо для обеспечения наиболее оптимального распределения поперечных нагрузок. Существуют эмпирические соотношения, которые не всегда включены в нормы проектирования, но которые, тем не менее, рекомендуется соблюдать. Условно можно выделить четыре основных расчетных состояния (описание приводится на рис. 10.7.6 и в табл. 10.7.1).

| Рис. 10.7.5. Соотношение площадей уступов по вертикали |

| |

| Рис. 10.7.6. Категории уступов |

Таблица 10.7.1

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УСТУПОВ СООРУЖЕНИЙ

| Соотношение габаритов здания | b2/b | h2/h | Расчетный вариант |

| от 0.8 до 1 | Любая | А - средняя ширина |

| от 0.6 до 0.8 | >0.35 | Б - основание и надстройка | |

| от 0.4 до 0.6 | >0.25 | ||

| от 0 до 0.4 | >0.4 | В - башня и пристройки | |

| от 0.6 до 0.8 | от 0.65 до 1 | ||

| от 0.4 до 0.6 | от 0.75 до 1 | Г - все, что подходит для любого элемента; средняя ширина, 120% нагрузок, основание и башня как в случае Б | |

| >0.4 | от 0.8 до 1 | ||

| >0.4 | >от 0.4 до 0.8 | ||

| от 0.6 до 0.8 | >от 0.35 до 0.65 |

A. Уступ здания выдается не настолько, чтобы изменить работу здания. Для определения периода колебаний и горизонтальных нагрузок, действующих у стилобата, здание следует рассматривать, как одно целое (одной полной длины), с шириной, величина которой равна средневзвешенной сумме размеров башенной части и стилобата.

Б. Конструкция стилобата является основной, а башенную часть можно считать дополнительным элементом, который подвергается воздействию перемещения грунта при ускорении, которое равно ускорению верхнего диска стилобата. Стилобат следует рассматривать как отдельное здание со своей собственной высотой и приданной массой башни при приложении горизонтальной нагрузки в уровне покрытия. Смещение основания башни принимается увеличенным на 40%, чем при допущении, что башня являет отдельным зданием, стоящим на грунте. Горизонтальные нагрузки определяются для случая отдельно стоящего здания и далее пропорционально увеличиваются.

B. Башенная часть в здании преобладает, часть стилобата, которая не находится в пределах проекции плана башни на поверхность грунта, представляет собой пристройку, дополнительная масса и несущая способность которой должна приниматься в расчет (для определения сейсмических коэффициентов следует мысленно продлить башенную часть через стилобат до уровня фундамента и рассматривать ее как отдельно стоящее здание полной высоты). Дополнительная масса частей стилобата, не включенных в "удлиненную" башню, учитывается при сейсмическом расчете фиктивного здания, с высотой, равной высоте стилобата только для определения величины дополнительных горизонтальных нагрузок, действующих в уровне нижних этажей. По меньшей мере, 70% всех нагрузок будет действовать в пределах размеров плана удлиненной башни.

Г. Промежуточные случаи наиболее трудно поддаются определениям. Эти категории конструкций предусматривают рассмотрение ситуаций, при которых обе части здания работают как единая конструкция полной высоты. Для определения горизонтальной нагрузки, действующей в любом месте или элементе, следует применять один из следующих способов: принимается, что башня и стилобат составляют одно здание полной высоты, со средневзвешенной величиной ширины; значение сейсмического коэффициента при этом увеличивают на 20%; рассматривают стилобат и башенную часть как два отдельных здания с использованием метода Б, приведенного выше.

В качестве рекомендации можно предусматривать конструктивные каркасы как рамные, так и связевые или их сочетание в конструкции башни и стилобата любого здания, имеющего вертикалью уступы высотой более одного этажа. Кроме того, рекомендуется предусматривать в конструкции здания колонны, которые, ограничивая уступ, проходят вниз до уровня фундамента (рис. 10.7.7).

|

|

| Рис. 10.7.7. Уступы каркасных зданий: а - сплошные колонны; б - разрыв колонны по вертикали | Рис. 10.7.8. Башня административного здания Кайама Интернешнл Билдинг, Лос-Анджелес, отделенная антисейсмическими швами от гаража |

Конструктивные решения конфигураций вертикальных уступов аналогичны решениям, принимаемым в случае проектирования планов с входящими углами. Первый тип решения заключается в обеспечении антисейсмических швов, позволяющих отдельным частям здания проявлять свою реакцию в ответ на воздействие сейсмической нагрузки. В этом случае следует принять во внимание рекомендации, приведенные выше (рис. 10.7.8). Если конструкции здания не разделяются антисейсмическими швами, то необходимо при расчете руководствоваться анализом соотношений вертикальных уступов. Особое внимание следует уделить обеспечению в вертикальных колоннах неразрезности конструкций так, чтобы размер уступов мог соответствовать нормальным размерам пролета. Динамические характеристики работы конструкции любого крупномасштабного здания с преобладанием вертикальных уступов должны тщательно изучаться. При проектировании сейсмостойких зданий и сооружений следует избегать включения в решение плана протяженных обратных уступов сложной формы.

От пантотелеграфа к телескопии

Возможно, первую осуществленную на практике передачу на расстояние изображения по проводам осуществил итальянец Джованни Козелли (Giovanni Caselli), трудившийся в Российской империи. Используя принцип "факсимильной телеграммы", обоснованный шотландцем Александром Бейном (Alexander Bain) в 1842 году, Козелли представил двадцать лет спустя "химический телеграф". С помощью телеграфа нового типа можно было осуществлять передачу текста либо рисунка по проводам. Новинка была названа "пантотелеграф Козелли", ее опробовали на телеграфной линии Санкт-Петербург - Москва. Устройство действительно работало, однако все при этом отчетливо увидели, что овчинка не стоит выделки. Оказывается, изображение для передачи по "пантотелеграфу Козелли" сначала нужно было вытравить на медной пластинке, а в пункте приема подобную пластинку подвергнуть химической обработке, отнимающей много времени. Наличие железной дороги, связывающей две российские столицы, позволяло переправить любую картинку примерно в те же сроки, что и посредством "химического телеграфа", причем безо всякой химии.

Карл Браун.

Как видим, во второй половине ХIХ века идея передачи изображения на расстояния не казалась ни крамольной, ни безнадежной. Уже в 1879 году английский физик Уильям Крукс (William Crookes) сконструировал первую в мире катодно-лучевую трубку (позднее, в 1895-м, ее усовершенствовал немецкий физик Карл Браун (Karl Ferdinand Braun), представив электронно-лучевую трубку; он даже получил изображение в виде одной-единственной неподвижной точки). Крукс также открыл люминофоры - вещества, светящиеся от воздействия катодных лучей. Впоследствии было обнаружено, что сила облучения люминофор напрямую влияет на яркость их свечения. А в 1897 году английский физик Джозеф Джон Томсон (Joseph John Thomson) доказал, что катодные лучи представляют собой поток электронов. В 1880 году русский ученый Порфирий Иванович Бахметьев, трудившийся в областях биологии и физики, теоретически обосновал возможность функционирования телевизионной системы, которую ученый назвал "телефотограф". Бахметьев аппарат не построил, но именно он сформулировал один из фундаментальнейших принципов телевидения - разложение картинки на дискретные элементы для их последовательной отправки на расстояние. Стоит заметить, что независимо от Бахметьева подобную мысль озвучил португалец Адриану ди Пайва (в брошюре "Электрическая телескопия"). В 1887 году происходит еще одно знаменательно событие - немецкий физик Генрих Герц (Heinrich Rudolf Hertz) обнаружил явление фотоэффекта, когда из вещества под воздействием света вырываются электроны. Сам Герц объяснить увиденное не сумел, зато русский ученый Александр Столетов в феврале 1888 года осуществил успешную демонстрацию влияния света на электричество. Он же создал "электрический глаз" - "дедушку" современных фотоэлементов. Успехи Столетова открыли путь к преобразования световой энергии в электрическую.

"Диск Нипкова"

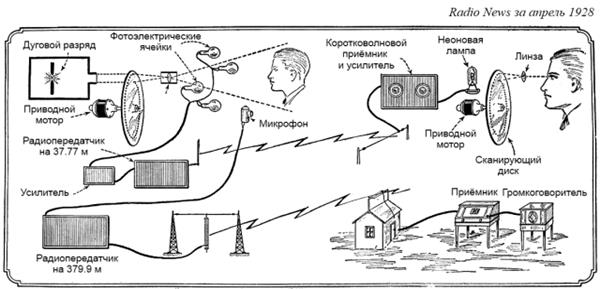

Большой вклад в развитие телевидения внес немецкий изобретатель Пауль Нипков (Paul Julius Gottlieb Nipkow). Именно он в 1884 году, за несколько лет до изобретения радио, запатентовал "электрический телескоп" (позже известный как "диск Нипкова"), который затем будет широко применяться в механическом телевидении. Этот диск имел ряд небольших отверстий, размещенных по спирали Архимеда. Свет, проникавший через отверстия, попадал на установленный напротив фотоэлемент, который превращал свет в электрические сигналы. Разложение изображения происходило за счет вращения диска. Приемное устройство работало в обратном направлении. Принятые (и усиленные) сигналы поступали на неоновую лампу, перед которой размещался "диск Нипкова", точно такой, какой стоял в передаточном устройстве. Быстрое вращение диска позволяло видеть зрителю целую картинку. Любопытно, что Нипков, создав свой диск еще студентом, был сильно удивлен, когда в 1923 году увидел свое изобретение в работе на международной выставке радиоаппаратуры. А двумя годами позже шведский инженер Джон Бэрд (John Logie Baird) впервые смог передать распознаваемые человеческие лица. Он же явился создателем первой телесистемы, передающей движущуюся картинку.

На передающей стороне, за диском располагался фотоэлемент, оценивающий яркость каждой точки изображения. Сегнетовые фотодетекторы того времени имели низкую чувствительность, поэтому студию приходилось заливать ярким светом, а лица дикторов гримировать фиолетовой краской — лишь бы улучшить качество изображения. В другом варианте, источники и детекторы света менялись местами: за диском ставилась яркая дуговая лампа, и светящаяся точка затемнённую студию; отражённый свет улавливался набором фотоэлементов.

Телезрители, в свою очередь, смотрели сквозь диск Нипкова на неоновую лампу, яркость которой определялась переданными из студии показаниями фотоэлементов. Картинка получалась размером с почтовую марку, поэтому перед диском ставилась увеличивающая линза. Занятно, что данные изображения вмещались в звуковой спектр, и принимались самым обычным радиоприёмником. По сути, телевизор был простой приставкой, которую мог собрать деревенский радиолюбитель. Основной проблемой было раздобыть неонку — всё остальное, от разметки диска до намотки электродвигателя, делалось своими руками. (В особо запущенных случаях вместо электродвигателя ставилась рукоятка, которую телезритель должен был вращать со скоростью строго 50 об/мин.). Качество изображения было, мягко говоря, низким и для съёмки требовалось сильное освещение.За то есть и плюсы. Невероятная надёжность и простота конструкции, по сравнению с электронными аналогами. И невероятная же простота радиосигнала, передаваемого телекамерой. Действительно, этот сигнал представлял собой всего лишь промодулированный по амплитуде сигнал. Всего то и требовалось «сообщить» лампочке проектора с какой яркостью ей светиться в данный момент времени. Частота сигнала могла быть абсолютно любая, энергии для передачи требовалось минимум, радиопомехи почти не мешали.

Джон Лоджи Берд в 1926 году провёл публичную демонстрацию перед членами Королевского института Великобритании первой в мире телепередачи. К слову сказать, Берд был очень талантливым учёным и кроме телевидения создал также радар (раньше официального автора), оптическое волокно и инфракрасную съёмку (приборы ночного видиния).

Разработки оптико-механического телевидения велись несколько десятилетий, со временем оно стало массовым. И просуществовало до изобретения электронной развёртки. И некоторое время и после. Например, в серьёз разрабатывалась оптико-механическая камера для лунохода.

Наши учёные тоже не отставали. Наибольшее распространение получило механическое ТВ с разложением на 30 строк. Например, в Советском Союзе с 1935 года на заводе им. Козицкого выпускались 30-строчные телевизоры Б-2 системы А. Я. Брейтбарта. В качестве экрана Б-2 использовали неоновую лампу размером 30х40 мм. И уже в 1940году в СССР было массовое телевидение в радиусе 2000км от Москвы. А вот так выглядел наш первый серийный телевизор. Даю подсказку: экран это тот ма-а-а-аленький белый квадратик справа на блоке. А круглая штука вверху вовсе не старинная спутниковая тарелка. Это звуковоспроизводящее устройство.

Дата добавления: 2015-03-23; просмотров: 1129;