Функции бухгалтерского учета и требования к его организации, принципы и сущность бухгалтерского дела

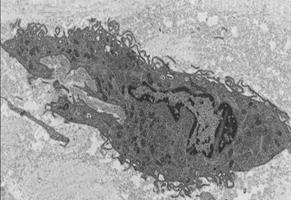

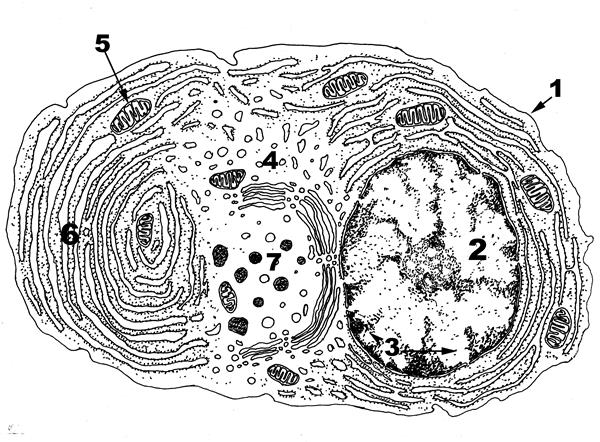

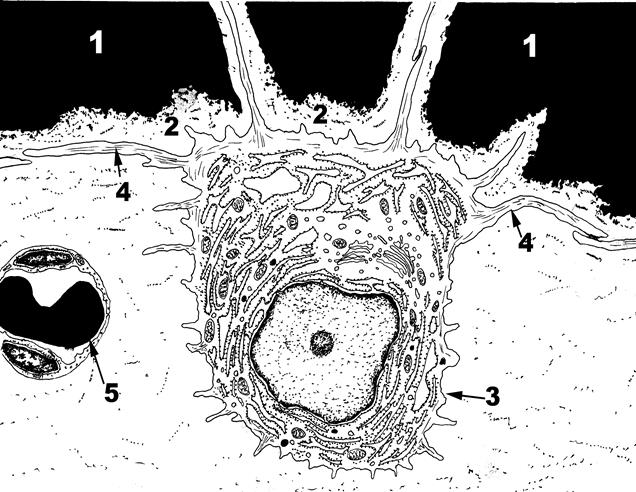

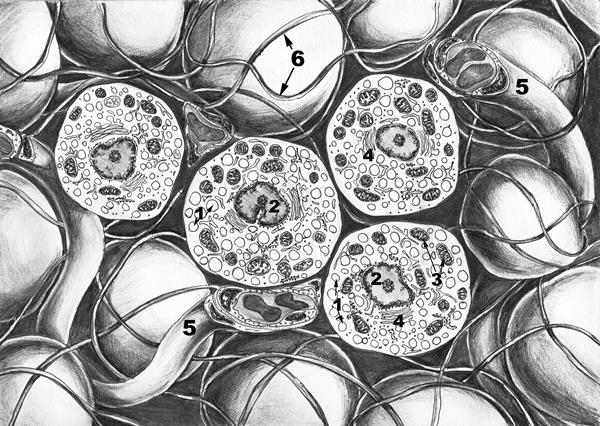

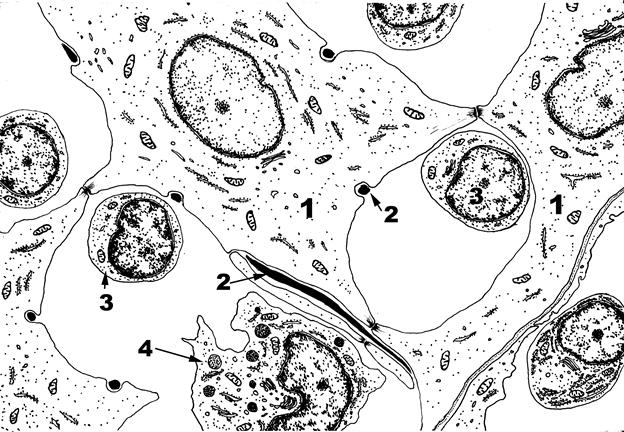

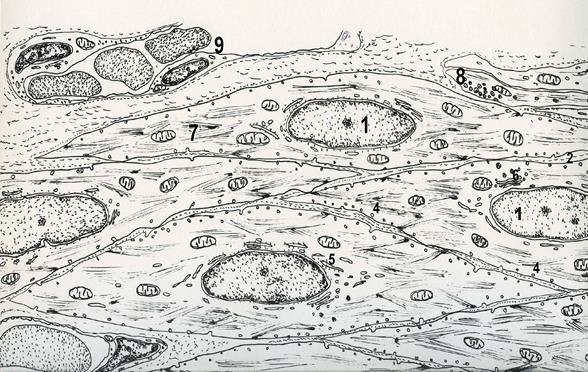

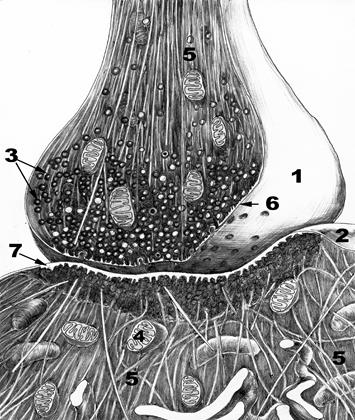

1.Секреторные клетки концевого отдела (лактоциты). 2.Секрет в просвете концевого отдела. 3.Миоэпителиальная клетка. 4.Рыхлая волокнистая соединительная ткань. 5.Гемокапилляр.

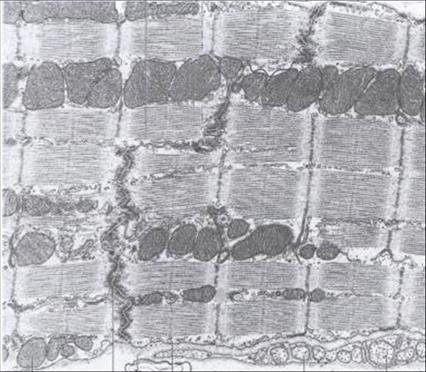

Молочная железа является альвеолярно-трубчатой и состоит из долек количество которых колеблется от 15 до 20. Между дольками плотная соединительная ткань.

В лактирующей молочной железе дольки состоят из альвеол, их клетки - лактоциты (1) располагаются на базальной мембране. В них хорошо развита гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи. Компоненты, вырабатывемые лактоцитами выделяются в просвет концевого отдела (2), образуют молоко. Так, в гранулярной ЭПС синтезируется белок молока казеин. Упаковывается в комплексе Гольджи в виде секреторных гранул, которые чаще всего выделяются в межклеточные канальцы по мерокриновому типу секреции. При мерокриновом типе секреции наиболее часто происходит экзоцитоз содержимого секреторных гранул путем слияния мембраны их гранул с плазмолеммой и выделения синтезированного продукта за пределы клетки. Встроенная в плазмолемму мембрана секреторных гранул затем отделяется из нее в цитоплазму механизмом эндоцитоза и возвращается в комплекс Гольджи для повторного использования. Таким образом, выведение секрета происходит без нарушения структуры клетки.

Образующиеся липиды в виде крупных капель в апикальной части клетки выделяются вместе с окружающей цитоплазмой в просвет железы. Т.о., при апокриновом типе секреции в секрет отделяется часть апикальной цитоплазмы.

Поверх базальной мембраны находятся отросчатые миоэпителиальные клетки (3), охватывая лактоциты они способствуют выведению молока в выводные протоки.

Фрагмент какой ткани на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами. Их строение, функция?

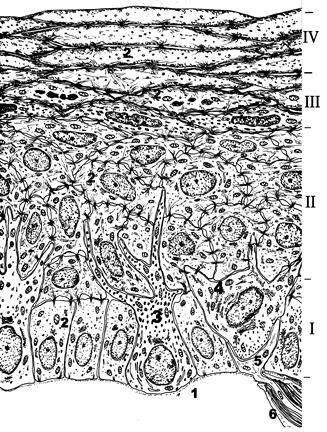

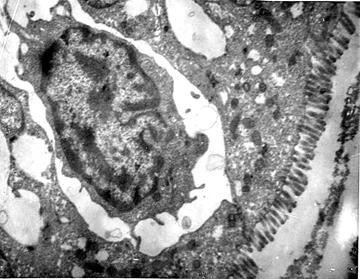

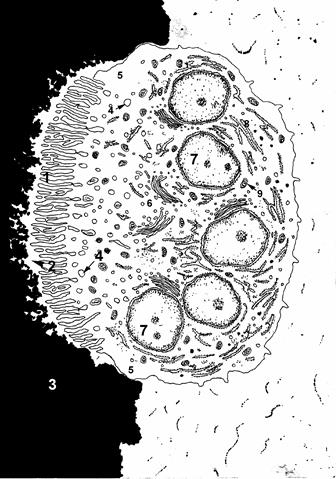

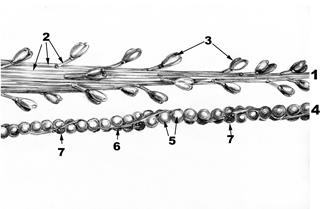

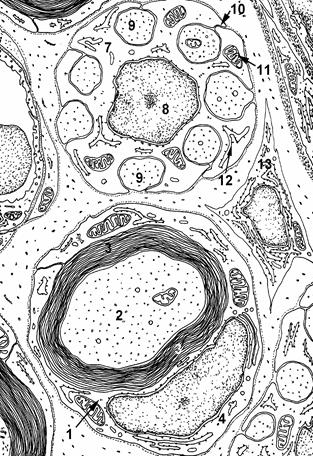

Рис.5. Эпителиальные ткани. Многослойный плоский, ороговевающий эпителий. Эпидермис (кожа).

I.Базальный слой. II. Шиповатый слой. III.Зернистый слой. IV. Роговые чешуйки.

1.Базальная мембрана.2.Кератиноцит. 3.Меланоцит. 4.Клетка Меркеля. 5.Чувствительное нервное окончание. 6.Миелиновое нервное волокно.

В эпидермисе постоянно происходит обновление и дифференцировка клеток.

Базальный слой эпидермиса (I). Кератиноциты (2) в базальном слое имеют призматическую форму, богатое хроматином ядро, базофильную цитоплазму. Размножаются путем митотического деления. От слоя к слою в них увеличивается содержание кератиновых тонофиламентов. Продвигаясь к верхним слоям, эти клетки превращаются в роговые чешуйки. Меланоциты (3) – имеют нейральное происхождение. Содержат мембранные органеллы – меланосомы с пигментом меланином. Пигмент синтезируется из аминокислоты тирозина и ДОФА - оксидазы. Меланосомы находящиеся в отростках могут покидать клетки, поступая в межклеточное пространство, а оттуда в другие клетки, в частности, в кератиноциты. Осязательные клетки Меркеля (4) находятся в сенсорных областях кожи. Имеют округлую форму, вытянутое ядро, отростки. К клеткам подходят дендриты чувствительных нейронов (5,6). В цитоплазме содержаться гранулы с гормоноподобными веществами: энкефалином, бомбезином, ВИП. Последние выделяются при тактильном раздражении клеток и путем диффузии попадают в межклеточное пространство. Оказывают влияние на регенерацию эпидермиса, проницаемость кровеносных капилляров. С соседними кератиноцитами соединяются с помощью десмосом. Относят к механорецепторам. Внутриэпидермальные макрофаги (на рисунке не изображены) - образуются из моноцитов крови, имеют отростки доходящие до зернистого слоя. Эти клетки захватывают антигены, которые попадают в эпидермис. Осуществляют их процессинг и транспорт в лимфатические узлы, где представляют лимфоцитам вызывая иммунную реакцию.

Шиповатый слой (II) – находятся кератиноциты, клетки Лангерганса (внутриэпидермальные макрофаги). Кератиноциты полигональной формы. Клетки имеют короткие отростки – шипики, между которыми десмосомы. В клетках увеличивается количество кератиновых тонофибрилл, которые концентрически располагаются вокруг ядра. Появляются кератиносомы (плотные гранулы окруженные мембраной). В них синтезируются липиды - холестеринсульфат, церамиды и др., которые связывают клетки друг с другом.

Зернистый слой (III). Клетки этого слоя имеют уплощенную форму, располагаясь в 3-4 слоя. Синтезируют белок филагрин формирующий гранулы к поверхности которых прилежат кератиновые тонофибриллы, распадающиеся органеллы клетки. В результате образуются кератогиалиновые гранулы, которые обуславливают зернистость. Продолжается синтез липидов, которые выделяются в межклеточное вещество, обеспечивая водонепроницаемость и осуществляя барьерную функцию. Под плазмолеммой накапливается синтезирующийся белок кератолинин, который «утолщает» оболочку.

Роговой слой (IV) - состоит из закончивших дифференцировку кератиноцитов, (роговые чешуйки). Внутри нерастворимые в воде тонофибриллы (мягкий кератин), отсутствуют органеллы.

Таким образом, от базального к шиповатому слоям кератиновые тонофибриллы полностью заполняют всю клетку, исчезают ядро и органеллы. Под плазмолеммой белок кератолинин, который синтезируют клетки и за счет которого формируется толстая оболочка. Специальные органеллы кератиносомы синтезируют липиды, фиксирующие клетки и обеспечивают водонепроницаемость.

Клетки какой ткани изображены на рисунке? Назовите структуры обозначенные цифрами.

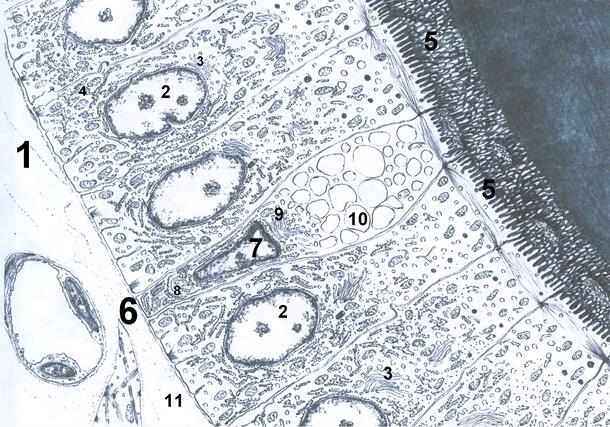

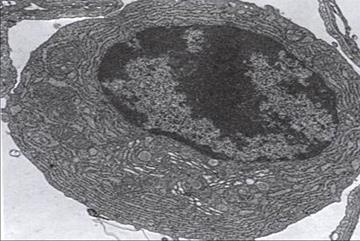

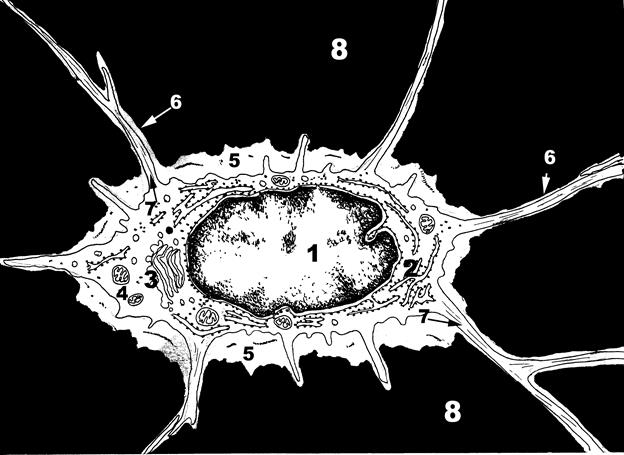

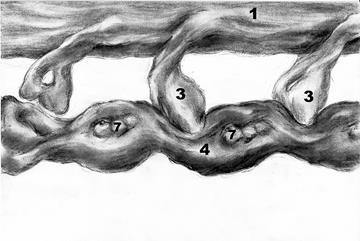

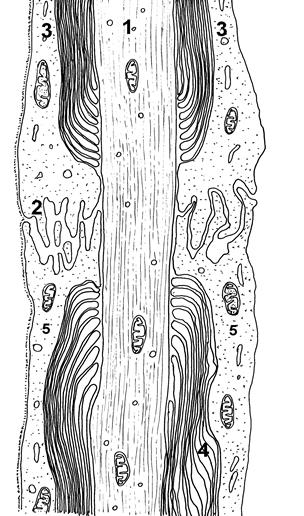

Рис. 6. Однослойный цилиндрический эпителий с бокаловидными клетками (тонкая кишка).

1.Цилиндрический эпителиоцит. 2.Ядро. 3.Комплекс Гольджи. 4.Гранулярная ЭПС. 5.Микроворсинки. 6.Бокаловидный экзокриноцит. 7.Ядро. 8.Гранулярная ЭПС. 9.Комплекс Гольджи. 10.Секреторные включения (вакуоли). 11.Базальная мембрана.

Однослойный цилиндрический (призматический) эпителий, имеющий энтодермальное происхождение находится в желудке, тонкой и толстой кишке, желчном пузыре, выстилает выводные протоки желез, присутствует в почках (извитые канальцы) и т.д. Клетки располагаются на базальной мембране (10).

Цилиндрические эпителиоциты (1) выстилают поверхность ворсинок и крипт в тонкой кишке. На апикальной поверхности клеток хорошо развиты микроворсинки (5), за счет которых увеличивается поверхность всасывания, а также здесь находится множество пищеварительных ферментов принимающих участие в пристеночном пищеварении. Клетки имеют хорошо развитую гранулярную (4) и агранулярную ЭПС, комплекс Гольджи (3), много митохондрий. Это короткоживущие клетки (3 суток). Регенерация осуществляется за счет стволовых клеток.

Бокаловидные экзокриноциты (6) являются одноклеточными слизистыми железами. Располагаются поодиночке среди цилиндрических эпителиоцитов. Функционируют циклически: накапливают и выделяют секрет. Последний находится в секреторных вакуолях (10). При накоплении секрета ядро смещается к базальной поверхности клетки. В клетках хорошо развиты агранулярная и гранулярная ЭПС (8), комплекс Гольджи (9). Секрет содержит углеводно-протеидные комплексы.

Количество бокаловидных клеток увеличивается по направлению к прямой кишке.

Назовите тип клетки. Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

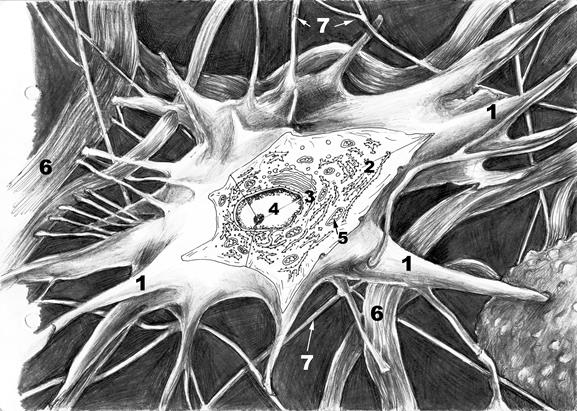

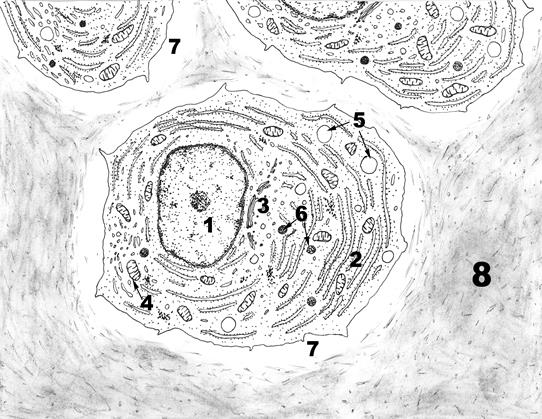

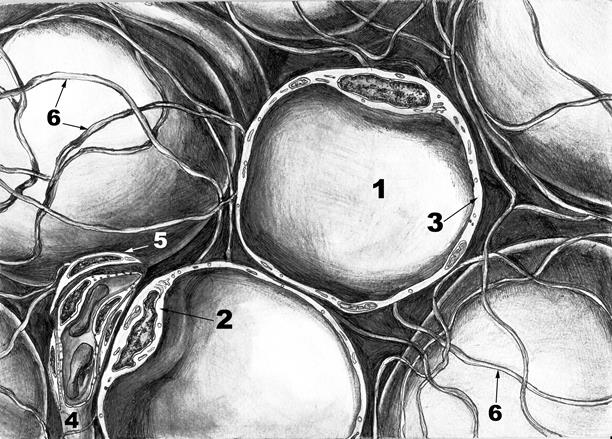

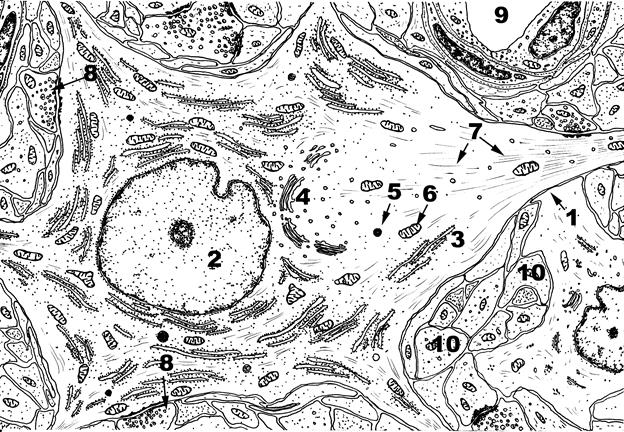

Рис.7. Фибробласт рыхлой волокнистой соединительной ткани.

1.Отростки фибробласта. 2.Гранулярная ЭПС. 3.Комплекс Гольджи. 4.Ядро. 5.Митохондрии. 6.Коллагеновое волокно. 7.Эластическое волокно.

Фибробласты – основной тип клеток рыхлой волокнистой соединительной ткани. Источником развития фибробластов в эмбриогенезе является мезенхима. Стволовая клетка →полустволовая клетка-предшественница →малоспециализированный фибробласт →фибробласт →фиброцит. Функция фибробластов заключается в продукции всех компонентов межклеточного вещества (коллагеновых (6), эластических (7), ретикулярных волокон и аморфной субстанции). Фибробласты осуществляют не только синтез, но также перестройку и частичное разрушение межклеточного вещества. Морфология этих клеток тесно связана с их синтетической активностью. Зрелый фибробласт – крупная отростчатая (1) клетка со светлым ядром (4), содержащим 1-2 ядрышка. Цитоплазма содержит органеллы хорошо развитого синтетического аппарата – гранулярную эндоплазматическую сеть (2), цистерны которой часто растянуты, комплекс Гольджи (3). В цитоплазме располагаются также лизосомы и митохондрии (5). Хорошо выражены все элементы цитоскелета, благодаря которым фибробласт обладает подвижностью, способностью изменять свою форму и обратимо прикрепляться к другим клеткам и волокнам. При старении фибробласты превращаются в малоактивную форму – фиброциты.

К какой ткани относится клетка на схеме? Назовите тип клетки и структуры, обозначенные цифрами.

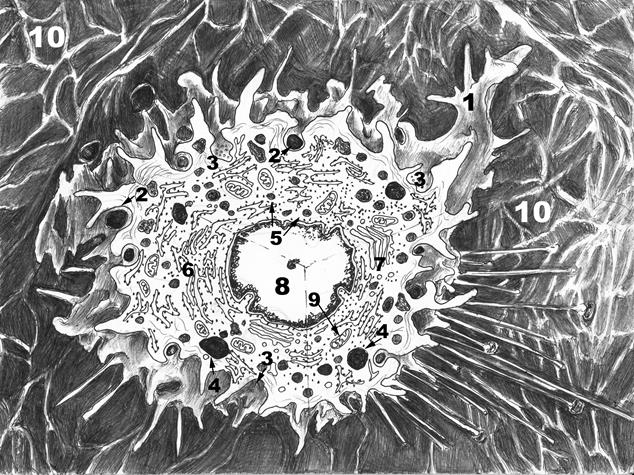

Рис. 8. Макрофаг (гистиоцит) рыхлой волокнистой соединительной ткани.

1.Отростки макрофага. 2.Фагоцитоз. 3.Пиноцитоз. 4.Фаголизосома. 5.Лизосома. 6.Гранулярная ЭПС. 7.Комплекс Гольджи. 8.Ядро. 9.Митохондрия. 10.Межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Макрофаги образуются из моноцитов крови после их миграции в соединительную ткань из кровеносных сосудов. Различают свободные макрофаги – это макрофаги рыхлой волокнистой соединительной ткани (РВСТ), серозных полостей, альвеолярные макрофаги, макрофаги воспалительных экссудатов. Фиксированные – в селезенке, лимфоузлах, внутриэпидермальные макрофаги, макрофаги ворсин плаценты, микроглия ЦНС. Ядра макрофагов (8) небольшого размера, овальной или бобовидной формы. В соединительной ткани макрофаги могут находиться как в покоящемся, так и в активном состоянии (блуждающие макрофаги). Покоящиеся макрофаги имеют уплощенную форму, плотное ядро и небольшое количество органелл. Неактивные макрофаги обычно прикреплены к коллагеновым волокнам. Блуждающие макрофаги, напротив, высоко подвижны, поверхность их неровная, с многочисленными выростами – псевдоподиями, микроворсинками.

При электронной микроскопии в активных макрофагах выявляются множество лизосом (5), фагоцитированные частицы, фаголизосомы (4), митохондрии (9), гранулярная (6) и агранулярная ЭПС, включения гликогена, элементы цитоскелета. На поверхности цитолеммы макрофаги несут рецепторы для медиаторов иммунной системы, нейромедиаторов, гормонов, молекулы адгезии, позволяющие им мигрировать, взаимодействовать с другими клетками и межклеточным веществом.

Функции макрофагов многообразны: 1) Распознавание, поглощение и расщепление с помощью ферментов микроорганизмов и других антигенов, погибших клеток, компонентов межклеточного вещества. 2) Антигенпредставляющая: переработка антигенов и передача информации об антигенах Т-лимфоцитам, благодаря этой функции макрофаги участвуют в запуске иммунных реакций. 3) Секреция веществ, регулирующих функции других клеток РВСТ, иммунокомпетентных клеток, стимулирующих регенерацию, противовирусных (интерферон) и антибактериальных (лизоцим) факторов.

Назовите клетку. Аргументируйте ответ. Укажите тип электронной микроскопии.

Рис. 9 Фиброцит рыхлой волокнистой соединительной ткани. Клетка веретеновидной формы с тонкими отростками. В цитоплазме видны митохондрии и гранулярная ЭПС. В межклеточном веществе расположены многочисленные коллагеновые волокна. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 7000.

Назовите клетку. Аргументируйте ответ. Укажите тип электронной микроскопии.

Рис. 10. Макрофаг рыхлой волокнистой соединительной ткани. Клетка распластана по поверхности культурального сосуда, видна центральная часть, содержащая ядро и многочисленные отростки. Сканирующая электронная микроскопия. Ув. 4300.

Назовите клетку, изображенную на электронной микрофотографии. Укажите признаки, характерные для данного вида клеток. Определите тип электронной микроскопии.

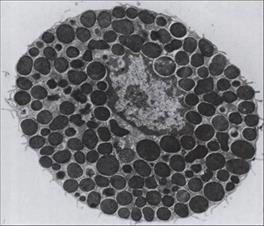

Рис. 11. Тучная клетка (тканевой базофил) рыхлой волокнистой соединительной ткани. Цитоплазма клетки заполнена крупными специфическими гранулами. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 11400.

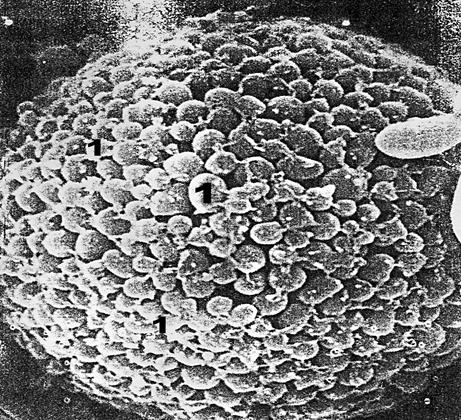

Назовите тип клетки и вариант микроскопии. Аргументируйте свои выводы.

Рис. 12. Тучная клетка (лаброцит, тканевой базофил) рыхлой волокнистой соединительной ткани в момент дегрануляции. Сканирующая электронная микроскопия.

1.Гранулы тучной клетки.

Тучные клетки – постоянный компонент рыхлой волокнистой соединительной ткани. Обнаруживаются всюду, где есть рыхлая волокнистая соединительная ткань. Относятся к потомкам стволовой клетки крови. Тучные клетки располагаются преимущественно около мелких сосудов. Они многочисленны в дерме, собственной пластинке слизистых оболочек, строме молочной железы и тимуса. Их количество возрастает в активно функционирующих органах: в лактирующей молочной железе, в матке при беременности, в щитовидной железе при гиперфункции, в очагах воспаления, в опухолях и по периферии заживающих ран.

Тучные клетки имеют округлую форму (диаметр 20-30 мкм), поверхность с многочисленными выростами. Однако, они могут иметь неправильную форму, овальную, иногда с отростками, что связано с их способностью к амебоидным движениям. Ядро небольших размеров, округлое с умеренным содержанием гетерохроматина. Цитоплазма содержит умеренно развитые органеллы и многочисленные гранулы, величина и состав которых вариабельны.

Гранулы тучных клеток сходны по составу с гранулами базофилов, имеют диаметр до 1 мкм. Они содержат гепарин, гистамин, дофамин, хондроитинсульфаты, гиалуроновую кислоту, хемотаксические факторы эозинофилов и нейтрофилов, ферменты (протеазы, гидролазы, катепсин G). Малые дозы этих биологически активных веществ секретируются клеткой постоянно, регулируя тем самым тонус и проницаемость сосудов.

Активация и быстрая массивная дегрануляция тучных клеток наступает после связывания их рецепторов с IgЕ (аллергическая реакция), белками комплемента, цитокинами, нейропептидами (вещество Р, соматостатин), протеиназами. Кроме выброса содержимого гранул тучные клетки выделяют эйкозаноиды (простагландины, лейкотриены), фактор активации тромбоцитов, цитокины (ИЛ-1, -2, -3, -4, -5, -6 и др.). Результатом дегрануляции тучных клеток являются разнообразные реакции, связанные со спазмом гладких мышц, расширением сосудов, повышением их проницаемости, хемотаксисом нейтрофилов, эозинофилов, макрофагов, фибробластов. Выделение различных ферментов вызывает разрушение компонентов межклеточного вещества, нередко повреждение тканей. Вместе с тем, некоторые вещества, вырабатываемые тучными клетками, стимулируют репаративные процессы.

Количество тучных клеток вариабельно и изменяется в зависимости от физиологического состояния.

Клинические проявления дегрануляции тучных клеток включают бронхоспазм, острый ринит, отеки, кожный зуд, диарею, падение кровяного давления. Вещества, блокирующие дегрануляцию тучных клеток, нашли широкое применение для лечения и профилактики аллергических заболеваний.

В цитоплазме тучных клеток содержаться липазы, АТФ-аза, щелочная фосфатаза, цитохромоксидаза, гистидиндекарбоксилаза (является маркером) и другие ферменты.

Метод сканирующей электронной микроскопии позволяет изучить поверхность клетки в трехмерном пространстве. При данном виде электронной микроскопии пучок электронов пробегает по поверхности обьекта. Полученная информация передается на электронно-лучевую трубку. Изображение получают в отраженных или вторичных электронах. Фиксированный и высушенный обьект при данном методе покрывают тонким слоем испаренного металла (золото). Отражаясь от него электроны попадают в приемное устройство, которое передает сигнал на электронно-лучевую трубку. За счет огромной глубины фокуса сканирующего электронного микроскопа (она больше, чем у просвечивающего) получается почти трехмерное изображение.

Назовите тип клетки. Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами?

Рис. 13. Плазматическая клетка (плазмоцит).

1.Цитолемма. 2.Ядро. 3.Хроматин. 4.Комплекс Гольджи. 5.Митохондрии. 6.Гранулярная эндоплазматическая сеть. 7.Секреторные вакуоли.

Плазматические клетки в процессе дифференцировки развиваются из В-лимфоцитов. Эти клетки обеспечивают выработку антител – гамма-глобулинов при появлении в организме антигена, т.е. участвуют в гуморальном иммунитете. Плазматические клетки образуются в лимфоидных органах. Из стимулированных В-лимфоцитов образуются В-лимфобласты, которые размножаются и часть из них приобретает способность к синтезу антител и становится плазмобластами, которые затем превращаются в плазмоциты. Плазмобласты-крупные клетки с большим количеством рибосом и небольшим числом уплощенных цистерн гранулярной эндоплазматической сети. Ядро содержит деконденсированный хроматин. Плазмоцит имеет меньшие размеры. Величина плазмоцитов от 7 до 10 мкм. Форма округлая или овальная. Ядро (2) лежит эксцентрично, хроматин (3) более компактный, расположен группами около ядерной оболочки (имеет вид колеса со спицами). Около ядра видна зона более светлой цитоплазмы, в которой расположен комплекс Гольджи (4). Большое количество концентрически расположенных узких канальцев гранулярной эндоплазматической сети (6).

Цитоплазма резко базофильна (практически вся заполнена массой крупных цистерн гранулярной эндоплазматической сети, в которой синтезируются белки). Базофилия отсутствует только в небольшой светлой зоне цитоплазмы около ядра, где расположен аппарат Гольджи. Плазмоциты встречаются в рыхлой соединительной ткани собственного слоя слизистых оболочек полых органов, сальнике, лимфатических узлах, селезенке, красном костном мозге. Количество плазмоцитов увеличивается при различных инфекционно-аллергических реакциях, воспалительных заболеваниях.

Назовите клетку, изображенную на электронной микрофотографии. Укажите признаки, характерные для данного вида клеток. Определите тип электронной микроскопии.

Рис. 14. Лимфоцит в эпителии тонкого кишечника. На фотографии виден лимфоцит, расположенный между эпителиальными клетками (энтероцитами) в зоне пейеровой бляшки подвздошной кишки. На апикальной поверхности энтероцитов щеточная каемка из микроворсинок. Активированный лимфоцит имеет крупное светлое ядро с ядрышками и псевдоподии, с помощью которых он мигрирует через эпителий. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 5800.

Назовите клетку, аргументируя вывод. Укажите тип электронной микроскопии.

Рис. 15. Плазматическая клетка (плазмоцит).Клетка округлой формы с колесовидным ядром, цитоплазма заполнена многочисленными цистернами гранулярной ЭПС. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 17000.

К какой ткани относится клетка на схеме? Назовите тип клетки и структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 16. Хондроцит.

1.Ядро. 2.Гранулярная ЭПС. 3.Комплекс Гольджи. 4.Митохондрии. 5.Липидные капли. 6.Гранулы гликогена. 7.Лакуна. 8.Маткрикс хряща.

Хондроциты – это клетки хрящевой ткани. Вырабатывают межклеточное вещество. Они имеют овальную или сферическую форму и лежат в полостях (лакунах) (7). В глубоких отделах хряща хондроциты могут располагаться группами в пределах одной лакуны, формируя путем деления изогенные группы (до 8-12 клеток). Под электронным микроскопом на их поверхности выявляются микроворсинки. Ядро (1) круглое или овальное, светлое (преобладает эухроматин), с одним или несколькими ядрышками. Цитоплазма содержит многочисленные цистерны гранулярной ЭПС (2), комплекс Гольджи (3), гранулы гликогена (6) и липидные капли (5), митохондрии (4).

В зависимости от степени дифференцировки и функциональной активности выделяют три типа хондроцитов.

Хондроциты I типа преобладают в молодом развивающемся хряще, характеризуются высоким ядерно-цитоплазматическим отношением, развитым комплексом Гольджи, наличием митохондрий и рибосом в цитоплазме. Эти клетки делятся, формируя изогенные группы. Хондроциты II типа отличаются низким уровнем ядерно-цитоплазматических отношений, интенсивным развитием гранулярной ЭПС, комплекса Гольджи, которые обеспечивают образование и секрецию межклеточного вещества. Хондроциты III типа имеют самый низкий индекс ядерно-цитоплазматических отношений, сильно развитую гранулярную ЭПС, сохраняют способность к синтезу компонентов межклеточного вещества, но снижают продукцию гликозаминогликанов.

Назовите тип клетки? Аргументируйте вывод? Назовите структуры, обозначенные цифрами?

Рис. 17. Остеобласт, дифференцирующийся в остеоцит.

1.Минерализованное вещество кости. 2.Зона минерализации. 3.Остеобласт. 4.Отростки остеобласта. 5.Капилляр.

Остеобласты – это молодые клетки, создающие костную ткань. Образуются из малодифференцированных клеток мезенхимы (остеогенные клетки костного мозга). В сформировавшейся кости они встречаются только в глубоких слоях надкостницы, эндосте, вокруг внутрикостных сосудов, в местах регенерации костной ткани после ее травмы. Эти клетки мигрируют в участки будущей кости или зоны её перестройки, размножаются, трансформируются вначале в клетки-предшественники, а затем в остеобласты. Клетки имеют чаще кубическую форму, неровную поверхность, короткие отростки (4), цитоплазма базофильна. Ядро округлой или овальной формы, может располагаться эксцентрично. Ультраструктура остеобласта типична для секреторной клетки. Хорошо развита гранулярная ЭПС, расположенная у основания, комплекс Гольджи локализуется над ядром. Клетки содержат митохондрии, липидные включения. При помощи коротких отростков, содержащих актиновые микрофиламенты, остеобласты устанавливают контакты с соседними остеобластами.

Основная функция остеобластов заключается в синтезе и секреции органического матрикса кости вокруг своих отростков.

В клетках высока активность щелочной фосфатазы, необходимая для минерализации матрикса. Остеобласты выделяют так называемые матричные пузырьки, содержащие липиды, кальций, щелочную фосфатазу. Остеобласты обладают способностью к продукции белка, образуют преимущественно коллаген 1 типа, а также гликопротеины матрикса (остеонектин, остеокальцин) и протеогликаны. Принимают участие в процессе минерализации костной ткани (1). Остеобласты, выделяя фермент щелочную фосфатазу способствуют дефосфорилированию межклеточного субстрата, повышению концентрации фосфатных ионов. Этот процесс связан с выведением из цитоплазмы остеобластов мелких матричных пузырьков с высоким содержанием фосфата кальция и щелочной фосфатазы. Остеобласты, как правило, окружает остеоид – неминерализованный костный матрикс. До превращения в остеоциты остеобласты окружают себя со всех сторон матриксом.

К какой ткани относится клетка на схеме? Назовите тип клетки и структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 18. Остеокласт, разрушающий костную ткань.

1.Гофрированный край. 2.Зона резорбции. 3.Матрикс костной ткани. 4.Лизосомы. 5.Светлые зоны. 6.Комплекс Гольджи. 7.Ядра. 8.Гранулярная ЭПС. 9.Митохондрии.

Остеокласты – многоядерные гигантские клетки (симпласты), образующиеся вследствие слияния моноцитов. Родоначальником последних является стволовая клетка крови из которой образуются моноциты (6 класс). Они через стенку капилляра попадают в костную ткань, где и преобразуются в остеокласты. Остеокласты в костной ткани находятся в местах ее регенерации, в периваскулярных пространствах остеонов.Они располагаются на поверхности костных перекладин. Остеокласты подвижны и осуществляют разрушение (резорбцию) костной ткани, обызвествленного хряща. Так как резорбция кости сопровождается высвобождением кальция, эти клетки играют важнейшую роль в поддержании кальциевого гомеостаза. Остеокласты располагаются в образованных ими углублениях на поверхности костной ткани (резорбционных лакунах), достигают размеров 20-100 мкм, содержат до 20-50 ядер (7). Цитоплазма ацидофильная, с высоким содержанием лизосом (4), митохондрий (9), диктиосом комплекса Гольджи (6). В активном остеокласте край, прилежащий к кости, образует многочисленные складки плазмолеммы (гофрированный край) (1). Здесь осуществляется синтез и секреция гидролитических ферментов. Над гофрированным краем многочисленные пузырьки и вакуоли. По сторонам гофрированного края имеются светлые зоны – участки плотного прикрепления клетки к кости. Остеокласт плотно прилегает к костному веществу и в области гофрированной зоны создается герметическое пространство. В зоне плотного прилегания светлая цитоплазма, мало органелл. Ядра и органоиды сосредоточены в удаленной от кости части остеокласта (базальной зоне).

Разрушение костной ткани остеокластом включает несколько этапов:

1) Прикрепление остеокласта к поверхности кости обеспечивается взаимодействием рецепторов плазмолеммы остеокласта с белками костного матрикса (остеопонтином, витронектином) и перестройкой цитоскелета в области светлых зон (5), которые герметизируют участок резорбции (2) (лакуну).

2) Закисление содержимого лакун осуществляется благодаря действию протонных насосов, накачивающих ионы Н+ в лакуну, и экзоцитозу пузырьков с кислым содержимым.

3) Растворение минеральных компонентов матрикса кислым содержимым лакун.

4) Разрушение органических компонентов матрикса протеолитическими ферментами лизосом, секретируемых в лакуну.

5) Удаление продуктов разрушения костной ткани осуществляется путем везикулярного транспорта через цитоплазму остеокласта или разгерметизации лакуны.

Гормон щитовидной железы кальцитонин и женские половые гормоны угнетают деятельность остеокластов, гормон околощитовидных желез паратгормон активирует их.

Костная ткань на протяжении всей жизни под влиянием внешних и внутренних факторов подвергается перестройке. В ней участвуют как клетки созидатели -остеобласты, так и клетки разрушители - остеокласты. Остеокласты, разрушая костную ткань, образуют в ней полости. Остеобласты вокруг сосудов в этих полостях образуют костное вещество имеющее вид пластинок цилиндрической формы (остеоны). При усилении нагрузки на костную ткань активность остеобластов повышается. При этом будет увеличиваться количество остеонов. При уменьшении нагрузки на костную ткань - повышается активность остеокластов, которые разрушая костную ткань, уменьшают ее прочность. По литературным данным активность остеокластов особенно высока в условиях невесомости.

Назовите тип клетки? Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами?

Рис. 19. Остеоцит.

1.Ядро. 2.Гранулярная эндоплазматическая сеть. 3.Комплекс Гольджи. 4.Митохондрии. 5.Стенка лакуны. 6.Костный каналец. 7.Отросток остеоцита. 8.Межклеточное вещество костной ткани.

Остеоциты образуются из остеобластов. Это зрелые и уже не делящиеся клетки, расположенные в костных полостях. Они имеют отростчатую форму, компактное относительно крупное ядро, слабо базофильную цитоплазму. В клетке присутствуют цистерны гранулярной эндоплазматической сети (2), свободные рибосомы, комплекс Гольджи (3), округлые митохондрии (4) и лизосомы. Тонкие отростки (7) остеоцитов расположены в канальцах (6), отходящих в разные стороны от костных полостей. Отростки соседних остеоцитов, соприкасающиеся боковыми поверхностями, формируют щелевые контакты. Канальцы костных полостей заполнены тканевой жидкостью, анастомозируют между собой и с периваскулярными пространствами сосудов, заходящих внутрь кости.

Остеоциты поддерживают структурную целостность минерализованного матрикса, участвуют в регуляции обмена кальция в организме. Это функция остеоцитов находится под контролем уровня кальция плазмы крови и различных гормонов.

Фрагмент какой ткани на фотограмме? Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 20. Белая жировая ткань. Адипоцит белой жировой ткани.

1.Жировая капля. 2.Уплощенное ядро. 3.Узкий ободок цитоплазмы. 4.Кровеносный капилляр. 5.Адвентициальная клетка. 6.Ретикулярные волокна.

Белая жировая ткань является преобладающим видом жировой ткани у человека. В эмбриогенезе развивается из мезенхимы, после рождения источником развития жировых клеток являются малодифференцированные фибробласты. Белая жировая ткань находится в подкожной жировой клетчатке, сальнике, межмышечно, в стенках внутренних органов. Белая жировая ткань состоит из скоплений жировых клеток - адипоцитов, разделенных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, несущими кровеносные сосуды и нервы. Кровеносные капилляры (4) и нервные волокна проникают и между адипоцитами.

Адипоциты (липоциты) – крупные (диаметром 25-250 мкм) клетки сферической формы. Цитоплазма адипоцита содержит одну крупную жировую каплю (1), занимающую до 90-95% объема клетки, липиды в жировых клетках постоянно обновляются. Остальная часть цитоплазмы образует тонкий ободок (3), окружающий жировую каплю. Цитоплазма содержит агранулярную ЭПС, пиноцитозные пузырьки, комплекс Гольджи, митохондрии, промежуточные филаменты, а также уплощенное ядро (2), содержащее умеренно конденсированный хроматин. Каждый адипоцит снаружи окружен базальной мембраной, в которую вплетаются ретикулярные волокна (6).

Функции белой жировой ткани: трофическая (депо жиров и жирорастворимых витаминов), энергетическая (при расщеплении жира образуется большое количество энергии), термоизолирующая, защитно-механическая, эндокринная (вырабатываются половые гормоны - эстрогены, гормон, регулирующий потребление пищи – лептин).

Фрагмент какой ткани на рисунке? Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 21. Бурая жировая ткань. Адипоцит бурой жировой ткани.

1.Множественные жировые капли в цитоплазме адипоцита. 2.Ядро. 3.Митохондрии. 4.Комплекс Гольджи.5.Кровеносные капилляры. 6.Ретикулярные волокна.

Бурая жировая ткань содержится у человека в небольшом количестве и сосредоточена в определенных участках тела (между лопаток, за грудиной, вдоль позвоночника, на задней поверхности шеи, под кожей, между мышцами). Она хорошо выражена у плодов человека и новорожденных, составляя 2-5% массы тела.

Бурая жировая ткань образована дольками, состоящими из адипоцитов бурой жировой ткани, разделенных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Между адипоцитами располагаются многочисленные кровеносные капилляры (5) и симпатические нервные волокна. Бурый цвет ткани связан как с ее обильным кровоснабжением, так и с наличием железосодержащих пигментов в митохондриях адипоцитов.

Адипоциты бурой жировой ткани в диаметре до 60 мкм. Округлое ядро (2) располагается в центре клетки. Цитоплазма содержит множественные жировые капли (1) различных размеров и многочисленные митохондрии (3), слабо развита ЭПС и комплекс Гольджи (4).

Ведущая функция бурой жировой ткани – термогенез – обеспечивается особенностями митохондрий. В митохондриях адипоцитов бурой жировой ткани выявлен особый белок – термогенин. Он разобщает процессы окисления и фосфорилирования, поэтому энергия окисления не накапливается в форме макроэргических связей АТФ, а рассеивается в виде тепловой энергии. Обильное кровоснабжение обеспечивает быстрое отведение вырабатываемого тепла. При понижении температуры окружающей среды активность окислительных процессов увеличивается.

Фрагмент какой ткани изображен на электронной микрофотографии? Аргументируйте вывод. Назовите тип электронной микроскопии.

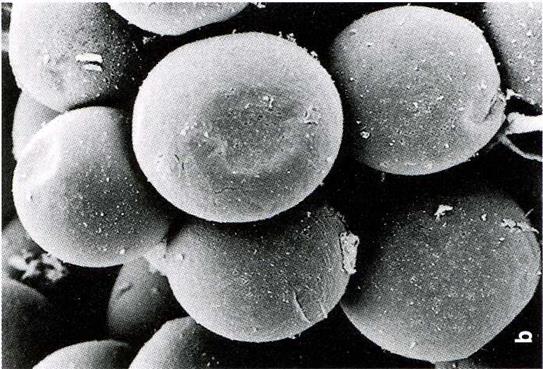

Рис. 22. Белая жировая ткань. На фотографии представлена подкожная белая жировая ткань, состоящая из округлых плотно расположенных клеток – адипоцитов, коллагеновые волокна между адипоцитами удалены ферментативным способом. Сканирующая электронная микроскопия. Ув. 800.

Что представлено на электронной микрофотографии? Назовите тип электронной микроскопии.

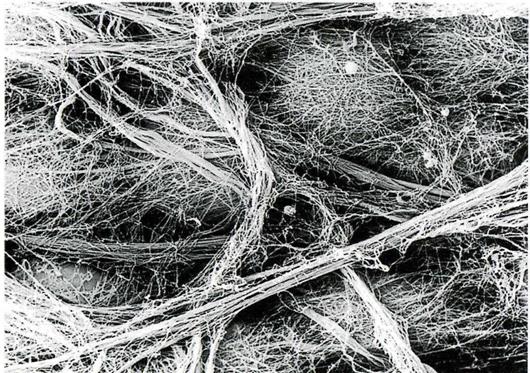

Рис. 23. Ретикулярные и коллагеновые волокна. На снимке соединительная ткань щитовидной железы. Фолликулы железы окружены плотным сплетением тонких ретикулярных волокон. Коллагеновые волокна выглядят как толстые мощные пучки. Сканирующая электронная микроскопия. Ув. 2500.

Какие волокна изображены на рисунке? Как происходит их образование?

Рис. 24. Коллагеновые волокна рыхлой волокнистой соединительной ткани.

1.Протофибриллы. 2.Микрофибриллы. 3.Фибриллы. 4.Коллагеновое волокно.

Коллагеновые волокна являются волокнистым компонентом межклеточного вещества. Они формируют рыхло распределенную сеть и обеспечивают механическую прочность (на коллагеновой нити диаметром 1 мм можно подвесить груз, масса которого 70 кг). Состоят из белка коллагена. В процессе образования коллагеновых волокон выделяют два этапа: внутриклеточный и внеклеточный. В рыхлой волокнистой соединительной ткани коллагеновые волокна образуют фибробласты. На их гранулярной ЭПС синтезируются молекулы тропоколлагена представляющие три полипептидных альфа-цепи из аминокислот, которые свиваются в клетке, образуя проколлаген. Покидая клетку и соединяясь первоначально образуются протофибриллы (1). Пять - шесть протофибрилл соединяясь боковыми поверхностями образуют микрофибриллы (2), а они, также соединяясь боковыми поверхностями формируют коллагеновые волокна (4) диаметром от 1 до 10 мкм. Количество фибрилл может равняться нескольким десяткам в зависимости от топографии коллагеновых волокон. В параллельных рядах молекулы коллагена смещены относительно друг друга, поэтому под электронным микроскопом по ходу волокна чередуются темные и светлые полосы.

В зависимости от молекулярной организации выделяют 14 типов коллагена. Наиболее часто встречаются первые четыре типа. В частности, коллаген I типа присутствует в костной ткани, в РВСТ; коллаген II типа в гиалиновом и волокнистом хряще; коллаген III типа в ретикулярных волокнах; коллаген IV типа в составе базальных мембран и т.д.

К какой ткани относятся клетки, изображенные на рисунке?

В каких органах встречается эта ткань, какие функции она выполняет?

Рис. 25. Ретикулярная ткань (ретикулярные клетки и ретикулярные волокна). Строма кроветворных органов.

1.Ретикулярные клетки. 2.Ретикулярные волокна. 3.Лимфоцит. 4.Макрофаг.

Ретикулярная ткань – разновидность соединительной ткани со специальными свойствами. Образует строму органов кроветворения (за исключением тимуса). Состоит из отростчатых ретикулярных клеток (1) и связанных с ними ретикулярных волокон (2), образующих трехмерную сеть и вплетающихся в отростки фибробластоподобных ретикулоцитов, а также основного межклеточного вещества.

Ретикулярная ткань создает микроокружение для развивающихся клеток крови. Ретикулярные клетки (1) вырабатывают элементы межклеточного вещества (преколлаген, гликозаминогликаны, проэластин) и ростовые факторы, регулирующие развитие гемопоэтических клеток (3,4).

Ретикулярные волокна – продукт синтеза ретикулярных клеток и состоят из коллагена III типа. Они обнаруживаются при импрегнации солями серебра, поэтому называются еще аргирофильными. По растяжимости занимают промежуточное положение между коллагеновыми и эластическими волокнами, выполняют опорную функцию.

Что представлено на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Что представлено на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

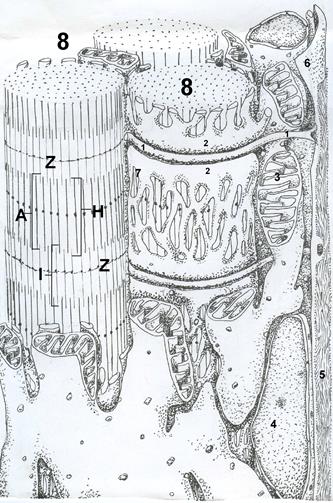

Рис. 26.Схема строения тонких и толстых миофиламентов.

1.Толстый миофиламент. 2.Молекулы миозина. 3.Головки миозина. 4.Тонкий миофиламент. 5.Молекулы актина. 6.Тропомиозин. 7.Тропониновый комплекс.

Сократительный аппарат мышечного волокна представлен миофибриллами – специальными органеллами, имеющими вид нитей диаметром 1-2 мкм. Они располагаются продольно на всю длину миосимпласта. Миофибриллы состоят из тонких (4) актиновых (диаметр 5 нм) и толстых (1) миозиновых (диаметр 12 нм) филаментов. В состав актиновых филаментов входит белок актин (5), а также белки тропонин и тропомиозин. В отличие от обычных актиновых нитей тонкие миофиламенты не подвергаются постоянному распаду и полимеризации. Это обьясняется присоединением к их актиновым цепочкам стабилизирующего белка - тропомиозина. Молекулы актина (5) имеют глобулярное строение и, соединяясь вместе, образуют длинные цепи. В актиновых филаментах таких цепей две, они образуют двойную спираль. В бороздках между цепями актина лежат молекулы тропомиозина (6). К молекулам тропомиозина на равных расстояниях друг от друга прикрепляются молекулы тропонина. Тропониновый комплекс (7) состоит из трех глобулярных субъединиц: тропонин T, тропонин C и тропонин I. Тропонин T осуществляет прикрепление тропонинового комплекса к тропомиозину. Тропонин C связывается с ионами кальция. Тропонин I препятствует взаимодействию миозиновых головок с актином. В покое молекулы актина связаны с тропомиозином и тропонинами таким образом, что актин блокирован и не может взаимодействовать с миозином.

Толстые филаменты образованы упорядочено упакованными молекулами фибриллярного белка миозина. Каждая молекула миозина состоит из двух частей: головки и хвоста и может изменять пространственную ориентацию за счет шарнирных участков. Головки миозина проявляют ферментативную активность и способны расщеплять АТФ энергия которой идет на сокращение. Хвостовыми частями молекулы миозина соединяются в пучки и формируют толстый миофиламент (1). Головки миозина (3) расположены снаружи.

В покое при низкой концентрации ионов Са2+ миозиновые головки не могут взаимодействовать с участками связывания на молекуле актина, потому что они прикрыты тропонин-тропомиозиновым комплексом. При возбуждении повышается концентрации ионов Са2+ в области миофиламентов. Взаимодействие актиновых и миозиновых филаментов при сокращении запускается ионами Са2+. Субъединица тропонина C тонкого миофиламента, связываясь с Са2+, к которому имеет высокую степень сродства, подвергается пространственному изменению. Это меняет форму тропонинового комплекса; происходит перестройка пространственной конфигурации тропомиозина и изменяется форма актиновой нити. Молекулы актина могут взаимодействовать с головками миозина. Миозиновые головки соединяются с ближайшими молекулами актина (с их миозинсвязывающими участками). При этом происходит сокращение миозинов в зонах шарнирных участков и толстая нить продвигается вперед в направлении центральной части изотропного диска. Следующим этапом является разрушение АТФ легкими цепями меромиозина (они присоединены к миозиновым головкам). При этом «разрывается» связь миозина с актином. Шарнирный участок «выпрямляется», т.е. принимает исходное положение. Но миозиновые головки располагающиеся впереди вновь связываются с последующими молекулами актина – и вновь движение вперед. Миозиновые головки «шагают» по актину.

Расслабление после мышечного сокращения происходит в результате снижения концентрации Са2+, тропонин С высвобождается, актиновый филамент восстанавливает свою структуру. Миозинсвязывающие участки актина «закрываются» и взаимодействие актина и миозина невозможно. Миофибриллы занимают исходное положение и происходит расслабление мышечного волокна

Фрагмент какой ткани на схеме? Аргументируйте выводы. Назовите структуры, обозначенные цифрами, буквами?

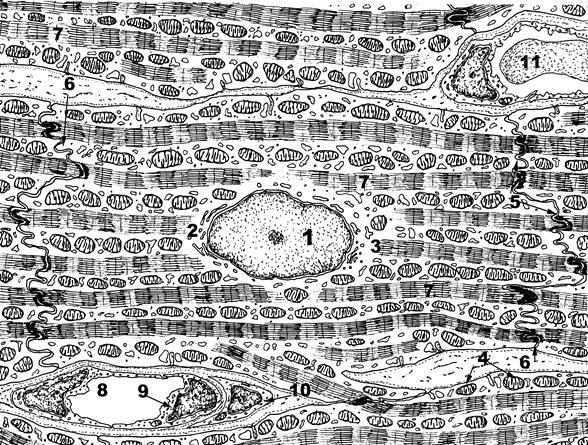

Рис. 27. Фрагмент мышечного волокна скелетной мышечной ткани.

1.Т-трубочка. 2.Терминальная цистерна саркоплазматической сети; А - Анизотропный диск; I – Изотропный диск; Z – линия Z; Н - Полоска H. 3.Митохондрии. 4.Ядро. 5.Базальная мембрана. 6.Плазмолемма. 7.Агранулярная ЭПС. 8.Миофибриллы.

Структурно – функциональная единица скелетной мышцы – мышечное волокно. Это симпласт и миосателитоциты. Мышечное волокно имеет форму цилиндра с заостренными концами. Оболочка волокна (сарколемма) состоит из плазмолеммы симпласта и базальной мембраны. Между базальной мембраной и плазмолеммой расположены овальной формы ядра клеток – сателлитов. Ядра мышечного волокна (4) лежат под плазмолеммой в саркоплазме. В саркоплазме симпласта расположены: сократительный аппарат - миофибриллы (8); саркоплазматическая сеть (депо кальция) (7); энергетические станции – митохондрии (3); включения (гранулы гликогена). От поверхности мышечного волокна к расширенным участкам саркоплазматического ретикулума направляются трубковидные выпячивания плазмолеммы – поперечные трубочки (Т-трубочки) (1).

Сократительный аппарат – миофбриллы придают мышечному волокну поперечную исчерченность, обусловленную регулярным чередованием в миофибриллах светлых и темных участков (дисков) изотропных (I) и анизотропных (А): светлых и темных. Разное светопреломление дисков обусловлено тем, что по длине саркомера упорядочено, расположены тонкие и толстые нити. Каждый светлый диск пересекает Z-линия. Участок миофибриллы между двумя Z-линиями определяется как саркомер – структурно–функциональная единица миофибриллы. Саркомер образуют расположенные параллельно друг другу тонкие (актиновые) и толстые (миозиновые) нити. Изотропный диск содержит только тонкие нити. Один конец тонкой нити прикрепляется к Z-линии, а другой конец направлен к середине саркомера. Толстые нити занимают центральную часть саркомера (А-диск). Тонкие нити частично входят между толстыми. Содержащий только толстые нити участок саркомера Н-зона, в середине её проходит М-линия. Саркомер содержит один А-диск (темный) и две половины изотропного диска (светлого). Формула саркомера: Z1 + 1/2 I1 + А + 1/2 I2 + Z2. Миозин – гексамер (две тяжелые цепи и четыре легкие). Тяжелые цепи – две спирально закрученные полипептидные нити, несущие на своих концах глобулярные головки. В области головок с тяжелыми цепями ассоциированы легкие цепи. Тонкая нить состоит из актина, тропомиозина и тропонинов. Тонкая нить - это две спирально скрученные цепочки F-актина. Полярные молекулы тропомиозина укладываются конец в конец в желобке между двумя спирально закрученными цепочками F-актина. Тропонин препятствует взаимодействию актина с миозином.

При поступлении нервного импульса волна деполяризации доходит до цистерн саркоплазматического ретикулума, из них выделяются ионы кальция и концентрация кальция в саркоплазме резко возрастает. Кальций диффундирует к тонким нитям саркомера, где связывается с тропонином и миозиновыми головками. Происходит взаимодействие миозиновых головок с актином (актомиозиновые «мостики»). Это приводит к тому, что миозиновые головки «шагают по актину», образуя в ходе перемещения новые связи актина и миозина, сближая две Z-линии. Уменьшаются светлые диски. При расслаблении концентрация Са 2+ в саркоплазме становится низкой – Са 2+ - тропомиозин закрывает миозинсвязывающие участки тонких нитей и препятствует их взаимодействию с миозином.

Клетки какой ткани изображены на рисунке? Назовите структуры обозначенные цифрами.

Рис. 28. Гладкий миоцит.

1.Ядро гладкого миоцита. 2.Плазмолемма. 3.Базальная мембрана. 4.Кавеола. 5.Гранулярная ЭПС. 6.Комплекс Гольджи. 7.Миофибриллы. 8.Двигательное нервное окончание. 9.Кровеносный сосуд.

Структурно-функциональной единицей гладкой мышечной ткани является гладкий миоцит (гладкая мышечная клетка), имеющий мезенхимное происхождение. Гладкая мышечная ткань находится в стенке кровеносных сосудов, образует мышечные оболочки внутренних органов.

Гладкие миоциты имеют веретенообразную форму, палочковидное ядро (1), снаружи базальная мембрана (3), а под ней – плазмолемма (2). Гранулярная ЭПС (5) и комплекс Гольджи (6) развиты слабо, много митохондрий, рибосомы расположены свободно. Акто-миозиновые комплексы (миофибриллы) (7) существуют только в момент сокращения. Актиновые нити расположены косо по отношению к длинной оси клетки, прикрепляются к плотным тельцам, которые являются сшивающими белками. Мономеры миозина располагаются рядом с актиновыми нитями. Ионы кальция при поступлении потенциала действия содержатся в кавеолах (покрытые мембраной пузырьки) (4). В гладких миоцитах нет L-трубочек.

При поступлении потенциала действия и выделении медиатора изменяется состояние плазмолеммы. Через мембрану клетки в ее впячивания (кавеолы) поступают ионы кальция. Увеличивается содержание ионов кальция в цитоплазме. Происходит «сборка» миофибрилл, т.е. взаимодействие актина и миозина. Сближаются плотные тельца. Усилие передается на плазмолемму. Гладкий миоцит укорачивается. После прекращения потенциала действия ионы кальция накапливаются в кавеолах, миозин теряет сродство к актину. Т.е. происходит «разборка» миофибрилл.

Клетки какой ткани изображены на рисунке? Назовите структуры обозначенные цифрами..

Рис. 29. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань. Типичный кардиомиоцит (рабочий, сократительный).

1Ядро. 2.Комплекс Гольджи. 3.Гранулы гликогена. 4.Митохондрии. 5.Десмосомы. 6.Вставочный диск. 7.Миофибриллы. 8.Гемокапилляр. 9.Эндотелиоцит. 10.Перицит. 11.Эритроцит.

Типичный кардиомиоцит – структурная единица сердечной мышцы (миокард). Клетки образуют так называемые «мышечные волокна», которые в отличие от мышечных волокон скелетной мышечной ткани, являющихся миосимпластом, представляют цепочки из клеток кардиомиоцитов, соединяющиеся друг с другом с помощью вставочных дисков (6). Кардиомиоциты обеспечивают сокращения сердечной мышцы. Клетки удлиненной формы с центрально расположенным ядром (1) (может быть два ядра). Вблизи ядра комплекс Гольджи (2) и гранулы гликогена (3). Сократительный аппарат представлен миофибриллами (7), между которыми лежат многочисленные митохондрии (4). Вблизи мембран Т-трубочек эндоплазматическая сеть образует терминальные расширения цистерн.

В состав вставочных дисков входят десмосомы (5), плотные и щелевидные контакты (нексусы). Вставочные диски состоят из поперечных и продольных участков. Поперечные участки содержат преимущественно десмосомы и относительно небольшое количество щелевых контактов. Продольные участки имеют хорошо выраженные щелевые контакты. Десмосомы обеспечивают механическое сцепление, которые препятствуют расхождению кардиомиоцитов. Щелевые контакты способствуют передаче сокращения от одного кардиомиоцита к другому.

Среди кардиомиоцитов видны гемокапилляры (8).

Фрагмент какой ткани изображен на электронной микрофотографии? Аргументируйте вывод. Назовите тип электронной микроскопии.

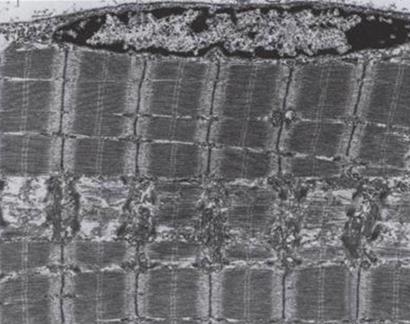

Рис. 30. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, фрагмент мышечного волокна. На фотографии показано одно из многочисленных ядер, расположенное на периферии мышечного волокна, видны миофибриллы, имеющие характерную исчерченность, обусловленную чередованием изотропных и анизотропных дисков. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 6000.

Какая структура изображена на электронной микрофотографии, укажите детали ее строения? Назовите тип электронной микроскопии.

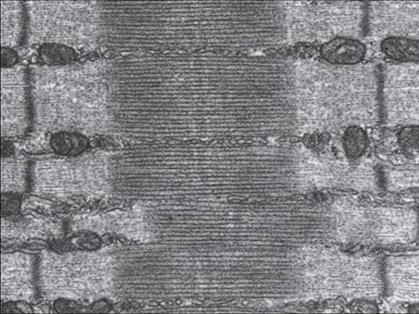

Рис. 31. Ультраструктура саркомера. Показан продольный срез через несколько саркомеров соседних миофибрилл поперечнополосатого мышечного волокна. Хорошо видны толстые и тонкие нити, Z-линии, полоски Н, М-линии. Между миофибриллами лежат митохондрии. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 25000.

Фрагмент какой ткани изображен на электронной микрофотографии? Аргументируйте вывод. Назовите тип электронной микроскопии.

Рис. 32. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань, фрагменты нескольких кардиомиоцитов. Отличительный признак ткани – наличие вставочных дисков (комплексов межклеточных контактов) между кардиомиоцитами, видны также миофибриллы, срезы гемокапилляров. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 2800.

Какие структуры показаны на электронной микрофотографии? Для какой ткани они характерны? Назовите тип электронной микроскопии.

Рис. 33. Ультраструктурная организация вставочного диска между соседними кардиомиоцитами сердечной мышечной ткани. Вставочный диск включает различные виды межклеточных контактов. Хорошо видны миофибриллы и ряды митохондрий. Трансмиссионная электронная микроскопия. Ув. 30000.

Фрагмент какой ткани на рисунке? Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами?

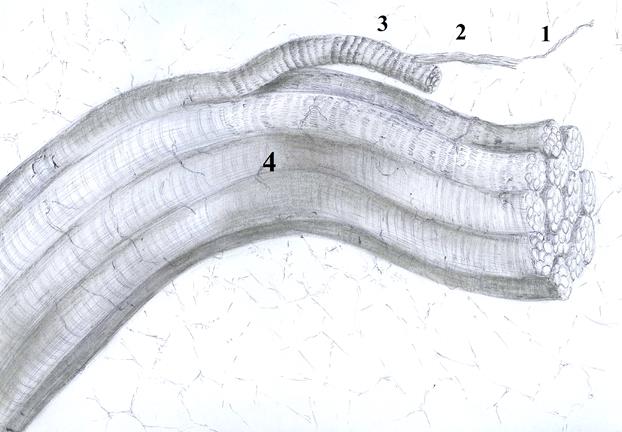

Рис. 34. Миелиновые и безмиелиновые волокна нервной ткани.

1.Миелиновое волокно: 2.Осевой цилиндр. 3.Слои миелина. 4.Нейролеммоцит. 5.Митохондрии. 6.Гранулярная ЭПС. 7.Безмиелиновое волокно: 8.Ядро леммоцита. 9.Осевые цилиндры. 10.Мезаксон. 11.Митохондрии. 12.Гранулярная ЭПС. 13.Фибробласт.

Нервные волокна - это отростки нервных клеток, покрытые клетками олигодендроглии, которые называются нейролеммоцитами (шванновскими клетками) (4). Отросток нервной клетки в составе волокна называют осевым цилиндром (2). Оболочки нервных волокон в различных отделах нервной системы отличаются друг от друга по своему строению, на основании чего волокна делятся на две группы: миелиновые и безмиелиновые.

Безмиелиновые волокна (7) находятся, в основном, в составе вегетативной нервной системы (например, в составе нервов, иннервирующих внутренние органы). Клетки олигодендроглии оболочек этих волокон располагаются плотно и образуют тяжи, в которых на определенном расстоянии друг от друга видны овальные ядра. В таких тяжах располагается не один, а несколько осевых цилиндров (9), принадлежащих различным нейронам. Нервные волокна, содержащие несколько осевых цилиндров (9), называются волокнами кабельного типа. При образовании безмиелиновых нервных волокон, осевые цилиндры (9) погружаются в нейролеммоцит, прогибая его оболочку, образуя складку-мезаксон (10). Оболочки нейролеммоцитов очень тонкие, поэтому мезаксон, границы клеток под микроскопом не видны.

Миелиновые нервные волокна (1) встречаются как в центральной, так и в периферической нервной системе. Они толще, чем безмиелиновые. Миелиновые нервные волокна также состоят из осевого цилиндра (2), покрытого оболочкой из леммоцитов, но осевые цилиндры здесь толще, и оболочка построена сложнее. В миелиновом волокне различают два слоя оболочек: внутренний, более толстый – миелиновый слой (3) и наружный тонкий, состоящий из цитоплазмы и ядер нейролеммоцитов. По ходу волокон встречаются участки, где нет миелина-узловые перехваты, они соответствуют границам смежных леммоцитов. Отрезок волокна, заключенный между смежными перехватами называется межузловым сегментом. На определенном расстоянии по ходу волокна располагаются светлые линии - насечки миелина. При развитии миелинового волокна осевой цилиндр, погружаясь в нейролеммоцит, прогибает его оболочку, образуя глубокую складку формируя мезаксон. При развитии мезаксон удлиняется и концентрически наслаивается на осевой цилиндр, образуя вокруг него плотную слоистую зону - миелиновый слой (3). Наружным слоем называется периферическая зона нервного волокна, содержащая оттесненную цитоплазму нейролеммоцита и их ядра. Снаружи миелиновое волокно покрыто базальной мембраной. Осевой цилиндр нервных волокон состоит из нейроплазмы – цитоплазмы нервной клетки, содержащий продольно ориентированные нейрофиламенты и нейротубулы. В нейроплазме осевого цилиндра находятся митохондрии. С поверхности осевой цилиндр покрыт аксолеммой, обеспечивающий проведение нервного импульса. Скорость передачи импульса миелинового волокна больше, чем безмиелинового. Тонкие волокна, которые бедны миелином и безмиелиновые проводят нервный импульс со скоростью 1-2 м/с, а толстые миелиновые 5-120 м/с. В безмиелиновом волокне волна деполяризации мембраны идет по всей плазмолемме, не прерываясь, а в миелиновом волокне возникает только в области перехвата. Таким образом, для миелиновых волокон характерно сальтаторное (скачкообразное) проведение возбуждения. В пределах межузлового сегмента импульс движется как электрический ток, скорость которого выше чем прохождение волны деполяризации. Между нервными волокнами в нерве находится рыхлая волокнистая соединительная ткань (эндоневрий). На фотограмме клетка этой ткани - фибробласт (13).

Фрагмент какой ткани на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Фрагмент какой ткани на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 35. Схема строения миелинового нервного волокна

1.Осевой цилиндр. 2 . Контакты нейролеммоциов в области перехвата Ранвье. 3.Миелиновый слой. 4. Насечки миелина. 5. Цитоплазма нейролеммоцита.

Миелиновые нервные волокна встречаются как в центральной, так и в периферической нервной системе. Они значительно толще безмиелиновых нервных волокон. Диаметр поперечного сечения их колеблется от 2 до 20 мкм. Они состоят из осевого цилиндра (1), «одетого» оболочкой из нейролеммоцитов (шванновских клеток). Каждая шванновская клетка миелинизирует небольшой сегмент. Диаметр осевых цилиндров волокон этого типа значительно толще, а оболочка сложнее. В сформированном миелиновом волокне принято различать два слоя оболочки: внутренний, более толстый, — миелиновый слой и наружный, тонкий, состоящий из цитоплазмы, ядер нейролеммоцитов и нейролеммы.

Миелиновый слой (3) содержит значительное количество липидов, поэтому при обработке осмиевой кислотой он окрашивается в темно-коричневый цвет. В миелиновом слое периодически встречаются узкие светлые линии—насечки миелина (4), или насечки Шмидта — Лантермана. Через определенные интервалы (1—2 мм) видны участки волокна, лишенные миелинового слоя— перехваты Ранвье (2).

В процессе развития - аксон погружается в желобок на поверхности нейролеммоцита. Края желобка смыкаются. При этом образуется двойная складка плазмолеммы нейролеммоцита — мезаксон. Мезаксон удлиняется, концентрически наслаивается на осевой цилиндр и образует вокруг него плотную слоистую зону — миелиновый слой. На электронных микрофотографиях видны главные плотные и интрапериодальные линии. Первые образуются от слияния цитоплазматических поверхностей плазмолеммы нейролеммоцита (или олигодендроглиоцита в центральной нервной системе), вторые — от контакта экстрацеллюлярных поверхностей соседних слоев плазмолеммы нейролеммоцита. Отсутствие миелинового слоя в области узловых перехватов объясняется тем, что в этом участке волокна кончается один нейролеммоцит и начинается другой. Осевой цилиндр в этом месте частично прикрыт интердигитирующими отростками нейролеммоцитов. Аксолемма (оболочка аксона) обладает в области перехвата значительной электронной плотностью. Наличие большого числа митохондрий в этой области свидетельствует о высокой метаболической активности аксолеммы.

Отрезок волокна между смежными перехватами называется межузловым сегментом. Длина межузлового сегмента, так же как и толщина миелинового слоя, зависит от толщины осевого цилиндра. Насечка миелина (4) представляет собой участок миелинового слоя, где завитки мезаксона лежат неплотно друг к другу, образуя спиральный туннель, идущий снаружи внутрь и заполненный цитоплазмой нейролеммоцита (5), т.е. место расслоения миелина. Снаружи от нейролеммоцита располагается базальная мембрана.

Миелиновые волокна центральной нервной системыотличаются тем, что в них миелиновый слой формирует один из отростков олигодендроглиоцита. Остальные его отростки участвуют в образовании миелинового слоя других миелиновых волокон Миелиновые волокна центральной нервной системы не имеют насечек миелина, а нервные волокна не окружены базальными мембранами. Миелин в центральной нервной системе содержит миелиновый щелочной белок и протеолипидный белок.

Скорость передачи импульса миелиновыми волокнами больше, чем безмиелиновыми. Тонкие волокна, бедные миелином, и безмиелиновые волокна проводят нервный импульс со скоростью 1—2 м/с, тогда как толстые миелиновые — со скоростью 5—120 м/с. В безмиелиновом волокне волна деполяризации мембраны идет по всей аксолемме, не прерываясь, а в миелиновом возникает только в области перехвата. Таким образом, для миелиновых волокон характерноскачкообразное (сальтаторное) проведение возбуждения.

Назовите тип клетки? Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами?

Рис. 36. Ультраструктура нейрона.

1.Плазмолемма 2. Ядро 3.Гранулярная эндоплазматическая сеть 4.Аппарат Гольджи 5.Лизосомы 6.Митохондрии 7.Элементы цитоскелета 8. Аксосоматический синапс 9. Кровеносный капилляр 10. Отростки нейронов.

Нейроны, являются морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков (10) осуществляет синаптический контакт с другими нейронами, образуя рефлекторные дуги. По количеству отростков различают: униполярные, имеющие только один аксон (у человека обычно не встречается); биполярные, имеющие один аксон и дендрит; мультиполярные, имеющие один аксон и много дендритов. Большинство нейронов человека содержит одно округлое ядро (2). При окрашивании нервной ткани анилиновыми красителями в цитоплазме нейронов выявляются в виде базофильных глыбок хроматофильная субстанция. Базофилия глыбок объясняется высоким содержанием рибонуклеопротеидов. Каждая глыбка состоит из цистерн гранулярной эндоплазматической сети (3), свободных рибосом и полисом, которые синтезируют белки цитозоля и интегральные белки плазмолеммы. В нейронах хорошо развит аппарат Гольджи (4), расположенный вокруг ядра, митохондрии (6), присутствуют лизосомы (5). Из элементов цитоскелета (7) в цитоплазме нейронов присутствуют нейрофиламенты и нейротубулы. Нейрофиламенты и нейротубулы участвуют в поддержании формы клеток, росте отростков и аксональном транспорте. Межнейрональные синапсы подразделяются на электрические и химические. К последним относится аксосоматический синапс (аксон одного нейрона контактирует с телом другого нейрона).

Что представлено на схеме? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 37. Химический синапс.

1.Пресинаптическая часть. 2.Постсинаптическая часть. 3.Синаптические пузырьки. 4.Митохондрии. 5.Микротрубочки, микрофиламенты. 6.Пресинаптическая мембрана. 7.Постсинаптическая мембрана с постсинаптическим уплотнением.

Химический синапс состоит из трех компонентов: пресинаптической части (1), постсинаптической части (2) и синаптической щели. Пресинаптическая часть образуется терминалью аксона. В ней содержатся митохондрии (4), агранулярная ЭПС, микрофиламенты, микротрубочки (5) и синаптические пузырьки (3) диаметром 20-65 нм, в которых находится нейромедиатор. Форма и характер содержимого пузырьков зависят от находящихся в них нейромедиаторов. Нейромедиаторы вырабатываются в теле нейрона и механизмом быстрого транспорта переносятся в окончания аксона. На внутренней стороне пресинаптической мембраны имеется пресинаптическое уплотнение, образованное белковой сетью. Синаптическая щель шириной 20-30 нм содержит элементы гликокаликса, которые обеспечивают адгезию и направленную диффузию медиатора. Постсинаптическая часть представлена постсинаптической мембраной (7), содержащей интегральные белки – рецепторы, связывающиеся с нейромедиатором. Мембрана утолщена. В зависимости от того, является ли постсинаптической частью тело нейрона, дендрит или аксон, синапсы подразделяют на аксо-соматические, аксо-дендритические и аксо-аксональные. Под действием нервного импульса происходит открытие кальциевых каналов пресинаптической мембраны, Са2+ устремляется в аксон, мембраны синаптических пузырьков в присутствии Са2+ сливаются с пресинаптической мембраной, и содержащийся в них медиатор выделяется в синаптическую щель. Связываясь с рецепторами постсинаптической мембраны, медиатор вызывает ее деполяризацию и возникновение нервного импульса, или ее гиперполяризацию, обусловливая торможение. После экзоцитоза медиатора, большая часть его захватывается пресинаптической частью и используется повторно, поглощается окружающими глиальными клетками, некоторые медиаторы (например, ацетилхолин) расщепляются ферментами. Химический синапс обеспечивает передачу нервного импульса в одном направлении.

Назовите клетки представленные на схеме? Аргументируйте вывод? Назовите структуры, обозначенные цифрами?

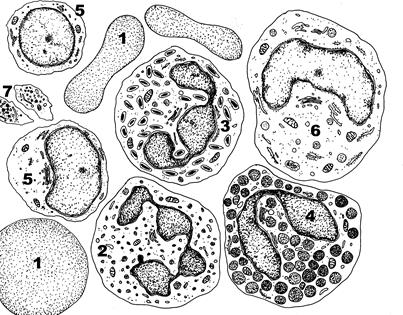

Рис. 38. Форменные элементы крови.

1.Эритроцит. 2.Сегментоядерный нейтрофил. 3.Эозинофил. 4.Базофил. 5.Лимфоцит. 6.Моноцит. 7.Тромбоцит.

Эритроциты (1) – самые многочисленные клетки крови, утратившие в процессе дифференцировки ядро и практически все органеллы. Большинство эритроцитов (75-85%) имеют форму двояковогнутого диска. Поддержание формы эритроцитов обеспечивается осмотическим равновесием (работой ионных насосов плазмолеммы), элементами цитоскелета. Функции эритроцитов: перенос газов (преимущественно кислорода) с помощью гемоглобина, перенос других веществ на своей поверхности (гормонов, иммуноглобулинов и др.).

Нейтрофилы (2) – клетки с разной степенью дифференцировки, отличаются в мазках по форме ядра. Юные нейтрофилы имеют бобовидную форму ядра (составляют 0,5%). Палочкоядерные нейтрофилы имеют ядро в виде палочки или подковы (3,5%) . Сегментоядерные нейтрофилы (2) (60-65%) имеют дольчатое ядро, состоящее из 2-5 сегментов. Зрелые нейтрофилы содержат немного митохондрий, значительное количество гранул гликогена, хорошо развитый ц

Дата добавления: 2015-01-15; просмотров: 2737;